隨州市雷暴天氣氣候特征分析

王莉萍 黃翠華 王波

摘要 利用隨州國家基本氣象站1981—2013年逐日雷暴觀測資料,采用統計分析、線性趨勢分析、滑動平均、Mann-Kendall等方法對隨州雷暴氣候特征變化趨勢進行了分析。結果表明,33年間隨州平均年雷暴日數為29 d,雷暴日數線性變化呈下降趨勢,大約每10年雷暴日數減少2 d。雷暴日數具有明顯季節變化,夏季(6~8月)是雷暴多發期,平均雷暴日數19.1 d,占全年雷暴日數66%;初雷日有提前趨勢,平均提前近8 d/10年,終雷日有推后趨勢,大約推后5 d/10年,雷暴活動期呈增加趨勢;一天中,62%雷暴出現在白天(08:00至次日20:00),其中13:00~15:00是雷暴高發時段(占38%);隨州雷暴天氣系統多來自西北方向,突變檢驗顯示隨州雷暴1982年、1996年、2011年存在突變。

關鍵詞 隨州;雷暴;氣候特征

中圖分類號:P446 文獻標識碼:A 文章編號:2095-3305(2020)04-0-02

DOI:10.19383/j.cnki.nyzhyj.2020.04.017

雷暴是夏季常見主要氣象災害之一,是大氣瞬間放電的過程,常伴隨強降水、冰雹、大風等災害性天氣出現,其強大電流在短時間內釋放,具有突發性強、歷時短、破壞性強等特點[1]。國內多位學者已對全國及湖北省雷暴天氣和雷電災害有過很多研究,但雷暴天氣有很大局地性,針對隨州雷暴天氣分析研究還未見報道。隨州位于湖北省中北部,地處桐柏山與大別山交匯處南麓,大洪山北部,長江與淮河流域分水嶺,地形為山地、丘陵、河谷小平原過渡帶,地形多樣復雜,境內水系密布[2]。南北山地山高坡陡,中部以平原、丘陵為主,冷暖氣流交匯頻繁,容易產生局地強對流天氣,強對流天氣發生時,往往伴隨有強雷暴。隨州雷暴多出現在夏季,其次是春季和秋季,冬季偶爾出現。據不完全統計,僅隨州城區,每年都有因雷擊而導致人員傷亡、財產損失事例發生,損壞供電設備、通信設備、計算機等現象更是不勝枚舉[3-5]。一次雷擊事故往往造成數十萬元直接經濟損失,間接經濟損失則更大,因此,有必要對隨州雷暴天氣氣候特征進行認真分析,探討該地區雷暴活動特點和氣候規律,以期為雷暴天氣預報預警、雷擊災害評估和防雷減災提供科學支撐。

1 數據來源及方法

選取隨州國家氣象站1981—2013年逐日雷暴觀測資料(人工觀測資料),1 d(20∶00~翌日20∶00)中聞雷(不論其次數多少)即為一個雷暴日,只出現閃電而無雷暴記錄不作雷暴日統計,各方位雷暴按一天中首次聞雷方位進行統計。初雷日是指一年中第一次聞雷日期,終雷日是一年中最后一次聞雷日期,年雷暴日數為一年內雷暴日數總和。采用統計分析、線性趨勢分析、滑動平均、Mann—Kendall等方法對隨州市雷暴氣候特征變化趨勢進行分析。

2 結果和分析

2.1 雷暴的初、終日和活動期特征

1981—2013年,33年間隨州平均初雷日3月9日,初雷最早出現在1月4日(2000年),最晚出現在4月25日(1985年)。初雷出現在1月份有3年(2000、2001、2013),出現在4月份有6年(1984、1985、1994、1995、2006、2008年),初雷出現在2月、3月分別有7年和17年,隨州初雷出現在2、3月概率最大,占73%,出現在1、4月概率為33%。值得一提的是,初雷出現在1月份全部在2000年以后,說明2000年以后,初雷日有提前趨勢。

33年間,隨州平均終雷日為9月26日,最早出現在8月18日(2013年),最晚出現在11月29日(2011年)。終雷日出現在9月份共17年,占52%;出現在10月份6年,占18%;出現在8月和11月均為5年,各占15%。

從隨州雷暴初雷日和終雷日變化趨勢來看,33年間,初雷日有提前趨勢,平均提前近8 d/10年終雷日有推后趨勢,大約推后5 d/10年。

33年間,隨州平均雷暴活動期為202 d。從雷暴活動期天數變化來看,雷暴活動期呈增加趨勢,平均增加12 d/10年,這與前面平均初雷日有提前趨勢、平均終雷日有推后趨勢相吻合,與王學良等[3]的研究結果有所不同,具有一定地域特征。

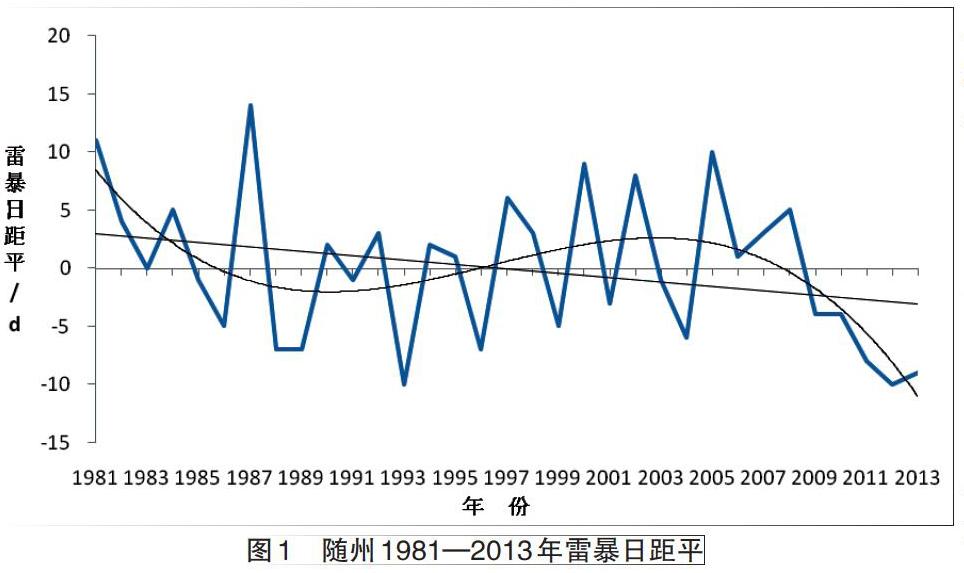

2.2 雷暴的年際變化

1981—2013年,隨州近33年平均年雷暴日數為29 d,20世紀1980年為31 d,20世紀1990年為30 d,2000年為30 d,2011—2013年僅20 d[4]。年雷暴日數最多年份出現在1988年,為43 d,年雷暴日數最少年份是1993年和2012年,均為19 d,年雷暴最多日數和最少日數相差24 d。

近33年,雷暴日數線性變化呈下降趨勢,大約每10年雷暴日數減少2 d。這與沈定成等[5]的研究結果一致。但從三階滑動平均趨勢看,雷暴日呈先下降,再上升,再下降趨勢,1980年為波動下降趨勢,1980年末下降至最低點,1990年開始呈現波動上升,2000年中期又開始下降,這與鞏崇水等[6]的研究結果有所差別(圖1)。

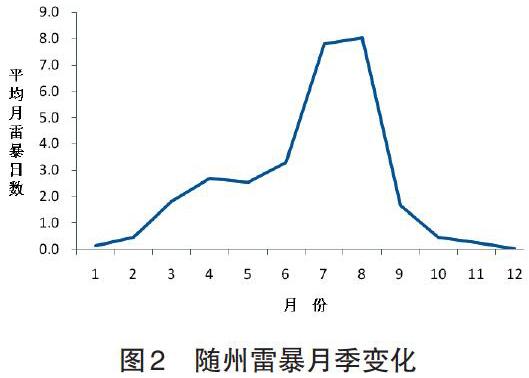

2.3 雷暴的月、季變化

近33年,隨州1—11月均有雷暴發生,12月沒有出現過雷暴。隨州月平均雷暴日數高值出現在7—8月,占全年雷暴日數54%,最大值出現在8月,其次是7月,分別為8 d和7.8 d,4—6月為次高值區,4—8月雷暴日數占全年84%,2—4月是雷暴突增期,8—9月是雷暴陡減期,8月份平均雷暴日數是9月份的5倍。

一年中,冬季(12—翌年2月)平均雷暴日數最少,為0.5 d,占全年2%;其次是秋季(9—11月),平均雷暴日數為2.2 d,占全年8%;春季(3—5月),平均雷暴日數為7 d,占全年24%;最多為夏季(6—8月),平均雷暴日數19.1 d,占全年66%,這主要是因為夏季對流旺盛,局地強對流天氣多發,引發雷暴天氣(圖2)。

2.4 雷暴日變化

分析2001—2013年隨州雷暴日變化規律,38%的雷暴出現在夜間(20∶00~翌日08∶00)不記錄雷暴的具體時間),62%的雷暴出現在白天(08∶00~20∶00),上午9∶00~10∶00雷暴出現概率最小,而13∶00~15∶00是雷暴高發時段(占38%),這與大部分地區雷暴發生時段基本一致(圖3)。

2.5 各方位雷暴頻數

33年間,隨州S、SW、W、NW、N、EN、E、SE 各方位雷暴出現頻率分別為8%、28%、13%、16%、4%、8%、6%、16%(圖4)。可見出現頻率最高方位是SW,其次是NW和SE。一定程度上表明隨州西南方向雷暴最多,為28%,其次為東南和西北方向的雷暴,均為16%,北方雷暴最少,為4%。在該地區直擊雷防護中,應將接閃桿安裝在被保護物西南方向。

2.6 雷暴突變檢驗

氣候突變是普遍存在于氣候系統中一個重要現象,它表現為氣候在時空上從一個統計特性到另一個統計特性急劇變化。利用Mann—Kendall[7]法對隨州年雷暴日數序列進行突變檢驗,用原氣象序列構造統計量UF,用原氣象序列反序列構造統計量UB,由UF曲線可見,雷暴日數1996年以前在波動中呈下降趨勢,隨后有上升趨勢,2009年以后呈顯著下降趨勢(通過了信度為90%的顯著性檢驗)。從UF與UB交點判斷,隨州雷暴日數在1982、1996、2011年存在突變(圖5)。

3 結論

(1)隨州雷暴平均初雷日出現在3月9日,平均終雷日出現在9月26日,平均雷暴活動期為202 d,雷暴活動期呈增加趨勢,平均增加12 d/10年。

(2)33年間,隨州平均年雷暴日數為29 d,雷暴日數線性變化呈下降趨勢,1—11月均有雷暴發生,12月沒有出現過雷暴。一年四季均有可能出現雷暴,最多為夏季(6—8月),占全年66%。一日中,13∶00~15∶00是雷暴高發期。

(3)隨州西南方向雷暴最多,在該地區直擊雷防護中,可將接閃桿安裝在被保護物西南方向。

(4)利用Mann-Kendall法突變檢驗顯示,隨州雷暴日數在1982、1996、2011年存在突變。

參考文獻

[1] 張敏鋒,馮霞.我國雷暴天氣的氣候特征[J].熱帶氣象學報,1998(2):3-5.

[2] 徐桂玉,楊修群.我國南方雷暴的氣候特征研究[J].氣象科學,2001(3):299-307.

[3] 王學良,王海軍,李衛紅.近45年湖北省雷電日數的時空變化特征分析[J].暴雨災害,2007(1):83-87.

[4] 黃小彥,王學良,李慧.2000-2006年湖北省雷電災害時空分布特征分析[J].暴雨災害,2008(1):73-77.

[5] 沈定成.湖北省雷暴氣候特征及背景場分析[D].南京:南京信息工程大學,2011.

[6] 鞏崇水,曾淑玲,王嘉媛,等.近30年中國雷暴天氣氣候特征分析[J].高原氣象,2013,32(5):1442-1449.

[7] 符淙斌,王強.氣候突變的定義和檢測方法[J].大氣科學,1992(4):482-493.

責任編輯:黃艷飛