蘇轍《春秋集解》的成書經過及佚文考

劉 茜

(深圳大學饒宗頤文化研究院,廣東 深圳 518061)

一、蘇轍《春秋集解》的成書經過

蘇轍早歲即已致力于《春秋》學的研究,其《古史后序》有云:“予少好讀《詩》《春秋》,皆為之集傳……”[1](P545)又《欒城先生遺言》載其孫蘇籀述蘇轍生前行狀曰:“公少年與坡公治《春秋》,公嘗作論,明圣人喜怒好惡,譏《公》《谷》以日月土地為訓,其說固自得之。”[2](P1840)可知,蘇轍少年治《春秋》已有新論。

蘇轍曾自敘:“故予始自熙寧謫居高安,覽諸家之說而裁之以義,為《集解》十二卷。”[3](P13)據蘇轍所言,其始創《集解》應于謫居高安之時,時已愈不惑之年。但其孫蘇籀整理其文稿時,發現蘇轍在嘉祐元年已成《春秋說》一軸,《欒城先生遺言》曰:“潁昌吾祖書閣,有廚三支,《春秋說》一軸,解注以《公》《谷》《左氏》孫復。卷末后題‘丙申嘉祐元年冬,寓居興國浴室東坐第二位讀《三傳》。’次年夏辰時坡公書名押字。少年親書此卷,壓積蠹簡中,未嘗開緘。籀偶開之,一一對擬今黃門《春秋集傳》,悉皆有指定之說。想爾時與坡公同學,潛心稽考,老而著述大成。遺書具在,當以黃門《集傳》為證。據坡公晚歲謂《春秋傳》皆古人未至,故附記之于斯。”[3](P1842)蘇籀將《春秋說》與黃門《春秋集傳》一一對比,發現其中頗多印證之處,認為從《春秋說》可以看出,蘇轍此時已在為日后著述大成之作而潛心稽考。可見,《春秋說》已是《春秋集解》的雛形。據《蘇轍年譜》可知,嘉祐元年,蘇轍應為十八歲。[1](P11)那么蘇轍應在青年時代即已著手著述《春秋集解》。

蘇轍正式作《春秋集解》的時間,應是元豐二年。蘇轍《春秋集解引》曰:“故予始自熙寧謫居高安,覽諸家之說而裁之以義,為《集解》十二卷,及今十數年矣。”[3](P13)又《欒城先生遺言》:“公自熙寧謫高安,覽諸家之說,為《集傳》十二卷。”[2](P1840)據蘇轍自敘,他應在熙寧謫居高安之時開始著述《春秋集解》;但按《蘇轍年譜》:“元豐二年十二月庚申(二十六日),軾責授水部員外郎、黃州團練副使,轍貶監筠州鹽酒稅。”[1](P195)可知蘇轍謫居高安的時間不是在熙寧年間,而是在元豐二年。又據《年表本傳》:“元豐二年,十二月癸亥,軾責授水部員外郎、黃州團練副使,轍亦坐貶監筠州鹽酒稅。”[2](P1780)可見,蘇轍貶監筠州鹽酒稅的時間應是元豐二年,又《潁濱遺老傳上》載:“居二年,子瞻以詩得罪,轍從坐,謫監筠州鹽酒稅。五年不得調。平生好讀《詩》《春秋》,病先儒多失其旨,欲更為之傳。《老子》書與佛法大類,而世不知,亦欲為之注。司馬遷作《史記》,記五帝三代,不務推本《詩》《書》《春秋》,而以世俗雜說亂之,記戰國事多斷缺不完,欲更為《古史》。功未及究,移知歙績溪,始至而奉神宗遺制。”[2](P1283)蘇轍在此文中也說作《春秋》始于謫監筠州鹽酒稅期間。因此,可以推斷,《春秋集解》始創于元豐二年,蘇轍時年四十一歲。

《春秋集解》十二卷的初成時期大約是在元豐四年。據《蘇轍年譜》:“元豐四年,頻與兄軾簡。時了卻《詩傳》,又成《春秋集傳》。”孔凡禮注曰:“《蘇軾文集》卷五十二《與王定國》第十簡:‘子由在高安,不住得書。’簡作于本年之秋。同上第十一簡:‘子由亦了卻《詩傳》,又成《春秋集傳》。閑知之,為一笑耳。’作于第十簡同時。按:此所成者乃初稿,以后尚不斷完善,見本譜以后敘事。”[1](P236)據孔凡禮推斷,《春秋集解》應在元豐四年已成初稿。

但蘇轍并未就此殺青,《欒城先生遺言》有云:“公曰:‘吾為《春秋集解》,乃平生事業。’”[2]P236在隨后的三十余年里,蘇轍對此進行了不間斷的修改。轍自敘道:“每有暇,輒取觀焉。得前說之非,隨亦改之。”[3](P13)

紹圣初年,蘇轍再遭貶謫,謫居期間,蘇轍乃整飭舊文,詳加刪改。紹圣四年,蘇轍以《春秋集解》示其兄軾,軾頗為贊賞。《年譜》曰:“紹圣四年,兄軾論轍作《詩傳》《春秋傳》《古史》三書,以為皆古人所未至;論轍解《老子》差若不及。”[1](P562)

元符二年,蘇轍作《春秋傳后序》,此文即今之佚文《春秋論》。

從紹圣至元符年間,蘇轍再易其稿,完稿后又示于坡公,坡公謂其為“千載絕學”,見《欒城先生遺言》:“……紹圣初,再謫南方,至元符三易地,最后卜居龍川白云橋,《集傳》乃成。嘆曰:‘此千載絕學也。’既而俾坡公觀之,以為古人所未至。”[2]P1840

但蘇轍仍未擱筆,崇寧年間直至政和年間,蘇轍雖已近垂暮之年,仍在對《春秋集解》進行不斷刪改。《年表本傳》云:“及歸潁昌,時方詔天下焚元祐學術,轍敕諸子錄所為《詩》《春秋傳》《古史》,子瞻《易》《書傳》《論語說》,以待后之君子……”[2](P1815)蘇轍還潁昌是在崇寧三年。《年譜》曰:“崇寧三年,是歲,《春秋傳》成。”可見,蘇轍至崇寧三年已對《春秋集解》作了全面整理。又據《年譜》載:“政和元年,冬,得侄邁等所編其父軾之手澤,其中有元符間軾為轍所作《老子新解》之跋。十二月十一日,再跋所作《老子新解》(即老子《道德經解》)。”孔凡禮將其文補充于下,曰:“《再題老子道德經后》(按:題乃本譜撰者所加):‘予昔南遷海康,與子瞻兄邂逅于藤州,相從十余日,語及平生舊學,子瞻謂予:子所作《詩傳》《春秋傳》《古史》三書,皆古人所未至,惟解《老子》,差若不及。予至海康,閑居無事,凡所為書,多所更定。……然予自居潁川十年之間,于此四書復多所刪改,以為圣人之言,非一讀所能了,故每有所得,不敢以前說為定,今日以益老,自以為足矣,欲復質之子瞻而不可得,言及于此,涕泗而已。十二月十一日,子由再題。’”[1](P651)是時,蘇轍已近耄耋之年,仍筆耕不輟,反復增刪。

可見,自《春秋集解》始撰至定稿歷經三十余年之久。

二、蘇轍《春秋說》考辨

《春秋說》見于明茅坤所編《唐宋八大家文鈔》[4]卷164,定為蘇轍文論。北京圖書館藏明刻本《三蘇先生文粹》[5]卷44亦收錄此篇,同樣歸于蘇轍名下。然該文并不見于蘇轍《欒城集》《后集》《三集》以及《應詔集》,亦未收錄于劉尚榮先生的《蘇轍佚著輯考》(陳宏田、高秀芳校點本后附),曾棗莊、馬德富點校本所附的《欒城集拾遺》也未將其收錄。那么,《春秋說》究竟是蘇轍的一篇佚文,還是后人偽作而竄入《三蘇先生文粹》與《唐宋八大家文鈔》中的呢?要作出確切的判斷還得經過一番考證。現將《唐宋八大家文鈔》中的《春秋說》全文錄于下:

名分立,禮義明,使斯民皆直道而行,則圣人之褒貶未始作也。名分不立,禮義不明,然導以名分,而或知戒;諭以禮義,而或知畏。猶有先王之澤在,則圣人之褒貶因是而作也。名分不足以導之使戒,禮義不足以諭之使畏,而先王之遺意已不復見,則圣人雖欲褒貶,亦未如之何矣。

愚于仲尼作《春秋》見之。周之盛時,賞罰一于主斷,好惡公于人心,賞其所可賞,皆天下之同好也;罰其所可罰,皆天下之同惡也。雖鄙夫賤隸,猶知名分、禮義之所在而不敢犯者。不幸雖幽厲失道,天下版蕩,然天子之權未嘗倒持,而名分、禮義在天下者,亦不敢踰也。當是時,王跡不熄而雅道存,雅道存而《春秋》不作,則褒貶安所著哉?奈何東遷之后,勢已陵替,賞罰之柄不足令天下,而雅道息,雅道息則名分踰而禮義喪矣。然尚有可救者,五霸起而合諸侯、尊天子,葵丘之會、伐原之信、大搜之禮,有足多者。至如魯未可動,亦以能秉周禮,使先王綱紀之遺意綿綿有存者。又幸而一時卿士大夫事君行己,忠義之節間有三代人才之遺風。圣人于此知夫導以名分,或使知戒;諭以禮義,或使知畏,故與之善善惡惡、賢賢賤不肖,而責備致嚴,則《春秋》之作,亦其人可得而褒貶歟?逮五霸既沒之后,春秋之末,陵遲愈甚,吳越始入中國,干戈縱橫,則中國幾于淪胥矣。當時諸侯皆五霸罪人,而先王紀綱遺意,與夫人才遺風,掃地蕩盡,終于田常簒齊、六卿分晉,圣人于此知夫名分不足以導之使戒,禮義不足以諭之使畏,雖欲褒貶,亦未如之何矣。故絕筆獲麟,止于二百四十二年。獲麟之后,書陳恒弒其君之事,已非圣人所筆。

噫!《春秋》不復作,其人不足與褒貶歟?然自《詩》亡而《春秋》作,孟軻以為“王者之跡熄”。至于《春秋》不復作,則又先王之澤竭焉。可勝嘆哉!

文章共分三段,其中前兩段是論述的主體,第三段為結語。下面對文章大義作一梳理。

文章第一段指出,圣人作褒貶是應歷史之需而為之,非自古既有。世道清明之時,名分、禮義各處其位,不相混雜,百姓依道而行,不逾禮義,圣人無需為褒貶之論;及至世風衰落,名分不立,禮義不明,然世人猶緬懷先王遺德,故名分、禮義尚能懲惡揚善、規導世風,圣人此時為褒貶之論即可起到淳化民風、救時革弊的作用;截至世道頹變,名分、禮義已不可令世人戒懼,且先王之遺風也喪失殆盡之時,圣人褒貶之論于世風亦無所用。由此可見,圣人為褒貶之說也需適應時勢,世風清明與頹變之期,褒貶之說均難以大行其道、左右世風。

文章第二段則結合史實具體闡述了仲尼作《春秋》的起始與絕筆之歷史原因。文章指出,在周代興盛之時,賞罰、好惡公正不偏,名分、禮義深入人心,即使普通百姓也知循規蹈矩,行而不犯。雖幽王、厲王失道,時世動蕩,然天子的地位并未遭到搖撼,名分、禮義仍為世人所重,此時民風尚淳、褒貶自在,故《春秋》不作。而當平王東遷,王室衰微,諸侯坐大,名分、禮義始遭遺棄,然魯國猶尊《周禮》,先王綱紀仍未絕跡。此時,圣人作《春秋》,申名分、明禮義,則可起到重振先王遺風、挽救衰世的作用。再至五霸沒后,夷狄進入中原,爭戰頻繁,截至田常簒齊、六卿分晉,世風大壞。此時,圣人既知名分、禮義已為世人所棄,褒貶之論亦不可繩墨世人,故孔子絕筆于獲麟。

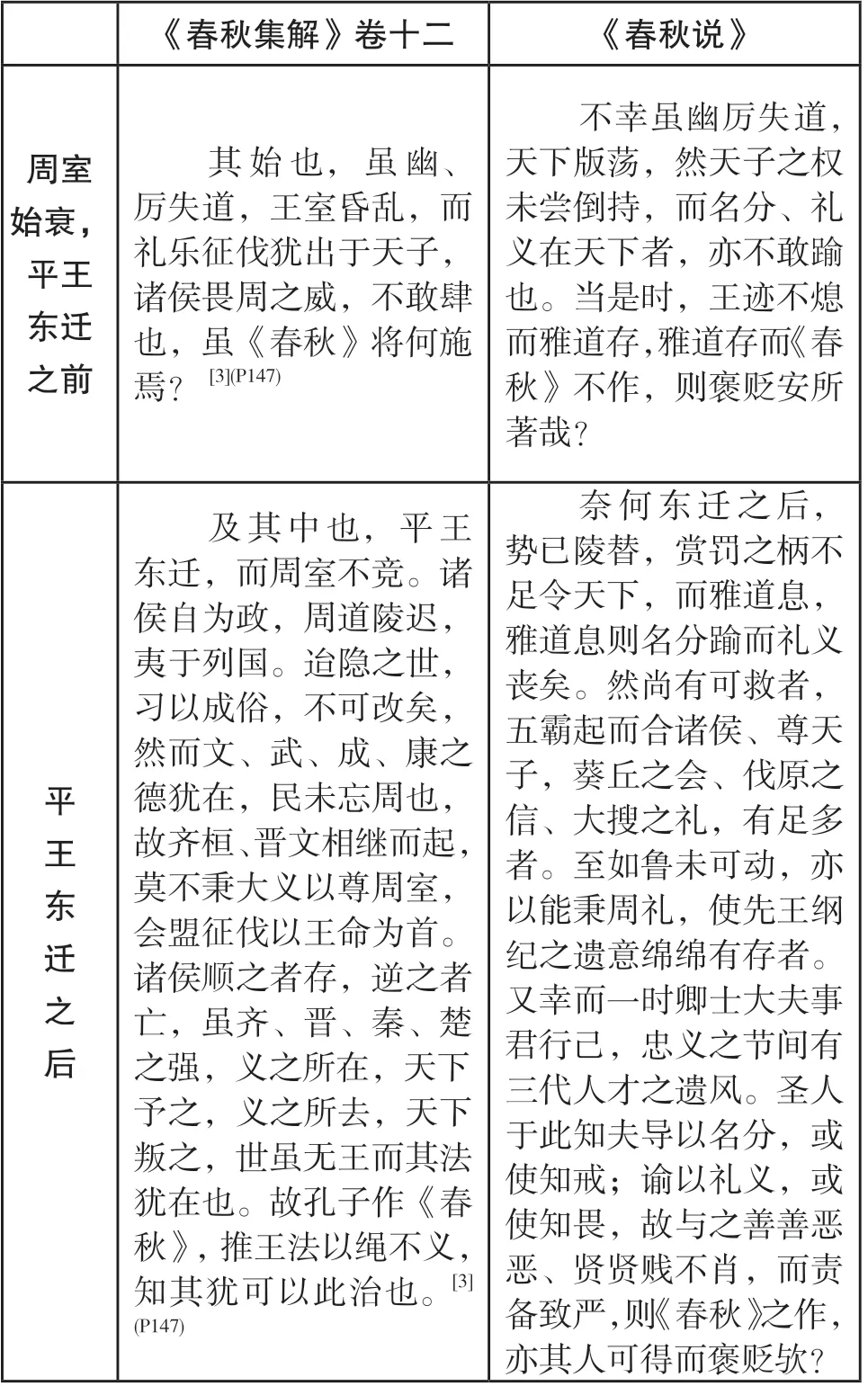

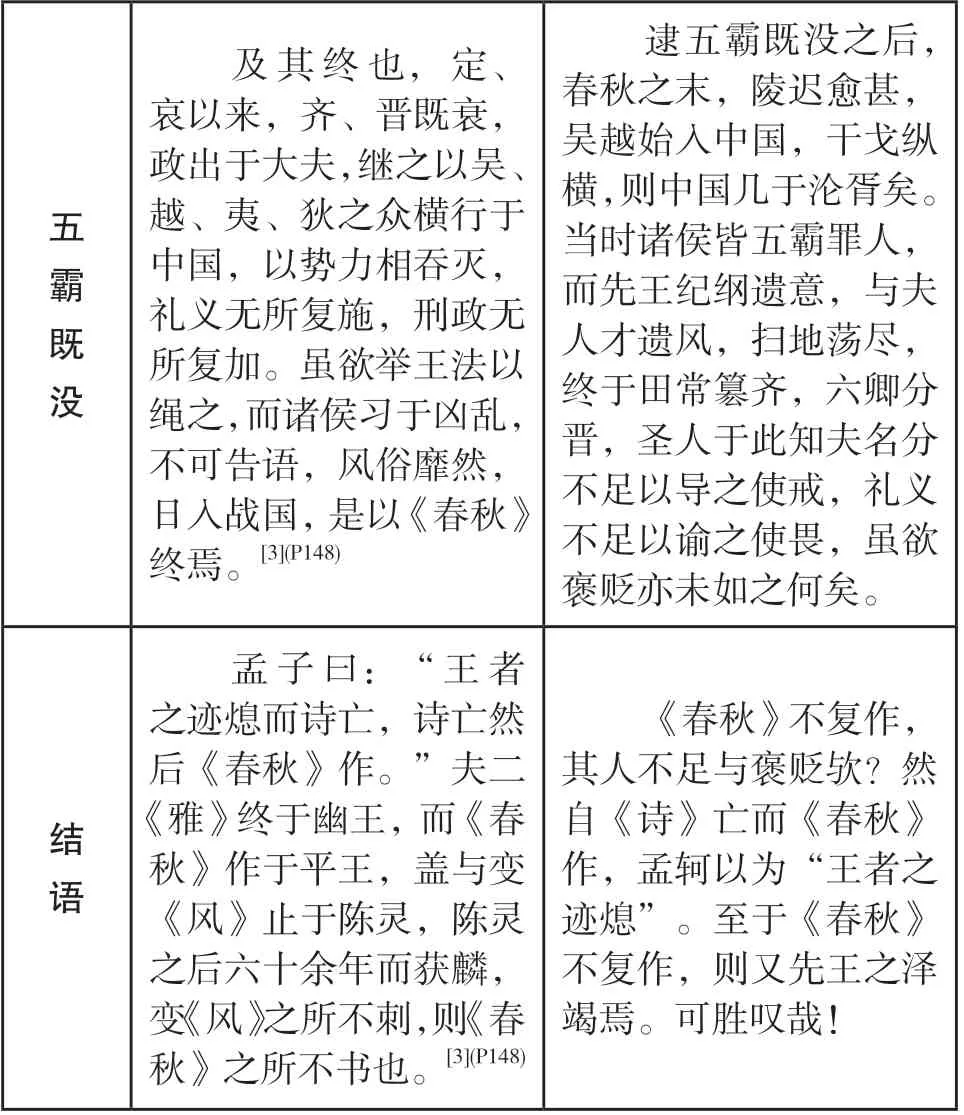

該文中,作者于首段將“褒貶之論”置于三個不同歷史時期,即大治時期、漸衰時期、頹變時期,討論了“褒貶之論”的成因與消亡,以及在不同時期的歷史作用。第二段中,作者具體討論了孔子作《春秋》與歷史發展進程的關系。作者將周衰后的歷史進程分為三個階段:幽厲失道至平王東遷之前為第一個時期,東遷之后至五霸確立為第二個時期,五霸既沒至田常簒齊、六卿分晉為第三個時期。文章結合這三個歷史時期具體探討了孔子作“褒貶之說”的肇始與絕筆的歷史根源。該文對孔子作《春秋》的歷史背景與動因所作的分析,與蘇轍《春秋集解》中的一段注文完全一致。《春秋集解》注《春秋》哀公十四年“春,西狩獲麟”條曰:

……然則《春秋》始于隱公而終于哀公,何也?自周之衰,天下三變,而《春秋》舉其中焉耳。其始也,雖幽、厲失道,王室昏亂,而禮樂征伐猶出于天子,諸侯畏周之威,不敢肆也,雖《春秋》將何施焉?及其中也,平王東遷,而周室不競。諸侯自為政,周道陵遲,夷于列國。迨隱之世,習以成俗,不可改矣,然而文、武、成、康之德猶在,民未忘周也,故齊桓、晉文相繼而起,莫不秉大義以尊周室,會盟征伐以王命為首。諸侯順之者存,逆之者亡,雖齊、晉、秦、楚之強,義之所在,天下予之,義之所去,天下叛之,世雖無王而其法猶在也。故孔子作《春秋》,推王法以繩不義,知其猶可以此治也。及其終也,定、哀以來,齊、晉既衰,政出于大夫,繼之以吳、越、夷、狄之眾橫行于中國,以勢力相吞滅,禮義無所復施,刑政無所復加。雖欲舉王法以繩之,而諸侯習于兇亂,不可告語,風俗靡然,日入戰國,是以《春秋》終焉。由此觀之,則《春秋》起于五伯之始,而止于戰國之初,隱、哀適其時耳。……孟子曰:“王者之跡熄而詩亡,詩亡然后《春秋》作。”夫二《雅》終于幽王,而《春秋》作于平王,蓋與變《風》止于陳靈,陳靈之后六十余年而獲麟,變《風》之所不刺,則《春秋》之所不書也。[3](P148)

蘇轍在這段文字中分析了孔子作《春秋》始于隱公、終于哀公的歷史根源。蘇轍指出,“自周之衰,天下三變,而《春秋》舉其中焉耳”,認為在周代走向衰落之后,周歷經了三個時期:平王東遷之前、之后為前兩個時期,五霸衰落到戰國期間為第三個時期。孔子作《春秋》是在第二個時期。蘇轍進一步指出孔子修《春秋》的歷史必然性:第一個時期,褒貶自在人心,圣人無需為褒貶之說;第二個時期,周道陵遲,然民未忘周,圣人作《春秋》即可推王法以繩不義;第三個時期,禮義無所復施,刑政無所復加,《春秋》已無補于世,故圣人絕筆不作。

不難發現,《春秋說》第二段內容與上面注文大義完全一致,二者均將周衰之后的歷史分為三個時期,在揭示孔子修《春秋》歷史動因方面,二者所作的解釋也完全一致。而且兩文不僅內容上雷同,在篇章結構與語言運用上也不乏重疊之處,若將其中文句、結構加以對比,二者的一致性則更加明顯。現列表對比如下:

表1 《春秋集解》卷十二與《春秋說》文字對照表

五霸既沒及其終也,定、哀以來,齊、晉既衰,政出于大夫,繼之以吳、越、夷、狄之眾橫行于中國,以勢力相吞滅,禮義無所復施,刑政無所復加。雖欲舉王法以繩之,而諸侯習于兇亂,不可告語,風俗靡然,日入戰國,是以《春秋》終焉。[3](P148)逮五霸既沒之后,春秋之末,陵遲愈甚,吳越始入中國,干戈縱橫,則中國幾于淪胥矣。當時諸侯皆五霸罪人,而先王紀綱遺意,與夫人才遺風,掃地蕩盡,終于田常簒齊,六卿分晉,圣人于此知夫名分不足以導之使戒,禮義不足以諭之使畏,雖欲褒貶亦未如之何矣。結語孟子曰:“王者之跡熄而詩亡,詩亡然后《春秋》作。”夫二《雅》終于幽王,而《春秋》作于平王,蓋與變《風》止于陳靈,陳靈之后六十余年而獲麟,變《風》之所不刺,則《春秋》之所不書也。[3](P148)《春秋》不復作,其人不足與褒貶歟?然自《詩》亡而《春秋》作,孟軻以為“王者之跡熄”。至于《春秋》不復作,則又先王之澤竭焉。可勝嘆哉!

通過以上對比分析,我們不難看出,二者在內容結構與語言風格上均存在一致之處。可見,《春秋說》應是蘇轍的一篇佚文。

據《年表本傳》記載:“元符二年閏九月丁丑,有《春秋傳后序》。”[2](P1840)《年表》所載此文卻并不見于蘇轍《欒城集》《后集》《三集》以及《應詔集》,亦不見于劉尚榮先生的《蘇轍佚著輯考》(陳宏田、高秀芳校點本后附),曾棗莊、馬德富點校本所附的《欒城集拾遺》也未將其收錄,而蘇轍的《春秋集解》十二卷中也未錄入《春秋傳后序》。由此可以推斷,《春秋傳后序》應是在后世亡佚了。據孔凡禮《蘇轍年譜》載:“元符二年閏九月八日,作《春秋傳引》。”[1]P578孔凡禮認為在元符二年,蘇轍作了《春秋傳引》,孔凡禮在注中推斷該文即今之所見的《春秋集解引》。

本文通過對《春秋說》內容的考察,知《春秋說》與《春秋集解》文末“哀公十四年春,西狩獲麟”條的注釋內容完全一致,應是蘇轍的一篇佚文,而《春秋傳后序》也是蘇轍的一篇佚文。由此推斷,二者很可能就是蘇轍的同一篇佚文。該文成于元符二年。若按孔凡禮將《年表》所載《春秋傳后序》視為《春秋集解引》,那么,對《春秋說》的歸屬就無法作出合理的解釋,而且將《春秋傳后序》易為《春秋傳引》也缺乏可信的證據,因此本文認為孔凡禮先生之說似有不妥。