關注語文要素發展,精準確立教學目標

——以統編版教材六年級下冊為例

福建省三明市梅列區實驗小學 杜海英

知識指生活經驗、文化習俗與課文內容知識以及語文知識。語文專門知識主要包括字詞句篇、語修邏文等。技能指聽、說、讀、寫的能力。統編版語文教材編者用心將知識技能每一項的要求分層,再細化分割成一個個知識點,這些知識點構成語文要素。語文要素被有序編排到每一冊、每一單元,既便于有序落實又呈螺旋式上升,形成既相互獨立又緊密聯系的語文要素體系。

語文要素的逐項落實,需要學生發揮主觀能動性,使知識技能的積累水到渠成,完成“語言建構與運用”,將知識內化為核心素養。教師教學中將語文要素落實到位,完成學習的階段性目標就是通向核心素養的手段,也就是說語文要素是實現知識技能向核心素養轉化的橋梁。為此,教師需要聚焦語文要素,立足發展,精準確立教學目標,在教學中將語文要素如鹽入水,無痕滲透。

一、利用助學系統,尊重編著方式

統編版語文教材課文內核的組合規律,是以語文要素為基準,每一個語文要素通過單元的內容學習達成。有的單元內容選編體現閱讀要素的不同側面;有的單元編排是從認知角度出發,逐步深入,讓孩子在梯度訓練中習得。在單元知識體系中,教材編著提供了完善的助學系統:

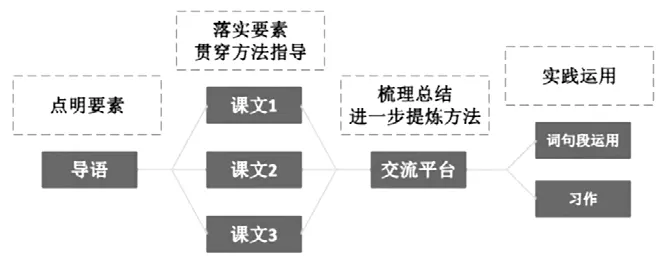

泡泡、課后練習、批注、資料袋、閱讀鏈接,同一單元的不同助學方式指向同一語文要素的各個層面,單元各部分學習內容均協同一致地服務于同一要素,這是確定教學目標、選擇教學內容、提煉閱讀話題、開展教學活動的主要抓手。助學系統對本單元的語文要素從提出到具體方法的指導,再到梳理總結、遷移運用,構成一個既與已學知識相聯系,又圍繞新的語文要素自成一體的系統。教師要從單元視角橫向比對,結合單元內部文本的關聯點,將教學目標的設定精準化、具體化。

統編版六年級上冊第三單元,是一個特殊的“閱讀策略單元”,本單元的閱讀策略——“有目的閱讀”。縱觀閱讀策略單元縱向安排:

預測(三年級上冊) → 提問(四年級上冊) → 提高閱讀的速度(五年級上冊) → 有目的閱讀(六年級上冊)

閱讀策略既提出不同的方法,又互相策應,這是一個螺旋上升的教學體系。單元安排了《竹節人》《宇宙生命之謎》《故宮博物院》三篇課文,分別從不同的維度出發,但都指向同樣的閱讀方法:根據閱讀目的對閱讀材料進行取舍,選擇閱讀材料,減少無關材料和不重要的材料對閱讀的干擾。確定內容后,運用以前掌握的閱讀策略,選用恰當的閱讀方法,達到自己的閱讀目的。據此,制定本單元每一課語文要素的實現目標:《竹節人》——根據目的,選擇細讀的內容;《宇宙生命之謎》——利用旁批來呈現思維過程,提示多種閱讀方法;《故宮博物院》——遷移閱讀策略,體會不同的語言風格。三篇課文的教學目標指向同一語文要素,層層深入,從選擇內容到掌握思維方法到實踐運用,指導學生學習“有目的閱讀”這一語文要素。

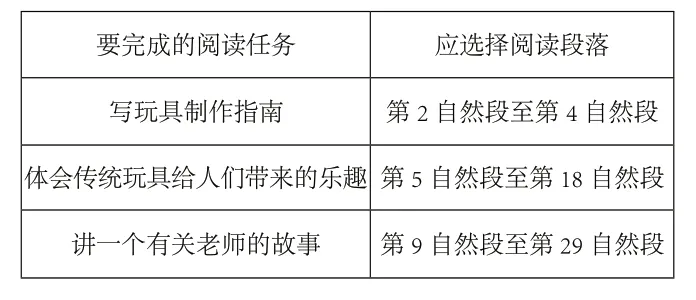

教師依據單篇課文目標,如:《竹節人》——根據目的,選擇細讀的內容,有針對性地選擇簡單易行的教學策略,設計如下表格:

?

學生在完成表格時,已經完成從學習任務出發去選擇、關注相應的內容。具體的教學目標讓教學策略的選擇簡單高效。

二、統整人文主題,契合認知規律

眾所周知,語文承載著人文主題,學生在學習語言過程中,傳承中華文化,理解多樣文化,學會關心當代文化。落實一個要素是一個系列化的任務,是語文知識的獲取,語文能力的形成,人文主題的契合等,要學會從全方位的視角,綜合性設定教學目標。在統編版語文教材中,人文主題鮮明突出,革命文化、傳統文化、成長文化和異域文化等,每一個單元的課文圍繞一個比較寬泛的人文主題進行選編,為學習者的成長提供正確的價值觀導向。學生學習語文方法過程中,與作品、作者產生思想共鳴,受到思想情感的熏陶,感受美好,內化為審美鑒賞、文化傳承與理解等核心素養。

人文主題與語文要素相互交融,方能形成完整的教學目標。教材中,革命文化題材的文章大多為敘事性作品,情節生動,人物形象鮮明,學生在內容上理解的困難不大,但對表達方法很陌生,對其表達效果的感悟需要教師的指導。每一項語文要素不是孤軍奮戰,而是必須與所承載的人文主題一起,全方位、綜合考慮。如:《小英雄雨來》(四年級下冊)課后練習“課文中多次寫到還鄉河的景色,找出來讀一讀,再說說這樣寫有什么作用”;《十六年前的回憶》(六年級下冊)課后練習“課文最后兩個自然段與開頭有什么聯系?想想這樣寫有何好處。”這樣練習都指向學習、體會文章的表達方法。教學目標制定中,引導學生品味語言,發現表達方法在實現情感表達方面的作用,在學習語言的同時,得到精神成長。

三、依據文體而異,凸顯最大特色

教材涉及的文體很多,根據文體特征結合語文要素擬定教學目標,才能聚焦文體表達的最大特色。教師自身要具有文體意識,文體意識是主體對某一定文體的主題、材料、功能、技法、語言、結構等表現形式規范的自覺理解和熟練把握。有這方面的意識,在閱讀或者表達的時候,才能依據文本的文體特征,理解、接受文本攜帶的某種語言的審美信息。教師應該讓學生結合具體的語言去學習,去感受、體會不同文體的獨特形態和鮮明特征,依據學生的認知規律,確立層級目標,培養學生文體意識,感受不同文體的獨特魅力。

統編版教材中,不再對文體中的專業術語諱莫如深,如:讀小說,關注情節、環境,感受人物形象(六年級上冊第四單元)。平時閱讀中,學生讀一些兒童小說,對小說的人物形象和中心的把握不難,但是學生對小說這種文體的了解不多,對小說基于生活又高于生活的特點不了解。所以,學生閱讀文本時,在感悟小說基于現實情節的虛構性時會面臨困難。因此教師將“了解小說的基本特點,關注小說的環境、人物、情節”作為教學目標。《橋》一文中,“雨”的描寫別具一格,用環境描寫渲染氣氛;出人意料的結尾,烘托人物形象,凸顯小說的主題。

學生通過課堂大體把握某一類文章的文體特征,形成有關該文體的大致輪廓和粗淺印象。在之后的閱讀中,在同類文體文章閱讀量的不斷增加下,感知不同類型文體的基本形態、內在結構和本質屬性。學生的文體意識就這樣從無到有,由淺入深,探尋其創作秘訣,在表達時,能為自己的語言輸出選擇合適的文體,形成鮮明的個性。

統編版教材的教學實踐中,教師要宏觀把握教材的整體編著理念,縱向把握語文知識技能的層級目標,橫向理解語文能力的多個緯度,縱橫比對,綜合性制定單元學習目標。把握每單元呈現的語文要素,結合課文承載的人文主題,精準確立每篇課文的教學目標。把握語文要素,完成學習的階段性目標,扎實提升語文能力,就能實現知識技能向核心素養轉化。