《山海經》“是”的用法探究

林悅

摘 要:本文從漢語語法的角度,考察了《山海經》內部各篇“是”的用法及其時代的差異,為目前學界有關《山海經》成書年代的探討提供一點新的佐證看法。

關鍵詞:山海經;語法;成書年代

《山海經》是一部記錄了蟲魚鳥獸、山川草木、神話傳說的文獻。東漢劉秀《上〈山海經〉表》談道:“《山海經》者,出于唐虞之際。”而劉歆認為此書為禹、益所作,后代多沿用此說。但這一說在當今世紀已多被否定,不少學者從地理史實、文獻篇章、文化習俗等方面對《山海經》的成書時間進行考證,得出不少新的研究成果,也有從語言學的角度進行,尋找到了較合理的解釋。語言學方面,多數學者考察了《山海經》中的實詞使用情況,而因為語法的變化緩慢,以此方面來探究《山海經》成書年代的則較少,故關注“是”的研究也寥寥。事實上,正因為語法具有穩定性,有時盡管變化程度微弱而不易察覺,但一旦發生變動,更能反映出該語言所處的時代變化。

《山海經》共十八篇。從整體面貌來看,《山經》五篇較為一致,可歸為一體,《海內經》四篇和《海外經》四篇則屬于一個統一的整體,在此合稱為《海經》。此外,十八篇中還包括有《大荒經》四篇和《海內經》一篇。

一、“是”作為指示代詞

“是”在《山經》中用例較多,且經常作為指示代名詞出現,比如:

(1)又西三百里,曰積石之山。其下有石門,河水冒以西流。是山也,萬物無不有焉。(《山海經·西山經》)

(2)又東北七十里,曰咸山,其上有玉,其下多銅,是多松柏,草多茈草。(《山海經·北山經》)

(3)又西三百五十里,曰玉山,是西王母所居也。(《山海經·西山經》)

這種用來表示指代的詞是名詞或名詞短語的“是”,是先秦中“是”作代詞最常見的用法之一,并且多可被“此”代替。在例(3)中,“是”可以用來回指其前的話題,同時“是”與后面的部分形成一個“話題+說明”的結構。此句中,“是”說明的部分是由“所”字結構構成的名詞性短語。王力先生指出,“是”系詞的用法是從其后表詞為名詞或名詞短語的結構語法化而來。這種結構在《山經》中不止一例。

(4)西水行四百里,曰流沙,二百里至于嬴母之山,神長乘司之,是天之九德也。(《山海經·西山經》)

由此可見,在《山經》產生的年代,未必存在系詞的用法,但在這種語法結構之中,系詞已經開始萌芽。王力先生認為“是”作系詞是六朝以后的事,而郭錫良在《關于系詞“是”產生時代和來源爭論的幾點認識》,通過比較前人的研究成果,認為系詞“是”在兩漢時期已產生,不排除戰國末期就已萌芽。這種結論是相對可靠的。縱觀《山經》,“是”尚未語法化成為成熟的系詞,處于萌芽的階段。就此而言,《山經》成書時間不會太晚,最遲在戰國末期或許就形成了部分文獻。

《海經》對“是”的使用頻率則明顯低于《山經》,其中只有為數不多的兩三例。

(5)朝陽之谷,神曰天吳,是為水伯。(《山海經·海外東經》)

(6)人請訟于孟涂之所,其衣有血者乃執之。是請生。(《山海經·海內南經》)

以上“是”皆為指示代名詞,因《海經》的“是”的用法不多,故可提取的信息偏少。

《海內經》“是”的用法大致與《山經》相同,主要作代詞,并且多與副詞“始”相連,一共出現了11次,或用于指代主語,或用于指代前面整一句的。比如:

(7)帝俊賜羿彤弓素繒,以扶下國,羿是始去恤下地之百艱。(《山海經·海內經》)

(8)帝俊有子八人,是始為歌舞。(《山海經·海內經》)

從中可見,雖然“是”同為代詞,但是《山經》和《海內經》中與之搭配的詞語是有區別的。

二、“是”作為賓語前置的標志

《大荒經》中,“是”的用法則顯然比《山經》《海經》更為靈活多變,不僅包含有代詞的用法,也有接近助詞的用法。

(9)有柔仆民,是維贏土之國。(《山海經·大荒東經》)

(10)蚩尤所棄其桎梏,是為楓木。(《山海經·大荒南經》)

(11)帝念之,潛為之國,是此毛民。(《山海經·大荒北經》)

例子(9)(10)都是用作指示代詞的“是”,用法同《山經》的類似。唯有例(11)稍微特殊,在這里“是”雖然可以作為代詞,但不可以被“此”代替,因為“此”與“是”緊密相連。如此一來,句中的“是”則與“此”意義重復。因兩個相同意義的詞語連用有違語言經濟原則,似乎可以用同義復文來解釋,然而,“是”的意義是不容易造成誤解的,無需通過復用來修辭。這也極可能是衍文,《山海經》是經過后人加工整理的。處理過程中,或許因為韻律的節奏感,或許是其他不得而知的原因,增字刪字的現象是可能存在的。

“是”在《大荒經》中作賓語前置標志的用法,是《山經》和《海經》罕有的,比如:

(12)有不死之國,阿姓,甘木是食。(《山海經·大荒南經》)

(13)西有王母之山、鶴山、海山。有沃之國,沃民是處。(《山海經·大荒西經》)

(14)鸞鳥自歌,鳳鳥自舞,爰有百獸,相群是處,是謂沃之野。(《山海經·大荒西經》)

在例(12)中,從語義層面來看,應為“食甘木”,順承“有不死之國”,可說明不死之國的國民是以甘木為食的情況。在此,“甘木是食”則將賓語“甘木”前置。在僅有“是”作為倒裝提示標志的句子中,對于“是”的詞性,學界仍存在爭議,王力先生認為是代詞,句子為了強調賓語而把賓語提前,賓語后的“是”字一般是復指它的代詞。然而,如果在典型的賓語前置句例(12)中,把“是”視為是復指賓語“甘木”,那么在句式看似相同的例(13)中,盡管“是”可認為是復指,但指代“有沃之國”或賓語“沃民”是兩可的。但從語義上,前者可以表述為有個沃民之國,沃民居住在那里;后者可以表述為有個沃民之國,(里面)居住著沃民。相較之下,取后者的解釋較妥。前者的“是”和“處”之間省略了表示引介對象的介詞“于”。對比例(12),兩例的語法結構幾乎一致,即“有+名詞性短語,體詞+是+謂詞”。因此,通過類推,例(13)的“沃民”不是主語,而是賓語。所以,“是”復指“沃民”,在篇章的句法結構上會更加統一,更符合同一人的語言習慣。

復指對象的模糊性正說明了在某些格式中,“是”的詞性在發生改變。可以發現,在賓語前置句中,“是”在句中代指單一的短賓語的用法比“是”代指其他復雜成分的用法更加虛化。一方面,它所處的句法位置的固定性讓它具備了虛化的條件,另一方面,因為這種用法的限定條件多,這使它接近于一個助詞,有提前賓語的標志語法作用。

殷國光在《先秦漢語帶語法標志的賓語前置句式初探》中,指出這種用“是”充當語法標志,且滿足以下三種條件形式的句式在西周末年、東周初年得到了大量的發展。第一,前置賓語不超過兩個音節,由體詞性成分充任,極少例外;第二,在語法標志和充作謂語的單音節動詞之間不得插人其它成分,如否定詞、助動詞;第三,句末不帶語氣詞。比如,在《詩經》和《尚書》中:

(15)日居月諸,下土是冒。(《詩·邶風》)

(16)無若丹朱傲,惟慢游是好,傲虐是作。(《尚書·虞夏書》)

因此,“是”的用法在《大荒經》的語言表達中有一定的特殊性,這使《大荒經》這一板塊與《海內經》和《山經》相區別。又比如,在例(14)中,“相群是處”意思是百獸成群結隊地住在此處,而在《海內經》相似語境和語義下的表述則是:

(17)甘露,民食之,所欲自從也。百獸相與群居。(《山海經·海外西經》)

此外,殷國光還指出,這種帶語法標志的賓語前置句產生于西周后半期,而至遲在戰國中期,“賓·是·動”句式基本衰亡。若是據此語法現象,則可以推論《大荒經》的成書時間不晚于戰國中期。

三、結語

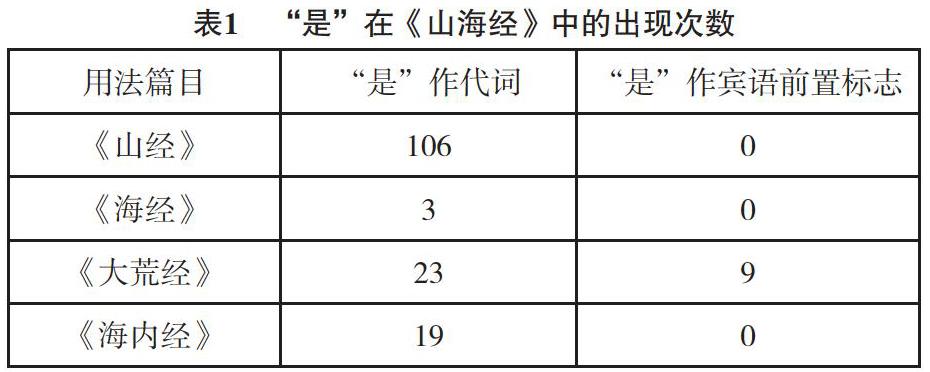

綜上,結合中國基本古籍庫語料統計,“是”在《山海經》各篇使用情況如下表所示。

當然,在《山海經》當中,“是”的很多用法仍有待商榷,但通過梳理“是”的分布的大致情況,可以看出《山海經》每個板塊“是”的常用法有細微的差異。這不僅與記錄者的用語習慣有關,也與語言歷史發展相聯系。總而言之,《大荒經》“是”的用法比《山經》的更為古雅,更貼近《詩經》的用法。那么據此而言,《大荒經》極可能比《山經》成書年代略早,這也印證了《山海經》是一部集體創作的結晶,即“非一時一地一人之作”。

參考文獻:

[1]殷國光.先秦漢語帶語法標志的賓語前置句式初探[J].語言研究,1985(2):162-171.

[2]石毓智,李訥.漢語語法化的歷程[M].北京:北京大學出版社,2004.

[3]王建軍.從存在句再論《山海經》的成書[J].南京師大學報(社會科學版),2000(2):139-144.

[4]王力.古代漢語(第一冊)[M].中華書局,2017.

[5]袁坷.山海經校譯[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[6]郭錫良.關于系詞“是”產生時代和來源爭論的幾點認識[C].漢語史論集.北京:商務印書館,1997.

[7]程俊英.詩經譯注[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[8]李民,王建.尚書譯注[M].上海:上海古籍出版社,2012.