“你是什么人?”

文/侯 莉

“侯主任,你快上來看一下,新來的病人鬧得厲害!”

接到電話,我快速走出診室,看見了門外120閃爍的紅燈。

他是剛從我們醫(yī)院ICU轉到這里的患者老李(化名),老李其實并不老,才58歲。肝癌肺部多發(fā)轉移,最后一次免疫治療過程中并發(fā)了嚴重肺部感染,呼吸衰竭。氣管插管在ICU搶救了整整6天,之后兒子通過一直為他治療的醫(yī)生找到了我。

和所有去ICU會診的末期患者情況差不多,他們面臨的困境有各種機器維持著卻看不見未來的有創(chuàng)治療,生命指示里活著卻沒有家人陪伴的恐懼、痛苦和巨大經(jīng)濟壓力下家人進退兩難的糾結。

“你爸爸有沒有說過,如果到最后他想怎么安排?”這是我問兒子的第一句話。

兒子是精明能干的,患病的父親是家中的獨子,爺爺奶奶依然健在。要照顧家里所有人的情緒和半年來治療決策的艱難,帶著口罩的他有嚴重睡眠不足的黑眼圈和深深的疲憊。

他握緊了手,“嗯……他沒有明確說過……但是有講如果實在看不好,不要讓他受罪……這幾天探視,只要清醒的一會會,他就拼命拉我的手要走……”

“那他現(xiàn)在還需要用呼吸機嗎?氣管插管能不能拔掉?”

“……我不清楚,要問問醫(yī)生……”

“好的,那你先去問問現(xiàn)在的主管醫(yī)生,我也會和他聯(lián)系。”

“如果你爸爸堅持要出來,我們可以想辦法……然后,我們一起來試試……”

6天的搶救是有效的,拔管比想象得順利,但拔管后的躁動出乎意料的強烈。

我站在病房門口,床邊四五個護士近不了身,兒子半個身子趴在床頭,雙手緊緊地壓著他不斷揮舞著的、抽血后遺留的青紫瘀斑的上肢。

看到我靠近,老李越發(fā)激動起來,目光游離,滿嘴翹皮的口中對著我吐出一口血痰,“你們……是來監(jiān)視我的,走……給我走!”

“老李,老李”,我大聲叫他的名字,和他的眼神對視后我拉下了口罩。

“我是來幫你的,你很安全,不要怕……不要怕……”

他扭動著身體,雙手被控制,腳一直在無目地蹬踢。示意大家避讓,我嘗試著用棉簽蘸著開水給他擦擦干裂的唇,被他一把推開。停了兩秒,他開始用開水猛烈地抹著自己的嘴唇。

他要自己做,害怕被控制。

此刻,他唯一接受的只有兒子。

下午又去看他。已經(jīng)比上午平靜一些,妻子站在床邊握著他的手。他依然很警覺地看著我靠近,“你是什么人?”

“她不是那里的醫(yī)生。”妻子搶著說。

我了解她說的那里,“我不是來監(jiān)測你的。”

“你是什么人?”

“老李,我知道這幾天你不好過……吃苦了……我是來支持你的人。”

他定定地看著我,慢慢地,眼淚順著眼角流了下來。

“我是來支持你的人。”看著他的眼睛,又靠近了些,我重復著一字一頓地說。

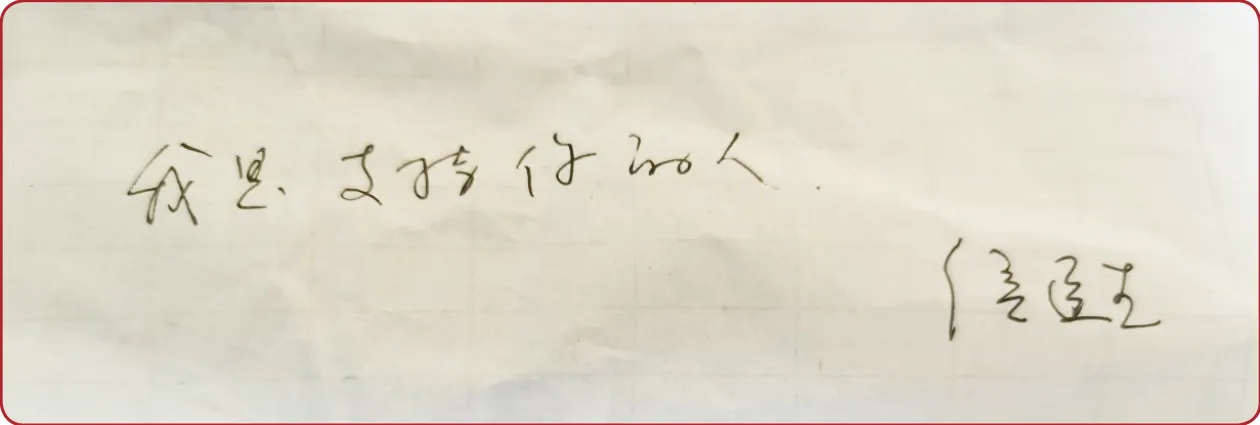

突然,他一下抓住我的衣領,“你……你給我寫下來!”

“寫?寫什么?”

“你剛才說的話!”

床頭柜臺上有一張皺巴巴的紙片,我拿起筆寫,想著他是不是聽不清。

他一把抓著紙片,塞在妻子的手中,“你,收好了!”

原來,他怕我變卦。

電話突然響了。

“快!快去關掉!讓你刪了號碼,刪了微信!這是他們裝的監(jiān)視系統(tǒng),到處都是!”他又開始歇斯底里地大叫起來。

我走出病房,準備和兒子談談暫時不要外請保姆,晚上留親人陪護;準備給精神科的醫(yī)生打電話;準備和護士長商量協(xié)調給他一間單人房;準備通知一直想來看兒子的老媽媽過來。

第一個24小時是最難熬的。

協(xié)調到了單人間,兒子和妻子一人一邊握著他的手,上半夜依然躁動不安,按照我的建議兒子把手機里存著的照片,他自己拍的抖音放給他聽。

“這樣,他好像是安靜了一些……”一早,兒子對我說。

熟悉的音樂、圖片、環(huán)境、親人的陪伴有助于緩解患者的應急和“譫妄”,多次臨床實踐中這樣的方法是有效的。

還是拒絕喝水與吃飯的老李額頭上冒著密密的汗珠,深凹的兩頰,胡子拉碴,我走進病房,他顯然認出了我,今天沒有吐痰,蹬腳,卻一下打掉了我們準備幫他清潔面部的毛巾。

手里緊緊抓住的有幾張紙片,上面有密密麻麻潦草的字跡,因為用力過猛好幾個地方被戳了洞。妻子說,昨天晚上開始就這樣寫,很多地方胡言亂語,看不懂。

“老李,給我看看好嗎?”我試著從他緊攥著的手里把紙片拿出,試了幾次,他終于放開了紙,空了的手又一把抓著我的衣服。

“……監(jiān)視……逃跑……媽媽……**(兒子的小名)……快樂……沒有錢……”

沒有連續(xù)的句子,幾張紙片上我注意到有這幾個詞。

“他還是非常牽掛你們的……希望你們安全,快樂,不想給你們有經(jīng)濟負擔……”我對妻子說。

“……說的對么,老李?”我低下頭看看老李,他的目光依然是游離的,抿緊的嘴巴微微張口,卻干得發(fā)不出聲音,握著我的手更緊了。

示意妻子去倒一杯水,我把枕頭給他墊高。這次他沒有拒絕,居然喝了兩口。

已經(jīng)36小時沒有閉眼睡覺了,不吃不喝不配合支持治療,兒子說,他們都有些撐不住了。

我們原計劃中午把老李送回家中,期待他在更熟悉的環(huán)境中有所好轉,可車來了,他極力反抗與掙扎,四個人沒能挪動。

我囑咐兒子去把精神科醫(yī)生配的藥取過來,無論如何得想辦法先讓他吃進去一些。

第二個24小時,老李吃了最小劑量的口服藥。在兒子和妻子陪伴下第二個通宵、48小時后的早晨,老李終于吃了一小塊面包。

美國MD安德森癌癥中心(MD Anderson Cancer Center)的Brella教授做了一項調查,他將姑息治療(Palliative care)這個“容易讓人產(chǎn)生歧義”的名詞改成支持治療(Supportive care)后,轉到支持治療系統(tǒng)中的患者比例上升了41%。也更容易獲得患者、家庭、臨床醫(yī)務人員的接受。與我在緩和安寧療護實踐工作中的感受也比較類似。

然而,無論使用什么樣的名稱,努力幫助醫(yī)務人員和大眾的態(tài)度由有時消極向完全積極轉變,幫助每個有需要的人能夠從緩和醫(yī)療原則、緩和醫(yī)療專家及其服務中獲益,我想,這是需要我們一直去做的事……