典型移民城市食物氮足跡估算分析

——以深圳市為例

冼超凡,劉晶茹,潘雪蓮,歐陽志云,*

1 中國科學院生態環境研究中心城市與區域生態國家重點實驗室, 北京 100085 2 深圳市環境科學研究院, 深圳 518001

隨著中國城市化水平不斷提高,居民的飲食結構發生改變,城市食物供給與需求之間的關系日益緊張[1]。城市化與食物消費結構轉型加劇了因居民食物消費帶來的生態環境壓力,如生態足跡、水足跡、碳足跡及氮足跡等,其中氮足跡與城市化關系復雜[2],且其環境污染潛力大,過量人類源活性氮素的環境排放威脅著大氣、水體及土壤的生態環境健康,已成為全球面臨的重大環境污染問題之一[3]。作為重要活性氮源,城市食物消費為主導致的環境氮排放已是造成全國氮環境負荷增加的主要原因[4]。在此背景下,明確城市各區域的食物源氮排放對全城活性氮環境累積的影響規模對于實施差別化減排、提高食物源氮污染防控效率有重要的理論和實踐意義。

作為反映人類生活消費對生態環境影響的重要指標之一[5],城市食物氮足跡一直為氮足跡研究領域的熱點。目前,國內外已有學者從不同尺度探討了食物氮足跡的量級及其動態,但國外學者研究主要集中在國家尺度[5- 6],在城市尺度上,近年國內研究較多,包括北京、廣州、蘭州與南昌市等案例研究[7- 10],其城市食物氮足跡估算主要是基于2010年Leach等人開發的氮足跡核算模型(N-Calculator,http://n-print.org)[11],并結合統計年鑒中的城市常住城鄉居民人數與對應人均食物消費量換算得到整個城市的食物氮足跡結果。縱觀現有的研究成果,尚存在一些不足,其主要聚焦于城市層面的常住人口食物氮足跡的匯總核算,少有研究關注不在常規統計范圍內的流動人口及城市層面以下區域的食物氮足跡貢獻,尤其是對于流動人口占比較大且城市內部發展差異較大的城市,傳統的氮足跡核算模型不可避免導致最終估算結果誤差性大,且無法進一步細化至區縣尺度研究,揭示城市食物氮足跡內部異質性。為了克服上述局限,本文以典型移民城市深圳市為研究案例,基于氮足跡核算模型和城市人口普查數據等實地調查資料,分析2010—2015年深圳市食物氮足跡變化動態、探討常住居民與流動人口在食物氮足跡中扮演的差異性角色,并進一步揭示城市內部食物氮足跡產生的時空特征,在城市化人口流動的大背景下,為精準緩解城市食物消費帶來的氮污染風險提供科學的建議。

1 研究方法

1.1 研究地區

本研究選取廣東省深圳市為研究區域,截止2015年,其下轄十個行政區(福田區、羅湖區、鹽田區、南山區、寶安區、龍崗區、龍華新區、坪山新區、光明新區及大鵬新區)共58個街道。作為城市化程度較高的典型沿海移民城市,深圳市在短短30年時間內從南海邊陲漁村發展成為國內四大一線城市之一,其在2004年時已基本完成市域人口城市化[12],成為全國第一個“無農民”的城市。大量外來人口的流入使深圳城區變得異常擁擠,其城市人口密度遠遠高于發達國家和國內主要大城市的水平[13]。城市的過度膨脹對城市區域環境造成巨大影響,主要體現在高人口密度城市區域的居民食物消費方面[13],其加大對食物源氮消費的需求,進而直接或間接造成更多活性氮向環境流失,故有必要對深圳城市食物氮足跡進行分析評估。

1.2 數據來源

由于深圳市統計年鑒未包含針對居民食物日常消費量等相關數據信息,本研究所涉及的居民食物消費數據,均來源于基于本市實地調查的居民膳食日攝入量調查報告。其中,2010年食物消費量采取2009年針對深圳各區的常住戶籍家庭以及外來務工膳食調查數據,而在2015年類似上述詳細調查數據缺乏,故采用2015年針對區級常住戶籍家庭膳食調查數據作為2015年全市常住戶籍人口食物消費量,而非戶籍流動人口膳食數據默認恒定[14- 16]。

人口數據主要來源于城市統計年鑒與人口普查數據,其中,2010年深圳市人口數據參照第六次人口普查數據,包括常住戶籍人口,常住非本地戶籍人口及流動戶籍待定人口等,因第七次人口普查尚未開始,2015年人口數則根據深圳市2015年全國1%人口抽樣調查主要數據結果[17]換算可得,這可克服統計年鑒中人口統計無法區分常住與流動人口的缺陷,同時人口數據統計可細分至街道尺度,揭示城市內居民人口分布的異質性。此外,其余相關計算分析參數均來源于相關文獻及統計年鑒數據。由于外出就餐數據難以獲取,因此本研究只針對城市居民家庭的食物消費,不包括居民市內與市外的外出就餐。

1.3 食物氮足跡估算方法

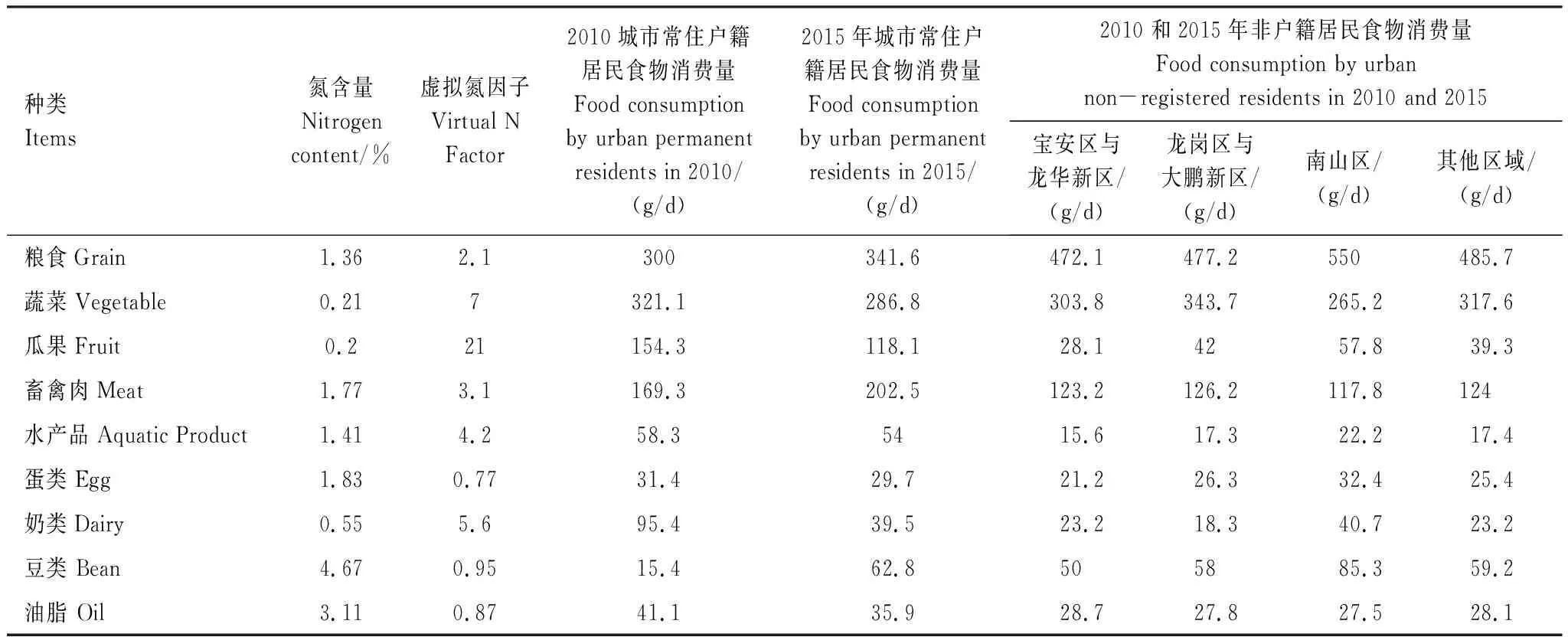

本研究城市居民食物氮足跡估算方法主要基于N-Calculator計算框架[11]及其在中國城市案例中的算法模型[8],默認食物氮素經成人人體消費后全部最終以糞尿氮形式進入城市排水管網[6,8],最終被輸往污水處理(2010—2015年深圳市生活污水處理率年均為93%)[18]。此外,從食物消費階段氮素流動的生命周期角度考慮,食物氮足跡估算過程中還考慮食物消費的廚余比例及污水處理反硝化率,食物廚余垃圾(包括食物不可使用部分和被丟棄的可食用部分)一般會被收集以填埋和焚燒方式處理(2010—2015年深圳市生活垃圾處理率年均為97%)[18],處理過程活性氮流失量約為廚余垃圾處理量的0.03%[19]。同時,城市人均食物消費氮足跡與食物消費強度以及廢水處理效率有關[11],深圳市污水處理工藝以AO(厭氧好氧工藝)法及MSBR(改良型序批反應器工藝)法為主要發展方向[20],前者活性氮去除率為68.85%[21],后者為72.12%[22],本研究取其平均數70%,高于全國的60%[4]。

同樣,在本文計算中,虛擬氮部分不包括食物生產和運輸過程中因能源消耗而導致的活性氮素泄漏[8],因國內外研究都發現其所占食物氮足跡的比例都特別小[6]。因此,可以通過城市居民食物氮素消費與虛擬氮的關系,結合各區域對應的人口數量,得出城市食物氮足跡,居民人均食物氮足跡可由以下公式可得:

FPT=FPC+FPP

(1)

(2)

(3)

式中,FPT、FPC、FPP分別為居民食物氮足跡、食物消費氮足跡和食物生產氮足跡。i代表深圳市居民食物消費種類(本研究中涵蓋的主要人均消費食物包括糧食、蔬菜、瓜果、畜禽肉、水產品、蛋類、奶類、豆類與油脂九類),不同食物的消費量及氮折算系數參見表1。FDi為j區域居民消費i食物的數量,pW、pN、pL分別為家庭食物消費廚余比率33.33%[4]、污水處理氮去除率70%和廚余垃圾處理氮流失率0.03%,而EFi為對應食物虛擬氮因子,默認2010—2015年間各類食物虛擬氮因子恒定(表1)。

表1 深圳市居民食物消費量及不同食物的氮含量與虛擬氮因子[23]

1.4 空間自相關分析

為探討城市食物氮足跡的空間關聯性,采用空間探索性分析技術ESDA(Exploratory Spatial Data Analysis)中全域空間相關性分析對深圳城市區域食物氮足跡的空間相關性進行分析,若相關性檢驗顯著則說明區域食物氮足跡存在空間性特征。此方法已多被用于省市乃至城市群縣域碳排放空間分析研究[24-25],但在更小尺度的城市區域的應用尚少。全域空間自相關一般采用Moran′sI指數分析研究范圍內觀測值的空間關聯及差異性[25],其表達式如下:

(4)

式中,I為Moran′sI指數;n為研究城市街道個數,因空間自相關分析準確性對研究區域有樣本個數要求,本研究僅分析街道尺度食物氮足跡的空間聚集與分散特征。i和j分別為i區域和j區域的食物氮足跡;Wij為空間權重矩陣,本研究主要采用Queen鄰接空間權重矩陣。Moran′sI值位于[-1,1]之間,可通過Z值大小對Moran′sI指數的顯著程度進行檢驗,若其顯著結果為正,表示街道食物氮足跡存在空間正相關關系,若顯著為負則表明存在空間負相關性,為零則為隨機分布不存在任何相關性,如果Z值絕對值大于或等于2.58(P<0.01),則表明區域存在極為顯著的空間自相關關系[24]。

2 結果與分析

2.1 居民食物消費及其氮足跡變化

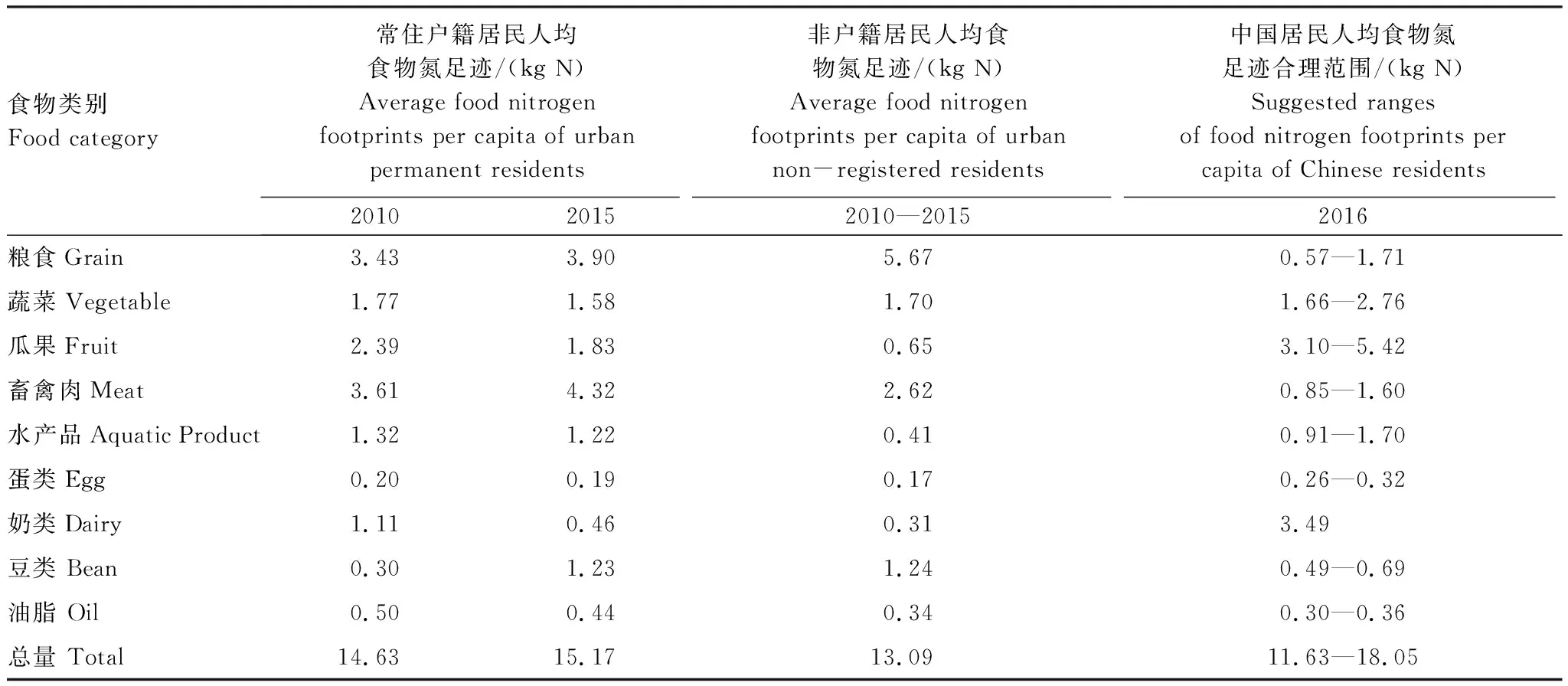

深圳市2010—2015年城市居民人均食物氮足跡變化如表2所示,對于常住戶籍居民而言,其食物氮足跡總體有所增加,從14.63 kg N a-1增加至15.17 kg N a-1,增幅約4%,畜禽肉類消費仍是食物氮足跡主要貢獻源,且其所占比例從25%升至28%。同時,糧食消費導致的食物氮足跡不容忽視,所占比例也從23%升至26%。瓜果與奶類消費產生的氮足跡呈下降趨勢。與前者不一致,非戶籍居民(包括常住非本地戶籍與流動戶籍待定人口)的食物氮足跡主要來源于糧食消費(43%),其人均食物氮足跡13.09 kg N a-1低于戶籍居民,主要體現在瓜果、畜禽肉類、水產品等食物消費上。究其原因,非戶籍居民可能因為食物支出受限原因(如其需承擔著房租壓力等),日常飲食消費一般不傾向于上述單價更貴的食物。與中國農村居民素食消費傾向一致[4],城市非戶籍居民食物消費仍是處于植物性食物為主的生存型階段,除了蔬菜消費,其糧食消費遠超戶籍居民,尤其是其中的勞務工群體[15]。截至2015年,戶籍與非戶籍居民副食(蛋類、奶類和豆類)消費導致氮足跡相似。深圳城市居民食物消費并不完全與中國居民膳食推薦量范圍一致[26],與推薦量導致的食物氮足跡相比,深圳市居民糧食、畜禽肉、豆類(2015年)消費均顯著高于食物氮足跡合理范圍,瓜果、蛋類、奶類消費明顯低于合理范圍。其中,非戶籍居民水產品消費低于合理范圍,戶籍居民油脂消費高于合理范圍。整體而言,與國內其他地級市相比,2015年深圳全市城市居民平均食物氮足跡為14.13 kg N a-1,低于2012年北京城鎮居民水平20.00 kg N a-1,高于其農村居民水平12.80 kg N a-1[8],整體低于南昌市城鄉居民水平[9],但高于蘭州市城鄉居民水平[10]。由上可知,城市居民食物結構調整在降低個人食物氮足跡方面上仍具有很大潛力,盡管2010—2015年深圳戶籍與非戶籍居民總體食物氮足跡仍處于理論合理范圍內。

表2 深圳市居民食物氮足跡及中國居民理論合理足跡范圍

2.2 城市食物氮足跡時空分析

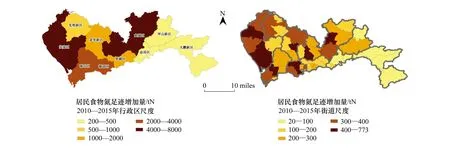

深圳市2010—2015年間城市氮足跡呈增長趨勢,由13.64萬t N a-1增至15.21萬t N a-1,增幅11.50%。其中,常住非戶籍居民食物消費為城市食物氮足跡主要構成部分,其增幅為4.27%,即目前深圳非本市居民的食物消費主導著城市食物氮足跡。然而,增幅最大為常住戶籍居民食物氮足跡,其高達42.82%,約為前者的十倍(圖1)。究其原因,主要是深圳市下轄各行政區食物氮足跡增長主要是由常住戶籍居民食物消費導致(除了龍華新區)。就區域居民食物氮足跡增加而言,深圳市內各行政區增長量差異明顯,新區增長量遠遠低于其他各區,各行政區增長量大小順序如圖1所示,其中,寶安區戶籍與非戶籍居民食物氮足跡增長最明顯,其與龍崗區居民食物氮足跡增長總量比其余各區加和總量還多。由此可見,隨著深圳市落戶政策放開[27],除了戶籍居民人均食物氮足跡提高因素之外,深圳市非戶籍人口落戶比重上升及流動人口遷入持續增多也是推動深圳市食物氮足跡整體增長的驅動力,按此趨勢,未來戶籍居民食物消費會逐漸取代非戶籍居民成為城市食物氮足跡的主要貢獻源。

從空間上看,較早成立行政區的氮污染貢獻更大,這些區域主要位于深圳城市的西部與中部,但從更小的街道尺度上分析,城市食物氮足跡增長熱點分布具有與區級尺度不一致的特征,其并不完全位于增長量最大的寶安區與龍崗區內。同時,某些街道區域單位增長量數量級甚至比肩區級尺度單位增長量,如圖2所示,研究期間有11個街道區域增長量高于400 t N,高于同時期坪山新區、鹽田區與大鵬新區等區域增長量。其中,有5個街道區域增長量甚至高于550 t N,而同期光明新區增長量也只有505 t N,說明街道尺度區域的食物源氮污染物排放量不一定比更大的區級尺度區域少。這些食物氮足跡增長熱點主要分布在城市的西部沿海區域,東部區域的氮污染貢獻較少。

基于鄰接空間權重矩陣計算各街道尺度區域食物氮足跡的Moran′sI值,可知2010—2015年Moran′sI值從0.6454(Z=7.3904,P<0.001)略降為0.6260(Z=7.1701,P<0.001)。總體上,街道尺度區域食物氮足跡在2010和2015兩年呈現出高度空間聚集特征,即食物氮足跡高的街道區域與其他食物氮足跡高的區域鄰近,反之食物氮足跡較低的街道區域之間趨于鄰近。盡管5年來Moran′sI值出現輕微降幅,總體上空間高度聚集特征仍然保持在穩定的狀態,這側面說明了今后城市內部易出現更多范圍更大的食物氮足跡增長熱點集中片區(圖2),因毗鄰街道區域的食物氮足跡趨向協同增長,這可能與深圳市產業布局有關,地域聚集性較強的城市中心與工業產區對外來移民占多數的勞工吸引較大,導致此區域人口密度較高且增速較快,從而形成中部商住導向型“福田—蓮花—梅林”,以及西部產業導向型“粵海—南頭—新安—西鄉—沙井”兩大食物氮足跡增長熱點集中片區。未來氮污染防治手段應著重實施于這些重點片區,如優先擴容改造老區的污水處理廠來應對日益增長的生活污水產生量,避免因污水處理超荷導致尾水氮含量超標,同時升級污水處理工藝來提高污水反硝化率及污泥無害處理率。

圖1 2010—2015年深圳城市及其內部行政區食物氮足跡增量Fig.1 The internal heterogeneity of increases in urban food nitrogen footprints by Shenzhen City from 2010 to 2015

圖2 2010—2015年深圳城市食物氮足跡增量空間分布Fig.2 The spatial distribution of increases in urban food nitrogen footprints by Shenzhen City from 2010 to 2015

2.3 城市化對食物氮足跡的影響

隨著中國城市化不斷發展,人均收入的提高驅動著居民生活源活性氮排放的增加[28],而對城市居民食物氮消費的影響僅見于不同規模城市的案例研究[7- 10,29],涉及城市內部區域的研究尚缺。同時,人口密度是影響區域氮素消費的主要因素,氮素輸入隨著流域人口密度的增加而上升,但其具體影響程度在高人口密度地區有待于進一步考證[30]。鑒于目前深圳市域已完成居民城市化,本研究選取城市區域人口密度與人均國內生產總值(人均GDP)為體現人口城市化和經濟城市化的主要指標[31],采用線性回歸分析方法[30]探討城市化對深圳城市區域食物氮足跡增加的影響。

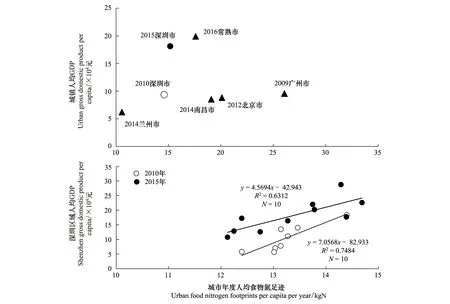

從城市尺度角度來看,近十年中國城市人均食物氮足跡與人均GDP并未呈現明顯的相關關系(圖3)。盡管深圳2010—2015年城市食物氮足跡總量增加,但其實現人均GDP翻一番的同時,人均食物氮足跡并沒有顯著提高,側面說明城市人口增加是深圳城市食物氮足跡增長的主要驅動力。對于更小的城市區域尺度而言,以深圳市為例,2010與2015兩年城市區域人均食物氮足跡都與對應人均GDP存在明顯相關關系(圖3),即隨著經濟城市化帶來的人均GDP提高,人均食物消費導致的氮足跡也越高。針對城市人口密度增加,采用指數的方法進行擬合發現,區級尺度城市人口密度增量與對應食物氮足跡增量呈一定的非線性相關關系,其能夠解釋66%的變異(圖4)。而在街道尺度上的分析卻沒有呈現同樣的相關關系,盡管樣本數遠遠大于前者(圖4),這說明了人口城市化發展與食物氮足跡變化不一定存在非線性相關關系,尤其是對于城市內部區域而言,這與前人研究表明中國城市化與食物氮足跡廣泛存在非線性關系的結論有所不一致[2]。

圖3 城市年度人均食物氮足跡與人均GDP相關分析Fig.3 Correlation analysis of urban food nitrogen footprints per capita and GDP per capita per year

圖4 2010—2015年食物氮足跡增量與城市人口密度增量相關分析Fig.4 Correlation analysis of increases in urban food nitrogen footprints and urban population densities from 2010 to 2015

隨著研究尺度縮小,城市食物氮足跡與人口城市化的關聯性越低,但與經濟城市化存在一定的關聯性。以往研究中,城市化率的提高(即城市人口占總人口比例越高)意味著個人食物氮足跡越高的城鎮居民人口增加,因其高氮葷食類食物消費遠高于農村居民[4,8],故城市總體食物氮足跡會隨之增加,一般情況下兩者會呈現一定的相關關系。然而,深入探討經濟城市化對居民食物消費的影響就不能局限于城鎮與農村居民食物消費的對比[32],對于城市化程度較高的城市而言,其食物氮足跡不再是受城鎮與鄉村居民人口數量改變而驅動,而更大程度上受不同類型的城鎮居民人口數量及其食物消費結構影響,這類城市較少存在城鎮與農村居民人口比例此消彼長的情況,其主要存在著市內城鎮居民身份的改變,以及移民遷入或市民遷出等不確定因素,而城市化率及城市人口密度等指標很難整體反映以上情況,但人均GDP等經濟指標可不受人口成分的影響,其可反映居民可支配收入水平進而指示不同類型城鎮居民的飲食傾向,高收入居民往往偏向高氮價高的食物消費[4,8,32],故人均GDP可作為反映人均食物氮足跡變化趨勢的主要指標之一,本文研究對象深圳市即為典型例子。在全國城市化快速發展的大背景下,這種情況將會逐漸普遍,尤其是在沿海人口流動頻繁的較發達城市區域。

3 討論

基于N-Calculator模型計算框架,本研究城市食物氮足跡估算考慮了城市固廢與污水處理因素,同時采用更小尺度的實地參數,估算結果與用傳統算法[8,11]的結果相比,即采用統計年鑒上的城市行政區年末人口數以及外國食物虛擬氮因子,且不考慮不同區域及不同類型城市居民食物消費的差異性,忽略城市廚余垃圾與污水處理過程,可以得出2010—2015年深圳市食物氮足跡由24.49萬t N a-1增至29.77萬t N a-1,增幅21.55%,無論是城市食物氮足跡的總量還是多年增幅量,都分別遠比本文估算結果大79.55%,95.73%和87.39%。本研究強調了城市生活垃圾與污水處理設施的氮污染物去除功能,其為導致以上兩種估算方法結果巨大差距的重要因素,從而可能導致本文估算結果比相關城市案例研究結果低。對于三廢處理設施較為完善的深圳市而言,這部分人工設施在城市生態系統中的“廢物分解”功能不容忽視,2010—2015年間其削減了約80%食物消費氮足跡,但在深圳城市食物氮足跡的構成中,食物消費氮足跡多年僅占總足跡約8%,其大幅削減對城市食物氮足跡的整體降低貢獻有限。在過去半個世紀,中國食物生產氮足跡增量及增速一直遠超食物消費氮足跡[6],故城市食物氮足跡的降低關鍵在于食物生產氮足跡的削減。

因深圳高度城市化及土地資源稀缺,其農業用地基本被完全占用為城市用地,只保留極少數畜禽養殖,居民食物消費所需農產品主要來源于市外陸續建立的農產品生產基地,故深圳居民食物消費導致的食物生產氮足跡便“外包于”這些食物原產地。以毗鄰城市惠州市為例,其承接了深圳市外大部分糧蔬肉類生產活動[33],2010—2015年間,惠州市農用化肥施用量及農業用電量分別劇增8.93%與3.99%[34],農業面源氮流失以及能耗氮氧化物排放加重當地環境氮污染風險。從粵港澳大灣區角度而言,深圳農產品消費力強,可引領區域食用農產品消費,但其農產品供給能力處于灣區城市末位[35],而擁有區位優勢及豐富土地資源的惠州市便成為深圳主要糧食供應地區的不二之選,隨著其農業結構調整和區域布局優化,漸漸成為繼肇慶市之后大灣區農產品供給優勢區域[35]。根據《粵港澳大灣區發展規劃綱要》[36]要求,惠州需打造成粵港澳大灣區綠色農產品生產供應基地,未來其大規模推進農產品輸出不可避免導致本區域面源污染壓力增大,同時可能會抑制本地區城市化進展(研究期間惠州人口城市化率由59%降至50%,農業人口增加比例遠高于城鎮人口),這不僅不利于大灣區農業面源污染聯合防控,也加深大灣區內部發展差距[36]。在中國城市化過程這種情況并不少見,如京津冀區域協同發展過程中,北京城市食物氮足跡大部分“外包于”扮演糧倉角色的河北省內各市,其食物生產氮足跡加重了食物原產地的氮污染風險,進而影響整體區域環境質量[37]。對于市內農用地稀缺的深圳市而言,其無法在城郊地區發展“近郊農業”[4]承擔部分城市食物生產氮足跡來減少食物原產地過重的氮包袱,故深圳城市食物生產氮足跡的削減主要在于食物生產供應地區如惠州市的化肥使用及糞肥回用效率的提高,其可基于“氮補償”機制跨市協助惠州市活性氮減排工作或專款財政支持惠州市發展現代農業[37],同時可承接和扶持惠州高新技術產業,基于各自優勢建立互聯互通的食物與科技供需格局,保障惠州通過科技革新和現代農業滿足城市經濟發展需求的同時有足夠資源針對面源污染防治,才能實質性促進深圳城市食物氮足跡的減少,進而達到大灣區內協調發展,協同減排的效果。

核算氮足跡為決策制定服務為氮足跡研究熱點[38]。因基于實地情況(如糧食生產地惠州等城市)的各類食物虛擬氮因子缺乏,本研究估算過程采用的是中國國家尺度的食物虛擬氮因子,不可避免給食物生產氮足跡估算結果帶來誤差。同時,鑒于深圳城市人口流動頻繁,相當大部分暫留及住宿不穩定的居民可能未納入人口普查,導致人口普查數據與現實城市生活消費人口數量仍有一定的差距,加之缺乏居民在外就餐數據相關統計數據,可能造成整體城市食物氮足跡的低估。但本研究首次將城市食物氮足跡分析尺度細化至城市內部行政區及街道區域尺度,并開展空間相關分析,揭示城市內部食物氮足跡變化的時空特征及其與城市化的關系,從城市管理角度能更為直觀地為政府食物源氮污染防治提供科學與合理的建議。

4 結論

(1)2010—2015年,深圳市常住戶籍居民人均食物氮足跡從14.63 kg N a-1增加至15.17 kg N a-1,高于非戶籍居民食物氮足跡13.09 kg N a-1,主要體現在瓜果、畜禽肉類、水產品等食物消費上。整體而言,2015年深圳市城市居民平均食物氮足跡為14.13 kg N a-1,處于理論合理范圍內,食物結構調整在降低個人食物氮足跡方面上仍具有很大潛力。

(2)深圳城市氮足跡呈增長趨勢,5年增幅11.50%,增幅最大為常住戶籍居民食物氮足跡,但目前深圳非戶籍居民的食物消費主導著城市食物氮足跡。深圳城市內部食物氮足跡呈高度空間異質性和空間聚集性,城市內各區域增長量差異明顯,新區增長量遠遠低于其他各區。街道尺度城市食物氮足跡增長熱點分布具有與區級尺度不一致的特征,其主要分布在城市的西部沿海,部分熱點區域增長數量級比肩區級尺度單位的增長量。城市內部區域食物氮足跡與人口城市化的關聯性不明顯,但與經濟城市化存在一定的關聯性。

(3)在外來移民落戶增加及居民高氮飲食傾向的雙重壓力下,城市食物氮足跡的降低關鍵在于城外食物生產源活性氮流失的減少。在技術、財政、管理和規劃整體層面上,開展城市區域間協同氮減排,同時注重城內食物氮足跡增長熱點集中區域的三廢處理設施升級及低氮飲食宣傳,這些措施將有助于深圳市低氮發展,貫徹粵港澳大灣區協同可持續發展路線,同時也能為同類型高密度城市氮污染防控提供參考。