《春秋》“鼷鼠食郊牛角”新解*

在《春秋》經文之中,有三處言及“鼷鼠食郊牛”。為便于討論,現將其文本迻錄如下:

《春秋》成公七年:“春,王正月,鼷鼠食郊牛角,改卜牛。鼷鼠又食其角,乃免牛。”

《春秋》定公十五年:“春,王正月,邾子來朝。鼷鼠食郊牛,牛死,改卜牛。”

《春秋》哀公元年:“春,王正月,公即位。……鼷鼠食郊牛,改卜牛。夏,四月辛巳,郊。”

與《春秋》定公十五年、哀公元年籠統而言“鼷鼠食郊牛”不同的是,《春秋》成公七年明確指出了鼷鼠所食郊牛的部位是“角”(“鼷鼠食郊牛角”),并且是一食再食(“鼷鼠又食其角”)。這是值得注意的現象。眾所周知,孔子“筆削”《春秋》①,秉持“春秋筆法”,灌注“微言大義”,可謂“一字之褒,寵逾華袞之贈。片言之貶,辱過巿朝之撻”(范寧《春秋穀梁傳序》)②。《春秋》一而再、再而三記錄“鼷鼠食郊牛”,恐怕并非等閑之筆,其中當有“微言大義”。不出所料,歷代注疏家、經學家多有闡釋“微言大義”者,是為“舊說”。在筆者看來,歷代“舊說”實不可信,故有“新解”之必要。進而言之,通過這一“個案”的考察,筆者覺得可以“見微知著”,故有“余論”之申說。

一、舊 說

《春秋》“三傳”之與《春秋》本經,相待而成、相輔而行③。《春秋》成公七年經文所錄“鼷鼠食郊牛角”,只有《穀梁傳》有傳文,而《左傳》和《公羊傳》均無傳文,但二傳的注疏家則有所闡釋。

先看《左傳》之注、疏。杜預注:“稱牛,未卜日。免,放也。免牛可也,不郊,非禮也。”[1]726注文的著力點在于名物和禮制,行文平實而客觀。值得注意的是,注文沒有解釋“牛角”,或許是因為“牛角”字義直白而無須解釋。與杜預注文如出一轍的是,孔穎達的疏文解釋了作為名物的“鼷鼠”和作為禮制的郊祀;而與杜預注文大為不同的是,孔穎達的疏文解釋了“牛角”,并且闡發了《春秋》“筆法”。孔穎達說:

“改卜牛”下重言“鼷鼠又食其角”,不重言“牛”者,何休云:“言角牛可知。后食牛者,未必故鼠,故重言鼠。”改卜被食角者,言“乃免牛”,則前食角者亦免之矣,從下“免”省文也。[1]726

孔穎達所解釋的《春秋》“筆法”,著眼點主要還是“敘事”,即《春秋》何以如此“寫作”,并沒有言及“鼷鼠食郊牛角”的“微言大義”(內容),或者說“鼷鼠食郊牛角”的“隱喻”之義。

再看《穀梁傳》的解釋。《穀梁傳》云:

七年,春,王正月,鼷鼠食郊牛角。不言日,急辭也,過有司也。郊牛日展觓角而知傷,展道盡矣,其所以備災之道不盡也。改卜牛,鼷鼠又食其角。又,有繼之辭也。其,緩辭也。曰亡乎人矣,非人之所能也,所以免有司之過也。[2]221

《穀梁傳》既有“敘事學”的解釋(如“急辭”“緩辭”等),也有“歷史學”的解釋(如“郊牛日展觓角”“備災之道”“有司之過”等)。這似乎沒有什么特異之處。需要注意的是,范寧在解釋“鼷鼠又食其角”時,揭示了其“隱喻”之義,“至此復食,乃知國無賢君,天災之爾,非有司之過也,故言其以赦之”[2]221。范寧的這一闡釋,后為唐人楊士勛所繼承,“至此郊牛復食,乃知國無賢君,非人所不能也。謂國無賢君之故,為上天之所災,非人力所能禁,所以免有司之過也”[2]221。

由“鼷鼠又食其角”這一“現象”,一下子跳躍到“乃知國無賢君”這一“結論”。在作為“他者”的西方人看來,這是“隱喻”,而在作為“我者”的中國人看來,這其實是“天經地義”的。因為“經學思維”統治、支配下的傳統中國,“經”是凌駕于“史”之上的。

往前追溯,《穀梁傳》注疏者范寧、楊士勛的“大義”闡發、“經學”路數,實際上早已見諸《公羊傳》注釋者何休及其前人京房。再往前追溯,其先驅者是董仲舒、劉向者流。何休云:

鼷鼠者,鼠中之微者。角生上指,逆之象。《易京房傳》曰:“祭天不慎,鼷鼠食郊牛角。”書“又食”者,重錄魯不覺寤,重有災也。不重言牛,獨重言鼠者,言角,牛可知;食牛者未必故鼠,故重言鼠。

言角在牲體之上,指于天,亦是上逆之象。[3]384

在何休看來,牛之“角”以及“角”之附生(“角在牲體之上”)、“角”之指向(“角生上指”),都具有“微言大義”“隱喻”之義。套用經學家的思維與話語,可謂“某者,某之象也”。惜乎京房、何休之語過于簡略,無緣得其細節。相對而言,董仲舒、劉向之語因詳載于班固《漢書》,故可一窺其詳。《漢書》卷二十七中之上《五行志第七中之上》:

成公七年“正月,鼷鼠食郊牛角;改卜牛,又食其角”。劉向以為近青祥,亦牛禍也,不敬而傋霿之所致也。昔周公制禮樂,成周道,故成王命魯郊祀天地,以尊周公。至成公時,三家始顓政,魯將從此衰。天愍周公之德,痛其將有敗亡之禍,故于郊祭而見戒云。鼠,小蟲,性盜竊;鼷,又其小者也。牛,大畜,祭天尊物也。角,兵象,在上,君威也。小小鼷鼠,食至尊之牛角,象季氏乃陪臣盜竊之人,將執國命以傷君威而害周公之祀也。改卜牛,鼷鼠又食其角,天重語之也。成公怠慢昏亂,遂君臣更執于晉。至于襄公,晉為溴梁之會,天下大夫皆奪君政。其后三家逐昭公,卒死于外,幾絕周公之祀。董仲舒以為鼷鼠食郊牛,皆養牲不謹也。京房《易傳》曰:“祭天不慎,厥妖鼷鼠嚙郊牛角。”[4]1372

董仲舒之說,又可參看《春秋繁露·順命》:“至于祭天不享,其卜不從,使其牛口傷,鼷鼠食其角。或言食牛,或言食而死,或食而生,或不食而自死,或改卜而牛死,或卜而食其角。過有深淺薄厚,而災有簡甚,不可不察也。”[5]563相對而言,董仲舒、京房闡釋的“微言大義”要簡略一些。董仲舒認為,“鼷鼠食郊牛”是因為“養牲不謹”;京房認為,“鼷鼠嚙郊牛角”是因為“祭天不慎”。而劉向對“微言大義”的闡釋,則非常詳細、非常系統,涵蓋了從“物”到“事”到“象”。劉向認為,“鼷鼠食郊牛角”所預示之“象”是陪臣執國命、傷君威、害法統(“象季氏乃陪臣盜竊之人,將執國命以傷君威而害周公之祀也”)。劉向甚而至于認為,魯成公七年的“鼷鼠食郊牛角”,所預示之“象”是“其后三家逐魯昭公、卒死于外”④。劉向的“經學思維”和“經學路數”,可以概括為以下兩個公式:“某物者,某之象也”,“某事者,象某之義也”。

漢、晉、唐人對“鼷鼠食郊牛角”所闡發的“微言大義”,后為元、明、清人所繼承而發揚。比如,宋人許翰接續劉向之說,認為“鼷鼠食郊牛角”“鼷鼠又食其角”,是“小害大,下賊上,食而又食,三桓子孫相繼之象也”[6]。宋人洪咨夔認為,“鼷鼠食郊牛角”預示著魯國國運不能長久,“鼷鼠食郊牛角,牛死。夫角之見食居上者,已失其為尊,況舉體皆食非一處,且至于死,是大為小所吞也。國命其能永乎?”[7]凡此種種,不一而足,但大致不出漢唐間經師之藩籬。

上面的梳理顯示:如何詮釋《春秋》成公七年的經文“鼷鼠食郊牛角”“鼷鼠又食其角”,歷代的注疏家、經學家們所恪守的是“經學家法”,所遵循的是“經學思維”;而所揭示的“隱喻”之義、預示之“象”,則由“獸”(鼷鼠、郊牛)而及“人”(魯君、三桓),由“近”(郊祭)而及“遠”(國運)。

在筆者看來,歷代注疏家、經學家對《春秋》成公七年經文“鼷鼠食郊牛角”“鼷鼠又食其角”的解釋與闡發,雖然“頭頭是道”,但實系“過度詮釋”,實屬“郢書燕說”。

二、新 解

歷代注疏家、經學家“舊說”之不可信,首先在于其有悖于“常理”(日常經驗),也有悖于“學理”(生物學規律),即與鼷鼠的生活習性不合。在古代文獻中,鼷鼠是一種體型很小、帶有螫毒、敢于食人、獸、畜而又能不被察覺的動物。許慎《說文解字·鼠部》:“鼷,小鼠也。”[8]206《爾雅·釋獸》李巡注:“鼱鼩鼠,一名鼷鼠。”孫炎注:“有螫毒者。”[1]726《爾雅·釋獸》郭璞注:“有螫毒者。”張華《博物志》卷九:“鼠之類最小者。食物當時不覺痛。世傳云亦食人項肥厚皮處,亦不覺。或名甘鼠。俗人諱此所嚙,衰病之征。”[10]106《玉篇·鼠部》:“鼷,小鼠也。螫毒,食人及鳥獸皆不痛,今之甘口鼠也。”[11]李時珍《本草綱目》引唐陳藏器曰:“鼷鼠極細,卒不可見。食人及牛馬等皮膚成瘡,至死不覺。”[12]2912

由此可知,鼷鼠身小如蟲而有螫毒,以啃噬人、牛、馬之皮膚為食,同時行毒,被食者不知其痛,故至患惡瘡而不知,嚴重者可致死亡。如此看來,《春秋》定公十五年說“鼷鼠食郊牛,牛死”,應該是“歷史事實”。楊伯峻說“此及明年云食郊牛,則食其膚與肉”[13]1589,其理解是可信的。

現代生物學的觀察與研究顯示:鼷鼠又叫小家鼠,或稱小鼠。鼷鼠是家、野兩棲的嚙齒類動物。鼷鼠頭體總長約6厘米-9厘米,在嚙齒類中是比較小的一種。毛呈灰黃色或褐色,有的呈棕黃色,依地區而異。尾細,較頭體的總和還長,尾尖有長而密的尾毛。嘴鼻尖銳⑤。百度百科說:鼷鼠棲居于住宅、倉庫、田野及山地,分布于中國各地。洞道短,食性雜,主食糧食和草籽。晝夜活動,不僅在住宅、倉庫等處咬壞家具、衣物,盜食食物、糧食,危害農作物,也傳染多種疾病,為主要害鼠之一。繁殖力強,幾乎一年四季均可生殖,年產3-8次,每胎4-8 仔⑥。兩相對照,古人和今人對鼷鼠的認識,其差別還是比較大的。在理解《春秋》經文之時,還是當以古人對鼷鼠的認識為準。

比對古代文獻和科學文獻,可以發現:鼷鼠之性,乃以皮膚為食,非以牛角為食;若以角為食,則人、馬皆無角,又何食焉;且鼷鼠甚小,不能啃食堅硬之牛角,亦不能行毒于牛角而令其生惡瘡。因此,筆者懷疑:“鼷鼠食郊牛角”之“角”,本當作“嘴”。也就是說,鼷鼠所食者非“牛角”,而是“牛嘴”。下面,筆者將從語文學(文字)、文獻學(內證)、歷史學(事例)三個角度對此予以論證。

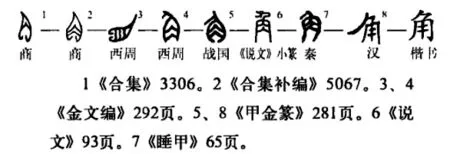

“角”是象形字,指的是動物頭頂或鼻前長出的骨狀突起物,前端較尖,用于攻擊或防衛。其初文像動物頭部的犄角形⑦(圖1)。《說文解字·角部》:“角,獸角也。象形,角與刀魚相似。凡角之屬皆從角。”[8]93引申之,凡外凸者皆可謂之“角”。比如,發髻凸起謂之“角”。《詩經·衛風·氓》:“總角之宴,言笑晏晏。”《禮記·內則》:“男角女羈。”再如,兩墻邊沿相接而有棱凸起謂之“角”。《易·晉》:“晉其角,維用伐邑。”唐李賀《莫愁曲》:“城角栽石榴。”復如,鳥嘴外凸謂之“角”,獸嘴外凸亦謂之“角”。北周庾信《哀江南賦》:“地平魚齒,地危獸角。”又如,人額骨為角部位亦謂之“角”。南朝梁劉峻《辯命論》:“龍犀日角。”近人章太炎更進一步從聲韻、訓詁角度揭示,“角”可孳乳為觸、、、、⑧。

圖1 “角”字形

按照這一思路推論,牛之嘴部(唇、吻、口)亦屬于外凸者,故“牛口”“牛嘴”亦可稱為“牛角”。

古無“嘴”字,借“角”為之。《詩經·召南·行露》:“誰謂雀無角,何以穿我屋。”“角”即鳥喙,而非獸角。宋人吳仁杰、明人何楷、清人俞樾、于鬯、薛蟄龍皆主此說,而聞一多更從語根、古字形、古諺、本系孳乳字、旁系孳乳字五方面證成之⑨。鳥喙者,鳥嘴也。《說文解字·口部》:“喙,口也。”[8]30鳥嘴稱“角”,獸嘴亦得稱“角”。

“角”后孳乳為“觜”,后累增為“嘴”。聞一多說:“角孳乳為觜,后世用為鳥觜專字。”聞說是。《說文解字·角部》:“觜,鴟舊頭上角觜也。一曰觜,觿也。從角,此聲。”[8]94段玉裁注:“角觜,萑下云‘毛角’是也。毛角,頭上毛有似角者也。觜猶,銳詞也。毛角銳,凡羽族之咮銳,故鳥咮曰觜。俗語因之,凡口皆曰觜。”[14]186徐灝云:“觜之本義為角之銳者,因之為毛角之稱,又為鳥咮也。凡物隅而銳者謂之觜觿。”《文選·潘岳〈射雉賦〉》:“裂膆破觜。”李善注:“觜,喙也。”《集韻·紙韻》:“嘴,本作觜。”按:“嘴”是后起的累增字⑩。

至此,我們基本上可以推斷:《春秋》成公七年所說“鼷鼠食郊牛角”“鼷鼠又食其角”,即鼷鼠食郊牛嘴邊之皮膚以至潰爛成瘡,故不可用于祭祀而改卜之,此與《春秋》宣公三年“郊牛之口傷,改卜牛”同義。因“角”字后世棄用口、嘴之義,故先儒皆誤以為獸角之“角”也。

由此,我們可以反觀《春秋》宣公三年所說“郊牛之口傷,改卜牛。牛死,乃不郊”。經文雖未明言“牛口”為何物所傷,“改卜”之“牛”又因何而死,但結合《春秋》成公七年、定公十五年、哀公元年“鼷鼠食郊牛角”“鼷鼠食郊牛”之例,似可推測:此處之“牛口”亦當為鼷鼠所傷,而“改卜”之牛亦被鼷鼠啃噬而死。

類似《春秋》所記“鼷鼠食郊牛”之事,亦有見于后世典籍者。比如,宋人洪邁《夷堅志戊》卷七“鼷鼠蟻虎”條即記錄了一則親眼所見之事:

鼷鼠為郊牛孽,書于《春秋》。后來書傳,鮮或紀載。而十(千)年以來,吾鄉忽有之。姓(姪)孫份家,一黃牯在欄,不食水草,但定立不動。往視之,皮肉多剜缺成竅。見兩鼠與常異,其形絕小,騰躍左右,距牛被嚙嚼,驅之不去,搏之不得。乃徙于他處,鼠復來。凡三徙避之,皆不免,竟死。兩角已穿空,肉亦垂盡,僅存軀干爾。方牛遭害時,似不覺痛,唯極癢。[15]

《夷堅志戊》所說鼷鼠及其食牛,與上文所述極其相似。比如,鼷鼠體型“絕小”,與一般家鼠、田鼠等大不相同(“兩鼠與常異”);因鼷鼠有螫毒,故牛雖被啃噬而未察覺,以致“牛遭害時,似不覺痛,唯極癢”;鼷鼠所食牯牛部位,主要是皮下肌肉(“皮肉多剜缺成竅”“肉亦垂盡”),以致“僅存軀干爾”。該條材料不利于本文的地方是,鼷鼠不但食牯牛之皮下肌肉,而且似乎還要食牯牛之角(“兩角已穿空”)。筆者認為,這應該是洪邁的錯覺所致。因牛角本中空,不存在被鼷鼠啃噬而致中空之事。換句話說,牛角根部之皮肉因被啃噬,致使牛角脫落在地;而洪邁于此不察,誤以為鼷鼠啃噬牛角。

總之,經由上文的綜合論證,筆者以為我們的“新解”是站得住腳的。

三、余 論

古中國有“七科”之學、“四部”之學,而不管是“七科”之學抑或“四部”之學,“經”和“經學”都是榜上有名,而且都是位居榜首;因此,古中國有濃郁的“尊經意識”、強烈的“尊經思想”,而行文與行事則必須“征圣”“宗經”。誠如南朝梁劉勰所說,“三極彝訓,其書曰經。經也者,恒久之至道,不刊之鴻教也”[16]110,“圣哲彝訓曰經,述經敘理曰論”[16]264,“是以論文必征于圣,窺圣必宗于經”[16]107-108。近人李源澄說,經學是中國人的“最高憲章”,“可以說,中國人一切標準皆建筑在經學上”[17]321。

另一方面,古人也認識到:《春秋》雖然為“經”,但實則出自“史”;《春秋》雖然由“經”而“史”,但不能掩蓋“經史有別”這一基本事實。誠如宋人劉敞所說:“故《春秋》一也,魯人記之,則為史;仲尼修之,則為經。經出于史,而史非經也。史可以為經,而經非史也。譬如攻石取玉,玉之產于石,必也,而石不可謂之玉;披沙取金,金之產于沙,必也,而沙不可謂之金。魯國之史,賢人之記,沙之與石也;《春秋》之法,仲尼之筆,金之與玉也。金玉必待揀擇追琢而后見,《春秋》亦待筆削改易而后成也。謂《春秋》之文皆舊史所記,無用仲尼者,是謂金玉不待揀擇追琢而得,非其類矣。”[18]

清代中期以后,章學誠提出“六經皆史”說,認為“古人未嘗離事而言理,六經皆先王之政典也”[19]1。章學誠“六經皆史”說打破了“尊孔”“尊經”的獨斷論迷霧,有助于學人心平氣和地閱讀、客觀公正地解讀“經書”。

通過本文的“個案分析”,在很大程度昭示了乾嘉學派古典學研究路數的可靠性與可取性。茲引清人王引之、張之洞和近人陳寅恪之說為據,王引之說:“……至于經典古字,聲近而通,則有不限于無字之假借者,往往本字見存,而古本則不用本字,而用同聲之字。學者改本字讀之,則怡然理順;依借字解之,則以文害辭。”[20]756這是廣大學人耳熟能詳的話語,也是諸多學者恪守的信條。

而張之洞由小學入經學、由經學入史學的古訓,依然縈繞耳際:

由小學入經學者,其經學可信;由經學入史學者,其史學可信;由經學、史學入理學者,其理學可信;以經學、史學兼詞章者,其詞章有用;以經學、史學兼經濟者,其經濟成就遠大。[11]

不通小學,其解經皆燕說也;不通經學,其讀史不能讀表志也;不通經史,其詞章之訓詁多不安,事實多不審,雖富于詞,必儉于理。故凡為士,必知經學、小學。……要其終也,歸于有用。天下人材出于學,學不得不先求諸經。[21]354

博學鴻儒、國學大師章太炎的教導,可謂至理名言:“非研精小學,則古籍無以理解,郢書燕說,其咎多矣。”[22]68

趙元任先生在回憶文章中寫道:

第二年到了清華,四個研究教授當中除了梁任公注意政治方面一點,其他王靜安、寅恪跟我都喜歡搞音韻訓詁之類問題。寅恪總說你不把基本的材料弄清楚了,就急著要論微言大義,所得的結論還是不可靠的。[12]

史學大師陳寅恪先生關于文字訓詁、微言大義的教導,可謂語重心長。

注釋

①參見司馬遷《史記·孔子世家》:“(孔子)至于為《春秋》,筆則筆,削則削,子夏之徒不能贊一辭。弟子受《春秋》,孔子曰:‘后世知丘者以《春秋》,而罪丘者亦以《春秋》。’”②《幼學瓊林·文事》說“榮于華袞,乃《春秋》一字之褒;嚴于斧鉞,乃《春秋》一字之貶”,明顯因襲自范寧序文。③桓譚說:“《左氏傳》于《經》,猶衣之表里,相待而成。經而無傳,使圣人閉門思之,十年不能知也。”(《新論·正經》)④參見劉知幾《史通》卷十九《漢書五行志雜駁》:“七年鼷鼠食郊牛角,劉向以其后三家逐魯昭公、卒死于外之象。”⑤參見孫桂芳:《關于鼷鼠》,《生物學通報》1957年第12期。⑥參見百度百科,https://baike.baidu.com/item/% E9% BC% B7% E9% BC% A0/5428278?fr=aladdin。⑦參見李學勤主編:《字源》,天津古籍出版社、遼寧人民出版社2012年版,第385頁。⑧參見章太炎:《文始六 侯東類》,《章太炎全集》(七),上海人民出版社1999年版,第318頁。⑨參見聞一多:《古典新義》,商務印書館2011年版,第70-72頁。⑩參見王力:《同源字典》,中華書局2014年版,第112-113頁。[11]參見張之洞著,范希曾補正:《書目答問補正》附二《國朝著述諸家姓名略總目》,上海古籍出版社2001年版,第258頁。說明:所引文字系筆者重新標點。[12]參見楊步偉,趙元任:《憶寅恪》,《清華校友通訊》(臺北),新32期,1970年4月。轉引自蔣天樞:《陳寅恪先生編年事輯》(增訂本),上海古籍出版社1997年版,第62頁。