生產建設類項目的生態環境損害鑒定評估案例分析

史東梅,郭宏忠,蔣光毅,顧再柯,彭旭東,葉 青

(1.西南大學 資源環境學院,重慶 400715; 2.重慶市水利局,重慶 401147;3.重慶市水土保持生態環境監測總站,重慶 401147; 4.貴州省水土保持監測站,貴州 貴陽 550002;5.貴州大學 林學院,貴州 貴陽 550025)

根據“中國水土流失與生態安全綜合科學考察”調查結果,“十五”期間我國各類生產建設項目共有76 810個,其數量較多的有城鎮建設項目、公路項目、水利水電類項目、露天礦項目[1]。生產建設項目劃分為建設類和建設生產類兩個類別,建設類項目(公路、鐵路、機場、港口碼頭、水利工程、電力工程)的水土流失主要發生在建設期,建設生產類項目(礦產和石油天然氣開采及冶煉、建材、火力發電等)水土流失發生在建設期和生產運行期[2]。生產建設項目水土流失具有面小量大、流失地塊零散、突發性、災難性及防治艱巨性的特征[3]。生產建設項目水土流失是典型的現代人為加速水土流失,其侵蝕動力包括兩類,一類是各種人為活動造成土壤、母質及基巖的破壞、搬運和沉積過程,另一類為原生侵蝕動力如水力、風力、凍融作用引起的破壞、搬運和沉積過程,生產建設項目水土流失具有人為活動對原生侵蝕動力條件的疊加作用。同時各種生產建設項目的人為活動,也造成了諸如工程堆積體、擾動地表、開挖坡面和硬化道路等不同的擾動地貌單元,為生產建設項目水土流失和水土保持對象。作者通過辨析生產建設項目水土流失危害與生態環境損害內涵關聯性,分析了房地產和礦山開采兩個生態環境損害案例,初步厘清了生產建設項目生態環境損害鑒定的關鍵要素及損害價值評估方法,可為生產建設類項目生態環境損害鑒定評估和生態環境損害賠償制度構建提供技術支撐。

1 生產建設類項目的生態環境損害內涵解析

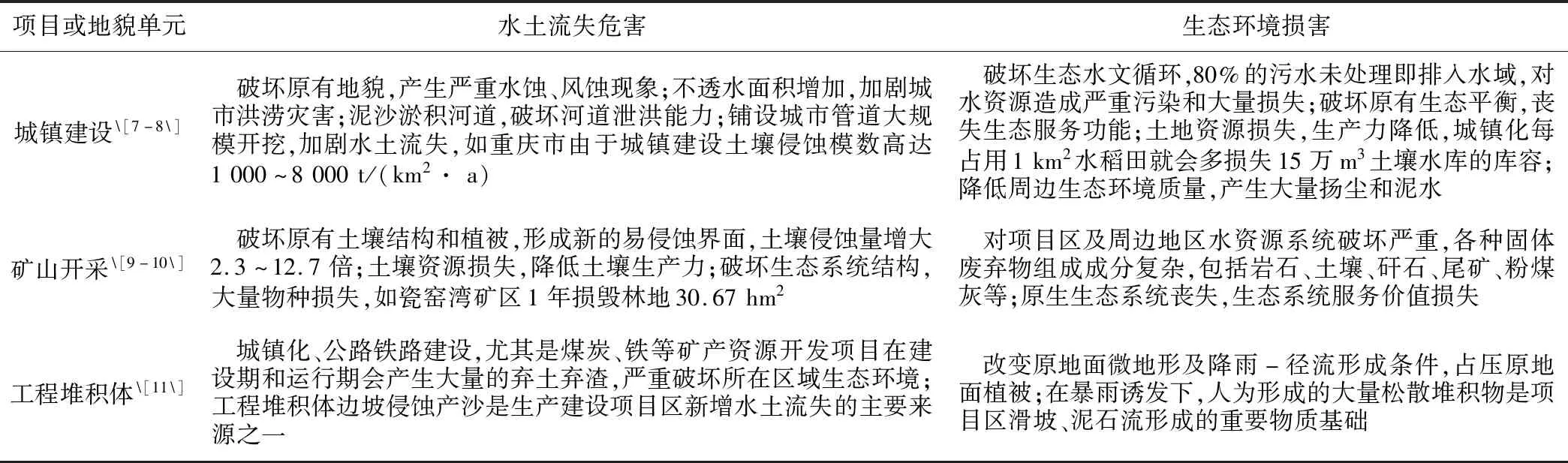

生態環境損害是指因污染環境、破壞生態造成的大氣、地表水、地下水、土壤等環境要素和植物、動物、微生物等生物要素的不利改變及上述要素構成的生態系統功能退化[4]。水土流失生態損害是生態環境損害的重要內容之一,應以水土保持功能作為判別的基礎和條件[5];生產建設項目水土流失危害評價可從對主體工程、居民、水域和周邊生態系統的影響4個方面進行[6]。生產建設項目水土流失以人類生產建設活動為主要外營力,其危害主要體現在對項目區及周邊地區的水土資源、生態服務功能、人居環境質量影響,以及人為滑坡、泥石流等,各種水土流失危害與生態環境損害關聯性分析見表1。

表1 水土流失危害與生態環境損害的關聯性分析

綜合以上對城鎮建設、礦山開采(煤礦等)等生產建設項目水土流失危害的分析可見,生產建設類項目的生態環境損害主要表現在:①破壞土壤和土地資源、降低生產力。生產建設項目會占用部分土地資源,改變土地用途,使土地喪失原有生產能力和生態服務功能。②改變和破壞水循環和水資源量。水電工程、礦業開采、城鎮建設等生產建設項目都對水資源造成改變或嚴重破壞,影響水資源的再分配和利用方式。③破壞林草植被結構和覆蓋度,加劇水土流失程度。破壞了原有林草地的結構、覆蓋度和分布格局,使得原有植被失去利用價值和防護功能,強化了水土流失形成條件和發生強度。④破壞原有生態系統平衡,引發項目區及周邊區域生態環境惡化。生產建設項目普遍會導致生態系統功能退化,喪失原有生態系統服務功能,尤其在強降雨誘發作用下,在水蝕區應重點關注人為因素引起的崩塌、滑坡、泥石流危害分析及危險性評估。

由生態環境損害概念[4]出發,水土保持領域的水土資源損害是指因環境污染或生態破壞行為直接或間接地導致水土資源的物理、化學或生物特性的可觀察或可測量的不利改變,以及提供生態系統服務能力的破壞或損傷[12]。從學科分類和行業管理角度,生產建設類項目生態環境損害鑒定應為各種生態破壞行為的因果關系鑒定和價值評估;由于各種生產建設項目占地類型復雜、產生大量開挖土石方和形態各異的工程堆積體,并發生在不同土壤侵蝕類型區和水土保持功能區,因此生態環境損害價值量化指標的選取及價值評估方法的確定成了生產建設項目生態環境損害鑒定的關鍵環節。生產建設類項目生態環境損害應該對人為水土流失影響因子進行系統性分析,采用專家打分法和信息統計法等方法確定主導因子,并通過對專家討論擬定的指標體系根據實際情況進行改進和完善,最終建立一套科學的生態環境損害評價指標體系及參數標準。生態環境損害鑒定評估的關鍵環節在于損害事實的確認調查、明確因果關系,根據實際損害類型和形式進行損害價值量化。

2 生產建設類項目的生態環境損害案例

2.1 房地產項目生態環境損害分析

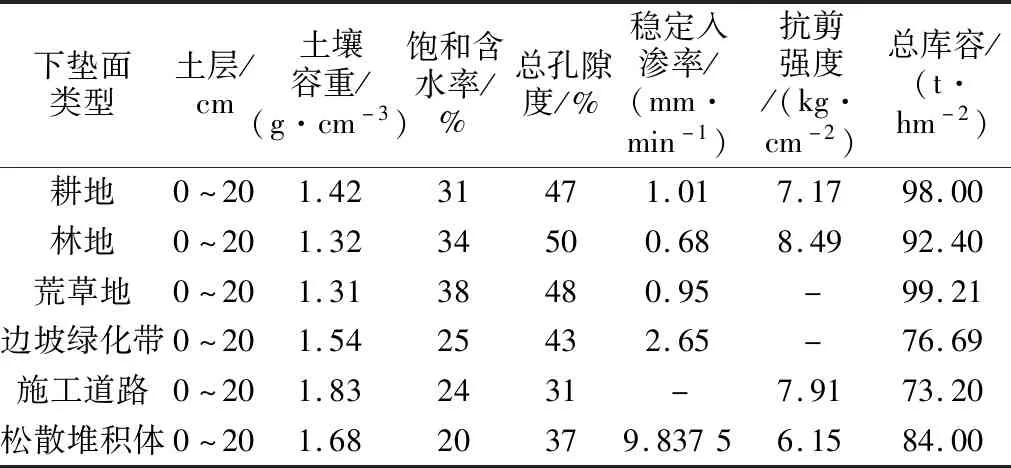

重慶市某房地產項目用地面積32 580 m2,工期為2.5年。房地產項目在建設過程中會形成大量的不透水面積,改變項目區及周邊區域自然條件下水文循環和生態平衡,對生態環境造成破壞和損害;房地產活動中大量開挖土石方,原生植被和土壤結構被破壞,也對土地資源造成損害;施工道路由于來往車輛機械碾壓,0~20 cm表層土壤下即為母巖,水分入滲過程受阻;此外,施工粉塵及噪音也降低了周圍人居環境質量。由表2可知,與周邊耕地、林地、荒草地相比,施工道路土壤容重增加28.9%、38.6%、39.7%,施工道路的土壤飽和含水率、土壤總孔隙度及土壤總庫容都大幅下降。而松散堆積體土壤容重較耕地、林地、荒草地分別增加18.3%、27.3%、28.2%,且松散堆積體土壤抗剪強度下降明顯,雖然穩定入滲率增加,但原有土體結構被破壞,水分蓄持能力下降,總庫容較耕地、林地、荒草地分別下降了14.3%、9.1%、15.3%。而邊坡綠化帶與耕地、林地、荒草地相比,土壤容重、穩定入滲率增大,飽和含水量、土壤總庫容降低。項目區未對表土資源做到應剝盡剝,造成了大量表土資源損失,不能達到《生產建設項目水土流失防治標準》(GB/T 50434—2018)防治標準4.0.2中表土保護率要求。

表2 項目區土壤與周邊林地、耕地土壤物理性質對比

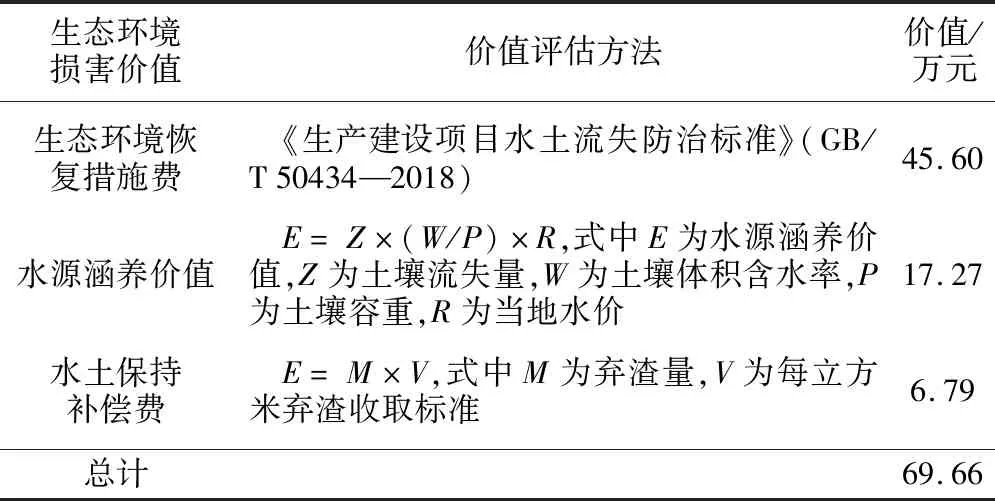

房地產項目破壞的生態環境兼具水土資源和生態系統服務特征。根據《生態環境損害鑒定評估技術指南 總綱》,生態環境損害價值評估主要依據將破壞的生態環境恢復至基線所需要的生態環境恢復措施費用,及由損害開始至恢復期的生態系統服務功能損害費,因此優先選擇資源等值分析方法和服務等值分析方法。根據我國水土保持生態服務功能分類及計算方法[13],對房地產開發所造成的經濟損失和生態環境損害價值進行估算,結合房地產生態環境損害的特點,其生態環境損害價值評估包括生態環境恢復措施費、水源涵養價值、水土保持補償費三項,其中生態環境恢復措施費根據《生產建設項目水土流失防治標準》(GB/T 50434—2018)中西南紫色土區水土流失防治指標值(一級標準)評估,水源涵養價值采用影子工程法進行評估,水土保持補償費通過各地區水土保持補償費征收標準進行評估,詳見表3。

表3 生態環境損害價值評估

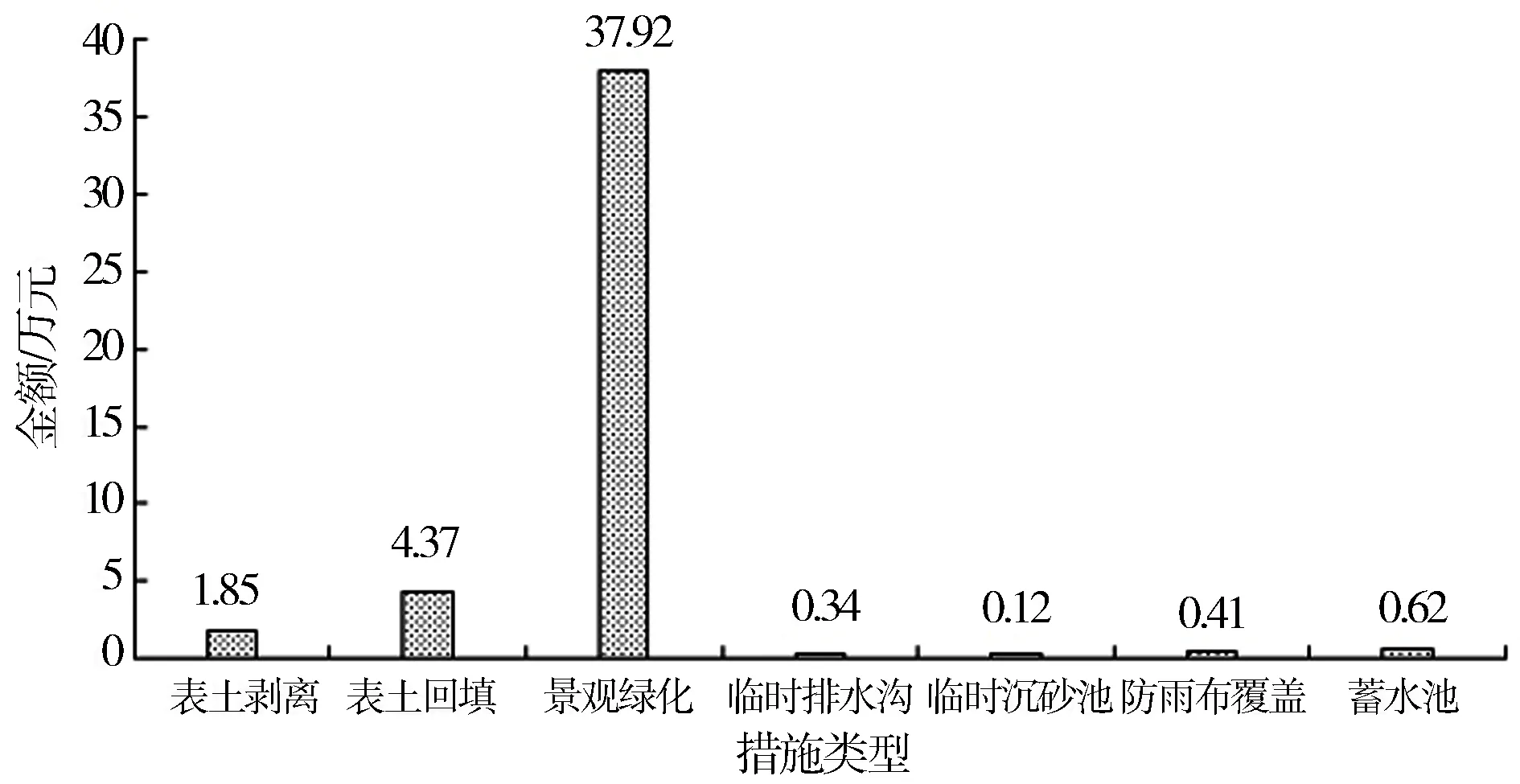

房地產項目區生態系統服務功能保持對于區域生態環境質量維持具有重要作用,因此在建設期內,對開挖坡面、松散堆積物、剝離表土要及時布置臨時性植物措施和工程措施(圖1),建立臨時性排水管網,盡可能減少對項目區土壤資源、水資源的生態破壞范圍和程度。本案例可借鑒意義有:一是房地產項目造成的生態環境損害以土壤結構破壞、徑流量變化和項目區水土保持生態服務功能下降等生態破壞為主;二是生態環境恢復措施與生產建設項目水土保持措施有一定重復度;三是剝離表土,對有效恢復土壤生境、快速恢復項目區植被覆蓋度及生態效應發揮作用極大,應采取臨時性保護措施保護表土的土壤結構和養分含量等。

圖1 生態環境恢復措施費

2.2 尾礦庫水毀災害的生態環境損害案例

尾礦庫是礦山開采項目區的高風險水土流失地貌單元,在降雨誘發作用下也是重大滑坡、泥石流的危險源;尾礦中往往也存在復雜的污染物質。尾礦庫災害可對項目區和周邊地區生態環境造成嚴重破壞,尾礦庫有毒物質對周邊居民健康安全存在巨大威脅,因此對各類尾礦庫災害造成的生態環境損害都應進行實時監測評估,編制合理生態環境修復方案,將生態環境損害所帶來的不利影響降到最低。

湖南某錫礦在多日強降雨天氣后,尾礦庫排水豎井上部坍塌、尾礦庫內積水及部分尾礦經排水涵洞下泄,造成楊家河部分河堤被洪水沖塌,沿岸91.8 hm2農田菜地、林地和荒地被洪水淹沒,部分居民飲水安全受到威脅,下游部分重金屬治理工程被沖毀,楊家河和武水河砷濃度超標。本次尾礦庫水毀災害事件造成區域水環境被污染,土地資源、植被資源被破壞,原有的生態環境治理措施被摧毀,破壞人居生態環境,周邊地區也遭受巨大損失。當地政府通過專業鑒定機構對損失賠償和修復工作進行評估,多次與賠償義務人、涉案企業磋商,最終確定賠償金總額為1 568.7萬元。

本案例的典型意義在于:一是在應急處理后能夠及時開展生態環境損害調查,保證了生態環境損害鑒定數據的可靠性與時效性;二是通過第三方機構編制修復方案,確定了河道生態修復、土壤修復和飲用水源修復共3個生態修復工程,力爭生態修復程度達到最佳效果;三是采取了生態環境部門進行統一監督、具體區縣負責的方式,修復資金由賠償主體直接撥付到相關區縣的專用賬戶,確保了專款專用。

3 結 語

(1)房地產和礦山開采類生產建設項目造成的生態環境損害以項目區土壤結構破壞、徑流量變化和水土保持生態服務功能下降等生態破壞為主,房地產項目以地表徑流產匯流路徑改變為特征,礦山開采項目除生態破壞外,還需關注尾礦庫可能引發的污染風險。

(2)生態環境損害價值評估以損害實物量化為基礎,常用方法有直接市場價值法、揭示偏好法、陳述偏好法、效益轉移法。通過對比生態環境質量狀況與基線差距,以確定生態環境損害范圍、程度和數量并比選生態環境恢復方案,生態環境恢復措施與生產建設項目水土保持措施有一定重復度。

(3)建立生產建設項目水土流失生態環境損害評估技術規范。以水土流失生態破壞定量分析為切入點,以生產建設項目水土流失危害長期定位監測數據確定參數標準,建立生態環境損害分類評估方法,落實生態環境損害責任主體,推動生產建設項目生態環境損害評估及賠償制度建立。