白水水庫工程溢流壩段底流消能試驗研究

邢建營,杜嘉宇,王均星,李 雙,

(1.黃河勘測規劃設計研究院有限公司,鄭州 450003;2. 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司,昆明 650051;3.武漢大學 水資源與水電工程科學國家重點實驗室,武漢 430072)

0 引 言

在水利水電樞紐工程中,泄水建筑物是宣泄上游超過調蓄或承受能力的洪水以及泄放存水的水工建筑物,是保障水庫安全和充分發揮工程效益的關鍵[1],其造價大約占總工程造價的40%~50%,故合理選擇泄水建筑物及消能工型式,是關系到整個水利水電樞紐工程安全性與經濟性的重要因素。

關于泄水建筑物和消能工體型對相關水力特性的影響,國內學者做了大量研究,取得了可觀的成果。陸楊等[2]提出一種加設防挑蓋板的T形墩消力池,在原方案基礎上對T形墩支腿長度、墩形進行優化,提高了消能效率。馮亦佳等[3]發現布置T形墩且適當加高尾坎的方案能有效提高消力池消能率。王智娟等[4]對跌坎式底流消力池進行了分析研究,比較了跌坎高度、消力池深度等對跌坎式底流消力池水流結構的影響,優選了水力特征量相對較好的跌坎式消力池結構布置型式。

白水水庫工程采用溢流表孔堰作為泄水建筑物,經水工模型試驗驗證,原設計消力池長度較小,消力池內水流流態差,不能滿足正常運行要求,但下游受河道平直段較短及施工圍堰、導流隧洞布置等因素影響,無法加長消力池,故擬采用在消力池內設置輔助消能工的方式來改善消力池消能效果。

本文針對白水水庫溢流壩底流消力池原設計方案和跌坎+傳統T形墩聯合消能、跌坎+改良T形墩聯合消能兩種優化方案進行了水工模型試驗,對比分析了3種特征工況下的流態、流速和消能率,為實際工程的設計優化提供了參考。

1 工程概況

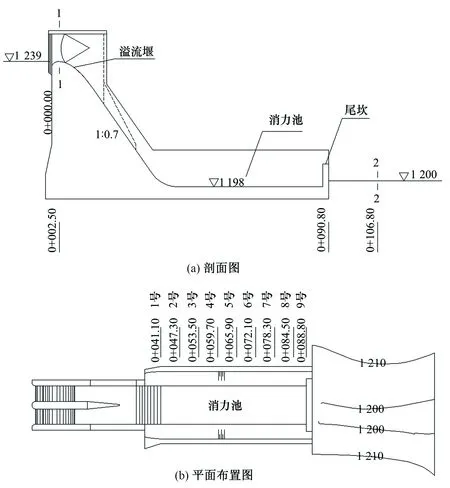

白水水庫位于北盤江右岸一級支流西泌河的上游段白水河上,正常蓄水位1 246.40 m,總庫容1 353 萬m3,多年平均總供水量為1 351.9 萬m3。大壩為碾壓混凝土重力壩,主要水工建筑物由擋水壩段、溢流壩段和引水壩段組成,壩頂高程1 248.00 m,壩頂長190 m,壩頂寬度5 m,最低建基面高程為1 198.00 m,最大壩高50.0 m。堰面下接貼坡式消力池,消力池規模為53.0×12.5 m(長×寬),底板高程為1 198.00 m,兩側邊墻坡度為1:0.4,消力池末端布置垂直高為7.5 m,寬為2 m的尾坎。白水水庫溢流壩為中水頭泄水建筑物,采用底流消力池消能,臨底流速大,消能防沖問題突出。下游河道平直段較短,消力池后布置有導流隧洞出口,且施工圍堰靠近消力池,無法加長消力池以滿足設計要求。溢流壩平面布置圖和剖面圖見圖1。

圖1 溢流壩平面布置圖和剖面圖(單位:m)Fig.1 Layout and profile of the overflow dam

2 傳統設計方案

2.1 模型設計

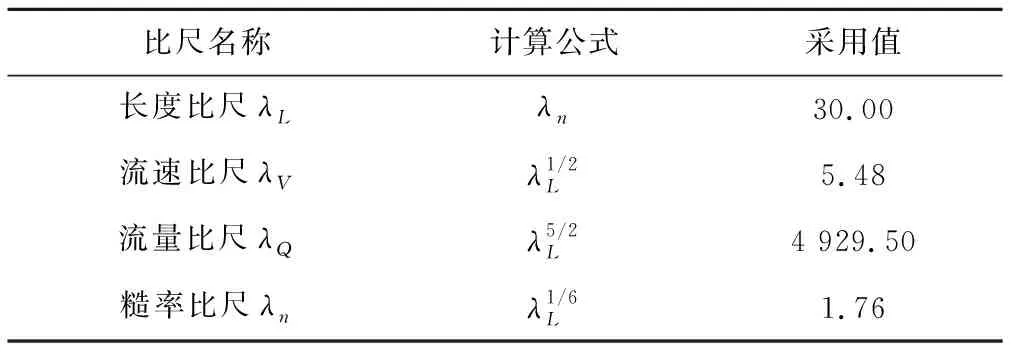

模型采用比尺為1∶30的水工整體正態模型,按重力相似準則[5]設計,參數比尺見表1。

表1 模型比尺Tab.1 Model scales

為保證來流及下游出流與原型的相似性,上游模擬范圍為壩軸線上游100 m處,下游模擬范圍為壩軸線下游140 m處。模型上游庫區和下游河道采用斷面板法制作,水泥砂漿抹面。溢流壩采用有機玻璃制作,消力池采用混凝土制作,水泥砂漿抹面。

本文分別對消能防沖、設計和校核3個特征工況進行了試驗研究(消能防沖工況為閘門局開控泄),消能防沖工況為常遇工況,該工況下水力特性對工程正常運行有重要意義,設計和校核工況為大流量工況,關系著工程的安全與穩定問題。試驗工況如表2所示。

表2 試驗工況Tab.2 Test conditions

本文重點研究溢流壩段底流消力池消能防沖問題,為方便試驗數據測量及分析,從溢流壩段溢流面底部開始,在消力池段布置9個測量斷面(見圖1)。

2.2 流 態

3個特征工況下,下泄水流在消力池內均形成淹沒水躍,水躍躍前基本處于同一斷面。消能防沖工況下,由于消力池為梯形消力池,水流進入消力池后出現側向回流,在距尾坎3 m左右,主流開始上揚,產生明顯的橫軸旋滾,旋滾產生的回流涌向上游與消力池前部水躍銜接,部分主流形成較大的涌浪,涌向消力池兩側的1 210 m高程平臺。由于尾坎處水面壅高較大,水流在尾坎后形成跌水,沖刷下游河道,并在尾坎下游壩下0+090.80 m至壩下0+121.80 m斷面之間(尾坎下游0~31 m)間出現二次水躍。設計洪水工況和校核洪水工況下,水流在消力池尾部產生的涌浪較消能防沖工況更高,水流紊動更為劇烈,消力池內流態紊亂,出池流速仍保持較大值,二次水躍現象明顯。原方案消能防沖工況消力池流態見圖2。

2.3 消力池內流速分布

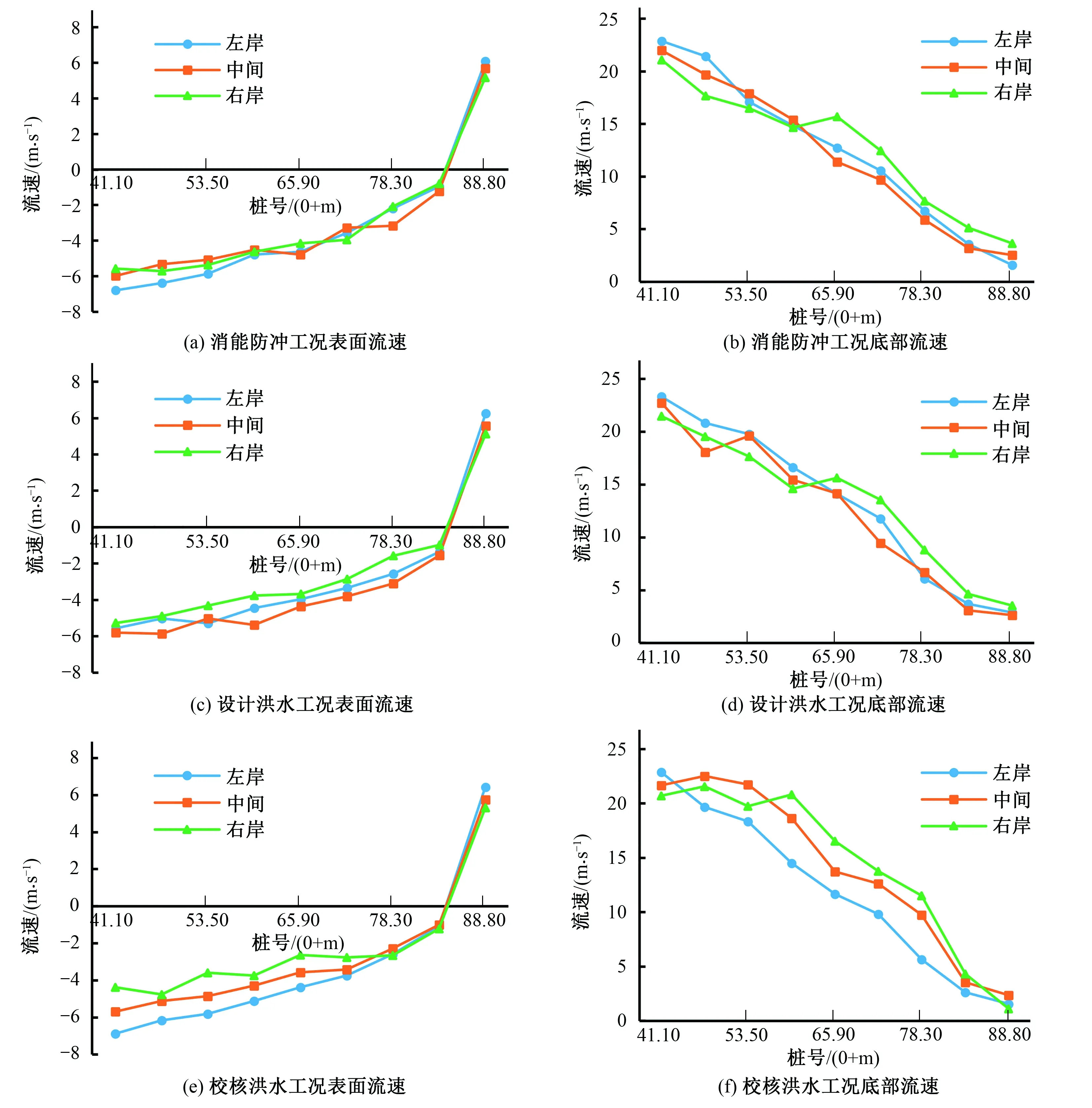

流速是衡量水體動能的重要指標,對溢流壩消力池流速進行量測,在消力池內的9個測量斷面分別測量左岸、中間和右岸的表面和底部流速。

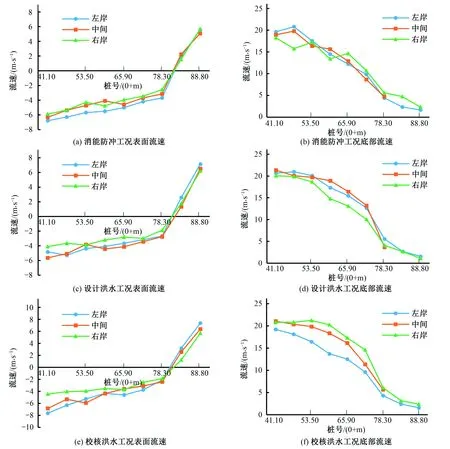

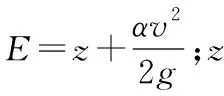

消能防沖工況下,對于表面流速,消力池內前8個斷面表現為明顯回流,流速大小為負值,9號斷面(0+088.80 m)表面流速為正方向,消力池內表面流速表現為先減小再增大為正值。2號斷面(0+047.30 m)流速最大,為6~7 m/s,8號斷面(0+084.50 m)流速最小,消力池尾部流速呈快速上升趨勢,出池流速在5~7 m/s。橫向上左岸流速相對較大,右岸和中間流速變化比較平穩。對于底部流速,在消力池內流速逐漸下降,在消力池尾部受尾坎阻擋影響,流速下降幅度較大。橫向上流速差距不大,消力池后半段右岸底部流速較左岸和中間流速大。出池底部流速較小,保持在2~3.5 m/s左右。

設計工況下,對于表面流速,流速變化趨勢與消能防沖工況一致,1~8號斷面(0+041.10 m~0+084.50 m)表現為回流,9號斷面(0+088.80 m)表面流速為正方向,中間和左岸流速較右岸流速大,2號斷面(0+047.30 m)流速最大。對于底部流速,橫向上左岸、中間和右岸流速下降速度一致,在消力池尾部流速下降幅度增大。消力池尾部表面流速在5~6 m/s,而其底部流速保持在2~3 m/s,說明出池水流能量主要集中在表層。

校核工況下,對于表面流速,流速變化趨勢與消能防沖工況和設計工況一致,1~8號斷面表現為回流,9號斷面(0+088.80 m)表面流速變為正值,左岸流速較中間和右岸流速大,2號斷面(0+047.30 m)流速最大,為4.5~7 m/s,消力池尾部流速上升較快,出池流速為5.7 m/s左右。對于底部流速,橫向上左岸底部流速較中間和右岸流速小,流速下降趨勢基本一致,在消力池尾部受尾坎阻擋影響,流速降幅較大。消力池最大流速在1號斷面(0+041.10 m)附近,為20~23 m/s,最小流速在9號斷面(0+088.80 m)附近,大小為1.5 m/s。

圖3 原設計方案各工況消力池表面、底部流速分布(負值表示回流流速)Fig.3 The bottom and surface velocity distribution of original program(negative means reflux velocity)

原設計方案中各試驗工況下消力池中均發生了強烈的水躍現象,消力池中流態紊亂,并有部分水流形成涌浪躍起至消力池兩側1 210 m高程平臺,由于尾坎處水面壅高較大,水流在出池后形成二次水躍,會嚴重沖刷下游河道,對本樞紐工程結構的安全性產生不良影響。

3 跌坎+T形墩

3.1 體型設計

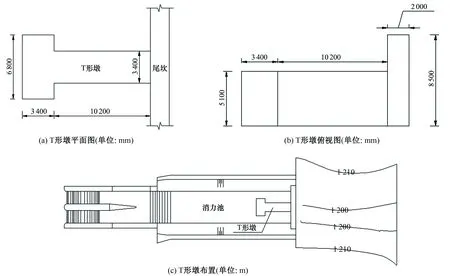

堰面下游選用水平跌坎(坎高2.0 m)過渡至消力池,消力池底板高程降為1 196 m,消力池末端尾坎降低1 m,高8.5 m。

T形墩的作用是阻流和分流,并使側流形成渦流,以增大池內漩滾水體體積,形成穩定的強迫水躍,并使消力池末端流速分布均勻形成二次水躍提高消力池消能率[6]。傳統T形墩結構尺寸選用前墩厚∶前墩高∶前墩寬∶尾坎高∶支腿長=2∶3∶4∶5∶6,在特定的工程設計中,只要選定合理的比例系數k,就可以方便地確定T形墩各部尺寸,在本工程中,根據尾坎高8.5 m,確定k值為1.7,據傳統T形墩的尺寸要求,僅能設計一個T形墩,如圖4所示。

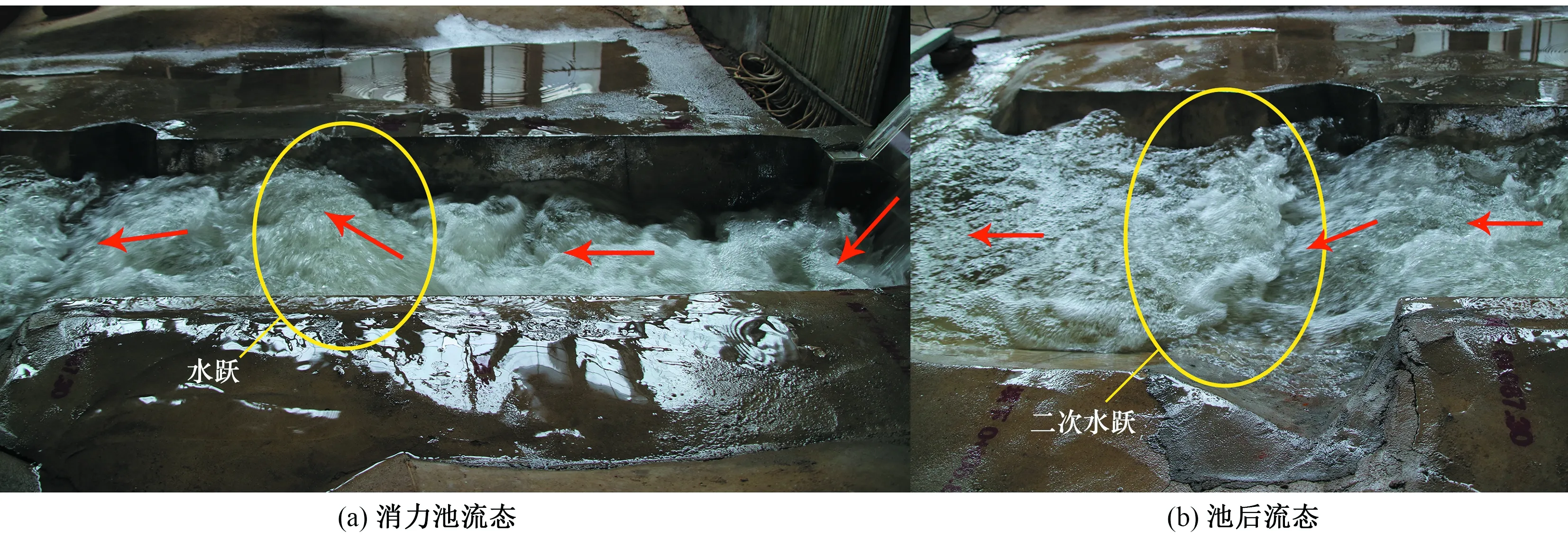

3.2 流 態

采用跌坎消力池+T形墩的優化方案后,消能防沖工況下,水流在消力池中后部受T形墩阻擋并上揚,產生紊動劇烈的強制水躍,通過水流的橫軸旋滾消泄大量水能,消能效果較顯著(圖5)。但傳統T形墩應用于本工程中時僅能設計一個T形墩,無法充分發揮T形墩分流消能的作用,水流受單個T形墩阻擋后仍會形成較高涌浪涌出消力池,最高時涌浪高出消力池兩側1 210 m高程平臺約3 m,消力池內水流的不良流態仍未得到較大改善。受加設T形墩的影響,水流在尾坎處的壅高明顯降低,尾坎后水流的跌水現象明顯減弱,跌水后在下游亦產生二次水躍,但與下游水流的銜接更加平穩。設計工況和校核工況下消力池內水流紊動更為劇烈。總體而言,傳統T形墩在本工程中無法充分發揮其分流、消能的作用,消力池內水流流態未得到明顯改善。

圖4 優化設計方案一T形墩設計Fig.4 T-type baffle design of optimized design program 1

圖5 優化方案一消能防沖工況消力池流態Fig.5 Flow pattern of stilling basin under the condition of energy dissipation and scour prevention in the optimized design program 1

3.3 消力池內流速分布

對于表面流速,在消能防沖工況、設計洪水工況、校核洪水工況3個特征工況下,1~7號斷面表面流速受T形墩的阻擋表現為回流,流速方向向上游,除回流斷面提前至T形墩前墩以外,表面流速分布規律基本同原設計方案一致,呈先減小再增大至正值的趨勢,橫向上左岸和中間流速略大于右岸流速,出池流速在5~7 m/s。

對于底部流速,在3個特征工況下,流速變化規律與原設計方案一致,呈逐漸減小趨勢。在7~8斷面(0+078.30 m~0+084.50 m)受T形墩阻擋,流速下降幅度較大。最大底部流速達到21.35 m/s,位于1號斷面(0+041.10 m),消力池尾部底部流速達到最小,基本保持在0.5~2.5 m/s(圖6)。

相較于原設計方案,優化方案一下消力池內流速下降,消力池后二次水躍減弱,說明加設跌坎和T形墩后消力池內消能更為充分。但單個T形墩阻擋水流后形成的涌浪過高,消力池內水流流態不良,T形墩的作用未得到完全發揮。根據優化方案一試驗結果可見,在本工程的中高水頭、大流速的底流消力池中,消力池寬度小,深度大,寬深比小,僅能布設1個傳統T形墩,相較于消力池寬度較大的低水頭閘壩工程,傳統T形墩難以發揮其分流消能效果,消力池內水流流態未得到較大改善,尚需對輔助消能工進行優化改良。

圖6 優化設計方案一各工況消力池表面、底部流速分布(負值表示回流流速)Fig.6 The bottom and surface velocity distribution of optimized design program 1(negative means reflux velocity)

4 跌坎+改良T形墩

4.1 體型設計

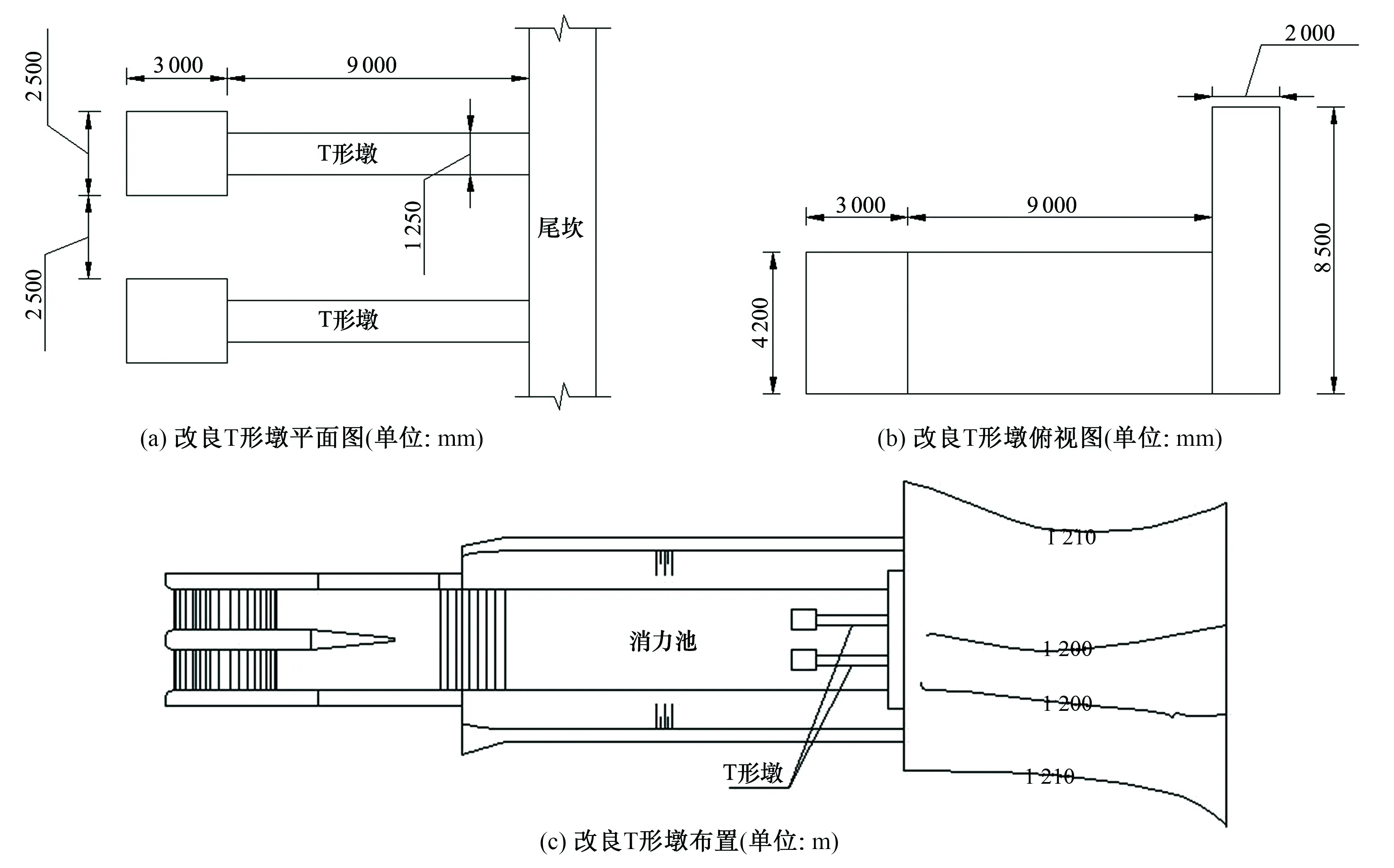

傳統T形墩結構尺寸選用前墩厚∶前墩高∶前墩寬∶尾坎高∶支腿長=2∶3∶4∶5∶6,本工程受消力池底板寬度所限,消力池寬與尾坎高度比值過小,僅能設計一個傳統T形墩,難以發揮T形墩的分流消能效果,在以上因素限制下,以消力池底板寬度為設計依據,本文提出一種改良T形墩來保證T形墩的正常工作,根據消力池底板寬度12.5 m,設置兩個T形墩,T形墩前墩寬2.5 m,除墩寬外T形墩長度和高度保持與傳統T形墩一致,前墩厚∶前墩高∶前墩寬∶尾坎高∶支腿長=3∶4.2∶2.5∶8.5∶9。優化設計方案二的改良T形墩設計如圖7。

圖7 優化設計方案二改良T形墩設計Fig.7 Modified T-type baffle design of optimized design program 2

4.2 流 態

試驗結果表明,3種工況下流態特征表現出相似的水力特性:下泄水流在消力池內形成淹沒水躍,水躍旋滾覆蓋了收縮斷面,水躍躍前均處于0+041.10 m斷面(溢流壩反弧段末)。水流進入梯形消力池后發生側向回流,主流在消力池中后部受到T形墩阻擋并上揚,形成紊動強度很高的強制水躍,水流橫軸旋滾現象明顯,使池內強烈摻氣,T形墩分流和消能作用顯著。相較于原設計方案和優化方案一,消能防沖工況下消力池內水流較大流量工況平穩,水流在消力池內相互摻混,消能效果顯著,在T形墩和尾坎處壅高較小。設計洪水和校核洪水工況下由于下泄流量較大,水面線較小流量工況高,消力池內水流紊動劇烈,消能充分,其中校核洪水工況下偶爾有少量涌浪躍起至消力池兩側1 210 m高程平臺。兩大流量工況下由于尾坎處水面壅高較大,水流在尾坎后形成二次跌落消能,部分水體在尾坎后產生反向底滾并與河床剪切消能。3個特征工況下水流流態呈穩定淹沒混合流[7],池內旋滾和涌浪上游面旋滾混合,并在尾坎后0+090.80 m至0+121.80 m斷面之間(尾坎下游0~31 m)間產生微弱二次水躍,波浪小,對河床的沖刷輕微。可見改良后T形墩的分流消能作用更為顯著,在本工程中相較于傳統T形墩能起到更好的消能作用。

圖8 優化方案二消能防沖工況消力池流態Fig.8 Flow pattern of stilling basin under the condition of energy dissipation and scour prevention in the optimized design program 2

4.3 消力池內流速分布

對于表面流速,在消能防沖工況、設計洪水工況、校核洪水工況3個特征工況下,1~7號斷面(0+041.10 m~0+078.30 m)表面流速受T形墩的阻擋表現為回流,流速方向向上游,回流斷面提前至T形墩前墩,表面流速分布規律基本同前兩個方案一致,呈先減小再增大至正值的趨勢,橫向上左岸和中間流速略大于右岸流速,出池流速在2~3 m/s。

對于底部流速,在3個特征工況下,流速變化規律與原設計方案一致,基本呈逐漸減小趨勢。在7~8斷面(0+078.30 m~0+084.50 m)受T形墩阻擋,流速下降幅度較大。最大底部流速達到17.75 m/s,位于1號斷面(0+041.10 m),消力池尾部底部流速達到最小,基本在2.5 m/s左右。

相較于優化方案一,優化方案二下消力池內流速下降,T形墩分流和消能作用更為顯著,水流在T形墩和尾坎處的壅高明顯減小,出池流速下降,消力池下游二次水躍現象明顯減弱,水流呈穩定淹沒混合流,對河床的沖刷作用輕微,說明針對本工程對T形墩進行改良后消力池內消能更為充分。

試驗測定了消力池出池流速(0+090.80 m斷面)來評估出池水流對下游河道的沖刷影響,見表3。從表3可以看出,在消能防沖、設計洪水和校核洪水3個特征工況下,優化設計方案二加設改良T形墩后出池流速(壩下0+090.80 m)均有減小,流速降幅多在2~3 m/s,說明改良T形墩能有效降低水流出池流速,減弱了水流對下游河道的沖刷。

5 消能效果分析

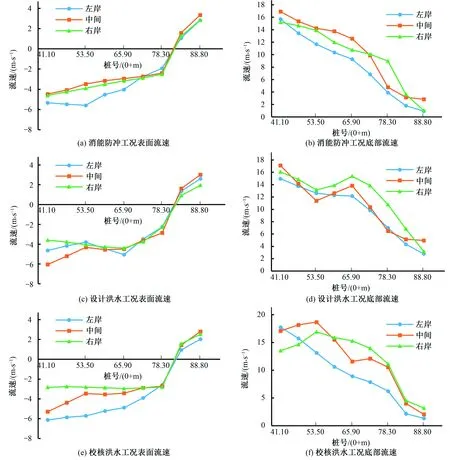

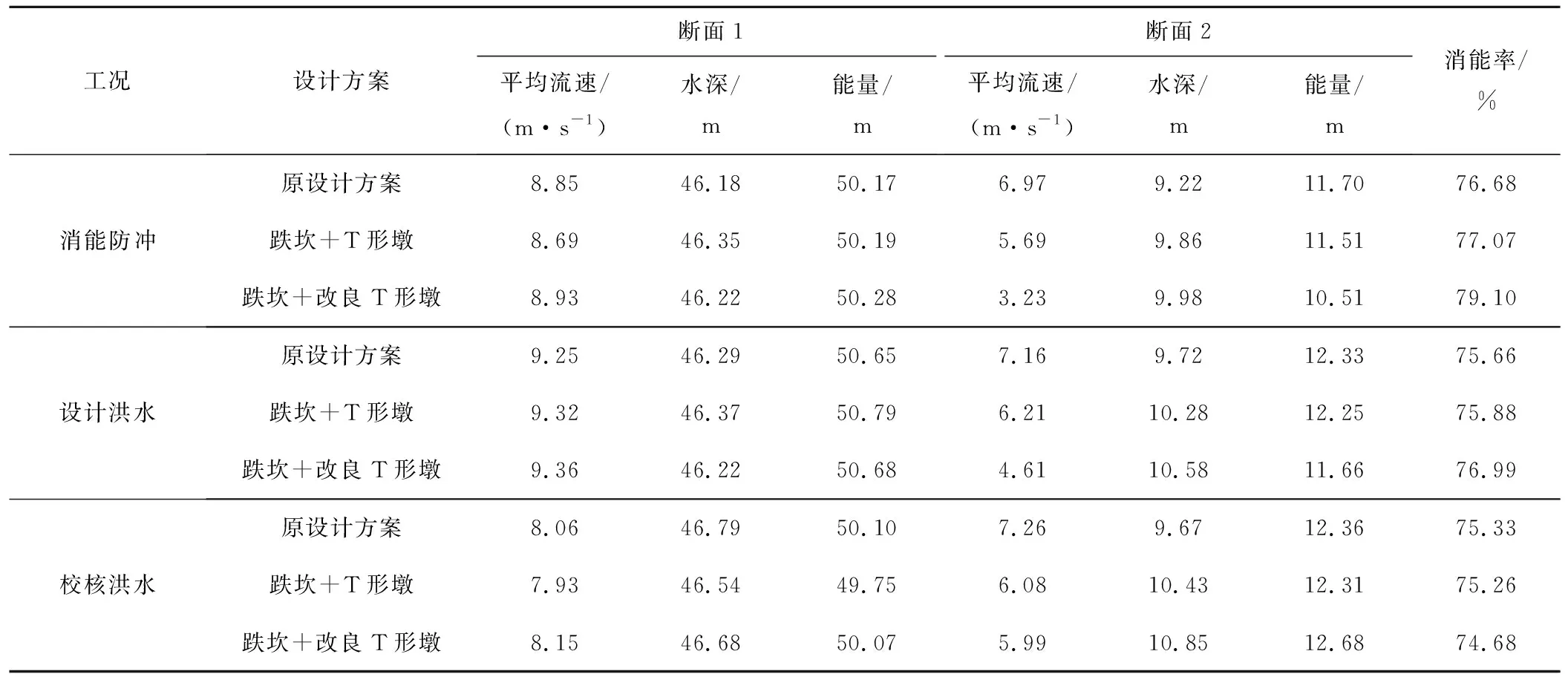

消能率是表征消能效果的物理量,其計算公式如下:

(1)

表3 消力池出池流速(0+090.80 m)比較Tab.3 Comparison on outflow velocity of stilling basin( 0+090.80 m)

圖9 優化設計方案二各工況消力池表面、底部流速分布(負值表示回流流速)Fig.9 The bottom and surface velocity distribution of optimized design program 2(negative means reflux velocity)

擬選取消力池水躍躍前斷面作為初始計算斷面來對比分析3個方案下消力池消能率的變化。由于躍前斷面被水流旋滾覆蓋,難以量測準確的水深和流速,根據溢洪道設計規范,采用溢流堰堰頂(壩下0+002.50 m斷面)作為初始1-1斷面。由于T形墩消力池水流尾坎處會形成二次水躍,消除部分下泄能量[8],故采用壩下0+106.80斷面(消力池尾坎后)作為消能后2-2斷面來計算消力池消能率,消能率計算結果如表4所示。

消能率計算結果表明,跌坎+改良T形墩聯合消能工的運用使整體消能率均大于前兩種方案,隨來流量的增大,在校核工況下優化方案二消能率略小于前兩種方案,但差值不大,下游消力池應在保證消能效果的同時使得出池水流盡量平穩,避免下游河床淘刷,因此跌坎+改良T形墩綜合效果更佳。分析認為,在中高水頭、大流速的底流消力池中,采用改良T形墩相較于無T形墩的原設計方案和傳統T形墩,更顯著地發揮了T形墩的分流、消能效果,消力池內水流紊動強烈,綜合消能效果更好。

表4 消能率計算Tab.4 Calculation of energy dissipation ratio

經過跌坎+改良T形墩聯合消能工的調整,水流出池流速明顯減小,水流出池后大部分水舌上挑,形成二次跌落消能,流態呈穩定淹沒混合流,池后二次水躍減弱,波浪小,沖刷輕微,對下游河床有利,說明改良T形墩的應用是改善本工程消能防沖效果的有效措施。

6 結 論

本文通過水工模型試驗的方法,針對白水水庫工程溢流壩段底流消力池的相關水力學特性在傳統設計方案、跌坎+傳統T形墩方案和跌坎+改良T形墩方案進行了對比分析,結論如下。

(1)跌坎+改良T形墩優化方案下,原設計方案中消力池內水流的不良流態消除,消力池后的二次水躍減弱,水流流態呈穩定淹沒混合流,對河床的沖刷輕微,說明改良T形墩相比于不設T形墩和傳統T形墩,能顯著地發揮T形墩的分流消能效果,改善水流不良流態,使消力池內消能更為充分。

(2)在本工程中加設改良T形墩后能有效降低水流出池流速,減弱水流對下游河道的沖刷。

(3)跌坎+改良T形墩聯合消能工的運用使消力池整體消能率均大于前兩種方案,各工況消能率均在70%以上,在校核工況下消能率略小于前兩種方案,但在保證消能效果的同時使得出池水流更加平穩,對下游河道沖刷作用減弱,綜合消能效果更好。

綜合上述研究,相較于T形墩應用較多的低水頭、大單寬流量的泄水樞紐工程,在與本工程類似的中高水頭、大流速的底流消力池中,受消力池寬深比所限制,傳統T形墩無法充分發揮T形墩的分流消能效果,可以不依照傳統T形墩的形式,設計采用改良T形墩,根據消力池寬深比等條件優化T形墩的布設數量和尺寸,充分發揮T形墩的分流消能效果。本工程根據消力池寬度優化設計出的改良T形墩與跌坎的聯合消能方式消能效果良好,是改善本工程溢流壩消能防沖效果的有效措施,對其他類似工程有一定參考作用。