近代徽商衰落及身份界定問題再審視*

——兼論近代徽商研究的出路

梁仁志

(安徽師范大學 歷史與社會學院,安徽蕪湖 241002)

如果從傅衣凌1945 年發表的《明代徽商考》一文算起,徽商研究已經走過了近80 年的歷史,經過幾代學者的不懈努力,業已取得豐碩成果。但毋庸諱言,當下的徽商研究仍然存在一定的問題,主要表現在兩個方面:一是既有成果主要討論明清徽商,對近代徽商關注甚少;二是出現了“徽學熱,徽商冷”的現象,即正當徽商研究中一些老的論題亟待繼續深入甚至反思,一些新的論題尚待開拓之時,研究熱潮卻已退去,研究隊伍日漸萎縮,這與徽學研究較為活躍的總體發展態勢形成了較為鮮明的對比。張海鵬曾指出,徽學的研究課題“往往又與徽商有密切的關系,在某種意義上說,徽商是其酵母”。[1]前言深刻揭示了徽商研究在徽學中的基礎性地位。因此,“徽學熱,徽商冷”現象的出現,對于推進徽學研究是不利的。有鑒于此,本文擬對近代徽商衰落及身份界定等問題進行重新審視,并討論近代徽商研究的出路問題,期望以近代徽商研究為突破口,推動徽商研究再出發。

一、近代徽商徹底衰落了嗎?

學界主流觀點認為,近代以后徽商就徹底衰落了。有學者指出:“道光以后,徽州茶商的盛而復衰,則表明徽州商幫的徹底衰落。”[2]609一些學者甚至認為,近代以后,徽商“幾乎完全退出商業舞臺”[3][4]79。可揆諸事實,顯然并非如此。

一是近代以后徽商興起與發展的自然條件和地域社會文化背景并未發生根本性改變,卻為何斷言近代徽商“徹底”衰落或“幾乎完全退出商業舞臺”?王廷元將徽商興起的自然條件與社會文化背景歸納為“山多地瘠,耕地不足”“物產豐富,可供交換”“地近經濟發達的富饒之區”“文化的發達”“經商的傳統”“國內商業的發達,市場的擴大”等六個方面。[5]2-18這也是徽學研究者的基本共識。關于第一點,王廷元解釋說:“徽州是個山多地瘠,糧食不足自給的地區,這種自然條件迫使徽人不得不外出經商謀生。”[5]2然而,近代以后徽州“山多地瘠,糧食不足自給”的狀況并未改觀。光緒二十九年(1903),旅居九江的徽商自述:“我新安六邑田少山多,經商者十居七八,而潯陽一隅,熙來攘往服賈者數約百千。”①《九江新安篤誼堂征信錄》,清光緒三十二年(1906)刻本。1917年,績溪人程宗潮調查指出:“我績處萬山中,農產不豐,人民類皆奔走他鄉以謀衣食。”[6]1918年,婺源人江學沂調查發現,婺源東鄉龍尾村“米為最主要之食料……本地之糧,不過資本地三月余之食,余多由江西萬年、樂平諸縣輸入,以補缺乏”。[7]同年,婺源人朗仁壽調查后也指出:“吾鄉物產以茶葉、木材為大宗,石灰次之,此外若米若麥及一切雜糧,所產尚不足以自給,多由江西輸入之。”[8]1930年,安徽省民政廳組織人員對省內各縣縣情進行了一次調查,結果表明,徽屬各縣本地糧食不足食的情況仍然十分突出,黟縣“所產米麥雜糧僅敷全縣四月民食,其每年不敷之糧食由祁運江西之米救濟”[9],婺源“谷麥等僅足供婺源人民四個月之糧食”[10],其他四縣情況皆如此。1935 年,安徽省民政廳再次調查后同樣發現,績溪“本縣米糧,不敷自給,多仰于旌德,年入約值三四十萬元”,歙縣“至食糧一項,所產不足自給,尚仰給于鄰村,每年輸入額約四五十萬元”。[11]

關于第二和第三點,王廷元分別解釋道:“徽州地區特產豐富,可供交換,為徽人經商提供了便利條件。”“徽州地近經濟發達的富饒地區,便于徽州人從事商業活動。”[5]5、8這兩點近代以后顯然也無多大改變,且近代以后中國的經濟和商業中心轉移至距離徽州更近、交通更加便捷的上海,對徽商而言反而更為有利。關于第四點,王廷元解釋為:“徽州地區文化的發達,對于徽商的興起起著明顯的促進作用。”[5]11而近代徽州文化依然較為發達,這點可以從民國時期徽州人的識字率中略窺一斑。

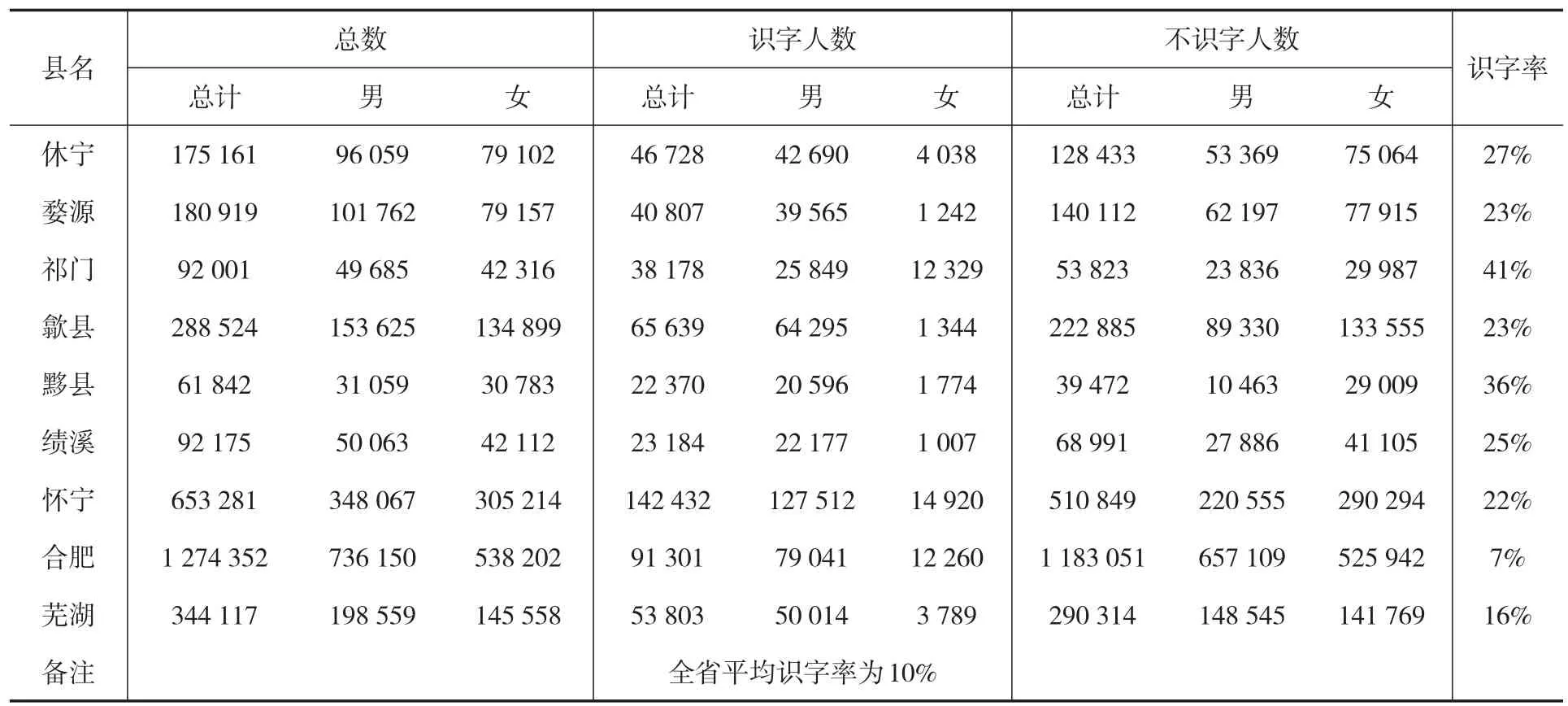

表1 是安徽省民政廳1935 年所作的統計。原表包含了當時安徽所屬各縣,表1僅列舉了徽屬六縣及當時的省會駐地懷寧和省內經濟相對發達的蕪湖、合肥,這三地同時也是徽屬六縣之外識字率最高的地方。1935 年已是近代晚期,但徽屬六縣的識字率仍然遙遙領先于皖屬其他各縣,且比省會駐地懷寧和號稱“小上海”的皖南經濟中心蕪湖還高,徽州地區文化的發達可見一斑。關于第五點,王廷元這樣解釋:“徽人有著悠久的經商傳統。他們在實踐中積累了豐富的商業經驗,這為明清時代徽商的騰飛打下了良好的基礎。”[5]13毫無疑問,相較于明清徽商,對近代徽商而言,經商傳統自然更悠久,經驗更豐富。關于第六點,王廷元的解釋是:“明清時期商品經濟的發展為徽商的興起提供了極好的外部條件。”[5]15近代以后,盡管中國遭遇“數千年未有之大變局”,但商品經濟持續發展的總體趨勢并未發生大的改變。

表1 安徽全省各縣識字與不識字人數統計表

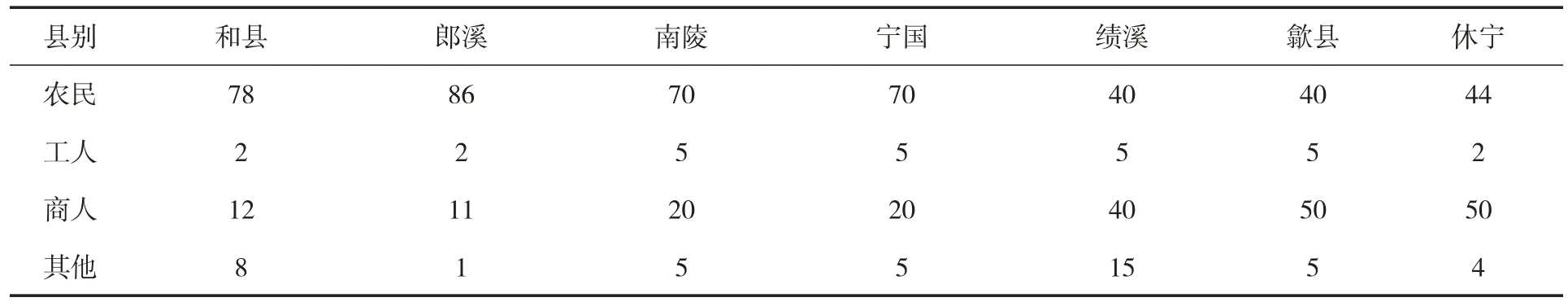

二是近代以后徽州人的經商風氣依然很盛,從商比例依然很高,又如何斷定近代徽商“徹底”衰落或“幾乎完全退出商業舞臺”?光緒五年,祁門縣十一都一圖七甲一牌共有9戶人家,其中竟然有 8 戶“以貿易為業”[12]102-103。據 1917 年績溪人程宗潮對績溪和祁門的調查,績溪十一都“人頗富勤勞冒險之性,加之本地困貧,故千里之外皆有鄉人經商之足跡……四民之中,商五,農三,工、士各一”[13],十四都“地狹人稠,居民多營商業”[14];祁門西南兩鄉商人“占十分之三”,“東、北、城三區則農民僅占十分之四,商居十分之四,士、工僅占十分之二”。[15]據1929 年績溪人曹誠英對績溪旺川的調查,當地“商人約占居民二分之一”[16]。1930年代,“黟縣人民在外經商者十分之六七”[17],婺源也是“營商業于異地者頗多”[18]。1928年六月間皖省政府舉行了戶口調查,“方法完密,辦理認真,數字之可靠,迥非昔日草率從事者可比”[19]25。1930年,鐵道部財務司調查科依據這次調查數據對京粵線安徽段七縣人口職業分布情況進行了統計。

表2 1928年京粵線安徽段7縣人口職業分布情況(%)

從表2可見,徽屬績溪、歙縣、休寧三縣人口的從商比例遠超和縣、郎溪、南陵、寧國四縣。徽州人的經商風氣一直延續到建國初期。據中共皖南區黨委農委會在1950 年所作的調查,當時“績溪縣余川村200 戶中,在家人口為631 人,而出外經商的為210 人;黟縣南屏村975 個居民中,其中外出經商的有193人”[21]3。

由上可知,近代徽州人的經商風氣依然很盛,從商比例依然很高。這也導致了近代徽屬各縣外出人口數量及比例的增高。1930 年,鐵道部財務司調查科還依據1928 年6 月間皖省政府戶口調查數據,對京粵線安徽段13 縣他往人口情況進行了統計(表3),并分析指出:“本地段他往人口,最多者首推歙縣,次休寧、績溪……他往人口百分比最高者,首推績溪,次歙縣,又次為休寧……查績溪、歙縣、休寧他往人口特多之故,不外三點:1.地據叢山,食不足以自給;2.山中多瘴氣,男子易犯臌脹病;3.經商日久,慣住外鄉。”[19]36

表3 1928年京粵線安徽段13縣現住與他往人口比例表(%)

由于近代徽州男子仍然多外出經商,徽州婦女無法應付一些較為繁重的農業生產勞動,不得不借助外來勞動力,導致客籍男子來徽州者頗多。如1930年代的黟縣,“農民以婦女占三分之二,男子以客籍為多”[9];1940年代的祁門,“據當地多數人談話,俱強調今日女多于男……居民中客籍甚多,當地土著僅占十之五六”[22]。男子長年在外經商不歸,只留徽商婦空守家園,甚至還給近代徽州的社會風化造成了壓力。1943 年,任職于安徽省府的洪素野赴皖南調研,在考察歙縣后指出:“聞徽州男人長年經商客地,加之以前交通阻塞不易回鄉,‘商人重利輕離別’,婦人自難免閨怨之苦,故此間俗諺有‘笑窮不笑娼’之語,亦強自掩飾耳。”[23]

綜上,一方面,近代以后徽商興起與發展的自然條件和地域社會文化背景并未發生根本性改變,也即近代徽商興起和發展的內外動因依然存在。既如此,則無論近代社會多么紛擾,商場多么殘酷,大量徽州人必然會繼續在商場上打拼。相較于明清徽商“執商界之牛耳”的輝煌和以寧波商幫等為代表的近代其他商幫的迅速崛起,說近代徽商衰落當無疑議,但說他們“徹底”衰落甚至“幾乎完全退出商業舞臺”,就不符合基本的邏輯和常識了。另一方面,近代以后徽州人的經商風氣依然很盛,從商比例依然很高,也即近代徽商的數量依然相當龐大。這恰恰證明了前面的推斷。既如此,則近代以后徽商“徹底”衰落甚至“幾乎完全退出商業舞臺”的觀點,顯然是站不住腳的。故而,將徽商研究時段主要集中在明清而忽視近代,既不符合客觀歷史事實,也不可能真正揭示徽商興起、發展、繁盛、衰落的整體脈絡。因此,加強近代徽商研究十分必要。

二、近代徽商身份如何界定?

何為“徽商”?王廷元認為:“所謂徽商,是指明清時期徽州府籍的商幫集團。”[24]440張海鵬指出:“商幫,是以地域為中心,以血緣、鄉誼為紐帶,以‘相親相助’為宗旨,以會館、公所為其在異鄉的聯絡、計議之所的一種既‘親密’而又松散的自發形成的商人群體。”[24]前言1995 年,“對馳騁明清商業舞臺數百年的徽州商幫進行了迄今為止最全面的研究”[25]432的《徽商研究》一書出版。王廷元在該書中進一步明確提出:“徽商應該是指以鄉族關系為紐帶所結成的徽州商人群體,而不是泛指個別的零散的徽州籍商人。徽商應與晉商、陜商、閩商一樣,是一個商幫的稱號。”[2]11996年,張海鵬繼續強調:

我們必須把“徽商”和零散的徽州商人區別開來。應當明確,徽商衰落了,不等于徽州商人消亡了。早在明代,“徽”“商”二字在文獻上就連在一起使用,表明“徽商”是一個商人群體,也即是一個商幫的名稱……我們研究明清時期的徽商,實際是研究徽州商幫而非零散的徽州商人,“徽商”二字相連是有特定涵義的。我們搞清楚“徽商”這一專用名詞之后,自然也就清楚了“徽商的衰落”是指這個商幫的衰落,或者說這個商幫主體的衰落,并非說徽州商人都衰落了……同時,我又覺得徽商研究不能只終于道(光)、咸(豐),還可以向下延伸,只是對后來徽州商人的研究,不是屬于商幫史的范疇,而是中國商業史的范疇了。[26]序

正是循著這樣的思路,《徽商研究》一書將“徽人從商風習的形成”“徽人結伙經商的現象已很普遍”“‘徽’‘商’(或‘徽’‘賈’)二字已經相聯成詞,成為表達一個特定概念的名詞而被時人廣泛應用”“作為徽商骨干力量的徽州鹽商已在兩淮鹽業中取得優勢地位”等作為徽商群體形成的四個標志。[2]5-7以上觀點在學術界特別是徽學界產生了廣泛影響,甚至可以說在較大程度上左右了后來徽商研究的理路。

張海鵬、王廷元的觀點頗具啟發性和指導意義。但與此同時我們也應看到,他們所定義的“徽商”主要是指傳統時代特別是明清時期的徽商。近代以降,中國的社會性質由封建社會轉變為半殖民地半封建社會,徽商商業經營和生存的社會環境已經發生了深刻變化。在這種狀況下,徽商群體無論是內在的思想觀念,還是外在的商業組織形式和生存方式,都必然會隨之發生深刻變化。因此,我們對近代徽商身份的界定也應與時俱進,進行新的思考。

首先是近代徽商的籍貫問題。封建社會人們的籍貫觀念頗為強烈,盡管明代就已經出現了商人在經商之地僑寓定居的趨勢,徽商自不例外,但明清時期絕大多數徽商仍然堅守徽州籍貫,甚至有在外僑寓上百年甚至數百年依舊保持徽州原籍的徽商家族。如歙縣周邦頭周氏家族,據民國時期周氏后裔周弻忠回憶:“自嗣晨公始遷于蕪也,由一世、二世以至我高曾祖考更七世矣。而我祖茂洋公,以道光戊子舉人聯捷成進士,供職農部,猶徽籍也。入蕪湖籍者,自我先伯鎮裕公始,至我僅兩世耳”。①周弻忠:《序》,周友仲等修:《周邦頭周氏族譜正宗》,民國十九年(1930)刊本。近代以后,社會動蕩,歸途難安,加之受到新式思想所引起的人們籍貫觀念的松動,為方便商業經營與生活,徽商在經商之地寄籍或占籍的人數不斷增加,蔚成風氣,甚至超過了仍然固守原籍的徽商人數。因經商,徽州汪氏宗族于明朝中葉就開始陸續定居杭州,據唐力行對其后裔清末民國時期在杭州寄籍情況的統計,當時“寄籍者已達十之七八,而籍貫鄉里者僅為十之二三”[27]313。詳見表4。

對這些寄籍他鄉,已非“徽州府籍”的徽州商人,我們能否根據張海鵬、王廷元的定義,將他們排除在“徽商”群體之外呢?民國績溪人王集成在給他自己準備纂修的《績溪縣志·食貨志》所寫的序文中說:

朱子生于劍州之尤溪尉官舍,其祖墓并在建州之政和,本省以建州籍登第,且久居崇安,而自署“新安朱熹”,誠以世系本源悉在婺源,不應自我而絕,固賢者熟計。胡光墉雖生于浙江,又久客寧波,商寓杭州,而其本籍則屬績溪胡里,當日阜康莊所用人往往為績溪同鄉,其捐助績溪城隍廟大銅鐘存胡里。胡氏之至杭州者亦頗與之周旋,不忘績溪,固視朱子新安為尤切。今各志傳均以為杭州人是,豈光墉之志?特為立傳。②王集成纂修:《績溪廟子山王氏譜》卷末之四,民國二十四年(1935)鉛印本。

在這里王集成就明確指出,盡管胡雪巖已入籍杭州,但由于其自我認同仍為績溪,且與績溪保持著非常密切的關系,故《績溪縣志》應為其立傳。這條材料可以說是對胡雪巖籍貫問題的一個極好的注解。據此我們認為,盡管寄籍他鄉,但只要祖籍是徽州,且仍對徽州保持較強認同感并有密切聯系,仍應將這些商人視為徽商。也就是說,近代徽商并非特指近代徽州府籍商人。因為,如果將寄籍他鄉的徽州商人一律排除出“徽商”隊伍,恐怕近代徽商的研究就難以入手,甚至連明清徽商研究中的很多立論也站不住腳。

二是近代徽商與商幫的關系。把“徽商”視為“商幫集團”是易于理解的,也是十分必要的。如果將“徽商”僅僅理解為徽州商人個體,將會給徽商甚至徽學研究造成較大的困擾,同時也不能很好地理解徽州“商成幫,學成派”[28]的特色。但張海鵬認為,對于道、咸以后徽商的研究已“不是屬于商幫史的范疇,而是中國商業史的范疇了”,他的言下之意是近代作為“商幫”的徽商已經不復存在,而僅僅是“零散的徽州商人”了。可令人玩味的是,近代以后“徽幫”一詞卻頻見于文獻,如近人劉錦藻曾說:

徽州控贛、浙之沖,而江左之管鑰也……地瀕新安江之上游,又當黃山之陰,田谷稀少,不敷事畜,于是相率服賈四方。凡店鋪、錢莊、茶、漆、菜館等業,皆名之曰“徽幫”,敦尚信義,有聲商市。休寧東南有屯溪鎮,為茶市聚處,東下杭州,西達九江,北至蕪湖,每歲輸出可百萬箱,而祁門紅茶尤著聞。[29]10561

民國《安徽概覽》中記述,歙縣“境內土地蹺瘠,不利農耕,居民除制墨種茶外,多遠出經商,遍布各地,也有‘徽幫’之稱”。①民國《安徽概覽》,民國三十三年(1944)鉛印本,第20頁。1933 年安徽省民政廳的調查報告中說,歙縣“居民除制造筆、硯、徽墨外,大都遠出經商,足跡遍江浙,稱曰‘徽幫’。其擅長經商之才,而見重商場,皆其民性之發揚也”[30]。甚至在新中國成立初期的文獻中,對徽州商人的通稱仍為“徽幫”,如1950年中共皖南區黨委農委會調查指出,皖南“部分農村地區經商的人很多,尤以徽州地區為最著名,他們足跡遍及江、浙一帶,有‘徽幫’之稱”[21]3;1954年,胡兆量在徽州專區調研后指出:“由于人口眾多,山多地少,陸上交通便利,茶葉大量供應外區,而糧食每感到不足。徽州各縣外出經商的人數特別多……近百年來沿海江浙商業集團興起后,‘徽幫’勢力相對地削弱了,但從事商業活動的傳統至今仍影響著本區人民的生活。”[31]

日本學者認為,清末中國的“幫”乃“系同鄉人中之同業者,另成立一小團結”。②日本東亞同文會編:《中國經濟全書》第2輯,清光緒戊申(1908)兩湖督署藏板,第386頁。清末日本駐漢口領事水野幸吉也認為:“所謂幫者,皆同鄉商人相結合而成一團體,各冠以鄉里之名。”[32]248可見,“幫”是地緣與業緣相結合的產物,那么“徽幫”顯然是指徽州籍同業商人的集團。從這個角度理解,一方面,我們可以確定近代徽商仍然是以商幫的面貌存在的,“近代徽商是有商而無‘幫’”[33]的觀點應予以修正;另一方面,我們也必須認識到,近代徽商與明清徽商確實存在一定的不同,近代徽商側重“業緣”與地緣的結合,明清徽商則側重“血緣”與地緣的結合。這種不同恰是徽商近代轉型的必然結果和明證。這也表明,近代以后徽商并非一成不變、頑固不化,并因此迅速走向所謂“徹底”衰落甚至“幾乎完全退出商業舞臺”的,他們也在不斷地與時俱進,以適應近代中國“數千年未有之大變局”。

三、近代徽商研究出路何在?

較早關注近代徽商的是日本學者重田德。他在1967 年利用民國《婺源縣志》中的商人記載,考察了清末徽州特別是婺源商人,指出:“徽商的代表性行業——鹽、典當業,在尚未完全衰敗之前,便向新興的以茶、木業為代表的新階段轉移。因此,這不是單純的衰敗過程,而是一個新階段的展開過程,而且隨著這個過程的展開,徽商本身也在構造方面發生變化,這就是婺源商人的抬頭……20 世紀初……中國茶葉市場構造的變化,使以綠茶為主要生業的婺源和徽州其他縣的綠茶發揮優勢,并成為茶商發展的基礎。因之,我以為徽商界限的克服,便是徽商這個歷史范疇的自我否定和解體。而未能解決這一課題的婺源商人,依然囿于徽州商人的界限之內。”[34]447-448這段論述揭示了近代徽商的與時俱進,表明他們也在自覺不自覺地邁向近代化。但該文并未引起徽商研究者的重視。其后,近代徽商研究進入了較長的空檔期,其間僅有零星研究成果出現,與同一時期明清徽商研究異軍突起的狀況形成較大反差。

20 世紀90 年代以后,近代徽商開始引起地方文史工作者的注意。1992 年,朱世良以史話形式描述了近代徽商的經營謀略和軼聞逸事。[35]1993年,景德鎮市政協文史資料研究委員會考察了近代徽商在景德鎮的經營情況。[36]1996年,黃山市政協文史資料委員會對49 個近代徽商群體或個人的創業經歷進行了個案描述;[26]①需要說明的是,該書中的徽商不僅包括傳統的徽州一府六縣的商人,還包括1987年開始作為黃山市的一個區——黃山區的原歷史上太平縣的所謂“太平商人”。張朝勝則專文論述了民國時期的旅滬徽州茶商,并對徽商衰落論提出了質疑。[37]

進入21世紀,近代徽商的研究勢頭得以延續。2001 年,李勇在碩士論文中對“近代徽商工商業活動的特征”“外國資本主義勢力的入侵對近代徽商的影響”“近代徽商的衰落”等三個問題進行了簡要探討,并認為“近代徽商是有商而無‘幫’”的。[33]這當是對張海鵬近代徽商研究“不是屬于商幫史的范疇,而是中國商業史的范疇”[26]觀點的回應。2002 年,績溪縣地方志辦公室對近代績溪商人的活動進行了系統論述。[38]2004年,何建木在博士論文中考察了清、民國時期的婺源商人。[39]2008 年,馮劍輝在博士論文中對近代徽商在傳統行業的經營情況及轉型問題等進行了討論,并對近代徽商“解體論”“落后論”提出批評。[40]由于明清與近代無法截然分開,因此,在以往徽學研究成果中對近代徽商多有涉及。

總體而言,學界對近代徽商研究的重視程度尚顯不夠,相關研究也較為薄弱。究其原因主要有二:一是主觀原因,即學界對近代徽商關注不夠,這是因為徽商研究主要在明清史學界,近代史學界鮮有人問津;二是客觀原因,即近代徽商資料較為缺乏。所謂“巧婦難為無米之炊”,可以說,近代徽商研究的困境在很大程度上正是由于史料的缺乏。史料缺乏之原因大體有三:首先,近代徽商相較于明清徽商實力確實有了較大幅度下降。一個較為明顯的證據便是,盡管近代徽商依然“從商如流”,但獨立經營者少,為人傭者眾。如明清典當業幾乎被徽商壟斷,但到了清末,作為徽商大本營之一的漢口的當鋪,“開業需多額之費用,與種種煩瑣之手數。因由官許其壟斷利益,其事業比較的著實,為豪戶營之者較多,(但稍有例外)大抵由三五人之合資所成者也。然當主雖有聲望,多不通其業務,必別選用勤勉廉直足以謀業務發達之司事人,于漢口稱之為管事的,多用徽州人”[32],即從事典當業的徽商依然很多,但地位卻與以往大不相同。再如民國初年婺源東鄉龍尾村外出經營的徽商:

本地人之習慣對于商業最為歡迎,往往未及成年則謀生遠地。但經商地點不同,所營業務亦不一致。總計本地商人凡六十余,在漢口者五,皆操茶業者也;上海三,皆操當業者也;海門一,崇門五,乃操當業,或錢業,或雜貨業者也;至若內地,則屯溪約十余人,經營茶業或錢業;余則均在樂平,或營錢業、布業,而以雜貨業為最普通。滬漢諸地乃通商大埠,商人每歲所入,多者三四百元,少者亦五六十元,惟消費浩大,儲蓄較難。樂平、屯溪諸地,薪俸甚輕,多者百余元,少者二三十元耳,歲入五六十元則最占多數。以上皆指為人營謀者也,若獨立自力經營者,僅數人而已。然又苦無大資本,獲利甚微。除此以外,則為每年營業于茶號中之茶工,約四十余人,大概薪俸在二三十元之間。[7]19

民國初年旅居休寧的黟縣人曾說:“吾黟人皆輕去其鄉,不得已也。通都巨鎮,成業寥寥,商而傭者十居八九。”②《新安思安堂征信錄》,民國九年(1920)刻本,上海圖書館藏。徽商實力的衰微必然導致相關文獻記載的減少。其次,近年來近代徽商資料的人為封鎖情況較為嚴重。據初步了解,原徽州所屬各縣檔案館均是近代徽商資料相當重要的收藏單位,但由于種種原因,館藏資料常常秘不示人,研究者查閱起來頗為困難。這種獨占史料的風氣這些年來在徽學研究的相關單位甚至學者中也多多少少存在。與此同時,一些大型公共徽學資料收藏單位,因查閱復印資料費索價過高,令本就清貧的史學研究者只能望而卻步。這些情況在一定程度上阻礙了近代徽商資料的收集整理工作。再次,近代徽州長期戰亂和動蕩,也使得近代徽商資料散佚嚴重。近代徽商資料的缺乏與明清徽商資料的豐富形成鮮明對比,從而進一步強化了明清徽商興盛而近代徽商衰落的印象。

當下,要想解決近代徽商資料缺乏的問題,可能的途徑主要有四。一是加強對近代徽商會館、公所、同鄉會等所編纂的部分會館錄、征信錄等等原始文獻的搜集整理。清末咸同兵燹后及民國初年,劫后余生的徽商重新返回經商之地收拾殘局,力圖東山再起,掀起了重修會館、公所、同鄉會的高潮。作為這一活動的記錄和對捐助者進行褒獎、管理賬目等的實際需要,會館錄、征信錄等大量編修。上海市圖書館、安徽省圖書館、黃山學院圖書館及原徽州所屬六縣圖書館、檔案館等都有保存。筆者與李琳琦先生即合作點校整理了22種徽商會館公所征信錄資料。[41]二是充分利用近代報刊資料。“中國國家數字圖書館”“民國時期期刊全文數據庫”等網站和數據庫收集了數十種在近代徽州本土編輯、出版、發行的期刊,中國國家圖書館還收藏有《徽州日報》《中國日報》《中國民報》《前線日報》《皖南日報》《復興日報》《中華日報》等一批在近代徽州本土出版的報紙,以及如《申報》等一批近代在全國頗有影響力的報紙,這些報刊對近代徽州經濟狀況及徽商活動均有大量記載,從而為我們進行近代徽商研究提供了豐富的史料。三是注重近代徽州地方志、家譜資料。近代徽州地方志、家譜中也有大量近代徽商資料。如民國十二年(1923)所修《黟縣四志》,其敘事“自同治十年(1871)辛未接續至民國十二年(1923)癸亥為斷,計五十三年”。①民國《黟縣四志·凡例》,民國十二年(1923)黟城藜照堂刻本。民國十四年(1925)所修《婺源縣志》卷33《人物七·孝友七》、卷42《人物十一·義行八》、卷48《人物十二·質行九》等為“庚申續編”,即是民國庚申(1920) 時在光緒九年(1883)所修《婺源縣志》基礎上增補而成,以符“大致仍舊而不無增減”②民國《婺源縣志·凡例》,民國十四年(1925)鉛印本。的撰述宗旨,“庚申續編”的敘事當自1883年至1920年,據筆者仔細檢閱,中間僅有個別例外。這就使得民國《黟縣四志》中的“人物”與民國《婺源縣志》卷33、卷42、卷48 中的“人物”幾乎都是近代人物,而這些人物中就有大量徽商。據粗略統計,民國《婺源縣志》卷33、卷42、卷48這三卷中有近代徽商615 名,可以說此三卷及民國《黟縣四志》中的“人物”部分就是一部典型的“近代徽商資料集”。四是重視原徽州所屬六縣及近代徽商活躍地區的地方文史資料。上面刊載了大量有關近代徽商活動的回憶性、研究性文章,可以為我們的研究工作提供一定的參考。此外,近代徽州契約文書檔案中也蘊藏著豐富的徽商資料,應予以高度重視。隨著近代徽州會館、公所、同鄉會征信錄資料及方志、家譜、契約文書檔案、報刊等文獻資料的大量發掘整理和電子化,近代徽商資料將更多地呈現在徽學研究者面前,加之新的研究理論與方法的不斷運用,必將推動近代徽商研究的快速發展。

李劍鳴曾指出:“研究一個問題,運用一定的材料和方法,最終是為了建構新的歷史解釋。”[42]228盡管不斷采用新的史料和新的研究理論與方法,勢必成為近代徽商研究發展的重要出路,但近代徽商研究的真正出路更在于新問題的提出。美國學者喬·古爾迪和英國學者大衛·阿米蒂奇在《歷史學宣言》一書中說:“就后顧瞻前而言,歷史學是特別有希望的一門學科,因為史學家本來就是研究時代變遷的高手。”[43]15近代中國恰逢“數千年未有之大變局”,使看似落日余暉的近代徽商始終處在最激蕩的時代變遷中。近代徽商與近代社會劇變的互動關系、徽商近代轉型的基本機制和脈絡、近代徽商與明清徽商的關系及異同等等問題,遂成為“近代”這個特殊時代給近代徽商研究提出的新的根本性問題。要想更加深刻地認識和理解近代徽商以及近代中國社會,就必須要敢于提出并回答好這些問題。

四、余 論

毋庸諱言,徽商研究的總體發展狀況跟學界乃至社會的期待還存在一定的差距。盡管明清徽商史料十分豐富,甚至有時還呈現出爆發式增長,相關研究也一直在持續,但徽商研究的學理卻并未取得預期進展,諸如徽商為何能夠延續六百年、六百年徽商發展脈絡及其階段性特征如何、徽商商業制度的整體面向究竟如何、徽商與晉商的差異到底何在、徽商的國際影響究竟如何等等重要問題至今也都未得到很好地解答。近代徽商研究也更多地是從史料到史料,去回答一些諸如某些商人的生平、家世及其經營狀況等個案甚至碎片化的問題,高質量的系統性、綜合性考察與制度史研究成果尚不多見。以至于徽商研究盡管已經走過了近80 個年頭,但我們對徽商形象的整體認知仍然不夠清晰,理解也不夠深刻和全面。徽商研究對學術前沿問題的回應和對現實問題的觀照也略顯不足。徽商研究的困境又進一步制約了徽學研究的發展。因此,如何真正從問題意識出發,充分發掘利用新史料、新理論和新方法,去推動近代徽商研究,進而以近代徽商研究為突破口推動徽商研究再出發,當是我們應予以高度重視的問題。