在黃河

2020-12-07 06:09:19潘永強

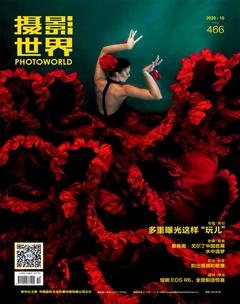

攝影世界 2020年10期

潘永強

黃河是中華民族的母親河,她展開雙臂滋潤了兩岸大地充滿生機,她也曾經泛濫成災,危及兩岸的百姓。她蜿蜒穿越齊魯大地,與我生活的家鄉濟南遙遙相望。

濟南因地處濟水之南名曰“濟南”,近岸坐落著鵲山、華山、濼口百年鐵路橋等自然景觀和歷史文化足跡。元朝畫家趙孟頫的《鵲華秋色圖》,再現了濟南城北的秀麗山水景色。公元1855年黃河改道濟南后,濟南進入了黃河時代。

黃河從濟南城北流過,是一條“地上懸河”,成為阻礙城市空間發展的“天然障礙”,長期以來,濟南北部因此成了經濟發展緩慢的區域。2018年,黃河北岸人民迎來了歷史性的時刻。濟南市被國家設為新舊動能轉換先行區,政府推動“攜河北跨”,強力打造黃河北岸新城,讓黃河成為城市的內河。

保護與發展、城市與鄉村、糾結與機遇,都將成為大都市前進的生存狀態。穿越黃河,改造黃河,古老的黃河將呈現新的景象。

對于我而言,身邊的黃河承載著成長的記憶,有著特別的情感。我無數次地往返于城市與黃河之間,以個人視角觀察和思考,看到的是一個介于城市景觀和自然景觀之間的“盲區”。在母親河邊,莫名產生許多鄉愁,也正是我朦朧中想留住的那種感覺。我框住鏡頭里的圖像,這些看似平淡的場景,展現著城市、鄉村、山川、河流邊界地帶的蛻變。時間會讓這些鮮艷的瞬間褪色,直到剩下最純粹的黑白。這條“地上懸河”,曾是城市發展的暫時終止點,也將是城市進一步擴張的新起點。

黃河依然奔騰……