制度距離對出口貿易的影響

茹海玲 上海對外經貿大學國際經貿學院

一、引言

2010 年中國—東盟自由貿易區正式成立,如何深化中國與東盟國家的經貿合作,推動區域經濟一體化,促進我國經濟發展,是經濟學界研究的熱點課題。隨著關稅壁壘對國家間貿易的限制作用越來越小,越來越多的學者關注各國之間的政治制度、宗教文化所形成的較大的制度距離對國家間貿易的影響[1]。較大的制度距離會增加了解政策制度、經濟文化等的交易成本,不利于國際經貿合作,制度距離越小的國家進行雙邊貿易的可能性越大[1]。制度距離增加了市場交易風險,還會產生信息不對稱等問題[2][3]。

本文將在傳統引力模型的基礎上引入制度距離,構建制度距離對中國與東盟國家出口貿易影響的空間計量模型,研究制度距離對出口貿易的影響機制,對制定對外貿易政策提供一定的參考依據。

二、理論模型

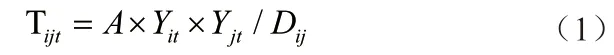

引力模型是Tinbergen (1962) 和Poyonen(1963)在牛頓萬有引力思想的基礎之上,融入計量經濟學研究國際貿易的計量模型。其基準形式設定如下:

將貿易引力模型進行對數化:

其中Tijt表示i 國與j 國的貿易流量,Yit表示j 國的經濟規模,Yjt表示j 國的經濟規模,該變量可以通過GDP 來衡量。Dij表示i 國與j 國的地理距離。在上述公式中,β1和β2為正值,β3為負值。

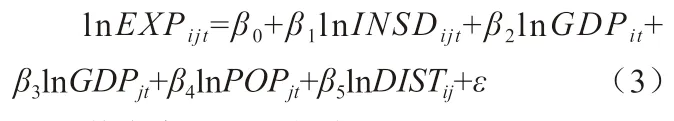

本文基于拓展的貿易引力模型,引入新的解釋變量制度距離,計量模型設定為:

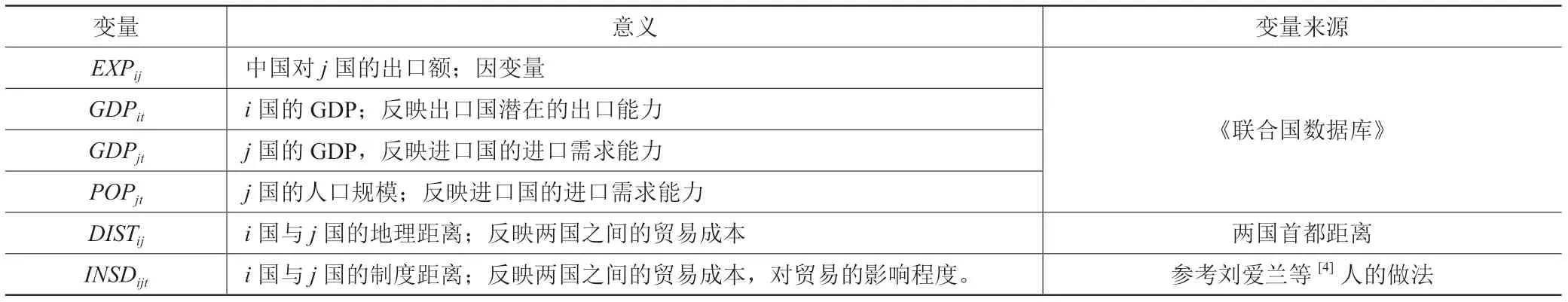

其中變量解釋如表1 所示。

三、實證分析

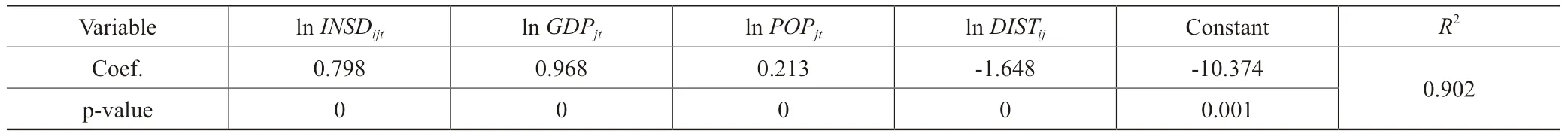

回歸結果如表2 所示,擬合優度很高為0.902。lnGDPit的系數為正,表明本國的經濟規模越大,供給能力越強,對外出口額就越多;lnGDPjt和lnPOPjt的系數為正,反映了進口國的經濟規模和人口規模越大,市場潛在需求就越多,進口貿易額就越多;lnDISTij的系數為負,說明地理距離抑制了中國對東盟十國的貿易出口,與理論預期相一致;lnDISTij前的系數為正,直觀表現為中國與東盟十國之間的制度距離促進了中國對各國的出口貿易。

四、結論

本文選取2002-2017 年中國對東盟十國的出口貿易額,采用混合OLS 回歸分析了制度距離對中國與東盟十國的雙邊貿易的影響。結果表明總體上制度距離促進了中國對東盟十國的出口貿易。盡管很多文獻表明制度距離會增加貿易協商成本進而抑制兩國之間的貿易,但是有較大制度距離的兩個國家,更具有相對比較優勢,反而有利于雙邊貿易,應尊重國家之間的制度差異,不斷加強本國自身的經濟建設,擴大比較優勢,提供優質產品。

表1 變量說明

表2 OLS 回歸結果