基于扎根理論的大學生異地戀媒介使用研究

胡陽

摘? 要? 使用媒介維系異地戀屬于彼得斯所言的“傳播中的身體缺席”,這一新型的數字親密關系背后是重新對媒介進行意義的賦予。文章運用扎根理論的方法對大學生異地戀媒介使用行為背后的心理機制、客觀影響因素、使用結果進行探究,研究發現,為了緩解親密關系的傳播中因身體缺席導致的傳播焦慮,人們對媒介進行“馴化”,“馴化”的結果是媒介被賦予新的意義,而“馴化”本身卻帶來新的傳播焦慮。

關鍵詞? 扎根理論;異地戀;媒介使用;數字親密

中圖分類號? G2? ? ? 文獻標識碼? A? ? ? 文章編號? 2096-0360(2020)15-0020-04

1? 研究目的與研究意義

“異地戀中的媒介使用”包含三個理論前提,首先,研究對象處于戀愛的親密關系之中;再者,戀愛中使用媒介是一種新型的“數字親密”關系;最后很重要的一點在于,這是彼得斯所謂“傳播中的身體缺席”。劉海龍認為,一旦身體缺席,比如在大眾傳播、網絡或新媒體的傳播中,參與者就會產生一種焦慮,希望通過各種各樣的方式克服它[1]。有鑒于此,筆者對自身所屬群體(大學生)的異地戀媒介使用情況進行相關研究,以期得到新的理論發現。

作為一種特殊的戀愛關系,異地戀中的相處模式、背后的心理機制等皆與一般戀愛關系不同,因為“更困難更辛苦”,因而挑戰與問題也就更多,異地戀關系值得關注。大學生不僅是戀愛的適齡人群,同時也是異地戀關系的主要群體,研究大學生異地戀情況有助于發現當下社會問題,關注社會健康。此外,在讀大學生還是各種媒介使用的主力軍,既然媒介社會的神話無可避免,媒介使用的相關研究就是對現實的一種關照。因此研究大學生異地戀的媒介使用具有現實意義。

此外,國內不僅對異地戀的研究屈指可數,對戀愛者的媒介使用也關注甚少,可以說,國內相關研究并未與時俱進,有待補充。那么本文的嘗試也就具有一定的理論意義。

2? 研究方法與研究過程

2.1? 研究數據

本研究對所選樣本進行半結構式訪談后,于撰寫備忘錄的過程中逐步形成類屬的分類。

因為訪談問題涉及部分隱私,受訪者以筆者的同學與朋友居多。本次訪談一共接觸了13名對象,因訪談問題過于私密,仍有3名拒絕接受訪談。受訪者年齡在20~26歲之間,其中7名女生,3名男生。為方便數據分析,以訪談時間為順序對樣本進行A1~A10的編號。

在結束每一次訪談后,筆者都會對原始數據進行及時編碼,歸納類屬與范疇,在撰寫備忘錄的過程中不斷對訪談大綱進行完善,然后再次進行訪談。當不再出現新的類屬,訪談結束。最終獲得了近2萬字的原始數據。

2.2? 研究過程

根據扎根理論方法的研究過程,本研究從初始編碼(Initial Coding)、聚焦編碼(Focused Coding)、軸心編碼(Axial Coding)、理論飽和度檢驗四個部分進行開展。

2.2.1? 初始編碼

初始編碼是扎根理論建構的初級階段,本人使用了逐行編碼(Line-by-Line Coding)的方式進行。根據Strauss的建議,也即用開放的心態盡可能接近原始數據(包括記錄研究對象的行為),在對原始數據進行比對分析后,盡可能用簡短清晰的話語對數據進行提煉[2]。因此,對原始數據進行初步篩選,并對其中內容相近或說法相似的部分進行整合后,最終形成如“秀恩愛”“頻繁查看對方社交賬號”“失聯代替冷戰”“制造在一起的氛圍”等102條受訪者使用的“本土概念”[3]。

2.2.2? 聚焦編碼

聚焦編碼就是將初始編碼中出現最頻繁的語句進行合并歸類,概念化之后得到相互獨立的類屬(categories)。首先對整合完成的初始編碼進行概念化,反復修改之后確定了一系列相互獨立的類屬范疇,然后對這些類屬進行進一步的范疇化,刪去與主題不相關的或出現次數過于少的類屬,最后得到22個類屬。它們是“使用功能、個性化行為、使用特點、(與非異地相比)媒介功能重要、不足以維系感情、監視、儀式感、宣告主權、‘近距離交流、彌補、解決情感困惑、維系感情、監視對方、關心對方、公開情感狀態、安全感需求、同理心、親密關系依賴、媒介功能特點、因使用方式產生的問題(頻次與監視行為等)、社交黑洞、交流內容問題”等。

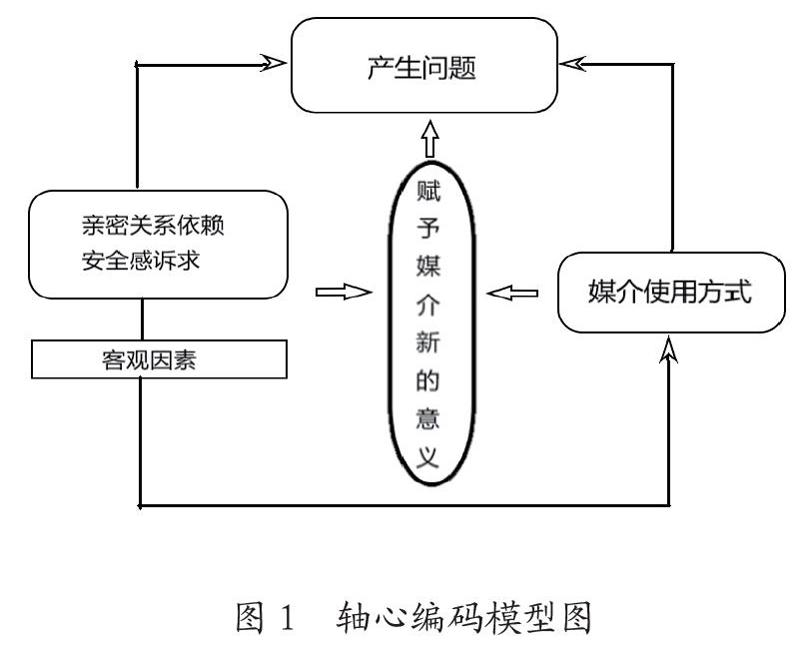

2.2.3? 軸心編碼

軸心編碼主要是發現和建立概念類屬之間的各種聯系,以及數據中各個部分之間的有機關聯,將數據統籌成連貫的整體[1]。在進行軸心編碼時我在上述類屬之間找到了聯系,首先,在“異地媒介使用行為、賦予媒介新的意義、安全感訴求、親密關系依賴、客觀原因、產生問題、積極效果”等6個主題(themes)下面將這些類屬連接起來;其次在每一個主題下面又分別列出相關的分類屬,如“安全感訴求”下面有“解決情感困惑、安全感需求、監視對方、公開情感狀態”等,“產生問題”下面有“使用方式產生的問題、不足以維系感情、社交黑洞、交流內容問題”等。

下面用一個簡單的模型(圖1)來呈現軸心編碼:

結合原始數據與一系列編碼進行進一步分析后,筆者擬建立三個扎根理論:1)為了緩解親密關系的傳播中因身體缺席導致的傳播焦慮,人們對媒介進行馴化;2)馴化的結果是媒介被賦予新的意義;3)馴化過程本身帶來新的傳播焦慮。具體說明將在下文進行呈現。

3? 研究結果分析

傳播學者約翰·彼得斯曾有過發問:在人類交流中人體在多大程度上可以保持缺席?他認為這是傳播觀念里面一直存在的焦慮[1],異地戀交流是傳播中身體缺席的典例之一,本文通過一系列數據分析后,發現所建構的理論可以在某些維度上同彼得斯進行對話。

3.1? 媒介的“馴化”

命題一:為了緩解親密關系的傳播中因身體缺席導致的傳播焦慮,人們對媒介進行馴化。

該命題涉及媒介使用行為及影響因素等問題,也即親密關系依賴與安全感訴求等心理機制促成了特定的異地戀媒介使用方式。本文將這個過程用比喻為“馴化”。

3.1.1? 基于安全感訴求的媒介使用行為及特點

1)監視行為。頻繁查看對方社交賬號、關聯家中的攝像機觀察對方等舉動皆屬于監視行為。如使用媒介做什么,和什么人聯系,聯系的內容是否過于曖昧等,使用媒介實現遠程監視的主體從“安全感”出發賦予了這一行為的合理性,譬如大多受訪者(女性為主)認為男性出軌率高,這樣的監視是出于讓自身放心、提升安全感的考慮;而男生則是擔心女朋友“被別人搶走”。與此同時,監視行為還呈現出“雙重標準”的特點,也即通常是女生單方面監視男生,而不允許對方有同樣的監視舉動,“我可以保證自己,但不相信對方”。無論是“不在場”的擔心還是基于社會心理學中自我服務偏差理論[4]的“雙標”特點都源于內心對戀愛關系不再安全的焦慮。

2)公開情感狀態來宣告主權。“秀恩愛”是許多情侶會進行的一種社交平臺共享行為。同非異地情侶一樣,異地戀情侶認為秀恩愛行為是在肯定對方,將對方帶入自己的生活圈,也通過他人肯定和祝福獲得喜悅與享受。有所不同的是,異地戀情侶們看重的還有對自己非單身狀態的公開行為本身,在他們看來,這是一種主權的宣告,讓他人知道自己已有所屬,免去不必要的糾葛麻煩。這一行為無疑讓自己的戀人獲得一定程度上的安心。

3)及時回應需求。幾乎所有的受訪者都有及時回應的需求,即希望對方盡可能快地回應自己的呼叫或聊天對話框的信息。受訪者大多把及時回應等同于“在乎”“愛”“重視”等,若缺乏及時回應,就會產生失落、無奈、擔心等負面情緒。正是因為安全感的相對缺失,因為“不在場”的焦慮,因為害怕失去,人們迫切想知道對方的現狀,也迫切地想要尋求對方的在乎與肯定。

3.1.2? 基于親密關系依賴的媒介使用行為及特點

親密關系依賴是另一個重要影響因素,戀愛就是一種特殊的親密關系,因而基于戀愛關系產生的親密行為便容易理解,無須有過多的解釋。頻次高、時間長、更注重分享等是異地戀媒介使用的重要特點。

譬如情侶基于想念,渴望交流,希望在異地戀關系中保持和睦同時增進感情,他們會更加頻繁地聯系對方。同時,因為距離的原因,希望能夠盡可能長時間地“在一起”,因而異地戀情侶通過媒介聯系的時間更長,分享的內容也就更加地豐富和瑣碎。他們用“數字親密”替代“現實親密”,用線上關心取代現實照顧,并且很多情況下,異地戀情侶認為對方與自己有相同的需求。無論是思念和愛也好、共情的同理心也罷,都源自于對親密關系的依賴。

3.1.3? 對“馴化”的解釋

本文想體現的深層含義之一是,并非媒介功能決定了戀愛的方式特點,恰恰相反,媒介不僅僅為異地戀者營造了戀愛的媒介環境,更重要的是人們對媒介可供性的選擇性利用[5],也即基于人們在異地戀中的情感訴求心理訴求等,如何通過對媒介功能的選擇與個性化使用來處理“不在場”的戀愛關系。這種視角正像是我們對野生動植物的“馴化”:和平時期馴化馬來馱物,戰爭時期馴化馬去沖鋒,人們將媒介功能至于異地戀的具體情境下,為尋求安全感、維系感情等目的對其進行選擇性的最大化利用,盡管許多功能與之發明之初的目的已經全然不同。

綜合上述分析,研究發現媒介成為了關系維系的終端。這一點將在下文進行進一步討論。

3.2? 賦予媒介新的意義

命題二:馴化的結果是媒介被賦予新的意義。

該命題是對上一個命題的推進,涉及影響因素、使用行為及使用結果。

如上文所述,在主觀需求等影響因素作用下,對媒介的功能進行選擇性地最大化利用,最終產生個性化的媒介使用行為及特點,我們把這個過程稱作對媒介的馴化過程。在這一過程中,安全感訴求和親密關系依賴等主觀需求同具體使用行為相結合,共同為媒介賦予了帶有異地戀烙印的全新意義。

3.2.1? 媒介決定異地戀關系

首先,媒介成為了一段關系完全依賴的必備品。無論何種媒介,誕生之初定然不是以成為關系中的依賴對象為目的,但因為距離導致的“不在場”,親密關系必須要有工具來維持聯絡,安全感也需要途徑來填補,數字親密在現實之外成為了現實親密的唯一延續,戀愛雙方通過相互的媒介使用來感知對方的存在隨后映射到現實。異地戀不同于網戀,但在對媒介的依賴上又最接近網戀,若缺乏媒介,異地戀關系也不復存在。媒介就這樣在異地戀關系中顯現出了“技術中心主義”的意味。

3.2.2? 媒介的附加意義

麥克盧漢曾言“媒介是人體的延伸”[6],那么在異地戀中,媒介更是超越一般程度地延伸人體,許多日常大眾的一般功能被最大化地利用乃至曲解。例如,社交賬號的設置本是方便人們進行網絡社區的虛擬社交,但由于對異地戀的種種看似“必要”的擔心,人們頻頻登錄戀人賬號進行窺探檢查以獲取內心的安全感,這時候的社交賬號、虛擬社區軟件等已然成為眼睛的延伸,媒介也就意味著監視。

再看社交平臺功能。微博也好、QQ空間、微信朋友圈也罷,“分享”是其最顯著的屬性,無論“秀恩愛”還是“秀美食”“秀出游”,一般情況下都可以定義為分享行為。但對許多異地戀情侶而言,“秀”的目的本身被賦予了對“主權”的宣誓的意味。分享喜悅尋求祝福的出發點也是存在的,但當“秀恩愛”意味著宣告非單身狀態、意味著維持雙方在相互世界中的地位、意味著“閑人勿擾”的時候,分享的目的也就不再單純,宣告主權成為了社交平臺功能的附加意義。

此外,通訊是許多媒介的基本功能,還有眾多軟件提供的購物、游戲功能等,同樣被異地戀情侶個性化地加以使用。情侶們彼此固定地使用通訊功能道早晚安,在新年來臨之際通過打電話、視頻等來營造“在一起”的氛圍從而“共同”跨年,在特殊的節日、紀念日等時間節點發送祝福或網購禮物,使用情侶頭像、情侶相冊等情侶符號等,這樣一來,通訊就不僅僅是通訊,網購也不僅僅是網購,以此類推后我們不難發現,這時候的媒介意味著儀式。

最后,監視對方、宣告主權、這樣那樣的儀式感,還有頻繁又長久的問候與分享等等,有對安全感的尋求,更有對感情的依賴,但根本上都是在想方設法地參與對方生活,在對真實感的缺失進行彌補。盡管真實的親密感無論如何也無法取代,但異地戀關系中的人們不會放棄尋求親密替代,媒介意味著彌補。

綜上所述,我們可以說,異地戀中的心理機制與媒介使用方式共同為媒介賦予了新的意義。

3.3? 新的問題,新的焦慮

命題三:馴化過程本身帶來新的傳播焦慮。

該命題涉及主客觀影響因素、媒介使用行為及消極后果。

彼得斯認為傳播中身體的缺席將導致傳播焦慮,那么毫無疑問,對于異地戀中的情侶而言媒介使用的初衷是克服這種焦慮。但通過數據分析我們發現,主客觀因素與媒介使用方式共同作用下導致了異地戀中的一系列新問題。

3.3.1? 使用方式產生的問題

媒介“迅捷”的特征極大貼合了異地戀中需求方的心理訴求,譬如有條件得到對方第一時間的回復與關心、有條件實時跟進對方的行蹤等,但反過來對于被需求方而言卻時常等同于負擔和煩惱。而需求與被需求是相互的,因而上述問題便成為了一個跳不出的循環。

及時回應的需求帶給許多被需求方疲憊感、精神壓力甚至厭煩感,缺乏及時回應帶來的“你不愛我了嗎”等猜疑與消極念頭成為親密度下降的導火索;而對“理性”情侶而言,即便沒有猜疑誤會,也會產生對對方安全與否等基于不可知因素的焦慮恐慌。“每個人都需要個人空間”,“很多時候有自己的事總是回復并不現實”,矛盾的是,異地戀情侶們承認及時回應缺乏可行性與合理性,但同時又極度渴望著在他們心中象征著“愛”與“在乎”的及時回應。最后,對需求方而言,因缺乏及時回應而產生的消極情緒累積之后,為避免所謂“失望”或是進行以牙還牙的懲罰,一方有意降低聯系對方的頻次,新的交流問題便再一次產生。而關于監視行為產生的不信任感等便不需要有過多闡述。那么我們是否可以認為,是媒介的既有特性使這些問題的產生成為可能?異地戀中的情感訴求、個人目的等是許多問題的潛在因素,但倘若沒有媒介提供的新途徑新功能,上述問題便不足以昭彰。

3.3.2? 交流內容問題

麥克盧漢曾提出“媒介即訊息”的觀點[6],他實際上強調的是信息的清晰度、結構方式、傳播形式遠比內容本身來得重要;麥氏同時認為媒介是人體的延伸,但因為既有媒介并非全息全能,每一種媒介功能只能延伸部分的感官,那么所承載的信息也就總處于限制之中。例如在應用最廣泛的即時聊天中,情侶們時常因會錯語義而引發誤會爭執,文字作為抽象的象征符而允許不同的釋義,那么霍爾所謂的“偏差性解碼”便是難免。凡此種種,人們感到異地戀中的情感交流是難以深入的,就連吵架都未必“吵得清”。

3.3.3? 不足以維系感情

異地戀者認為媒介不足以維系感情,他們不是在不滿意媒介本身,說到底還是對距離的無可奈何。即便未來媒介發展足以全方位延伸感官,但依舊是缺乏真實的,肢體接觸的實感、溫度的實感、真正意義上“陪伴”的實感等,技術只能最大程度去彌合在場與不在場之間的溝壑,卻永遠無法達到真實。人們通過媒介獲得戀人的關心、收獲的幸福感是對信息流的依賴,情侶們需要真實見面、一起旅游這樣的強連接來真正地維系關系,媒介戀愛是徹徹底底的弱連接。

3.3.4? 社交黑洞

社交黑洞的產生也屬于使用方式導致的問題之一,但由于它不指向親密關系問題,因而單獨列為一點。如受訪者所言,過度依賴媒介奪取真實世界中社交的選擇和機會,實際上,這里“對媒介的過度依賴”指的是“對由媒介聯系的親密關系的過度依賴”。若認為密切高頻的聯系是彌補“距離”的良方,人們囿于其中,便會擠占自己正常的社交空間。雖說一切都能用“適度”來解決,但“度”卻又是最難把握的概念。因而我們說,主客觀因素與媒介使用方式導致了異地戀中的一系列問題,它們是在“媒介戀愛”產生前不曾出現過的新焦慮。

4? 結論

大學生群體的數字親密問題可以一定程度代表絕大多數異地戀中媒介使用的問題。為了緩解親密關系的傳播中由于身體缺席導致的傳播焦慮,人們對媒介進行“馴化”,在親密關系依賴與安全感訴求等心理機制的作用下,監視行為、在社交平臺公開戀愛狀態行為、及時回應需求等使用行為與特征得以產生;而一系列“馴化”的結果是媒介被賦予了新的意義,在異地戀關系中,媒介行為意味著宣告主權、意味著儀式感、意味著監視、意味著“愛與不愛”的證明等,媒介最初的功能已被最大化利用,甚至有了被賦權的意味;最后,盡管異地戀者使用媒介的初衷是維系感情,緩解“不在場”的焦慮,但對媒介的一系列“馴化”過程中又誕生了新的傳播焦慮,這些問題是由于過于高頻的聯系、監視等使用方式產生的,也與媒介形態本身導致的傳播內容局限性有關,人們意識到用媒介戀愛是無奈之舉,親密關系中的“不在場”問題永遠無法解決。

參考文獻

[1]劉海龍.傳播中的身體問題與傳播研究的未來[J].國際新聞界,2018,40(2):37-46.

[2]Charmaz,K..Constructing grounded theory. Sage,2006.

[3]陳向明.質的研究方法與社會科學研究[M].北京:教育科學出版社,2000.

[4]戴維·邁爾斯,等.社會心理學[M].北京:人民郵電出版社,2016.

[5]董晨宇,段采薏.我該選擇哪種媒介說分手 復媒體時代的媒介意識形態與媒介轉換行為[J].新聞與寫作,2018(5):33-37.

[6]赫伯特·馬歇爾·麥克盧漢.理解媒介[M].何道寬,譯.北京:商務印書館,2000.