養生

在上個世紀六七十年代的鄉村,“我”受了村革委會的指派,去照顧一位與革命有關系的孤寡老人夏黨氏,這期間聽老人講人情世事、世間見識、養生之道。這位“文物”一樣神奇的慈祥老人,一直活到103歲。這位老太太有著怎樣的傳奇過往?

那院子極其平常,在豫西北農村隨處可見。

門前一條土路。圍墻外是生產隊的菜地,種著白菜蘿卜西紅柿南瓜豆角之類的蔬菜。四周沒有鄰居。圍墻是黃土筑的,就是那種兩邊用木板夾著,填上潮濕的黃土,用石頭杵一杵一杵夯的,有一人多高。院子里看不見樹。一座瓦房單薄的脊,從院墻的頂端不好意思的凸露出來。兩扇大門始終關著。門口的葛巴皮草、鬼圪針、蒲公英、蓑衣草等自由瘋長,覆蓋了原有的道兒。常有一只大公雞帶著幾只母雞,用兩條粗腿揮動著爪子,在草叢、虛土里刨蚯蚓、螻蛄、蠐螬等。刨出來的東西它自己很少吃。它昂首挺胸的,目光在雄視著遠處。母雞們啄吃著它刨出的美食,不時地發出咕咕咕的叫喚聲,像是吃到了美食滿心喜悅又憋在喉嚨里偷偷地笑。夜來香、牽牛花、帶刺的紫藤等,興致勃勃地爬滿了圍墻,有些藤尖兒不安分地冒了出來,在微風中搖晃著高傲的頭。

這個院子荒蕪了。

后來我進入到這個院子,才發現院子里竟然還住著一個人,一個孤老太太——夏黨氏。她看上去八十多歲,后來才知道她已九十多歲,三寸金蓮,滿頭白發,身體精瘦,精神矍鑠。她上身穿藍粗布大襟上衣,緬襠褲,裹著綁腿,穿一雙又尖又小的黑布鞋。她的臉上皮膚細凈,幾道淺淺的皺紋橫爬在額頭,兩只眼睛喜歡半睜半閉著,露出的神色自信、平靜、慈祥。

夏黨氏問:“你,××的兒子?”

我點了點頭。

“哦,××的孫子,”她順口又說出了我爺爺的小名,“都長賊大了?”

這話說的,誰的孫子能不長大?再說,我爺爺奶奶已經故去多年。奶奶死得比爺爺還早。我那時還很小,對他們的印象朦朦朧朧,根本攏不清晰他們的眉眼相貌。聽人說,爺爺病的那年秋天,夏黨氏從四川回來了,帶著她的獨生子。冬天,我爺爺就去世了。

我是受了村革委會主任張黑毛的指派,來為夏黨氏做好事的。說做好事,其實是幫她干些體力活兒,擔水啊挑糞啊掏茅缸啊等。她是村里的“五保戶”。張黑毛說:“她丈夫已死去多年,聽說當年和紅軍有啥關系,政府還正在調查,不管咋說,這老太太年紀大了,還是要照顧的。”要不,我也不會見到這位出土文物一樣的老太太。

張黑毛和我家沾老親,是我爺爺他姑姑的外甥。這人世間沒有無緣無故的愛。

我非常喜歡這個院子。東北角有一口手壓的水井,輕輕一壓手柄,清凌凌的水就歡快地流出來了,流入一個青石頭琢成的槽。那石槽約半尺高一尺寬二尺長,底部有個拳頭大的眼兒,水從眼里流出,樂悠悠地順著水溝澆灌著菜園。院子里寬敞干凈幽靜,種著小蔥玉米白菜和幾畦蘿卜茄子紅薯西紅柿等,綠意盎然,生機勃勃,彌漫著一種清新的氣息。真像個世外桃源。生活在這樣的境地,就是神仙,大概也不過如此吧?

我家要有這么個院子該多好。我家十幾口人,擠在一個又小又窄的院子里。過道里兩個人碰面,側著身子才能過去。夜里走路稍不注意,常會相互撞頭,我有兩次鼻子還碰出血來。尤其是我們弟兄五個,滿院子晃來晃去,惹得我媽整天嘆氣:“一個個槍槊一樣,將來給你們說媳婦,誰能看上咱這院兒?”就俺家這院兒,簡直像一扇沉重的磨盤,壓在我媽的心頭,用她的話說,“讓我少活多少年”。你們不知道,農村里姑娘尋婆家,先要相男方家的院落。相就是看,看男方家的院子寬不寬敞,看有沒有瓦房。村南頭的狗尾巴,歪嘴塌鼻子獨眼兒,說話顛三倒四不成句子,一天到晚地流著口水,誰看見了都感到惡心。就這么個貨,簡直就是個憨囟[求](土話:傻蛋)。就因為他家是獨門獨院,有一座大瓦房,又是個獨生子,比我還小三歲,前年就結婚了。媳婦長得那個漂亮,像電影《鐵道衛士》里的女特務王曼麗。弄得我好長時間不愿看見狗尾巴,更不愿看見他媳婦王曼麗,看見了就眼睛里冒火。嫉妒,憤怒,愁恨,還是別的?搞不清楚。

“來了?”夏黨氏說,“坐,說說話。”

這我很樂意。可坐下來沒說幾句話,我就發現很尷尬。

夏黨氏問:“咋不讀書啊?”

我說:“鬧革命,停課了。”

夏黨氏問:“鬧啥子革命,咋還停了課鬧?”

這,誰三言兩語能說得清楚?

“不讀書,不識字,肚子里不裝上幾個字眼兒,長大成個憨囟[求],你憑啥子吃飯?”

菜地邊那兩行玉米已經快成熟了,穗有小棒槌那么大,鼓脹飽滿,在微風中齜牙咧嘴地憨笑。看著它們,我沒吭聲。

“就你們這些小屁孩,開襠褲才脫了幾天,就鬧啥子革命噻?你們懂個啥子喲?”

你聽聽,說這種話,能和她聊?這些話要是傳出去,那還得了?

夏黨氏大概不知道,現在社會上,像我們這樣的學生,都叫作紅衛兵革命小將,“肩負著人類的命運和世界無產階級的希望”,整天價喊著“讀書無用”口號,斗志昂揚地走出了學校,在火熱的“三大革命實踐”中經風雨、見世面鍛煉成長。關鍵是我還有個毛病:進校門就頭暈,拿起書本就頭疼,在教室里待上一天,就頭暈眼花走路直想摔跟頭。憨囟[求]才天天讀書識字哩。

我天天都想著去夏黨氏家。

夏黨氏是個非常勤快的老太太。她黎明即起灑掃庭除,不停地忙活。我每次去,庭院屋里桌椅板凳,她總是收拾得干干凈凈利利索索,讓你無從下手,不知道該干些啥。我沒事尋事干。水缸里原本有大半缸水,我也給挑滿了。茅缸里已沒啥茅糞,我硬是要舀上半茅桶,倒進菜地里。夏黨氏性格直爽開朗快言快語,見到我總是說:“來了?坐,說說話。”接著就開始叨嘮:“恁爺,肚子里有字眼兒,常聽他說,從小讀書不用心,不知書中有黃金。早知書中黃金貴,恨死當年沒用心。這些話,我都記得清清楚楚,你是他孫子,咋不懂得這個理兒?”要不就說:“一寸光陰一寸金,小時不讀書,長大落傷悲。快爬回學校,讀書識字去吧。”

“那哪行?學校都停課了,幫您干活兒,陪您聊天,這是革命任務,哪能說走就走?”

我發現,夏黨氏住的院子像是村里的孤島。她很少與村里人交往。除了張黑毛半月一月的露一下臉外,很少見到村里有什么人來。她也不嫌孤寂慌。突然一天,推門進來一個孩子,十三四歲的樣子,紅撲撲的臉蛋,額頭汗津津的,肩上扛著一個小布口袋,大概裝的米或面,胳肢窩夾著一個彎脖子南瓜,看見我微微一笑,進屋去了。

“啥人?哪村的?”我問。

“親戚,十里鋪的。”夏黨氏看著我,聲音突然提高了八度,“以后啊,你就別來了,等我死了,這院子有人?(注1)。”

這后一句話,出人意料的響亮,滿院兒亂跑。搞不好會飛出墻外,連外面過路的人也能聽見。

我一頭的霧水,滿臉詫異。

那小親戚進屋里放下東西,有些羞怯地走了。他時長不短的來,帶著些米面食物等,從不空手。但很少說話。

夏黨氏說:“孫子,這院兒恁那個爺,弄了一輩子中草藥。在西康省,后來改叫四川省雅安,開有一家大藥房,天天配藥制藥,往云南貴州西藏賣。民國二十四年冬天,紅軍在名山縣蒙頂山打仗,他送了幾次藥,后來又送藥去,就再也沒有回來。”

“聽人說了,那個爺好像與紅軍有啥關系。”我立刻有些興奮起來,“他要真是紅軍,您就是紅軍家屬,政府每個月會給錢的。咱村有兩個參加過抗美援朝的,一個被打掉兩個手指頭,一個腿肚子上被鉆了一個窟窿,每月還領好幾塊錢哩。知道嗎?縣城丁字口路東有個紅燒孫,他那八毛錢就能買一只紅燒野兔,兩毛多就能買一只燒雞腿。路西供銷社,一毛多就能買仨雞蛋。您咋不去問政府要?”

夏黨氏沒搭這個話茬。她說了另一個話題:“孫子,知道嗎?恁奶奶小名叫××,和我娘家一個村,鄰居,比我小三歲。俺倆從小就是好姐妹,好得像一個人,形影不離,還是我做的媒,把她說給了恁爺。”

這話真扯得太遠了,可我聽著新奇。

老太太說完這些話,沉默起來。那神態,像是去了很遠的地方漫游。過了一會兒,她說:“恁爺爺奶奶結婚后,不長時間,我就跟這院恁那個爺,跑四川雅安做藥材生意去了。離家幾千里,一去幾十年。”

我聽說過四川,就是那個為了保護生產隊的海椒奮不顧身舍生忘死被偷海椒的地主活活掐死了的少年英雄劉文學的家鄉。雅安,誰知道它在哪兒?

“孫子,來。”夏黨氏邁動著小金蓮,帶我到東間屋,說,“把這間屋拾掇拾掇,拾掇干凈了,你可以在這兒讀書寫字。”這老太太,一直把我的讀書識字放在心上。

后來,她一直叫我孫子。

東間屋久無人住,一股陳舊腐敗發霉的中藥味道撲鼻。地上一層浮土,踩上去一步一個腳印。棚頂布滿了蜘蛛網,墻角的一張網很大,有蔥花油饃那么大。三只灰色蜘蛛,鼓著圓溜溜的肚子,懶洋洋地在網中間爬著,見有動靜,立刻跑到了網的邊緣。這些蜘蛛賊精,一旦感到情況不妙,很快就爬上墻逃之夭夭了。墻上懸一橫匾額,二尺多長,尺把寬,毛筆字有小碗口大:

“無病吃妙藥,鍛煉強筋骨”。

匾額下面的墻上,有許多釘,掛著鋸開了把兒的干葫蘆。那葫蘆把兒用繩子和葫蘆連著,當蓋子用,大大小小有十多個。每個葫蘆上都有字,毛筆寫的:冬蟲夏草、麥冬、人參、枸杞、靈芝、菟絲子、肉蓯蓉、瓜蔞等。地上有三把杌子(讀音wù? zi,小木板凳),一張舊木板桌。桌上杯盤狼藉,放著一些小碗、盤子、小勺、杯子等,靠墻放著六個玻璃瓶,廣口的,一尺多高,蓋著蓋子。屋里的一切都落了一層灰塵。墻上靠窗戶的地方掛一個本子,取下來抖擻幾下,封面上的灰塵紛紛落下。翻開看,上面用毛筆小楷寫著:

一、生育

1.紫石英6錢,川椒0.3錢,川芎、桂心各1.2錢,川續斷、川牛膝、仙靈脾、當歸各3錢,菟絲子、枸杞子、香附、赤白芍、丹皮各2錢,水煎服。溫腎養肝、調經助孕。

2.枸杞子3錢,覆盆子、茺蔚子、菟絲子、赤芍藥、澤蘭、香附、丹參各2錢,紫石英6錢,于月經周期第11天開始服,每日1劑,連服3~4劑。

3.當歸8錢,白術、獲多、生地、川芎各6錢,人參、白芍、牛膝各5錢,砂仁、香附、丹皮、制半夏各4錢,陳皮3.6錢,甘草2.4錢,生姜0.6錢。將上藥和勻,分為10次劑,每日服1劑,水煎空腹服。月經未行服5劑,月經行后,再服5劑。調經育子。

4.當歸、赤芍、丹參、澤蘭、紅花、香附、荒蔚子各2錢。水煎服。對經閉、排卵不暢有效。

二、牙疼

1.棉花裹生豬油,烤熱,咬在疼牙處。

2.花椒一粒,咬在疼牙處。

3.大蒜2頭,去皮火上烤熱切片,貼疼牙處。

4.綠豆2兩,甘草3錢,煮水喝,吃綠豆,治牙疼。

三、實驗

1.葵花籽,公豬蛋,能不能補腎壯陽?

2.癩蛤蟆,曬干了碾成面,溫開水服,能不能消炎去熱,治絕癥?

3.初生小老鼠,泡芝麻油一年,能不能治療燒燙傷(試過,應該能)?

4.蒲公英,解濕毒,化食毒,消惡腫,預防絕癥?

……

噢,我知道了,這是她兒子夏瑞的屋子和遺物。

夏瑞活著時,我印象很深。他不怎么干活兒,常在村里街上、村外路上和田間小道上跑步。他跑起步來,像個定了速度的機器人,步子不大不小,速度不快不慢。夏天烈日炎炎,他穿著大褲頭,裼脊梁。十冬臘月,他光著頭,穿著單衣單褲。從身邊過,你會聽到他呼哧呼哧的喘氣聲,像是一頭笨熊拉著一車很沉重的東西。夏瑞脊背寬厚肥實,肚子溜圓凸鼓,像吊著的一只大豬尿泡。腮幫上有兩坨肉,那肉不停地抖動,閃動著油膩的光。尤其是那兩只眼睛,活像老挑家的那只大狼狗,狗視眈眈,炯炯有神,仿佛是把世間的東西都要看透了。這人真的是一臉福相。別說在湨梁村,走遍十里八村,也很難見到第二個。不少人認為,他起碼能活一百歲。后來,他突然死了,才五十三歲。村里經常有人死,誰死了,都很正常。唯有這個被認為能活一百歲的人死了,很多人感到意外和遺憾。

不過,夏瑞天天跑步的那些年,當過農村赤腳醫生,背著白色帶紅十字的藥箱四處亂轉,村里很少有人喊頭疼牙疼肚子疼的。村里人小病小災的,找到他都能看好。這幾年,不僅喊疼的人多了,關鍵是村里有好幾對年輕夫婦,結婚三四年生不出孩子來,急得他們父母公婆臉紅脖子粗的,一見面就相互質問:“媽那×,咋弄的,一直不見動靜?”“操,想讓咱爺們兒斷子絕孫?”有一次,黑老癱在大街上,邊走邊用鞋底子扇自己的臉,說:“牙疼,真受不了。”

我對那幾個廣口大玻璃瓶有興趣。擦去玻璃瓶上的灰塵,瓶里的液體顏色各不相同,黑的黃的紅的紫的,里面泡有什么東西,看不清楚。我掂起一個跑到院子里看,泡著兩對公豬蛋。又掂出一個,見泡著三根干柴棍一樣的東西,帶著稀稀疏疏的毛,瓶上寫著:牛鞭。

“這院恁那個伯,打年紀輕輕,沒病沒痛的,就天天配藥、吃藥,冬蟲夏草啦、菟絲子牛膝啦、人參枸杞啦,整天的吃。說啥?吃藥能健身。還最愛吃豬肉,越肥越愛吃,二十多歲時就胖得二百多斤。上膘了,就天天喝減肥茶,吃減肥藥,入冬歷夏,沿著那青衣江跑路,天天跑。媽那×,真不知道他是圖個啥?”

夏黨氏這是說她的兒子夏瑞。

聽著老太太叨嘮,我倒對那個伯充滿了敬意。胖,那是富態,那是有福之人。你看電影里的那些地主老財、資本家、有錢人,哪個不是肥嘟嚕嘟胖墩墩的?有好藥,有肥豬肉,誰不喜歡吃?不喜歡吃,不是有病,就是憨囟[求]。

你再看看這村里,有幾個胖人?個個都瘦得像只半死不活的猴,三根筋挑著一個頭。都想胖,做夢都想,可天天吃的啥?白菜蘿卜豆角南瓜西紅柿,玉米高粱大麥燕麥。據說那燕麥,最早是燕子吃的,后來人們當飼料,喂雞、喂豬、喂牲口。我們家,我媽天天清水煮蘿卜南瓜,炒菜常不放鹽,油瓶里一年到頭裝著少半瓶棉花籽油,不干重活兒,基本不動。飯菜清淡寡味,頓頓都是,看見就反胃。攢點小米、白面,金貴得很,不到農忙干重活兒,不能吃。吃還不能單吃,要和那些雜糧攪拌到一起吃(現在有些保健專家提倡吃粗糧、低鹽、少油,真不知道他們都有啥依據)。一年到頭,見不到葷腥。天天盼年下,能吃點豬頭肉、心肝肺、豬蹄、豬尾巴等各色雜碎,喝點骨頭湯啥的。這要是能胖得起來,那除非是狗出汗、雞撒尿、公豬能下崽。夏瑞伯胖得多好?像新出籠的八五面蒸的饅頭,誰見了都想咬一口,尤其是那些年輕婦女,看見他眼睛就發直,走路就忘記了該邁哪條腿。夏瑞伯也是,好不容易吃胖了,干啥還非要天天吃藥、喝茶、跑步去減肥?

這一點,我真不能理解。怪不得他那么短命,才活了五十三歲。

再說這夏老太太。天天凈吃些五谷雜糧青菜蘿卜,也吃不煩,瘦得像個風箏,一陣九級大風,能把她刮上天(我們這兒最大刮過六級風)。就這樣,她還一天到晚樂呵呵的,像灌了一肚子蜂蜜。這大概和她在萬惡的舊社會過慣了那種沒吃沒喝饑寒交迫水深火熱的日子有關吧?也可能是歲數大了,不講究了,能有碗粗茶淡飯吃就心滿意足了。

我可不行,受不了這種日子。

夏黨氏邁著三寸金蓮,常在菜地里折騰,拔草、掐南瓜杈、弄西紅柿架等。白菜蘿卜葉子碧綠如玉,她蹲在那兒,把葉子一片一片地翻過來,逮背面藏著的青蟲。青蟲也叫菜蟲,通體綠色,有小孩子的小拇指頭粗,愛吃各種青菜。

她從白菜地走出來,端著半碗菜蟲,問我:“孫子,愛吃嗎?”

“不愛吃,愛吃豬肉。”

“哦,可別學這院恁那個伯,這菜蟲和棉花蟲玉米蟲一樣,炒了好吃。”

“豬肉塊大,肥、香。”

“吃多了,會胖得像頭豬。”

“豬肉好吃,肥的最好,咬一口滿嘴流油,香。”我說著,嘴里立刻有了發濕的感覺,似有涎水溢流,“只有年下,俺叔才舍得去買個豬頭豬蹄豬尾巴,我才能吃個豬尾巴、幾片豬頭肉啥的。”

“吃米帶糠,白菜帶幫,雜糧青菜保安康,老輩人都這么說。”

“那些東西,都是喂豬的,都是那些吃不上精米細面大肥肉的人,說給自己寬心的。”

“這孩兒,等你活到我這歲數,就知道奶奶說的這話,才是真經。”

我咂咂嘴,感覺在嚼著那滿嘴流香的肥豬肉,不愿意再和她聊。

半夜,一陣追跑聲,呼呼啦啦的,還有撕咬聲慘叫聲,唧唧唧歡樂聲,把我從夢中驚醒了。是老鼠,不知道是老鼠們在爭奪吃的,還是在結婚娶媳婦。我發現,嘴邊的被子濕了一片,涼涼的。清冷的月光透過窗戶紙,把屋里變得一片朦朧。我咬著下嘴唇,看到不遠處房梁上,耷拉下一根尺把長的繩,繩頭拴一個木頭鉤,鉤上懸掛著一個竹子皮編的饃籃。那是饑餓歲月懸掛在孩子們心頭充滿希望的搖籃。雖然歷史的煙塵已經把它熏染成灰黑色。我媽平時在里面放一些玉米面窩窩頭、紅薯、野菜團子等。農活兒忙了顧不得做飯,就讓我們吃這些東西。餓極了,吃上一點,滿肚子都是幸福的感覺。吃多了不行,嘴干,咽不下去。我媽有辦法。燒一鍋開水,丟一點鹽,撒些蔥花,頂多再滴一些醋,讓我們喝。吃喝得我整天心酸胃燒,像著了一團火,想起來就惡心想吐。

看著那饃籃,我曾立下過宏愿:將來真有了錢,能吃上豬肉,尤其是那板油一大拃(土話:大拇指和中指岔開了伸直的距離)厚的肥豬肉,我就頓頓吃,天天吃,大口大口地吃。哪怕胖得真像頭豬,真像夏黨氏的兒子夏瑞,吃減肥藥,喝減肥茶,天天跑步,我也認了。至于能活到多大歲數,管[求]他哩,那是閻王爺的事。人不為嘴天誅地滅。先飽了口福再說。

夏黨氏嘴邊常掛著一句話:“再好的東西,再營養的藥,也不能多吃,吃多了,會遭報應。”

我頂不愛聽的就是她這句話。

后來,實行了“三自一包”(自由市場、自留地、自負盈虧、包產到戶)政策,年景慢慢好了,粗茶淡飯的,肚子可以填飽了。可雞鴨魚蝦大肥肉,冬蟲夏草人參枸杞,那都是啥?高檔品,緊缺貨,誰不愛吃?誰嫌多過?除非他是缺心眼、憨囟[求]。

一只大老鼠,大搖大擺地從菜地間的土路上爬過。后面跟著兩三只小老鼠,鼠眼骨碌碌轉,賊溜溜的。

“老鼠老鼠,”我喊起來,“奶奶,找老挑弄點老鼠藥吧?老挑的藥可厲害了,老鼠只要聞到味兒,腿一蹬就暈過去了。”

老太太說:“就是因為老挑,這些年,貓們也都不逮老鼠了。”

“奶奶也認識老挑?”

“咋不認識?自打雅安搬回村里,老挑、黑老癱,三天兩頭往這院兒跑,和這院恁那個伯,仨人一對兒半(湨梁村把一只公兔一只母兔常在一起,形影不離,叫一對兒。有時也稱年輕夫妻)拱在這屋里,鼓搗這藥,鼓搗那藥。黑老癱是劁豬匠,各村調舍跑,劁豬騸羊,吃公豬蛋、公羊蛋。那些東西都是大補,男人能隨便吃?吃多了上火,他就和外村一個寡婦亂來,又怕那寡婦懷孕,自己動刀,把那寡婦給劁了,大出血,生生把那寡婦的命要了。黑老癱自己,最后也喪了命。女人和母豬能一樣?能隨便去劁?還有那個老挑,喜歡逮老鼠吃老鼠,天天抱著朵葵花,咔吧咔吧吃,說是壯陽。哦,不說了,你還是個孩子,胎毛還沒脫干凈哩,不說他倆了。這院恁那個伯,五十歲出頭就死了。媽那×,他就是給吃死的。好東西吃多了,就惹是生非,胡來,他是生生死在了那張嘴上。啥叫養生?那都是養死。”

老挑、黑老癱,我都熟悉。他們哪一個是正經人?整天價神經兮兮的,真弄不清他們的腦子里,到底是比常人多了根弦還是少了根弦。他們幾個常在這里聚會,是我沒想到的。

我越來越離不開這個院子了。看得出來,老太太裝有一肚子的積蓄,很愛說,也很喜歡我,經常給我講一些想不到的事。比如她問我:

“屬啥?幾月生的?”

“屬蛇,陰歷五月。”

“好,陰歷五月的蛇好。”

“屬啥,幾月生不好啊?”

“一蛇二鼠三牛頭,四兔五猴六月狗,七豬八馬九羊頭,十月雞架上走,十一月老虎沿冰溜,十二月不能龍抬頭。知道了吧?凡是這個屬相,在陰歷這個月出生的,都不好。不信,你可以看看村里的人,拿我說的去對照對照,八九不離十,準著哩。”

我感到自己在開闊眼界,在長學問。她還說:

“掙錢不要攢,今天攢,明天攢,攢錢買把傘,一陣大風刮,只剩根竹竿。光拿根竹竿有啥用?要飯,打狗的棍。要不村里人說,誰誰誰窮得只剩下一根竹竿了。”

“人做事走過自己,也要走過別人。光想自己,將來會無路可走。”

“有飯送給饑人,有話說給知人。”

“十里地吃個嘴,不如坐家歇歇腿。”

真是樹老根多,人老話多,一點兒沒錯。她只要見到我,像是有一肚子說不完的話。

打心眼里,夏黨氏的那些話,我不是太感興趣。但坐在這院子里,聽她講著那過去的事,說我從來沒聽過的話,比坐在教室里聽老師講課讀書寫作業強,更比到莊稼地里汗流浹背的干活兒強,也讓我的心胸開闊了許多。

幾十年后,當我滿頭白發回顧人生,才覺得老太太說的很多話是人生真經。才覺得人老了,經歷了風風雨雨,飽嘗了喜怒哀樂,把對人生的感悟傾訴出來,告知后人,有一種延續生命般的快樂。遺憾的是,孫子們對我說的話,像當年的我一樣,不耐煩聽。

夏天雨多,下起來瓢潑一樣。屋檐下放著一排容器,缸、盆、瓦罐、木桶等,頃刻間灌滿了雨水。幾天后,她招呼我,一瓢一瓢地把雨水舀了,去澆灌院里種的紅薯玉米菜蔬。茄子開著紫色的花兒。她告訴我,哪些是空花,要掐去;哪些是實花,留著結茄子。紅薯秧葉長得很茂盛。她讓我操把剪刀,把每棵根部的秧蔓剪下幾條。原本密密匝匝厚實的秧葉,變成了如同謝頂男人的頭,毛發稀疏,裸露著頭皮。她說秧密了,吸走營養,紅薯就長不大。

我坐在教室里學習不行,幫老太太翻地、挑糞、澆水等,我從不惜力,干得滿頭大汗。夏黨氏總是站著看,笑瞇瞇的,嘴里叨嘮著:

“啥叫鍛煉?干活兒就是最好的鍛煉。出了力,出了汗,種瓜能得瓜,種豆能得豆,強健了筋骨,又有了收獲,心里多舒坦?吃飽了不干活,整天就知道跑路,伸胳膊踢腿,扭屁股調腰,翻著花樣空胡耍,還起個名字叫鍛煉。單這鍛煉,有幾個能長壽?這叫勤有功,戲無益。”

夏黨氏的這些話像是興奮劑,一針一針地注射到我的血液里,我渾身是勁,見活兒就手癢,不干就難受。

天剛下過雨,頭頂上驕陽似火。我赤裸著上身,穿個大褲頭,樂呵呵地鉆在半人多高的玉米地里,揮汗如雨地拔草、上化肥,往玉米芯里撒爐灰拌六六粉,治鉆芯蟲。村里的磚瓦窯剛剛打開窯口,窯壁、磚瓦熱得燙手,鉆進去大汗淋漓像蒸成半熟的鴨子。我全然不顧,背著一摞一摞磚,抱著一捆一捆瓦,跑得比誰都快。有人家正在蓋房,我跑過去,抓起一摞瓦、一塊磚,往一兩丈高的房坡上扔,從不失手。幾次路過縣搬運站,工人們正在干活兒,我不要任何報酬,幫著扛包、挑煤、抬水泥電線桿,干得很歡實。

幾十年后,到了大城市生活。哥們兒約打保齡球,我抓起就扔,幾乎次次滿貫。洗浴時進了桑拿間,溫度再高我也不覺得熱。驢友拉我爬華山泰山三青山,他們大汗淋漓累如笨熊,我則腳步輕盈如履平地。這都是那時練出的功底。在他們的夸贊聲中,我心里其實一直在責罵自己:真是他媽的吃飽飯撐的,閑得叫喚。

扯遠了。

夏黨氏的院子中間,無樹無花,陽光燦爛。靠西墻根長著三四棵小桑樹,一人多高,枝條隨意瘋長。夏黨氏揪下片片新嫩的葉子。

“奶奶,養蠶啊?”

“養蠶?養人。”老太太笑著,折下一根桑樹枝,把揪下的桑葉一片一片串好,掛在墻上,說, “晾干了當茶喝,能疏散風熱,清肺潤燥,清肝明目。”

蒲公英花開了。墻根下,菜地邊,小路旁,一朵朵一片片的,金黃燦爛。夏黨氏端著柳條筐,掐下了那喜笑顏開的黃花兒,一朵一朵又一朵,放在筐里晾曬。

天很高,瓦藍瓦藍的。幾朵潔白的云,隨意散飄著。房坡上趴著一只老貓,瞇縫著眼,一動不動,悠閑自在。陽光明媚柔和。屋檐下一把古老的柳圈椅,夏黨氏坐在上面,默默無聲,像一尊無情無欲的泥菩薩。腳邊的杌子上,放著一個青瓷碗,碗里泡著三五片桑葉,兩三朵蒲公英花兒。她端起青瓷碗,哧溜一口,含在嘴里品品,然后咽了下去;停了片刻,又哧溜一口,再含在嘴里品品,又咽了下去。就這樣,她慢條斯理地、有滋有味地喝,瞇縫起眼睛,慵懶地曬她的太陽。

“奶奶,咋不出去走走路,活動活動?老窩在院里。”

“走路?活動?千年王八萬年龜,見它們啥時候走過閑路,瞎活動過?”

“體育老師上課,老讓我們在操場上跑,說跑步能強身健體,還比賽,看誰跑第一,誰跑第二,爭冠軍亞軍,弄得俺們個個都不要命跑。”

“聽他瞎狗逼掰扯。咱村西北邊那高坡上,原來有座湨梁寺,寺里有個老和尚,叫慧凈,天天念經打坐,路都懶得走一步,活了一百多歲。這院恁那個伯,可跑了,天天跑,他活了多大?”

“俺那體育老師,姓焦,請來一個人,說是咱縣陳家溝的,教我們打太極拳。說陳家溝是太極拳的發源地,太極拳很神奇,打起來,軟如棉花硬如鐵,借力打力,輕功能上房,閃人快如飛。讓俺們背練拳的口訣:遠時用手近用肘,不遠不近使按手,高棚低樓平扶手,不低不高用挒手。”

“孫子,俺和恁奶奶娘家,離陳家溝不到三里地,也有養生歌:一輩子不練拳,一輩子半飽飯(不吃太飽),一輩子天天樂,一輩子獨自眠。俺村活八九十、一百多歲的人,比他陳家溝還多。”

“真的?”

“奶奶能騙你?在雅安時,天天早晨,那青衣江邊上,一群老頭老太太,彎腰的、踢腿的、甩胳膊的、拍巴掌的,嘴里‘呀呼嗨、咿呀嗨伸脖子可喉嚨唱的;跑步的、耍劍的、打拳的、翻跟頭的;用肩膀、用后背、用肚子、用屁股嘭嘭嘭撞樹的;手里捏著兩個核桃、鋼蛋、石頭蛋,哈拉哈拉轉的;伸直一條胳膊,兩根手指頭指著樹樁,兩眼一眨不眨盯著樹樁,像牲口拉磨,圍著樹樁噔噔噔轉圈的……娘那腳,玩啥花樣的、練啥功的都有。”

“奶奶也和他們一起練?”

“開始新鮮,和他們一起練。練著練著,有人就不見了,不認識的人進來了。練著練著,有人又不見了,不認識的人又進來了。不到半年,五六個人吧,再沒來練過。有一個還是領頭的,變著花樣教大伙兒練。一打聽,閻王爺請他們喝茶去了。有三四個才五十多,不到六十歲。練練練,一門心思地光知道練。光練有啥用?我醒過悶兒來,就不練了,坐下來,喘口氣也勻和些,省口氣暖暖肚吧。”

老太太真是個見過世面,有主見的人。

“孫子,我年輕時,老輩人常說:心凈活百歲。我不信,很多人都不信,現在我信了。人活長活短,不全在鍛煉。養身不如養心。人要想活歲數大,心里要干凈。有人說是心靜,心靜能長壽。這是進廟遇到假和尚——沒得到真經。你想想,心不干凈,咋能安靜?想心凈,就不能去干那些虧心事。干虧心事的,想去干虧心事的,他就是喝天泉水,吃靈芝草,練拳練出花來,心也靜不下來。為啥?心不干凈。老古語說:不做虧心事,不怕鬼叫門。做了虧心事,那些鬼們天天來,啪啪啪拍他的門,叫他、攪擾他、折騰他,他能心靜?能活歲數大?這院恁那個伯,活著的時候,整天價心里上下咕咚的,不消停。還一天到晚地吃藥哩、跑步哩、養生哩,就他做的那些事……嗨,算了,不說他了。孫子,你記住了,人活一輩子,要多做善事,多做好事,心好人好,會有好報,能長壽。”

這種養生經,我是第一次聽說,真的。

后來,夏黨氏去世了,無疾而終,享年103歲。

埋葬夏黨氏那天,縣里、公社來了幾個干部。有一個大概是領導吧,身材細長,像是營養不良又想拼命長高的綠豆芽,臉皮很白,戴二餅(土話:眼鏡),穿中山裝,衣服左上面口袋里裝著兩支鋼筆。他當著全村人的面說,經過調查了解,最近,政府有關部門正式作出結論:夏黨氏是革命烈士家屬。1935年11月,由徐向前、李先念等指揮的紅四方面軍,進至四川雅安名山縣,在百丈關一帶與國民黨劉湘部隊打仗。夏黨氏的丈夫夏正同志,當時參加了紅軍,后來長征過草地時犧牲了。根據有關規定,埋葬夏黨氏的一切費用,由政府負責。

“乖乖,丈夫夏正是老紅軍?”

“由徐向前、李先念指揮?真厲害。”

“這夏黨氏,可沒沾上這老紅軍一點光啊!”

“她咋也從不去找政府?也不嫌虧。”

鄉親們七七八八議論著。十里鋪的那個孩子來了。他現在已變成了小伙子,頭上裹著白布帽。一起來的還有個婦女,四十多歲,頭上系根白布條。那婦女對小伙子說:

“兒子,這就是你家,恁爹叫夏瑞。”

“這兒……不是俺……姨姥姥……家嗎?”

那小伙子一臉愕然。突然,門外傳來了一陣哭聲。那哭聲悲痛欲絕,聽著撕心裂肺,像鈍刀割著屁股上的肉,一彈一顫的。順著哭聲,閃進來一個年輕婦女,三十歲左右,頭上勒著白布條。她拉著一個十歲左右的小男孩,穿著一身孝衣,撲通跪在了夏黨氏棺材前面,鼻涕一把淚一把地哭,邊哭邊說:“我的婆婆娘啊,恁這一走,留下恁這孤孫寡媳的,往后的日子可咋過啊……”

這場面來得太突然了,像是演電影。

那幾個大干部,面面相覷,不知道該說啥。村里很多人,更是目瞪口呆驚詫不已,議論紛紛,說啥的都有。議論最多的是:

“夏瑞光棍漢一條,啥時候弄了賊大兩個兒子?”

村革委會主任張黑毛,我爺爺他姑姑的外甥,倒是很冷靜。他一臉嚴肅,手里捏著一張紙,大聲地咳了兩聲,清了清嗓子,說:“老少爺們兒,靜一靜,這是夏黨氏去世前留的遺囑,按有她的手指頭印,蓋有村革委會的大章,還有三個中人簽字。今天,當著縣里、公社干部和村里老少爺們兒面,看看這遺囑,里面說得很清楚:屋里的桌、椅、板凳、床,米缸、面甕、盆等,凡能移動的,送給十里鋪的×××。這個院子,房屋,留給她孫子。”

“咋光屋里東西?”那個四十多歲的婦女說,“哦,對對對,她孫子,這×××,就是她孫子。”

跪在棺材前的年輕婦女已經不再哭了,她站起身來,把那小男孩推到眾人面前,說:“老少爺們兒都看看,看他長得像不像夏瑞?這不是她孫子,是誰孫子?”

張黑毛沒搭理她,把手里那張紙晃了晃,說:“都好好看看吧,這遺囑里寫得很清楚,她的孫子叫司馬中。”

“啥?我?”

這簡直是晴天響炸雷,炸得我暈頭轉向。是不是弄錯了?我暈暈乎乎的。正不知所措,跑過來兩三個女人,也沒看清楚都是誰,把一塊白孝布,蒙頭蓋臉地罩在了我的頭上,把一個剪開了的麻袋,披在我身上,拖我到夏黨氏的棺材前,人們七嘴八舌地喊:

“快跪下,跪下,哭啊!叫奶奶。”

注1.?(qíng):繼承財產。

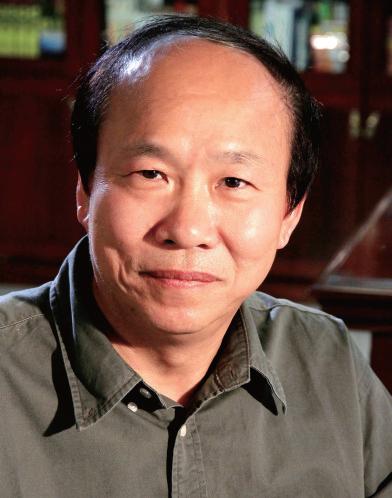

作者簡介

馮俊科,男,畢業于北京大學哲學系。中國作家協會會員。獲得過第五屆冰心散文獎,第六屆《北京文學》獎。出版有長篇小說《塵灰滿街》,《馮俊科中篇小說集》《馮俊科中短篇小說集》《江河日月》《寫在墻上的思念》《并不遙遠的往事》《千山碧透》等文學作品集和《西方幸福論》哲學專著等。多篇中、短篇小說發表于《人民文學》《當代》《中國作家》《北京文學》《十月》等刊,被《新華文摘》《小說選刊》《中華文學選刊》《北京文學·中篇小說月報》《小說月報》轉載和《作家文摘報》連載。作品被翻譯成英、德、法、阿拉伯語等在國外出版發行。

責任編輯 侯 磊