基于SouFLé框架的在線協作學習分析模型

張思 高倩倩 馬怡敏 魏艷濤 楊海茹

摘要:協作學習是在線學習的重要方式和途徑,通過學習分析提升其學習績效已成為學界共識。然而,已有相關研究多針對個體學習狀態,缺乏對小組協作狀態的關注。會話文本可以客觀反映學習者的協作過程,基于SouFLé框架提出的面向知識建構的協作學習分析模型及指標體系,從會話協商、會話介入和會話傳遞三個維度的12個指標出發,能對在線協作學習中的個體學習、組內學習、組間學習等階段進行全面分析和評估。從個體狀態、小組狀態、組間狀態和班級狀態四個層面,應用該模型對在線協作學習案例中的會話文本進行分析,結果表明:學習者的積極參與有利于小組在會話協商中達成觀點的一致和整合;協作狀態較好的小組能夠針對他組建議進行辯論并批判性接受;組間互評有助于促進小組間的互助合作,進而提升在線協作學習效果。依托SouFLé框架構建的協作學習分析模型有助于全面認識并指導在線協作學習過程,幫助教師有針對性地設計、監督和預測協作學習活動,并通過及時干預來改善學習效果。

關鍵詞:在線協作學習;SouFLé框架;學習分析模型;協同知識建構

中圖分類號:G434? ?文獻標識碼:A? ? 文章編號:1009-5195(2020)06-0094-10? doi10.3969/j.issn.1009-5195.2020.06.012

基金項目:國家自然科學基金面上項目“面向大規模在線教育的學習者協作會話能力評估模型及干預機制研究”(62077016);湖北省教育信息化研究中心開放基金項目“虛擬學習社區中教師會話反思分析方法研究”(HRCEI2020F0103)。

作者簡介:張思,博士,副教授,碩士生導師,華中師范大學湖北省教育信息化研究中心,華中師范大學人工智能教育學部(湖北武漢 430079);高倩倩、馬怡敏,碩士研究生,華中師范大學人工智能教育學部(湖北武漢 430079);魏艷濤,博士,副教授,碩士生導師,華中師范大學湖北省教育信息化研究中心(湖北武漢 430079);楊海茹(通訊作者),博士,副教授,碩士生導師,西華師范大學教育學院(四川南充 637002)。

一、 引言

近年來,在線學習已成為一種新常態,作為在線學習重要方式和途徑之一的在線協作學習日益受到關注。在線協作學習常以學習小組的形式進行,雖然學習者豐富集中的交互、詳細解釋、意義協商和生產性互動能促進小組成員間的協作(余亮等,2012),然而,由于具有不同經驗的學習者對同一知識內容的理解不同(何克抗,2018),個體在協作過程中會出現忽略他人貢獻、缺乏充足理由的論證、與主題無關的形式上的交流、沒有深入理解學習內容等情況,這常常導致有效的協作學習無法發生。因此,如何提升協作學習的績效成為了學界關注的焦點。

在線協作學習過程中所生成的學習行為數據為分析學習者的協作表現和學習績效提供了便利。利用學習分析技術可以對學習過程數據進行挖掘和分析,幫助學習者優化學習行為,進而提升學習效果(張進良等,2020)。事實上,學界對于通過學習分析提升小組協作學習績效的重要作用早有共識,但關于協作學習分析模型的認識并不統一。例如,毛剛等(2016)以活動理論和建構主義為基礎,從個體和小組的視角出發,以主體、客體和共同體為分析對象,以工具、規則和分工為影響因素對網絡協作學習狀態進行統計分析。李艷燕等(2020)從認知投入、情感投入、行為投入和社會投入四個方面對小組在線協作學習投入進行研究。在協作學習活動中,學習者的會話實質上反映了其協作解決問題時的一系列認知發展過程,僅僅依靠對會話參與和投入的分析往往不能全面刻畫其協作解決問題及共同建構知識的過程。要深度理解“隱藏”于會話中的知識協同建構,還需關注會話的內容、過程和方式。盡管協作學習被描述為一個復雜的社會認知過程,但在實踐中對協作學習的評估通常側重個體方面,即強調對個體在協作中狀態的分析,而缺乏對小組協作中成員共同調節、知識協商和傳遞過程的深入剖析。此外,由于協作學習的目的在于通過分享和協作來構建新知識,而對個體學習過程和結果的簡單疊加并不能有效表征小組的整體學習狀態,因而有必要探究以小組為單位的學習分析模型及其應用,特別是關注協同認知和協同知識建構過程對學習結果的影響。因此,本研究針對小組協作學習中的會話文本,基于SouFLé框架對其過程進行深度分析,并嘗試創新針對在線協作學習的分析方法,為實現協作學習中學習者的深度學習提供參考。

二、理論基礎

1.協同知識建構理論

協同知識建構是考慮社會和認知等多方面因素,強調個體在集體責任感推動下聯系已有經驗對觀點進行表達、分享、創建和協商,通過同化和順應實現個人認知到社會認知的提升,并依靠集體反思和交流不斷對群體認知進行修正和改進,進而形成新的知識和理解,最終實現對知識的協同共建(Scardamalia et al.,1994)。Gunawardena等(1997)從交互的角度出發,認為協同知識建構中學習者應該進行知識的共享,在分享、對比中分析觀點,對矛盾的地方進行意義協商和建構,最終達成一致的意見并進行應用。在協同知識建構過程中,因學習者的知識經驗和認知方式不同而產生的多樣性有助于成員之間的互動,更新認知思考方式以生成更高水平的制品,對促進學習者的深度學習具有重要價值(周平紅等,2018)。Stahl(2006)創新性地提出了個體和集體知識建構模型,并在小組認知(Group Cognition)理論中指出,針對協作學習的分析要以小組為單元,研究小組在協作過程中的會話以理解小組成員在互動中協商意義和建構知識的過程(柴少明等,2010)。此外,Stahl發現一些之前被歸類為個體認知的活動是在小組中由學習者進行協同交流而產生的,是學習者集體加工的成果,應當從協同認知的角度對其進行研究(林書兵等,2012)。然而,當前針對協作學習分析的研究在分析對象上多以個體認知為主,而對協同認知的關注不夠,因而難以對協同知識建構進行準確表征。

2.評價理論中的介入

“介入”的概念來自系統功能語言學中的評價理論,是指發言者在表明自身立場和態度時留給對方多大的爭辯空間(袁傳有,2008)。該理論框架包含態度(Attitude)、級差(Graduation)和介入(Engagement)三個子系統,具有人際方面的意義(Martin et al.,2003;Martin et al.,2005),其中態度是核心,級差體現對態度的強化或弱化,介入是態度的來源。介入關注聲音的來源和會話的參與度(阮英等,2016),體現言語者的觀點和立場等以實現人際意義,在框架中具有支撐作用。王振華(2003)從言語互動中的評價視角,指出介入在互動中產生,既能夠調節言語者的態度,同時能夠對話語的效度進行表征。介入反映個體通過語言去傳達自己的態度時是直接還是間接,即單聲(Monogloss)和多聲(Heterogloss)。單聲(又稱自言)是言語者僅陳述自己的立場和觀點,沒有加入或者承認其他不同的可能觀點。多聲(又稱借言)是言語者以開放的風格廣泛接納外部聲音,可分為對話擴展(Expand)和對話緊縮(Contract)。介入系統是言語者態度和定位的體現,能反映出協作學習中學習者之間的觀點協商程度。例如,“也許……”的表達方式,隱含學習者遇到問題不能肯定或觀點存在爭議的情況,暗示了學習者的學習狀態,同時也表明學習者愿意針對不同意見進行協商。

3.SouFLé框架

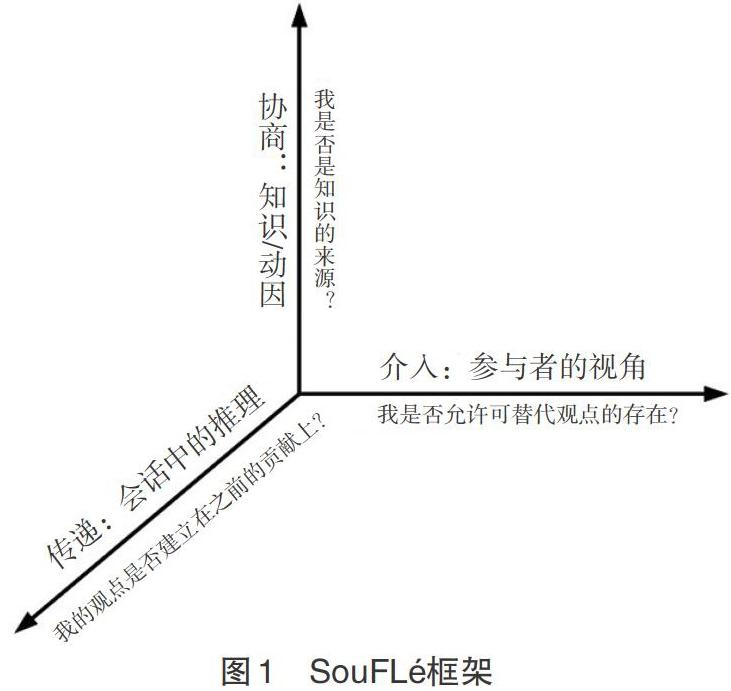

SouFLé框架(如圖1所示)源于系統功能語言學,包含協商(Negotiation)、介入(Engagement)和傳遞(Transactivity)三個子框架(維度),主要用于群體協作學習中的話語分析(Howley et al.,2013)。其中,協商子框架是從知識來源和行為定位反映學習者的知識協商表現;介入子框架是通過單聲、對話擴展和對話緊縮來捕捉學習者在建構觀點時對他人觀點的開放程度,并從學習者所言的主張、觀點和態度中反映其對于其他學習者不同聲音的影響和控制程度;傳遞子框架則從推理是否建立在已有貢獻之上來反映知識的整合和集成。三個維度中的任何一個都可以單獨用來分析協作學習過程,但是三者之間又存在著相互作用。

SouFLé框架從語言分析和社會語言學角度描繪了協作中的人際關系,從其三個維度出發可以對學習結果進行多種角度的分析和解釋。例如,SouFLé框架中的介入子框架體現了語言交流中學習者會話開放和封閉的細微之處,能夠更多反映會話交互的細節;就直接引導條件下的學習效果優于間接引導這一現象,通過對介入子框架的分析發現,間接引導條件下的學習者其單聲明顯多于直接條件下的學習者,從而較好地解釋了差異產生的原因(Howley et al.,2013)。相較于社會網絡分析和數理統計分析方法,采用SouFLé框架對協作學習中的話語進行分析,能夠較好地展示語言交互的細節(Howley et al.,2016)。協作學習中的會話復雜多樣,并且其人際關系是動態的,SouFLé框架為多視角分析協作學習中的會話提供了一種可行途徑。

三、面向知識建構的協作學習分析模型

1.模型建構

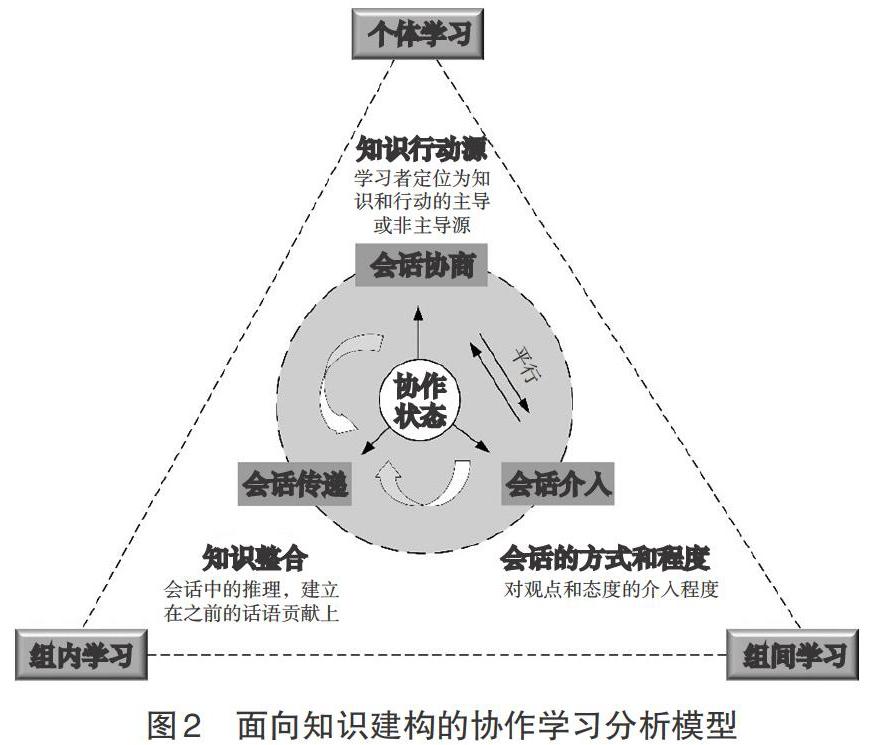

在SouFLé框架的基礎上,本研究將協商子框架、介入子框架和傳遞子框架分別表示為會話協商、會話介入和會話傳遞,綜合考慮個體、組內和組間因素對協同認知過程的影響,構建了如圖2所示的面向知識建構的協作學習分析模型。該模型將協同知識建構過程與學習分析緊密關聯,聚焦于小組在線協同認知和調節,從會話協商、會話介入和會話傳遞三個維度對協同認知過程進行分析和評估。

(1)協同認知和調節分析

模型的中間部分代表基于SouFLé框架的三大分析維度。會話協商主要關注知識和行動的來源,通過識別學習者是否主導在線討論中的知識和行動來體現學習者的動機和自我效能感,以及學習者參與有意義協作學習的能力。會話介入主要關注學習者參與會話的方式和程度,以及學習者在表達自己的態度時對他人態度和觀點的介入。通過對協作學習中對話的單聲和多聲判別,來反映學習者完成學習任務的方式是協商型還是封閉型,從而呈現出人際意義上的態度和關系。會話傳遞則主要關注知識整合,聚焦于傳遞會話的過程,研究協作過程中推理的變化,用于分析學習者的認知加工過程。

在該模型中,會話協商和會話介入之間存在著平行關系,即當學習者開始把自己定位為知識和行動的主導源時,他們也認同討論的話題存在著其他的可能性,愿意接受不同的聲音和觀點。當學習者的行為在會話協商和會話介入這兩個維度之間轉變時,學習者進行著知識的傳遞和整合,在之前自己或是他人的觀點之上進行推理,從而促進協同認知的發展。

(2)協同認知循環

協同認知過程包含個體學習、組內學習和組間學習等階段,形成螺旋上升的循環。個體學習是指學習者個人的學習,即學習者對知識材料形成個人理解,提出觀點和疑問。組內學習是指小組內的成員公開表述自己對知識的理解,并進行組內交流,對其他成員的觀點進行類比,提出質疑,表示贊同與否,即組內成員之間通過解釋和辯護等達成共識,共同完成小組任務。組間學習是以小組為單位進行的組間互評,小組成員先在組內對其他組的作品進行討論和交流,達成共識后再將評價意見傳遞給其他組。協同認知的循環過程表現為:學習者個體產生的疑問在組內得到解決,達成組內共識;小組間通過互評和反思進行意義協商,達成組間共識;小組間的共識傳到組內后進行組內建構;組內建構過程中學習者個體進行知識的內化和吸收。

2.指標體系

在協作學習分析模型基礎上,結合已有相關研究,本研究設計了面向知識建構的協作學習分析指標體系,如表1所示。

會話協商涉及知識和行動兩種類型,以及主要和次要兩種來源,其相互組合產生出的4個主要分析指標(編碼)如圖3所示。知識源(K1)指學習者在協作過程中把自己定位為知識的來源,包括學習者在討論中主動就問題進行回復,如“是”或“不是”;以及主動地貢獻知識,發表自己的觀點,如對事實的陳述、解釋和舉例等。接受者(K2)指當學習者對學習內容提出疑問而引發他人意見和觀點,或提出新的觀點并詢問他人意見時,將自己作為知識的接受者。敘述行動(A1)指學習者敘述客觀的事實,如對小組達成學習任務的情況進行描述。指示行動(A2)指學習者對他人在學習中遇到的困難給出解決辦法,為其指引解決問題的方向,如指導組內合作的進程。此外,挑戰行動(CH)指學習者會話表現出矛盾和沖突,即與之前的內容、斷言相反或者不相關。其他行動(O)指與主題無關的動作,不屬于以上行為的都歸類為其他行動。在會話協商的各個分析指標中,知識源、指示行動和挑戰行動反映出學習者的主導地位,稱為主導源;接受者和敘述行動反映出學習者的跟隨地位,為非主導源。

會話介入的分析指標主要分為單聲和多聲兩種類型。單聲(M)主要包括:事實陳述,即對客觀事實的描述;舉例說明,即運用實例證明事實的客觀性;客觀解說,即引起討論和論證的焦點話語。多聲包括對話擴展和對話緊縮兩種類型。對話擴展(HE)指學習者在對話中擴大了對話的空間,在表達自己的意見、立場和看法時接受和容納不同的聲音,對其他觀點開放。對話擴展包含引發觀點和摘引觀點:引發觀點指學習者表達自己的觀點或進行提議時,不確定是否正確,對存在的各種可能進行評估,并不斷引發他人的觀點;摘引觀點指容納和中性地引用他人的觀點,即學習者通過他人的話語來表明看法,但不參與其中。對話緊縮(HC)指學習者排除了對話觀點的可替代性,主要包含否認和宣稱:否認指對其他聲音的否定和反駁,表明自己意見不一致或者拒絕;宣稱指將命題表述為是高度可證的,不直接拒絕或否決相反的立場,而是明確地提出自己的立場,使得對話觀點的可替代性受到挑戰,包括認可、宣布、肯定或者讓步以表示贊同。從某種意義上來說,單聲是對話緊縮的極端形式。與對話擴展相比,對話緊縮更能反映出學習者在學習中的主導作用。對話擴展能夠反映出學習者學習的深度,對話擴展頻數高的小組更傾向于把觀點說清楚,因而其對知識的理解更為深入。

會話傳遞的分析指標主要包括無推理和推理兩類。無推理(NR)指學習者的回答與任務無關,對教師問題的簡單回答,以及重復闡述已表達過的內容。推理包含外化和交互共建。外化(E)是指學習者發表新觀點或提出新問題,使得話題轉移或產生新任務。交互共建(T)是指為了達成一致的理解或方案,學習者在自己或他人觀點的基礎上進行詳細闡述、質疑或反對。在協作學習中,學習者的不同觀點被闡述、整合和轉化以達到共識,會話傳遞被視為知識構建的重要步驟。

四、協作學習分析模型的實踐應用

1.應用情境簡介

本研究以“信息技術教育應用”網絡課程作為協作學習分析模型的應用情境。該課程是在介紹典型信息技術工具的基礎上,探討信息技術與課程深度融合的方法與應用。課程的授課周期為8周,學生為某師范大學的高年級師范生。課程采用協作學習模式,師生通過在線方式進行溝通交流,其中小組內討論主要在QQ上進行,組間討論則在該師范大學自主開發的云平臺上進行。

2.協作學習流程設計

參加該課程學習的46名學生被分為9組,每組5~6人,每組設組長1名。該課程根據Stahl的小組認知理論進行協作學習過程設計,其協作學習流程如圖4所示。在個體知識建構階段,小組成員根據任務查詢相關資料,形成自己的觀點,提出疑問,并嘗試進行問題求解。在小組協同知識建構的組內交流和組間交流階段,成員(小組)進行公開分享,經歷討論、意義協商后,達成共同理解并生成人工制品。人工制品可以是作品(如教學設計方案、教學課件等)或對某種觀點的共識,并可將其再次用于學習活動。

3.協作活動過程

協作活動過程分為教學設計編寫和教學課件制作兩個環節。其中教學設計編寫環節分為3個階段:(1)教學設計初稿。教師提供優秀教學設計案例以及班級優化大師、希沃白板等工具,學生在個人自學的基礎上,通過組內討論和協作完成教學設計初稿。(2)教學設計互評。各小組在云平臺上分享本組作品并評價他組作品,通過QQ群針對他組作品進行組內協商討論,并根據評價標準形成組內意見,然后在云平臺上發布。各小組在收到他組的評價意見后,同樣通過QQ群進行組內協商討論,達成一致后在云平臺上進行回復。各小組通過多次交流,最終完成組間互評和反饋。(3)教學設計修改與完善。各小組依據組內共識,參考他組意見完善教學設計。教學課件制作環節也分為3個階段:(1)教學課件初稿。各小組成員通過個人學習和小組討論,依據教學設計方案制作教學課件。(2)教學課件互評。通過組內和組間交流,在多次的互動和交流中完成對教學課件的組間互評和反饋。(3)教學課件修改與完善。各小組成員通過組內交流和個人學習,依據他組意見完善教學課件。

4.數據處理

在對QQ和云平臺上的會話數據進行收集和整理后,兩位研究生依據協作學習分析指標體系(見表1)對數據進行內容分析和編碼。編碼過程分為兩個階段:(1)兩位研究生接受編碼培訓,內容涉及編碼單元的選擇、編碼框架的理解、編碼一致性系數的計算、編碼誤差的解決等。(2)從會話數據中隨機選擇1500條文本,由兩位研究生分別進行編碼。編碼結束后,兩位研究生對比編碼結果,協商有分歧的編碼,明確指標含義及誤差解決方案,直到達成一致意見。再次隨機選擇1500條文本,由兩位研究生分別進行編碼。編碼結束后,計算編碼者間一致性系數(Cohens Kappa),該值達到0.88,說明編碼結果的信度良好(Fleiss et al.,2003)。之后,由兩位研究生分別對剩余的數據進行編碼。

5.數據分析

基于編碼后的數據,本研究對協作學習過程中的個體狀態、小組狀態、組間狀態和班級整體狀態進行了分析。其中,個體狀態分析和小組狀態分析選擇協作學習成果較為豐富的第1組作為對象,組間狀態分析則針對9個小組的教學設計互評和教學課件互評階段。

(1)個體狀態分析

對第1小組的會話數據進行分析,學生在各指標上的頻次統計和差異分析結果分別如表2和表3所示,其中的“主導源”為知識源、指示行動、挑戰行動頻次之和(后同)。在差異分析中,以小組成員各項指標的均值作為基準,表3中的正值表示高于小組平均水平,而負值則表示低于小組平均水平。

在會話協商維度,學生1在知識和行動上的主導源頻次最高,說明其在整個小組的協作學習中發揮了主導作用,對小組貢獻最多;而學生5的主導源頻次最低,說明其在協作學習中處于被動狀態。在會話介入維度,學生3和學生4的對話擴展頻次最高,說明其更愿意和持有不同觀點的他人進行協商討論,這有助于促進組內討論的深化和共同意見的達成;學生1、學生3和學生4的對話擴展和對話緊縮總頻次較高,這驗證了協作學習分析模型中會話協商和會話介入間的平行關系。會話傳遞維度反映了學生的觀點整合情況,頻次統計結果表明除學生5外的其他4位學生均較為積極地參與了這一過程。

(2)小組狀態分析

按照教學設計和教學課件兩個環節的6個協作學習階段對第1小組的會話頻次進行統計,結果如表4所示,其中非主導源為接受者和敘述行動頻次之和(后同)。

從會話協商維度的主導源和非主導源頻次來看,第1組學生的會話協商主要出現在教學課件初稿階段,而在教學課件修改與完善階段最少。就會話介入維度而言,學生在教學設計和教學課件的初稿和互評階段的對話擴展頻次較高,說明在這些階段小組成員對他人觀點保持開放且努力達成共識。在會話傳遞維度,交互共建主要發生在教學設計和教學課件的初稿階段,說明學生在這兩個階段的觀點整合較多。

(3)組間狀態分析

組間協作主要涉及教學設計互評和教學課件互評階段,對9個小組在這兩個階段的會話頻次進行統計,結果如表5所示。

從會話協商維度來看,各組在組間協作階段的會話以主導源為主,即主動為他組貢獻知識,指出問題并給出解決方案。就會話介入維度而言,各組會話主要以對話擴展為主,即各小組在組間學習階段積極開展對話協商,努力達成共識。就會話傳遞維度而言,大部分小組的外化和交互共建頻次均較高,說明其在組間協作階段對來自他組的觀點進行了有效整合。

(4)班級狀態分析

以班級均值作為基準,對各小組會話數據在各維度主要指標上的頻次進行差異分析,結果如表6所示,其中正值表示高于班級均值,而負值則表示低于班級均值。

可以看出,各小組在完成學習任務過程中的協作狀態不同。第1、第2和第9小組的協作學習狀態相似,組內協作較好。第3和第4小組在各類會話頻次上均低于班級平均水平,雖然其也成功完成了學習任務,但在體現深度學習的交互共建和外化上的會話頻次明顯較低。因此,有必要鼓勵第3和第4小組學生,以開放的態度面對新觀點和新問題,積極深入地開展協商討論,進而實現深度學習。

6.結果討論

在線協作學習需要增強組內成員的集體責任感,促進集體認知調節(陳向東等,2020)。學習者要在協作中積極承擔相應的任務,避免個人主導和個人孤立等現象的發生。在第1小組中,除學生5外的其余4位學生在課程中能夠積極參與,在會話協商中能達成一致和整合的觀點;而學生5在協作過程中只是被動接受知識和任務,多以描述客觀事實進行陳述,很少進行知識的推理和整合,其表現難以達成協作學習的目標。

理想的協作學習是所有小組成員為了共同的目標在協作過程中積極參與,并依據不同的任務要求調節學習狀態,最終使得所有成員均在協作中加深對知識的理解和掌握、獲得自身能力的提高。針對班級整體狀況的分析發現,雖然所有小組都能順利完成協作任務,但是不同小組的協作狀態不同。組間互評有助于促進小組間的互助合作,進而提升協作學習的效果。在對各小組的會話文本進行分析后發現,協作學習狀態較好的小組,其在教學設計和教學課件的互評階段具有較高的會話頻次。大部分小組能在組間協作階段積極主動地貢獻知識,指出他組問題并提出解決方案,且會話以協商為主,并對他組觀點進行了有效的整合。這表明互評過程中的深度交流體現出批判性、反思性等高階思維,有助于學生對知識的共享和理解,能夠促使其制作出更好的教學設計和課件作品。此外,對會話文本的進一步細化分析結果還表明,協作狀態較好的小組能夠針對他組建議進行辯論并批判性接受,直接修正類的評語對學習者改進作品的幫助更大(勝楚倩等,2019)。

五、結論和展望

基于SouFLé框架,本研究設計了面向知識建構的在線協作學習分析模型,并針對該模型提出了協作學習分析指標體系,進而將其應用于在線協作學習分析。研究結果表明,該在線協作學習分析模型有助于全面認識并指導在線協作學習過程。

一方面,在在線協作學習中,學習者通過交流、互動和協商解決問題,促進個體和集體觀點的不斷改進。學習者在協作學習過程中的會話包含豐富信息,借助面向知識建構的協作學習分析模型能通過對會話數據的分析反映其協作學習狀態。當小組成員在討論中定位自己為知識和行動的主導源時,他們會包容不同的觀點,在會話協商中促進主題討論的深入;在協作解決問題的過程中,小組成員在推理和交互共建中形成對觀點的整合和共識,更有效率地完成學習任務;而當小組成員的投入度較低時,則達不到理想的學習效果。該模型能夠幫助教師和研究者針對性地設計協作學習活動、選擇學習工具并依據協作學習狀態進行適時調整,進而促進深度學習的發生。

另一方面,在在線協作學習任務的完成過程中,小組成員會進行適應性的自我調節、相互調節和集體調節(Winne,2015),其是遠程學習成功的關鍵因素(Sitzmann et al.,2011),該協作學習分析模型可以幫助學習者實現上述調節性學習。例如,幫助學習者在協作學習過程中進行自我監控,通過不斷的定位和調節以達到較好的學習績效(鄭蘭琴等,2017);通過對小組任務和策略的集體調節促進小組成員間的知識傳遞和整合,進而更快地實現預期學習目標。此外,通過使用該協作學習分析模型,教師可以及時監督協作學習過程,全面認識小組在線協作學習活動狀態,并通過及時的預測和干預改善協作學習效果(張家華等,2017)。

本研究在以下兩個方面存在不足:一是在對會話文本進行編碼時,存在子類別界限模糊的問題,特別體現在會話介入維度上;二是由于采用手動編碼方法,難以應對大規模在線協作學習中的海量會話文本數據。基于本研究提出的面向知識建構的在線協作學習分析模型,未來研究可從以下兩個方面展開:一是引入自然語言處理和文本挖掘技術,實現對大規模在線協作學習的智能分析、監控和測評。二是更加深入地探究在線協作學習的發生機制,尋求個性化的協作學習干預和指導方法。

參考文獻:

[1]柴少明,趙建華,朱廣艷(2010).學習科學進行時:從個體認知到小組認知——美國德雷塞爾大學Gerry Stahl教授訪談[J].中國電化教育,(5):1-5.

[2]陳向東,張蕾,陳佳雯(2020).基于社會網絡分析(SNA)的共享調節學習評價:概念框架與解釋案例[J].遠程教育雜志,38(2): 56-68.

[3]何克抗(2018).深度學習:網絡時代學習方式的變革[J].教育研究,39(5):111-115.

[4]李艷燕,彭禹,康佳等(2020).在線協作學習中小組學習投入的分析模型構建及應用[J].中國遠程教育,(2):40-48,77.

[5]林書兵,徐曉東,任英杰(2012).從個體組合到小組認知:協作學習探究歷程回顧[J].遠程教育雜志,30(3):37-43.

[6]毛剛,劉清堂,吳林靜(2016).基于活動理論的小組協作學習分析模型與應用[J].現代遠程教育研究,(3):93-103.

[7]阮英,王瀾(2016).介入系統在大學英語閱讀教學中的應用及啟示[J].教育理論與實踐,36(18):57-58.

[8]勝楚倩,劉明,劉革平(2019).基于群體感知的在線同伴互評系統實現與應用[J].現代遠程教育研究,31(4):104-112.

[9]王振華(2003).介入:言語互動中的一種評價視角[D].開封:河南大學.

[10]余亮,黃榮懷(2012).協作學習活動結構設計研究[J].遠程教育雜志,30(5):74-81.

[11]袁傳有(2008).警察訊問語言的人際意義——評價理論之“介入系統”視角[J].現代外語,(2):141-149,218-219.

[12]張家華,鄒琴,祝智庭(2017).學習分析視角下在線學習干預模型應用[J].現代遠程教育研究,(4):88-96.

[13]張進良,魏立鵬,劉斌(2020).智能化環境中基于學習分析的學習行為優化研究[J].遠程教育雜志,38(2):69-79.

[14]鄭蘭琴,李欣(2017).調節性學習的發展:模型、支持工具及培養策略[J].現代遠程教育研究,(2):60-66.

[15]周平紅,張屹,楊喬柔等(2018).智慧教室中小學生協同知識建構課堂話語分析——以小學科學課程為例[J].電化教育研究,39(1):20-28.

[16]Fleiss, J. L., Levin, B., & Paik, M. C. (2003). Statistical Methods for Rates and Proportions (3rd Edition)[M]. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

[17]Gunawardena, C. N., Lowe, C. A., & Anderson, T. (1997). Analysis of a Global Online Debate and the Development of an Interaction Analysis Model for Examining Social Construction of Knowledge in Computer Conferencing[J]. Journal of Educational Computing Research, 17(4):397-431.

[18]Howley, I. K., & Penstein, C. P. (2016). Towards Careful Practices for Automated Linguistic Analysis of Group Learning[J]. Journal of Learning Analytics, 3(3):239-262.

[19]Howley, I., Mayfield, E., & Rosé, C. P. et al. (2013). A Multivocal Process Analysis of Social Positioning in Study Groups[M]// Suthers, D., Lund, K., & Rosé, C. et al. (Eds.) (2013). Productive Multivocality in the Analysis of Group Interactions. Boston, MA: Springer:205-223.

[20]Joshi, M., & Rosé, C. P. (2007). Using Transactivity in Conversation Summarization in Educational Dialogue[C]// Workshop on Speech and Language Technology in Education. New York: Wiley:53-56.

[21]Martin, J. R., & Rose, D. (2003). Working with Discourse: Meaning Beyond the Clause[M]. London & New York: Continuum.

[22]Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). The Language of Evaluation: Appraisal in English[M]. New York: Palgrave Macmillan.

[23]Mayfield, E., & Rosé, C. P. (2011). Recognizing Authority in Dialogue with an Integer Linear Programming Constrained Model[C]// Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. Stroudsburg, PA: Association for Computational Linguistics:1018-1026.

[24]Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1994). Computer Support for Knowledge Building Communities[J]. The Journal of the Learning Sciences, 3(3):265-283.

[25]Sitzmann, T., & Ely, K. (2011). A Meta-Analysis of Self-Regulated Learning in Work-Related Training and Educational Attainment: What We Know and Where We Need to Go[J]. Psychological Bulletin, 137 (3):421-442.

[26]Stahl, G. (2006). Group Cognition: Computer Support for Building Collaborative Knowledge[M]. Cambridge, MA: MIT Press.

[27]Winne, P. H. (2015). What Is the State of the Art in Self-, Co- and Socially Shared Regulation in CSCL?[J]. Computers in Human Behavior, 52:628-631.

責任編輯 譚明杰