YB地區茅口組三段礁灘地震相精細刻畫技術與應用

王 銀, 李文成, 陳會霞, 賀鴻冰

(中國石化勘探分公司,成都 610041)

0 前言

川北地區作為四川盆地的天然氣主要增儲陣地之一,正面臨著勘探程度不斷提高,勘探對象日益復雜,后備資源準備不足的困境。在未突破的層系或領域里面,除了前期構造演化、沉積充填等基礎研究之外,地震資料信息沒有得到充分的挖掘,而鉆井和露頭信息都無法準確傳達地下沉積相及微相的變化。地震資料作為唯一能反映地下地質規律變化的信息來源,是油氣勘探中最重要的基礎資料,因此,挖掘地震資料中有價值的油氣信息就成為勘探成功的關鍵。地震相分析就是充分利用地震剖面上的波組特征及反射結構的變化,進行沉積相及沉積物物性的推斷解釋,進而指出有利的油氣勘探區帶和目標[1-3]。為了解決油氣勘探的實際問題,深化地球物理與地質認識相結合,發展地震相精細解釋技術具有重要的意義。傳統的地震相解釋,主要依賴于人對地震剖面反射結構、波組特征變化的認識和對地震沉積學等幾門學科的理解,從而進行地震相與沉積相的聯合解釋,存在解釋主觀性、信息提取不全等方面的缺陷[4]。以隱蔽性油氣藏為主的勘探對象,對地震相的解釋和劃分提出了更高要求。朝著多元化、精細化的地震相刻畫技術發展方向,國內、外發展了基于剖面的精細等時格架建立基礎之上的波形分類、地震屬性、地震數據切片等地震相刻畫技術,是目前主流的地震相劃分和解釋手段[5-6]。

1 技術方法

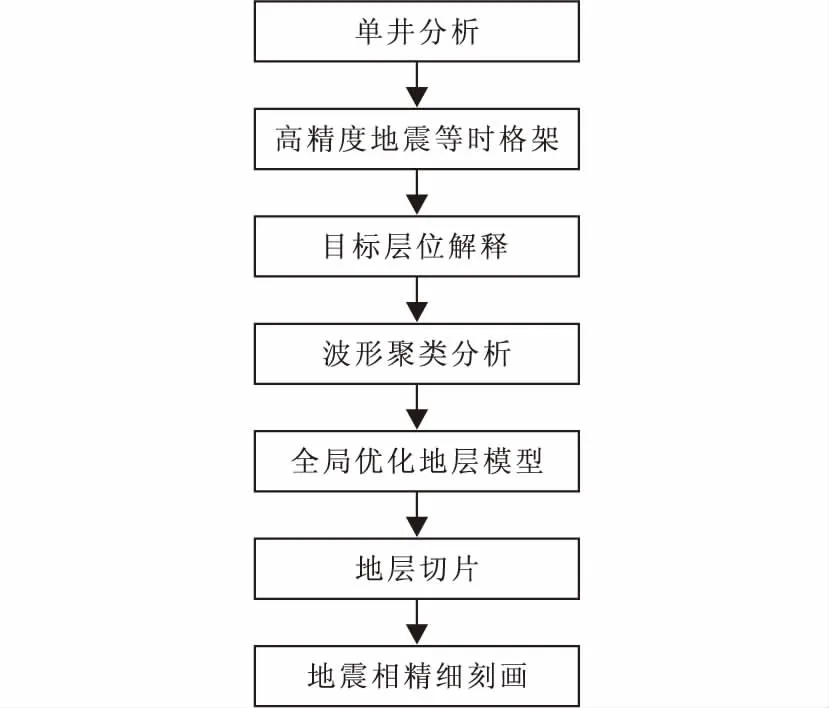

YB地區茅三段礁灘氣藏總體為大型低緩斜坡構造背景下的巖性圈閉,礁灘儲層發育程度受沉積相帶嚴格控制,與長興組大型臺緣礁灘模式不同,YB地區茅口組具有古地貌平緩,沉積差異小,臺緣淺灘厚度薄,儲層橫向非均質變化快等特點,造成進一步評價YB地區茅口組勘探潛力存在一定的困難。針對茅口組沉積及儲層發育的特點,開展高精度地震相精細刻畫是解決儲層預測問題的關鍵。針對問題的難點,本次研究應用地震沉積學原理,在建立精細的地震等時格架剖面基礎之上,采用基于全局優化地層模型的沉積微相精細刻畫技術,克服傳統的屬性切片缺陷,建立全局等時地層模型,并從三維地層模型中提取屬性切片,提高切片的等時性及準確性,分析高能灘沉積演化過程,確定最有利沉積相帶分布區,最終達到精細刻畫地震相的目的(圖1)。

圖1 地震相精細刻畫思路Fig.1 Fine characterization of seismic facies

2 高精度地震等時格架的建立

2.1 單井地質特征

YB地區茅口組茅三段由兩個四級旋回組成,頂部與吳家坪組海侵期的灰質泥巖呈現巖性亞相轉換面,底部以海侵域形成的高GR、低KTH,泥灰巖與茅二段頂高位域的生屑灰巖、含泥生屑灰巖接觸,發育開闊臺地、臺地邊緣及斜坡相沉積,典型井為A、B、C和D井。通過重點解剖研究區鉆井,明確各井目的層沉積特征、巖性組合及有效儲層特征,確定層序地層格架下沉積旋回和沉積相,為下步研究奠定基礎。B井:茅三段厚為162.2 m,劃分兩個四級旋回,對應2個亞段,茅三1亞段為第①個四級旋回(88 m):高位域的巖性主要為泥晶生屑灰巖、亮—泥晶生屑灰巖中緩坡沉積;海侵域以泥灰巖為主,外緩坡沉積。茅三2亞段:第②個四級旋回(厚度為74.2 m):高位域主要為泥-亮晶生屑灰巖、亮晶生屑砂屑灰巖,反映高能臺地邊緣沉積;海侵域為泥晶生屑灰巖沉積。C井:茅三段為斜坡相沉積,巖性為泥灰巖、碳質泥巖夾含生屑灰巖。D井:茅三段為緩坡到開闊臺地沉積,下部主要為泥灰巖、含泥含生屑灰巖沉積,向上水變淺,主要為厚層生屑灰巖、含生屑灰巖。A井:茅三段為緩坡到開闊臺地沉積,下部主要為泥灰巖、含泥含生屑灰巖沉積,向上水深變淺,主要為厚層生屑灰巖、含生屑灰巖。

2.2 單井地震相

針對YB地區研究目的層,通過單井分析確定的沉積相帶,分沉積相帶對單井地震構形進行分析,確定不同巖性組合對應的地震相特征。

B井位于臺地邊緣,在茅三段發育臺緣淺灘相沉積,巖性主要為泥—亮晶生屑灰巖、亮晶生屑砂屑灰巖,茅三段大套灰巖沉積在地震上呈現為弱振幅反射(圖2)。

圖2 YB地區各井地震反射特征Fig.2 Seismic reflection characteristics of each well in Yb area(a)臺地邊緣:B井;(b)斜坡相:C井;(c)開闊臺地:D井;(d)開闊臺地:A井

C井位于碳酸鹽巖臺地外斜坡—陸棚相。在茅三段,發育斜坡相沉積,地層厚度相對臺地邊緣變薄,巖性主要為泥灰巖、碳質泥巖夾含生屑灰巖,茅三段為頂谷底峰平行—楔狀反射,內部斜坡泥巖與灰巖互層呈空白反射。

D井茅三段位于開闊臺地沉積,下部主要為泥灰巖、含泥含生屑灰巖沉積,向上水體變淺,主要為厚層生屑灰巖、含生屑灰巖,在地震上呈強峰強谷平行反射,層內大套灰巖呈弱振幅反射。

A井茅三段發育開闊臺地沉積,下部主要為泥灰巖、含泥含生屑灰巖沉積,向上水體變淺,主要為厚層生屑灰巖、含生屑灰巖,在地震上呈強峰強谷平行反射,層內大套灰巖呈弱振幅反射。

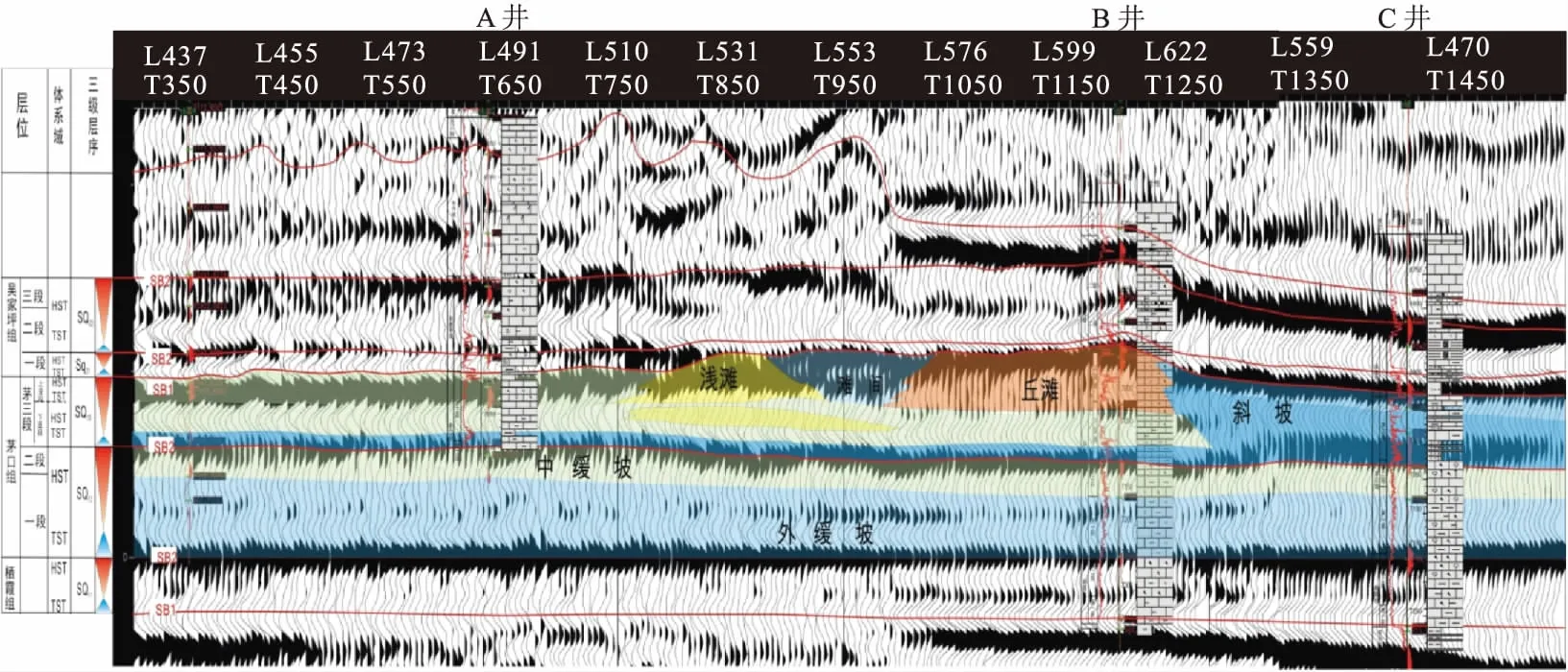

過D井—A井—B井—C井連井地震剖面上,可以看出,在目的層茅三段上亞段,B井區附近,巖相為外淺灘亮晶生屑灰巖,為丘狀反射,內部波峰。B井和A井之間的內淺灘生屑灰巖為微幅丘狀,平行雙峰反射。A井和D井所在的臺內灰巖沉積區,地震反射特征為強峰強谷平行反射(圖3)。

圖3 過D井-A井-B井-C井連井地震剖面Fig.3 Cross well D-A-B-C seismic profile

2.3 高精度地震等時格架的建立

YB地區目前鉆穿茅口組的井有4口,選取不同相帶的三口井,結合鉆井資料,建立過A、B、C三口井的地震層序地層格架剖面圖(圖4)。棲霞組至茅口組發育3個Ⅲ級層序。其中層序(SQ2)由茅口組一段及二段組成,層序(SQ3)由茅三段組成。

圖4 YB地區高精度地震地層等時格架剖面Fig.4 Isochronous framework profile of high precision seismic strata in Yb area

茅口組Ⅲ級層序格架SQ2:本層序格架由茅口組一段及二段組成。底部層序界面為茅口組與棲霞組分界面,為巖性巖相轉換II級層序界面(SB2),在地震剖面上表現為強波峰特征。其海侵體系域由茅一段下部組成。整個川東北地區位于開闊臺地內,水體相對較深,泥質含量較重,巖性以薄層灰色深灰色泥晶灰巖、泥質灰巖、含泥灰巖為主,局部夾碳質泥巖條帶。其高位體系域由茅一段上部及茅二段組成,川東北地區整體為開闊臺地沉積,高位體系域早期,水體深度變化不大,局部地貌高地區沉積有生屑灘,在茅二段相對海平面降低,在A井區發育開闊太低生屑灘沉積,巖性主要為灰色生屑灘沉積,巖性主要為灰色生屑灰巖沉積。

茅口組Ⅲ級層序格架SQ3:本層序格架由茅口組三段組成。底部層序界面為茅口組三段與茅二段分界面,為巖性巖相轉換界面和短暫的局部暴露不整合面,為Ⅱ類層序界面(SB2)。在地震剖面上表現為強-弱波峰特征。其海侵體系域由茅三段下部組成,YB地區巖性主要為灰色、深灰色泥晶灰巖、泥質灰巖夾鋁土質泥巖、泥巖沉積。在C井區向北為灰質泥巖、碳質泥巖沉積。本層序灘相儲層不發育。其高位域體系由茅三段上部組成,A井區至C井區間為臺地邊緣高能灘沉積,地層厚度明顯增厚,巖性主要為灰色、深灰色生屑灰巖、含生屑灰巖夾薄層白云巖沉積;C井區受峨眉地裂運動影響,在拉張裂陷環境下下沉,沿北西—南東方向地層厚度減薄,發育斜坡相沉積,巖性主要為碳質泥巖、灰質泥巖夾薄層泥質灰巖、灰巖沉積。茅三段末期整體抬升剝蝕,表現為升隆侵蝕不整合界面特征,沉積巖性主要為鋁土質泥巖夾煤線。地震剖面上不整合面由南部A井區的強波峰向C井區以北變為強波峰之上的零相位。

3 地震相刻畫

3.1 波形聚類

沉積地層的任何地質參數的變化,總是反映在地震道波形形狀的變化上。波形分類處理基于地震道的形狀變化情況,主要通過地震數據樣點值的變化轉換成地震道形狀的變化來實現,振幅值的大小對地震道整體形狀變化來說意義并不是很重要,首先劃分出幾種典型的波形特征的模型道,再將每一實際地震道賦予一個與其最接近的模型道。模型道的計算是通過模糊聚類、神經網絡等聚類分析方法來完成的,根據每道的數值對地震道形狀進行分類,也就是劃分地震相[7-9]。

模糊均值算法是目前應用最廣泛的聚類算法之一,它最早是由Bezdek[10]教授提出的。模糊聚類分析的基本思想,是用相似性尺度來衡量事物之間的親疏程度并以此來實現分類,其實質就是根據研究對象本身的屬性來構造模糊矩陣,在此基礎上根據一定的隸屬度來確定分類關系。模糊聚類屬于模式識別中的無監督學習,它不需要訓練樣本,可以直接通過機器學習達到自動分類的目的[11-12]。

等時格架剖面表明,YB地區茅三段地層沉積分異明顯,地震等時格架單元內地震相變化豐富,以茅三段地層地震等時格架頂底為時窗,通過統計發現相干性較差的波形可以分為7類,在平面上的展布具有明顯的規律。波形分類平面上主要分為四類波形(圖5),從西南-北東分別用藍色、黃色、紅色、紫色,另外幾種顏色零星分布在四大類的周圍,結合鉆井和沉積環境開展地震相解釋。紫色代表陸棚-斜坡相,主要以泥巖及硅質巖為主,以C井為代表;紅色和黃色為臺地邊緣淺灘沉積,以B井為代表;藍色為開闊臺地相,以灰巖和含泥灰巖沉積為主,以A井和D井為代表。

圖5 YB地區茅三段波形分類圖Fig.5 Waveform classification of maosan section in YB area

3.2 基于全局等時地層格架的地震相演化

基于波形分類的地震相分析原理是,利用地震道波形特征對某一層段內地震數據道進行逐道對比,將代表同一類沉積相的地震反射波分為一類,從而得到地震異常體平面分布規律并以此來揭示同一沉積相帶[13-15]。波形分類屬性結合古地貌圖可以精細刻畫臺緣相帶,但地震內部反射結構不清,地震相刻畫精度不高。為了進一步提高地震相分析的精度,開展了基于全局等時地層格架的地震相精細刻畫技術研究。基于全局三維地層模型的屬性地層切片,較之傳統方式更具有等時性,建立全局等時地層模型,并從三維地層模型中提取屬性切片,不僅可以提高切片的等時性及準確性,而且以此為基礎可以開展地震微相的精細刻畫。

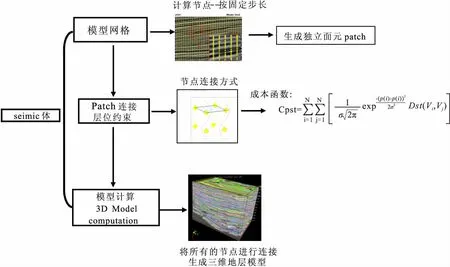

圖6 全局優化地層模型技術Fig.6 Global optimization of formation model technology

圖6是全局優化地層模型建立技術流程,其主要分以下幾步:①在地震波形數據的基礎上建立三維網格模型,在極性處(波峰、波谷及零相位)設置固定步長形成節點網格;②定義步長,將步長內的局部道數據所形成的Patch(面元)被當作最基礎的對象單元,計算兩個單元間的多種屬性后得出的一個綜合的相關度指標;③從全局的角度進行價值函數計算,通過對比后,將價值函數最小的那個整體節點連接結果輸出,獲得全局等時的三維地層模型數據體。在全局等時三維地層模型數據體中抽取層位,進行屬性提取,獲得等時的地層屬性切片,提高沉積微相刻畫精度。

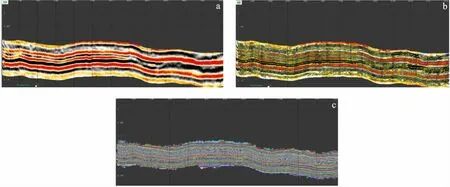

圖7是元壩茅口組全局等時地層格架,其將剖面內所有同相軸,以最小成本函數為約束進行了追蹤,自動追蹤層位與剖面匹配關系良好,由于其是基于三維數據體的解釋,解釋結果更具等時性、更準確。同時,全局自動追蹤得層位,為等時切片屬性分析奠定基礎。

圖7 YB地區茅口組全局地震等時格架Fig.7 Global seismic isochronous framework of Maokou formation in Yb area(a)研究區原始地震剖面;(b)研究區模型網格;(c)研究區等時地層格架模型

等時地層切片技術是通過追蹤兩個等時沉積界面間等比例內插出的一系列層面進行切片分析,來研究沉積體系和沉積相平面展布的技術。等時地層切片考慮了沉積速率和沉積體平面位置的變化,比時間切片和沿層切片更加合理,在地層厚度變化比較大的情況下,等時地層切片與沿層切片相比優勢明顯,更具有相對等時意義[16-24]。

圖8 YB地區茅三段振幅切片圖Fig.8 Amplitude slice of mao3 in Yb area

圖9 YB地區茅三段振幅切片圖Fig.9 Amplitude slice of mao3 in Yb area(a)茅三段底界向上10 ms;(b)茅三段底界向上20 ms;(c)茅三段底界向上30 ms;(d)茅三段底界向上40 ms

以茅口組三段為一個地震等時格架單元,在該單元內插入若干個等分格架面,與振幅、相位、頻率等數據體相切,可以得出一系列反應各自年代地層的屬性切片,以圖8四個關鍵地震等時格架的振幅切片加以說明,圖8(a)為茅三段早期振幅切片,西南角黃色為基調代表區域為內緩坡沉積,藍色為基調的中部地區為中緩坡沉積,東北角橘黃色區域代表外緩坡沉積,圖8(b)、圖8(c)除了明顯的相帶差異外,也刻畫了內緩坡及中緩坡沉積物橫向的細微變化,東北角外緩坡沉積物較為均一,圖8(b)可以看出在茅一二段沉積高部位發育淺灘,隨后淺灘逐漸向北東方向遷移。圖8(d)為茅三段沉積晚期,沉積差異最大化,發育了西南角橘紅色為主基調的開闊臺地,中部以黃色為主基調區域的臺地邊緣,東北角天藍色、黃色為斜坡-陸棚相,開闊臺地及斜坡-陸棚相沉積物橫向差異小,顏色較為較為單一。臺地邊緣區域振幅變化豐富,整體可以劃分為兩個帶,白色虛線外側黃色區域為臺地邊緣丘灘沉積,B井實鉆已證實。白色虛線內側,非均質變化非常強烈,推測為臺地邊緣淺灘沉積疊合巖溶發育帶,均為油氣勘探的有利區帶。

4 應用效果對比

在本次研究中,我們將常規方法制作的地震相演化切片(圖9),與基于全局等時地層格架的地震相演化切片圖相比較,從圖9(a)上可以看出,西南角紅色、青綠色為基調區域代表了內緩坡沉積,中部藍色區域代表了中緩坡沉積,整體來看早期有相帶差異,但邊界不明顯,圖9(b)~圖9(d)為茅三段中-晚期振幅切片,表明整體臺地進一步分異,西南角紅色區邊界明顯,中間青綠色區域零星分布,反映了灘體從西南往東北方向遷移的過程,但與圖8(b)~圖8(d)相比較,灘體的分布邊界模糊不清。

5 小結

傳統的屬性切片一般通過層位計算后提取對應信息獲得,不能做到足夠精細,而基于全局三維地層模型的屬性地層切片較之傳統方式更具有等時性。采用全局優化地層模型建立技術,建立全局等時地層模型,并從三維地層模型中提取屬性切片,提高切片的等時性及準確性,分析高能灘沉積演化過程,確定最有利沉積相帶分布區,該方法的研究成果,有效支撐了圈閉刻畫及井位論證工作。