場所精神視角下公共藝術價值研究

吳書言 黃小華

摘 要:針對近年來城市化進程加速而產生的城市公共空間建設問題、市民歸屬感缺失問題,以場所精神為理論指導,以寧波公共藝術為研究載體展開調研和分析,旨在使公共藝術的場所精神被重新重視,使其成為城市的特色,為市民帶來認同感和歸屬感。

關鍵詞:公共藝術;場所精神;寧波

近年來,各大城市公共空間發展問題越來越受到關注,然而諸多公共空間塑造仍缺乏人文因素的介入,忽視了人與場所之間存在的聯系。王澍在著作《造房子》中以個人作品為案例,多次強調空間被賦予精神內涵的重要性。諾伯舒茲先生在其著作《場所精神:邁向建筑現象學》中通過分析場所結構,提出城市公共空間內人為活動和人在場所內的需求及感受應同時被重視。城市發展帶動公共空間內公共藝術的發展,公共藝術作為一種面向社會的藝術,滿足大眾審美需求并給予其精神享受,已成為城市空間重要的組成部分,承擔著展現城市特色的責任。

一、城市公共空間場所精神

(一)城市公共空間

城市公共空間面向整個城市,注重參與空間內活動的人群。活動內容按性質可劃分為必要性活動和選擇性活動:必要性活動的發生幾乎不受外界因素影響,適用于任何環境場所;選擇性活動受外界因素影響較大,只適用于環境場所狀況良好的情況,可分為體育鍛煉和休閑娛樂兩大類[1]。必要性活動每時每刻都在發生,當公共空間環境趨于理想狀態時,選擇性活動才加入其中。然而,必要性活動和選擇性活動共同豐富了城市公共空間,加強了內部人群的聯系。當人與人產生接觸交流,聽覺和視覺成為最重要的途徑,二者將聽到、看到的信息傳給大腦,使人獲得場所感知。揚·蓋爾團隊在《人性化的城市》提到,城市公共空間中感官體驗是評判公共空間品質的準則之一,城市公共空間內的建筑應從場所和人類活動出發以塑造好的感官體驗[2]。

(二)城市場所精神

“場所精神”一詞最早源自古羅馬,即神靈賦予了人或場所生命,決定著他們的性質。場所精神在后期的發展中不曾脫離實際生活。后現代主義時期,因為人們過度追求經濟發展,生態場所、人文資源遭到破壞,從而產生了諾伯舒茲的場所精神理論。他指出,場所精神應與人們的生產生活相聯系,此時的場所精神不再只停留于物質層面而更注重精神層面[3]。建筑大師柯布西耶在《邁向建筑》中指出,在遵循人類活動的客觀條件下,場所精神以物質現象創造出精神享受,給社會群體帶來高質量的生活體驗。

場所精神產生于當地居民對居住環境的認同感,當一個場所與場所內發生的人類活動相匹配且相互聯系,場所便有了生命。場所精神的特征可歸結為兩點。

1.方向感

方向感使人清晰把握自己在場所中的位置、與場所的關系,當人具有方向感時能適應、融入場所,并產生認同感,反之會因處于陌生場所而焦慮,甚至迷失。美國城市規劃家凱文·林奇在《城市意象》中將“道路”“邊界”“節點”“區域”“標志物”五要素歸結為空間內人形成方向感的形體環境要素[4]。如寧波的天一閣,整體嚴謹的規劃、坐北朝南的布局無形中形成場所的特性給人帶來方向感。

2.認同感

認同感在方向感的基礎上,加深了人與場所的關系,成為人對場所的接納。人對場所產生認同,才能引發群體活動,促進人與人之間的認同,反之,脫離整體環境構建的空間只以框架形式呈現,會導致人群歸屬感缺失,從而失去存在意義。

二、公共藝術的類型和特征

(一)公共藝術的概念

公共藝術,區別于“展館內藝術”,即走出美術館、展覽館的藝術,必須面向廣大市民而非只體現藝術家個人意識。公共藝術是矛盾的,既要“生活化”以滿足大眾審美需求,也要“藝術化”以傳達作者的思想精神。在藝術的發展過程中,公共藝術的創作一直在現實與藝術之間權衡。優秀的公共藝術必須從大眾出發兼具藝術審美,為城市公共空間創造文化價值。隨著城市日益走向現代化,原有的美術館、博物館已不能滿足市民對精神文化的需求,公共藝術的介入在無形中推動了公共環境從注重功能實用向體現人文精神、城市文化轉變,成為城市文明的重要載體[5]。

(二)公共藝術的特性

公共藝術處于公共空間的大背景之下,面向大眾,反映社會問題,承載空間內特有文化,以各類形式、風格、材料展現。因此,可將公共藝術特征歸納為公眾性與審美性兩大點。

1.公共藝術的公眾性

評論家魯虹在《空間就是權力——關于公共藝術的思考》中提出,公共藝術應圍繞公眾訴求展開,恰當使用通俗易懂的形式,為市民們帶來親切感和歸屬感,拉近作品與觀者的距離,形成一個藝術與生活并存的空間,而并非嚴格劃分二者界限[6]。在城市公共空間中市民活動占據大量比例,此群體本身的文化素養和受教育程度參差不齊,因此,創作者應該把如何將本人的精神價值轉化為文化價值傳達給社會各群體納入考慮范疇,即同時考慮公共性的設置空間和服務對象雙重因素。在當代大眾文化日益崛起的背景下,公共藝術致力于發展公共性,融合各階層文化,促成最大限度的認同。位于浙江省寧波市海曙區中山公園的公共藝術“文化小道”,分別描述了三組不同年齡段的人們在公園娛樂的場面,概括了公園里人們的行為活動內容,不少市民表示仿佛看到了自己平日生活的樣子,受到了感動。

2.公共藝術的審美性

審美性可細分為形式美與意象美。形式美的構建注重利用特定符號或形式語言達到理想效果,將色彩、肌理、材料、造型等要素納入考慮范疇,通過外部形象傳達公共空間中的藝術氛圍。公共藝術的審美性區別于生活中的自然美,經藝術家打磨而形成的特定風格成為外在的形式美,使觀者獲得感官享受的同時達到美化生活環境的作用。黑格爾在《美學》一書中提到,藝術的呈現都遵循由內到外的規律。公共藝術不純粹是藝術,其存在不能脫離社會,承載著文化傳承任務,因而內涵豐富[7]。意象美通過空間傳遞產生,創作者以實體形式為載體抒發心境,在觀者體驗、感受下引發共鳴。公共藝術審美性的形式美與意象美缺一不可。

三、寧波城市公共藝術的現狀

(一)寧波公共藝術調研分析

筆者將調研過程分為制作問卷、發放問卷、分析總結三個步驟,問卷內容包括受訪市民背景、公眾認知、公眾建議三個方面,以此對寧波城市公共藝術現狀展開調研。

1.受訪市民背景

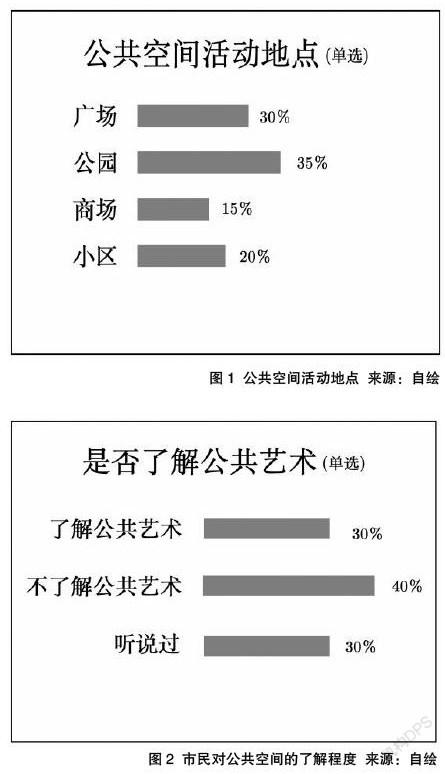

本次受訪市民共500人,每隔20歲為一年齡段分別發放問卷。調研結果如圖1、圖2所示。

2.公眾主觀輿論評價

輿論是公眾對某一事物基本趨于一致的看法或態度,是社會心理的一種反映。筆者以線下隨機發放問卷形式進行調研,以獲取市民對公共藝術最直觀的反饋。

3.調研結果總結

整理問卷數據,對寧波城市公共藝術現狀總結如下:寧波公共藝術普及率偏低,過半數人不了解且不會留意公共藝術,公園成為市民活動的首選公共場所;寧波市民對公共藝術的審美性最為重視,實用性、抽象性較少被認可;缺少創意性、標志性是寧波公共藝術現存的較大問題,數量和體量過小的問題也不容忽視;市民對寧波公共藝術評價總體滿意并對未來發展充滿希望。

(二)寧波場所認同感分析

基于上文對場所精神評判標準的研究,將場所認同感的調研分析細分為場所邊界、材料運用、造型表現三部分,結合公共藝術,以寧波月湖公園為例,展開場所認同感分析。

1.場所邊界

場所邊界可劃分為三級邊界[8]。在公園場所中,一級邊界指公園圍墻等最大范疇,二級邊界指臺階、人工后期對地形的塑造等場所內部范疇,三級邊界指公園內組成活動空間的小范疇。

筆者將月湖公園一級邊界分為北側、東側、南側三部分。北側邊界為公園正入口,如圖3所示,具有古典感的大門前設小橋緩沖視線,將公園與馬路做了較好分離,邊界感知強,有助于場所認同感產生。東側邊界與北側邊界氛圍感相似,出于內部建筑需要筑起磚石高墻,邊界感知整體良好。南側邊界靠近地鐵站等人流密集處,以綠化為手段設半開放邊界,削弱邊界感,拉近與訪客的距離。

二級邊界以雕塑為中心而建起的臺階過渡小平臺為例,北側為月湖,有湖中仙子之寓意。整個平臺面積不大,開小口設臺階,不削減公共藝術氛圍感的同時建起與觀者互動的路線,使公園中逗留的人群能充分感受湖之美因而產生認同感,實現觀賞性的同時使訪客能較好適應場所。調研對比整個公園場所,二級邊界整體良好,不足是在邊界形式上略顯單一,只有劃分空間區域的護欄,缺少與主題相呼應的景觀。

三級邊界為公園內的亭臺和沿湖排列有序的行道樹。亭臺在月湖公園內數量眾多,舍去復雜建筑群,各具特色又風格統一,如圖4所示。人穿梭于回廊之間可實現多角度觀景,場所體驗感好,認同感強,所以亭臺成為公園內人群活動、休憩的較好選擇,是公園內場所氛圍營造較好的空間之一。不足之處是缺少供人短暫休憩的長椅,在功能性上仍有所匱乏,忽略了人的心理。

2.材料運用

場所內的材質運用可分為設施材質和鋪裝材質。通過調研發現,公園內的材質主要為公共藝術“月湖仙子”的漢白玉、公園鋪裝材料的鵝卵石、磚石等,設施材料有亭臺和座椅座面使用的木質材料,以及路燈、垃圾桶的鐵質材料。

3.造型表現

“月湖仙子”位于月湖公園中心,如圖5所示。“月湖仙子”雕塑亭亭玉立,高高聳立正中,雙手舉起于頭頂交融,身形纖細優美。雕塑線條整體呈弧形,日、月、龍、鳳雕塑石柱分立月壇的四周,與整體水景相融合并形成協調的韻律感,賦予了公園活力和親近感。寧波市在河湖邊發展興起,水作為城市的基本生態元素對寧波市民有著重要意義。“月湖仙子”承擔著展現月湖的歷史、文化的重要使命,整體場所認同感強。

四、場所精神下公共

藝術的價值

(一)歸屬感的產生

近年來,城市公共空間建設問題日益突出,場所精神視角下,場所的方向感賦予場所內的人們安全感,方向感的產生帶來了認同感,使人與環境進行更深層次對話,從而有了場所歸屬感。公共藝術承擔著撐起場所及其精神的很大一部分責任。公共藝術在場所內以其材料、造型、符號語言等獨特的審美性和公眾性向人群傳遞特定場所文化、風土民俗,建立起人與場所、人與人之間的對話。公共藝術的風格呈現從大眾群體活動出發并與之密切相關,能為之提供藝術性的休閑娛樂場所。公共藝術的價值體現在以使用群體的偏好和感情傾向為構建參考,挖掘場所故事以建立起環境與人的情感聯系,深化人們對場所的情感,促進場所內人群歸屬感的產生。

(二)城市文化的體現

隨著城市的高速發展,人們對精神文化的需求愈發增強。基于場所精神視角,公共藝術承載場所的歷史,反映場所內特有的人文精神,成為城市風格特色的寫照,增強了當地市民的自豪感,也為慕名而來的游客提供無形的介紹。公共藝術作為一種開放、自由、包容的藝術,近年來越發以多種文化元素交流碰撞的形式體現。

五、結語

本文基于場所精神視角以寧波公共藝術與特定場所月湖公園為研究對象,闡述了城市公共空間的定義、場所精神的內涵及特征,分析了場所內公共藝術的特性,以問卷調查形式對寧波市民對公共藝術的認知進行調研,收集相關建議形成反饋。筆者基于調研結果從場所邊界、材料運用、造型表現三方面展開寧波公園場所認同感、歸屬感的分析,配合圖表呈現觀點,最終得出結論:基于場所精神視角,公共藝術的價值體現在承載城市文化、呈現城市特色等方面,因此面對城市化進程加速發展而產生的城市公共空間建設、市民歸屬感缺失等問題,公共藝術的介入越發值得被重視。

參考文獻:

[1]劉妹.城市品牌視域下佛山特色符號提煉與分析研究[J].設計,2020(17):46-49.

[2]趙春麗.揚·蓋爾“以人為本”城市公共空間設計理論與研究[D].哈爾濱:東北林業大學,2011.

[3]諾伯舒茲.場所精神:邁向建筑現象學[M].施植明,譯.武漢:華中科技大學出版社,2010:7-22.

[4]林奇.城市意象[M].方益萍,何曉軍,譯.北京:華夏出版社,2001:35-36.

[5]肖楊.公共藝術設計在城市公共空間的介入與應用[C]//彭貴軍.中國創意設計年鑒:2018-2019論文集.成都:四川美術出版社,2020:207-210.

[6]董盼盼,蘭超.日常審美背景下的城市生活空間公共藝術設計探究[J].設計,2021(9):54-56.

[7]蔡登攀.藝術的“公共性”:對公共藝術觀念的闡釋[J].藝術教育,2009(3):139.

[8]馬庫斯,弗朗西斯.人性場所[M].俞孔堅,孫鵬,譯.北京:北京科學技術出版社,2017:55-78.

作者單位:

浙大寧波理工學院