《同光十三絕》史實再考辨*

任 榮

作為中國京劇史上保存下來最早的戲畫,《同光十三絕》有著特殊的地位。一方面,它保存了同光時期十三位名伶的真容;另一方面,它是京劇走向成熟的標志,新版《中國京劇史》甚至將此圖彩印放在首頁的位置,以示鄭重(1)北京市藝術研究所、上海藝術研究所組織編著:《中國京劇史》,北京:中國戲劇出版社2005年。。然而這樣一幅被世人所熟知的珍稀文物,其真實性卻在上個世紀80年代以來一直受到學術界的質疑。在翁偶虹、顏長珂等“知情者”或者耳聞者相繼披露內情后,所有證據都指向這幅畫乃是現代人偽造的贗品(2)關于《同光十三絕》的研究綜述可以參見吳新苗《清代京劇史料學》,北京:中國文史出版社2017年,第43-48頁。。稍后段寶文、楊連啟、石呈祥、張之薇等學者也先后撰文質疑此圖(3)段寶文等學者之文章下文有引用,張之薇之觀點可參見《京劇傳奇》,太原:山西教育出版社2014年,第149-154頁。。至劉曾復先生口述史的公布后,《同光十三絕》乃偽造的結論似乎已經板上釘釘,成為鐵案(4)石呈祥:《〈同光十三絕〉圖是真是假?》,《聽戲慢時光》,北京:北京聯合出版公司2017年,第213頁。。

從文獻的傳播史來看,《同光十三絕》的問世經歷確實過于特殊。在尚未發現其他文獻佐證的情況下,這幅畫突然于20世紀40年代開始流傳開來。此外,梳理有關該畫的原始文獻又會發現,三位與此圖密切相關的親歷者馬連良、姚保瑄、朱復昌,各自的說法又無法銜接且多有含糊之處。這兩種情況交織在一起,確實容易使人產生《同光十三絕》乃偽作的質疑。

然而,筆者在發掘和研讀《同光十三絕》相關文獻后卻發現,學術界對原始文獻的發掘力度不足,對文獻的解讀也過于簡單。在孤立的文本語境中進行線索的尋繹,這樣既忽略了文獻產生的歷史語境,同時也沒有能夠對文獻的文體屬性、來源等進行判定。所以欲考證此圖之真偽,一是要發掘新文獻,并還原文獻生成的歷史語境;二是要梳理和辨析諸家說法,力求“合眾證而質之”,“參眾說而核之”(5)(清)永瑢等:《四庫全書總目》“史部總敘”,北京:中華書局1997年,第611頁。。筆者近日在閱讀《三六九畫報》中有關《同光十三絕》的相關文獻后發現,馬連良、姚保瑄、朱復昌三人的說法看似各不相干,實則是有著千絲萬縷的聯系。而《小說新報》刊載的金勵孫的筆記也可以證實,《同光十三絕》并非四十年代偽造的,而是在民國初年就已經出現。

一、《同光十三絕》是什么時候創作的?

對《同光十三絕》創作時間的考察不但關系到它的真偽問題,而且還涉及到創作者的身份。學術界一般都認為《同光十三絕》為世人所知始于1943年朱復昌編輯出版的《同光朝名伶十三絕傳略》。實則,1941年第12卷12期的《三六九畫報》刊登的《空前絕后之伶界史料——沈蓉圃繪“徽班十三絕傳真”》一文就披露了《同光十三絕》信息,文中說到:“本社社長年前購得沈容圃精繪之‘徽班十三絕’一幀,原圖在沈氏后人手中保存,因系其先人手澤,持別留心,是以至今尚色澤鮮明,整潔如新”(6)《空前絕后之伶界史料——沈容圃繪“徽班十三絕傳真”》 ,《三六九畫報》1941年第12期。。此時尚未有“同光十三絕”之名,《三六九畫報》稱之為“徽班十三絕”。文中提到畫報社社長朱復昌于“年前”購得此圖,原圖為沈蓉圃的后人所保存。另一位當事人姚保瑄回憶,此畫乃是20世紀40年代初由集粹山房的周殿侯轉售給朱復昌的,交易地點是在王瑤卿家中(7)姚保瑄:《梨園軼事》,轉引自楊連啟《關于〈同光十三絕像畫〉》,《中國京劇》2004年第12期。。姚保瑄的說法可以與《三六九畫報》上的文章相銜接,皆云《同光十三絕》在40年代初為朱復昌所購得。而當事人之一的馬連良在《記名伶十三絕圖》中則說此圖是他于“一九二九年的春天,我在北京同一位朋友去看房子,那是一幢老式的府第……我們在看房子的時候,忽然,我在一間客廳里發現了一幅古畫,引起我的注意,那就是這幀‘十三絕’圖”(8)馬連良:《記名伶十三絕圖》, 吳曉玲、馬崇仁編《馬連良藝術評論集》,北京:中國戲劇出版社2001年,第391頁。。后來馬連良慫恿朋友將房子和畫一起買下。按照馬連良的說法,早在1929年以前,這幅畫就已經存在了。至于此畫后來的下落,以及這位朋友是誰,馬連良并沒有明確指出。三人的敘述雖然詳略不一,但是都認為這幅圖乃是淵源有自的古畫。而顏長珂則在《哪來的“同光十三絕”畫像》一文中透露:“在《中國京劇百科全書》編輯部召開的一次座談會上,卻聽幾位老先生說,這畫是‘三六九畫報’朱復昌等人仿照‘京腔十三絕’,以沈蓉圃戲畫中的人物拼湊而成的。礙于人際關系等原因,當時,一些知情人沒有公開揭露。將錯就錯,以至流傳至今。”(9)顏長珂:《哪來的“同光十三絕”畫像》,《中國戲劇》1999年第12期。根據顏長珂聽到的說法,此圖乃是朱復昌等人炮制出來的,并非什么古畫。劉曾復的口述史似乎也印證了顏長珂的說法。劉回憶此圖乃是朱復昌等人“1942年那會兒的時候,摹下來了”,并且于當年公開。由于劉曾復自稱“他這幾件事我都清楚極了”(10)《閱盡人間春色——劉曾復訪談》,婁悅編《劉曾復京劇文存》,北京:學苑出版社2013年,第231頁。,所以學術界往往將他的口述史作為此公案的鐵證。

如果顏長珂和劉曾復的說法成立,那么朱復昌、姚保瑄、馬連良三人都有說謊之嫌疑。而事實是否如此呢?筆者近日在《小說新報》中發現的一則資料無疑會對此問題的研究有一個新的突破。《小說新報》1916年第五期刊登了署名“勵生”的隨筆《浮萍室綴錄(續)》,其中“誠一齋”一則云:

都中誠一齋字畫鋪,在廊房頭條胡同,有賀世魁所繪人物匾額,其人皆名擅歌場者,號曰“十三絕”,為霍六、王三禿子、石才官、玉順、連喜等,又齊家胡同某裱畫店亦有梨園十三絕圖,為程長庚、楊月樓、盧臺子、梅巧玲、劉趕三、譚叫天及小香、小福等,皆近時人。程楊等先后物化,惟一譚叫天如碩果之尚存。(11)勵生:《浮萍室綴錄》(續),《小說新報》1916年第5期。按:柴小梵于1926年出版之《梵天廬叢錄》亦曾收錄金勵孫之“誠一齋”條,然而《梵天廬叢錄》中將金勵孫之原文末句改成“譚叫天及小香、小福等,皆近時人,已盡先后物化”,其余一句不改,并且未說明出處。參見《梵天廬叢錄》(《民國筆記小說大觀》本),太原:山西古籍出版社1999年,第499頁。

文中所云“梨園十三絕圖”雖然與后來之《同光十三絕》說法有異,但是觀其所列諸位伶官皆與《同光十三絕》一致。文章最后云“程楊等先后物化,惟一譚叫天如碩果之尚存。”譚鑫培死于1917年,而文章發表于1916年,所以稱其“碩果之尚存”。由此可以推斷所謂“梨園十三絕圖”就是后來之《同光十三絕》。據筆者考證,作者“勵生”本名金惟弌(1895—?),字勵孫,一字勵生,號萍影,江蘇金山(今上海市金山區)人(12)郭建鵬、陳穎編著:《南社史料輯存》“南社社友錄3”,上海:上海大學出版社2017年,第1166頁。。金惟弌系南社社友,常于報刊發表通俗小說,他對戲曲也非常熟悉,曾發表《紀事小說:伶官別傳》記述演員楊小朵、汪笑儂等人生平(13)《小說新報》1916年第2期。。《浮萍堂綴錄》乃其所撰筆記,內容涉及讀書、時事以及街談巷語等。金勵孫之記載說明早在1916年之前,《同光十三絕》就已經存在,所以朱復昌炮制說當不成立,而馬連良于1929年發現此圖亦是有可能的,恐非捏造。除了金勵孫之記載可以證明《同光十三絕》乃是古物外,程硯秋之題詞亦可以間接佐證。《同光朝名伶十三絕傳略》出版前曾邀請程硯秋題詞,程之題識云:“此故家舊物也,曩嘗識之。……壬午孟冬,后學程硯秋謹志。”(14)朱書紳輯:《同光朝名伶十三絕傳略》,北京:三六九畫報社1943年。按照程硯秋的說法,此圖原是故家舊物,他曾經見過。這也再度說明《同光十三絕》并非20世紀40年代偽造之贗品,確為故家舊物,而其創作時間至少可以上溯至1916年之前。

二、《同光十三絕》是否為拼接之作?

如果《同光十三絕》確為古畫,那么它的作者是否為沈容圃?它與沈容圃的單冊戲畫又是什么關系?是否為拼接之作?這三個問題是學術界關注的焦點。而金勵孫和程硯秋的記載只能說明《同光十三絕》乃是淵源有自的古畫,卻無法回答這三個問題。前引顏長珂的文章中已經提及,有些老先生認為此畫乃是“以沈容圃戲畫中的人物拼湊而成的”。作為“知情者”的翁偶虹則對《同光十三絕》的創作有過介紹。不過在翁偶虹的筆下,似乎存在三種可能性。翁偶虹在《泛談“十三絕”》文中說到:“有一次,票界大王侗五爺(紅豆館主)想演《單刀會》,特意拜訪胡子均先生,請他司鼓。老二位說起梨園往事,談興甚濃,予侍立左右,冒昧地請教‘十三絕’的問題。侗五爺說:‘這張“十三絕”,本不是沈容圃的初稿,是把沈容圃所畫的單人冊頁拼湊成圖的……’”。(15)翁偶虹:《泛談“十三絕”》,《中國京劇》1992年第2期。翁的意思,所謂拼接說,乃是從紅豆館主那里聽說來的。段寶文的《翁偶虹解疑“十三絕”》乃其與翁偶虹先生的訪談記錄。文中記述了翁先生的回答說此畫“是拼成的,并非‘合影’,而是將13幅人像拼連在一起,形成了現在這個樣子的。”(16)段寶文:《翁偶虹解疑“十三絕”》,《中國戲劇》1992年第7期。而在翁偶虹親撰的《同光十三絕》一文中,翁則提供了另一種說法。他寫道:“這十三位的圖像,沈蓉圃當年都畫有單幅。這一幅薈萃群英的場面,是后人臨摹沈氏原作,由各個單幅拼湊而成。而一些老年觀眾都說當年曾在廊房頭條某燈扇鋪的匾額上看見過,也許是沈蓉圃自己曾把這十三個單幅重新加工畫成的。”(17)翁偶虹:《同光十三絕》,《翁偶虹戲曲論文集》,上海:上海文藝出版社1985年,第528頁。將翁偶虹的說法進行綜合可以分為三種可能性:一,此畫乃后人用沈容圃的單冊直接移植拼接而成;二,后人臨摹沈容圃的單冊,然后湊在一起;三,沈容圃本人將單冊重新加工而成。

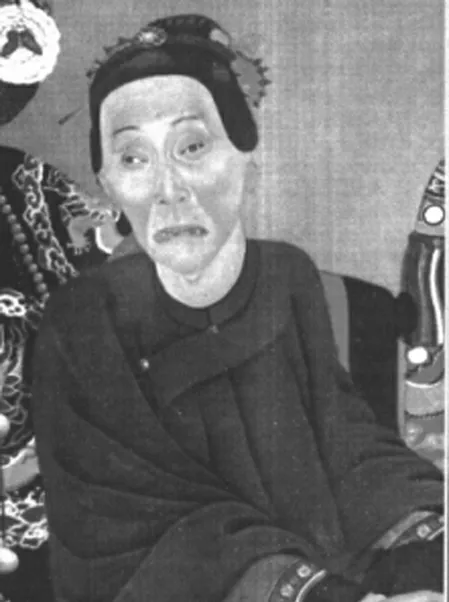

是否為拼接而成,其實用圖畫進行比勘便可以看出。楊連啟先生曾將沈容圃的單冊戲畫與《同光十三絕》進行過比較,他發現有些人物的畫像與沈容圃的單冊畫像是拷貝的一樣,而有些則是從其他的圖畫中臨摹的,比如楊月樓的畫像是按照昇平署的畫像臨摹的(18)楊連啟:《關于〈同光十三絕像畫〉》,《中國京劇》2004年第12期。。其實類似的例子還有一些。比如將《同光十三絕》中的梅巧玲畫像與沈容圃所繪單冊畫像進行比較就會發現,雖然相似度較高,但是無論是人物的行頭還是手勢都不一樣(參見圖1)(19)沈容圃所繪梅巧玲、劉趕三之單冊畫像曾于1932年之《國劇畫報》第1卷35、36期刊載,收藏者分別為梅蘭芳、齊如山。本文所附之圖片來自于楊連啟《關于〈同光十三絕像畫〉》文中所附。。再如《同光十三絕》中的劉趕三的形象雖然與沈容圃的單冊畫像非常相似,但是如果將仔細比照會發現,二者的頭飾和神態還是存在細微差別(參見圖2)。

《同光十三絕》之梅巧玲 沈容圃單冊畫像之梅巧玲

《同光十三絕》之劉趕三 沈容圃單冊畫像之劉趕三

如果只是將單冊畫像進行復制、拼接,那么斷然不會出現這么多的差異。所以單冊拼接說是不準確的。唯一的可能便是畫家參考了沈容圃的單冊,然后進行臨摹和二度創作,將十三人的畫像放置在一起的。所以翁偶虹在《同光十三絕》一文所說的觀點是相對科學的,也是比較審慎的。只是此文章的關注度似乎不如其他兩篇文章,所以文中的觀點容易被學術界所忽略。劉曾復在口述史中也提及“有些個藝術家吧,摹出來之后,拼到一塊兒,不是沈蓉圃的親筆。”(20)《閱盡人間春色——劉曾復訪談》,婁悅編《劉曾復京劇文存》,北京:學苑出版社2013年,第231頁。他也認為此畫是某些藝術家摹出來后拼起來的,不過他認為肯定不是沈蓉圃本人的親筆。但是筆者以為翁偶虹所說“也許是沈容圃自己曾把這十三個單幅重新加工畫成的”也應該值得關注。目前雖然無法確考沈容圃之生平情況,但是可以肯定他曾生活于同光時期。上文考證至少在1916年以前,《同光十三絕》就已經存在了,而此時譚鑫培尚在人間。同光時期活躍于舞臺的譚鑫培尚能活到1917年,所以不排除沈容圃也能夠活到清末民初。因此從時間的維度來看,沈容圃本人重新加工的可能性是存在的。在沒有更直接的證據的情況下,貿然否定作者非沈容圃是不嚴謹的。因此筆者以為《同光十三絕》應該是一幅臨摹后拼接的畫作,作者可能是沈容圃本人也可能是某位未留名的藝術家。

三、《同光十三絕》是如何流傳的?

《同光十三絕》在20世紀40年代以來的的流傳過程還是比較清晰的。朱復昌在北京解放后,將畫轉售給了梅蘭芳,今歸梅蘭芳紀念館所保存(21)關于該圖之下落,學術界有兩說,一說藏于中國藝術博物館(張永和:《皮黃初興菊芳譜·同光十三絕合傳》,上海:上海古籍出版社2014年,第32頁。),一說藏于梅蘭芳紀念館(封杰:《勾勒京劇形成之路 展現數位卓越功臣——簡評〈同光十三絕合傳〉》,《中國京劇》2014年第10期)。筆者特向梅蘭芳紀念館館長劉禎教授請教,他肯定此圖現藏于梅蘭芳紀念館,系真跡。。而讓學術界感到困惑的是在朱復昌公開此圖前,這幅畫是如何流傳的?又是基于什么原因才公開出版的?這些問題目前的相關研究中或疏于考證或模糊不清,而當事人的回憶也是或語焉不詳或閃爍其詞,似乎在有意地遮蔽或無意地忽略一些細節。這些細節或許就是這幅畫背后的真正秘密,也是諸多知情者為何不愿意詳細介紹此畫的重要原因。

按照馬連良的說法,此畫是1929年經他的慫恿,由其朋友買下。后來他的又“向朋友婉商,將它縮小攝制裝潢,那就是如今這一幀了。當時我曾印了一萬張,贈給京滬各地的友好,這個禮物,簡直是人人歡迎的。”馬連良到了香港后發現,“這些影印的畫片輾轉流傳,遍及各地,不過在香港還很少見,所以這次我把它鑄版印在特刊上”(22)馬連良:《記名伶十三絕圖》, 吳曉玲,馬崇仁編《馬連良藝術評論集》,北京:中國戲劇出版社2001年,第391頁。。馬連良的說法學術界一直持有疑義,因為“整個三十年代未見該圖的記載”(23)吳新苗:《清代京劇史料學》,北京:中國文史出版社2017年,第44頁。,所以盡管張永和堅持認為:“然而此則軼聞,完全來源馬連良先生的長公子馬崇仁對筆者的口述,言之鑿鑿,有根有據,當不至于無中生有。”(24)張永和:《皮黃初興菊芳譜·同光十三絕合傳》,上海:上海古籍出版社2014年,第31頁。但是學術界依然對此不敢茍同。姚保瑄則在回憶中詳細地描述了此圖為朱復昌所得之經過。他的回憶中,事情發生的時間、地點、經過以及當事人的對話都十分詳細。從情理上來說,馬連良和姚保瑄都沒有捏造史實的必要。作為一代名角,馬連良無需編造一段歷史來為自己貼金。姚保瑄作為一代名伶姚玉芙之子、王瑤卿的外甥,他也完全沒有必要無中生有,何況此事牽涉王瑤卿,如果胡言亂語,自然有辱家門。因此,解決此疑惑之關鍵便在于朱復昌之回答。學術界以往探討此問題時,往往多依據朱復昌于1943年出版之《同光朝名伶十三絕傳略》所撰序言。在序中,朱復昌確實含糊地寫道:“書幸于客歲,得珍跡于故家,遂寄友邦,托影印乎哲匠”(25)朱書紳輯:《同光朝名伶十三絕傳略》,北京:三六九畫報社1943年,第2頁。。實則,早在此書出版前,在其主辦的《三六九畫報》中,朱復昌多次披露了此圖的有關信息。對這些文獻的研讀則有助于我們撥開《同光十三絕》傳播史中的迷霧。

姚保瑄清晰地記得,20世紀40年代初的一個晚上,在王瑤卿家中,此時高朋滿座,集粹山房的經理周殿侯帶來了這幅《同光十三絕》。王瑤卿對該圖中的名伶都一一作了介紹。稍后,朱復昌到來,王瑤卿于是讓朱買下這幅畫。后來議價400元,畫歸朱所有。根據姚保瑄的回憶,王瑤卿在這幅畫的流傳中兩次起了中間人的作用。第一次,他建議朱復昌從周殿侯那里買下這幅畫。第二次,他又建議梅蘭芳從朱復昌那里買下這幅畫。朱復昌留下的有關《同光十三絕》的文字雖然沒有明確交待獲得此圖的細節,但是也不經意間透露了一些信息。1943年,由《三六九畫報》社出版的《馬連良專集》中刊載了《沈蓉圃真跡:近百年京伶十三絕真影》一文。文中提到:“十三絕圖像原本乃一長達丈余之橫幅,為故都某邸所珍藏,本社以其為戲劇史上之重要文獻,秘不傳世,未免可惜,經王瑤青供奉之斡旋,以重金割愛”(26)《沈蓉圃真跡:近百年京伶十三絕真影》,朱書紳編《馬連良專集》,北京:三六九畫報社出版1943年,第21頁。。雖然文章并沒有說珍藏此圖的“某邸”系何家,但是他提到購買此圖端賴“王瑤青供奉之斡旋,以重金割愛”。“王瑤青”顯系“王瑤卿”之誤,因其曾經入清內廷演劇,故稱“內廷供奉”。這說明,朱復昌購得《同光十三絕》確實是經過王瑤卿的幫助,所以姚保瑄的回憶是可信的。

在姚保瑄的回憶中,朱復昌購得此圖之前,圖為集粹山房的周殿侯所有。集粹山房乃是琉璃廠有名的古玩店,經理周殿侯在古籍書畫售賣方面也頗有名氣。此圖落于周殿侯之手,應該有兩種情況,一種是他人售賣給集粹山房,一種是他人委托周殿侯轉售。而周殿侯獲得之前,《同光十三絕》為何人所有則沒有明確的記載。如果要進行文獻上溯,那么唯一的答案只能去馬連良的文章中去尋找蛛絲馬跡。按照馬連良的說法,此圖系1929年春天為其朋友所購得。而這位朋友系何人,馬連良并沒有交代,只是說后來他又與朋友商量,將此圖攝制縮小印刷了一萬張,送給朋友們。馬連良的意思,畫一直為其朋友所保存,他只是建議朋友出資購買,并公開出版。前文已經分析,馬連良雖然在文中含糊其辭乃至于有意遮掩,不愿意說明細節,但是他斷不至于在大的事實方面造假。所以解碼馬連良的字里行間的信息便是上溯《同光十三絕》傳播史的關鍵。關于馬連良曾印制一萬余張《同光十三絕》照片一事,許多學者都對此產生過質疑。然而學術界在質疑的時候忽略了一個前提,那就是馬連良的文章是有意要將部分真事隱去。馬連良既沒有說《同光十三絕》的照片是什么時間出版的,也沒有說他婉商的朋友是哪一位。查閱《同光十三絕》的有關文獻可以發現,這幅圖確實曾經被攝制縮小成照片公開發行。只是公開出版的年代是20世紀40年代,出版事務的主導者便是朱復昌。

前文所引的《空前絕后之伶界史料——沈蓉圃繪“徽班十三絕傳真”》一文除了披露此圖的有關信息外,還提及“本社以發揚舊劇精神,提倡舊劇藝術為宗旨,將此珍物,公諸社會,經過年余之計劃,審慎考慮后,遂交由日本東京市,印刷界權威之大日本印刷會社,用映寫版,廿四套色印成,全圖計高八寸許,長四寸許,并由本社特倩圖中人后裔余叔巖、時慧寶、王瑤卿、梅蘭芳,以及尚小云、馬連良諸大名伶題字撰傳外,更另行精印圖中人小傳一冊,為王瑤卿撰文,裝璜極為古雅,實空前絕后之伶界史料,約于本月中旬到京,屆時除以最廉價發行,凡訂閱全年《三六九畫報》者,均贈一幀,以便同好收藏也。”(27)《空前絕后之伶界史料——沈蓉圃繪“徽班十三絕傳真”》 ,《三六九畫報》1941年第12期。1943年《馬連良專集》中刊載的《沈蓉圃真跡:近百年京伶十三絕真影》一文也再次提到“專人赍赴東京,由大日本印刷會社承印,用十七色寫真版本,縮成四尺之橫幅,印刷精美與原本不爽毫發,以裝鏡框或裱手卷,無不相宜,惟印成本過昂,所印無多,有同好者,幸早訂購,以免向隅。”(28)《沈蓉圃真跡:近百年京伶十三絕真影》,朱書紳編《馬連良專集》,北京:三六九畫報社出版1943年,第21頁。這說明馬連良所云攝影縮印一事并非無中生有。而此時,《同光十三絕》為朱復昌所有。所以馬連良婉商的這位朋友應該就是朱復昌。不過從《三六九畫報》中披露的消息來看,似乎一直都是朱復昌在倡導其事,未見其他人參與。想來,這中間應該有什么隱情,或許是因為馬連良不便出面,抑或是馬連良只是倡導此事,具體事務由朱復昌承辦。

既然公開出版時,馬連良所婉商的朋友是朱復昌,那么1929年那位購買《同光十三絕》的朋友又是誰?馬連良文中的敘述口氣容易給讀者造成一種誤解,那就是1929年購買圖畫的那位朋友和后來同意公開出版的朋友是一人。但是實際上,馬連良文中沒有明確這么說。所以解決此問題之關鍵在于找出1929年春天的購買《同光十三絕》的“這位朋友”究竟是誰?筆者以為,此朋友不是別人,而是馬連良自己。作為當年的知情者,劉曾復在口述史中曾論及此事。王政堯和劉曾復的訪談原文如下:

王:是它不全哪,花臉行就一個沒有。

劉:但總還是不錯,還是好事,但是它不應該說是沈蓉圃的原圖。而且還說馬連良買這房子的時候,在那兒掛著這個原圖。

王:對對對,我就是在那兒看到的,因為馬連良的紀念文集里邊,專門說馬先生去看這個,十三絕這個。

劉:對對對,就是他買了,買了之后他們那兒,他們就又復制,造出來了。(29)《閱盡人間春色——劉曾復訪談》,婁悅編《劉曾復京劇文存》,北京:學苑出版社2013年,第231頁。

劉曾復明確提到,此圖“就是他買了”。也就是說,1929年春天,馬連良就已經得到了《同光十三絕》。但是基于某些原因,他沒有透露此信息。即便是多年后回憶此事,他也要將部分信息打碼后再公開。所以極有可能在周殿侯獲得此圖前,畫一直在馬連良手上保存。因此馬連良的兒子馬崇仁在接受張永和采訪時堅持認為馬連良發現《同光十三絕》確有其事。由此推理,馬連良此前曾擁有《同光十三絕》,后來因故轉讓出去,最終為朱復昌所得。馬連良與朱復昌熟識,故而推動朱復昌將此圖攝影后出版。

行文至此,新的問題又浮現了。為何馬連良要在文中閃爍其詞,同時要隱去朱復昌的所有信息。據筆者考證,馬連良之所以隱晦其事與朱復昌的漢奸頭銜有著密切的關系。根據馬連良孫子馬龍在《我的祖父馬連良》中的敘述,馬連良演藝生涯有一段他本人極不愿意提及的歷史,就是1942年10月,曾率扶風社赴東北演出。而促成此事的中間人便是朱復昌。在馬龍的筆下,朱復昌是日本侵略者的文化宣傳方面的狗腿子,他“以報人的身份與梨園界的人士整天廝混在一起,相互熟稔,大家都把他當朋友對待,沒有戒心。實際上此人已經效忠日偽當局,是個十足的文化漢奸。”(30)馬龍:《我的祖父馬連良》,北京:團結出版社2007年,第105頁。而在梅蘭芳哲嗣梅紹武的筆下,朱復昌似乎也是個奴性十足的文化走狗,常常替日本人山家少佐跑腿,欺壓伶人(31)梅紹武:《我的父親梅蘭芳》,北京:文化藝術出版社2011年,第170-173頁。。但是,事實是否真如馬龍和梅紹武所言呢?《三六九畫報》刊載的《十三絕名伶之題跋:上余叔巖,下時慧寶》一文中說“滬上亦多嗜智儂之字與指畫,憶偕馬連良去上海時,求件盈篋,應接不暇。”(32)《十三絕名伶之題跋:上余叔巖,下時慧寶》,《三六九畫報》1942年第3期。從敘述口氣來看,朱復昌與馬連良當時應該是朋友。而且《三六九畫報》還專門出版過《馬連良專集》。《同光十三絕》披露時,朱復昌亦曾邀梅蘭芳題詞。遠在上海的梅蘭芳不但手書題跋,而且手稿還刊載于《三六九畫報》上(33)《梅蘭芳題十三絕圖譜》,《三六九畫報》1942年第10期。。這說明朱復昌與當時的戲曲界有著極好的關系。馬連良、梅蘭芳的后人之所以要撇清先人與朱復昌之關系,還是因為朱復昌曾為日本人辦事。馬連良之所以在文中不愿意提及朱復昌也不愿意公開曾保存《同光十三絕》的重要原因就是此圖與朱復昌有著密切的關系。因為1942年10月的那次演出最終釀成了1946年的“馬連良漢奸案”。此案當時轟動京華,各大報刊紛紛報道此事,《戲世界》畫報甚至從8月20日至9月初連續刊登了多篇與之有關的報道(34)周利成編著:《中國老畫報·北京老畫報》,天津:天津古籍出版社2011年,第180頁。。在審理期間,馬連良以“保外就醫”的名義軟禁于家中。由于無法登臺演出,經濟收入銳減,外加各路人馬上門壓榨錢財,馬家一度窘迫到馬連良長子馬崇仁的夫人都要變賣首飾貼補家用(35)馬龍:《我的祖父馬連良》,北京:團結出版社2007年,第122頁。。案件前后折騰了近一年,馬連良傾家蕩產、身心俱疲。案件完結后,他便舉家赴上海,并于1948年南下香港。馬連良的《記名伶十三絕圖》一文發表于20世紀50年代的香港某刊物,此時據漢奸案結束不過幾載。估計是心有余悸,所以在回憶此事時,馬連良刻意隱去了許多信息。“文革”時期,此案被人重提,也成為馬連良被批斗的重要“罪證”。這或許也是馬家后人不愿意提及馬連良與朱復昌交往的史實的重要原因。

綜上所述,《同光十三絕》的傳播軌跡當如下:1929年后歸馬連良所有,后來因故流散出去。該圖從馬家流散出后是否直接歸周殿侯目前無法確考。40年初,周殿侯在王瑤卿的斡旋下,將此圖轉售給朱復昌。北京解放后,朱復昌將此圖賣給了梅蘭芳。

四、《同光十三絕》被影印出版的原因何在?

由于《同光十三絕》一直被人珍藏,秘而不宣,所以知情者甚少,以至于沒有留下太多的文字記載。朱復昌得到此圖后公開攝制出版,對該圖的傳播做出了重要貢獻。朱復昌為何要將這幅珍藏于故家的珍稀古畫公布開來呢?是否真如其所言是為了“發揚舊劇精神,提倡舊劇藝術為宗旨”?自然,朱復昌本人與諸多戲曲演員私交甚好,也喜愛京劇藝術,為舊劇發展貢獻一份力量是有可能的,但是這條冠冕堂皇的理由背后其實還包含著一些自私的想法。朱復昌耗費心血,將此圖送至東京拍攝,其目的還是在于借助此圖賺錢。

梳理《三六九畫報》中有關《同光十三絕》的有關報道后發現,朱復昌的真實意圖是漸次暴露出來的。首次披露此圖的新聞《空前絕后之伶界史料——沈蓉圃繪“徽班十三絕傳真”》中,僅僅是說“將此珍物,公諸社會,經過年余之計劃,審慎考慮后,遂交由日本東京市,印刷界權威之大日本印刷會社,用映寫版,廿四套色印成,全圖計高八寸許,長四寸許,并由本社特倩圖中人后裔余叔巖、時慧寶、王瑤卿、梅蘭芳,以及尚小云、馬連良諸大名伶題字撰傳外,更另行精印圖中人小傳一冊,為王瑤卿撰文,裝璜極為古雅,實空前絕后之伶界史料,約于本月中旬到京,屆時除以最廉價發行,凡訂閱全年《三六九畫報》者,均贈一幀,以便同好收藏也。”(36)《空前絕后之伶界史料——沈蓉圃繪“徽班十三絕傳真”》 ,《三六九畫報》1941年第12期。只要訂閱《三六九畫報》,那么便贈送一幀精美照片。此時,朱復昌僅僅是將照片作為贈品,目的是為了提高《三六九畫報》的發行量,鼓勵讀者訂閱雜志。至1943年,照片仍未公開發行,朱復昌開始改變主意,不再是隨刊贈送,而是改成按價出售。《沈蓉圃真跡:近百年京伶十三絕真影》文中便提到:“用十七色寫真版本,縮成四尺之橫幅,印刷精美與原本不爽毫發,以裝鏡框或裱手卷,無不相宜,惟印成本過昂,所印無多,有同好者,幸早訂購,以免向隅。”(37)《沈蓉圃真跡:近百年京伶十三絕真影》,朱書紳編《馬連良專集》,北京:三六九畫報社出版1943年,第2頁。在同期的廣告欄目中,雜志社一再宣傳“文化界欲研究戲曲變遷服飾改革宜備此圖,顧曲家欲欣賞老伶扮相保存國粹宜備此圖,梨園界欲瞻仰先賢典型惕勵后進宜備此圖。”(38)朱書紳編:《馬連良專集》“廣告欄”,第2頁。對于價格,廣告則宣稱“注意!此圖將來如何發行,須視小傳印制成書,確知成本若干,方能定價,本社為發揚國劇起見,絕不以之牟利,欲得此圖者,可先以明信片預約,一俟價格決定,當即專函奉告,至愿留與否,仍從尊便,因為數無多,恐不敷分布也。”(39)《沈蓉圃真跡:近百年京劇宗匠十三絕真影》,《三六九畫報》1942年第4期。同時還刊登了“答讀者來信”《為十三絕圖答天津陳敬之君》,內容也是關于此圖之發行(40)《為十三絕圖答天津陳敬之君》,《三六九畫報》1942年第4期。。雖然價格沒有議定,但是從《三六九畫報》社的宣傳策略來看,確實起到了效果。讀者滿心期待照片之發行,而雜志社則一再刊文解釋尚未印制完畢,而且還將贈送改成售賣。一些讀者按耐不住,便來函咨詢,間接為此圖之發行做了廣告宣傳。至1944年,縮印照片終于面世。1944年第26卷第3期《三六九畫報》上刊登廣告,宣稱此圖“是中國戲劇史上重要文獻,是東方美術史上光輝遺跡”,“本社用十七套彩色映印,長四尺高四寸,可裱作手卷,可裝作畫鏡,日后無法續印,將來重金難覓,同好幸早購置”,同時公開價格“十三絕真影,每幀國幣二十元,附贈傳略一冊,外埠加郵費一元。”(41)《三六九畫報》“廣告欄”,1944年第3期。“重金難覓,同好幸早購置”兩句廣告詞直接暴露了朱復昌發行此圖的目的。雖然無法考證朱復昌是何時發覺此圖的商機,但是從《三六九畫報》刊登的一系列文章和廣告來看,朱復昌發行此圖確實經過了前期細致地籌劃。不但遍邀名伶題詞,而且組織編寫《同光朝名伶十三絕合傳略》,并不時地把名伶的題識手稿發表于畫報上。一番輿論造勢使得國人皆知《同光十三絕》之價值。而今天學術界所熟知的《同光朝名伶十三絕合傳略》想來不過是《同光十三絕》照片的附贈品而已,真實目的是為了搞促銷。目前尚無文獻資料能夠揭示當時的銷售情況,但是在1944年第26卷第6期的《三六九畫報》刊登的廣告中,照片開始半價出售,“名伶十三絕定價十元,現在仍由本社代售,可直接函購。”(42)《三六九畫報》“廣告欄”,1944年第6期。之所以打折有兩種可能,一種是銷售前景黯淡,只能降價處理;一種是賺的盆滿缽滿,以至于后面即便降價也不至于虧本。

從訂雜志即贈送照片到公開按價出售,朱復昌印刷照片的真實意圖一點點暴露出來。劉曾復在口述史也說“根本就是那個姓都的,他吃日本飯的,他想指這個賺錢哪,就是他說瞎話”(43)按:原文作“姓都的”,筆者以為當是整理者音訛所致,從上下文的語境和史實來看當作“朱”,即朱復昌。。朱復昌作為文化商人,利用自己的藏品賺錢也是無可厚非。但是倡導此事的馬連良是否也參與其中,抑或有分一杯羹之嫌呢?無論是為尊者諱,還是對藝術的尊重,我們都不希望馬連良借此牟利。但是馬連良確實宣稱“向朋友婉商,將它縮小攝制裝潢,那就是如今這一幀了。當時我曾印了一萬張,贈給京滬各地的友好”。也就是說印制照片確有其事。上文所引王政堯與劉曾復的對話中,劉曾復含糊地說:“買了之后他們那兒,他們就又復制,造出來了。”(44)《閱盡人間春色——劉曾復訪談》,婁悅編《劉曾復京劇文存》,北京:學苑出版社2013年,第231頁。“他們”似乎也包含了馬連良。那么馬連良是否有可能會借機賺錢呢?答案是存在可能性。

馬龍在《我的祖父馬連良》中雖然極力為1942年馬連良的關外之行開脫,堅持認為是朱復昌和日本人脅迫的結果。但是他在文中也承認,馬連良之所以決定去東北演出,也是有經濟方面的考慮。當時“關內經濟每況愈下,通貨膨脹極其嚴重,生活動蕩,民不聊生,戲班的演出收入一直不好。關外以‘大劇場、大票價、大包銀’為招徠,吸引名伶前去演出。”(45)馬龍:《我的祖父馬連良》,北京:團結出版社2007年,第104頁。一些名角如言菊朋、譚富英等都曾赴東北演出,收入頗豐。所以即便馬連良有心保持氣節,但是扶風社幾十位演員以及百余口家人都在等米下鍋。窘迫的經濟現實迫使馬連良要做出違心的決定。何況40年代初,馬連良本人也遭遇到經濟上的困難。根據前文的考述,是否可以做這樣一種設想,在最窘迫的時候,馬連良被迫將珍愛的《同光十三絕》變賣了。而朱復昌決定出版此圖或許與馬連良的提倡有關,抑或馬連良也曾經入股參與此事。從生計角度來考慮,這是完全有可能的。但是在沒有確鑿證據的情況下。這種情況只能是一種推測而已。

結 語

筆者盡管對《同光十三絕》流傳過程中的幾個問題做了進一步的考證,但是依然存有遺憾之處。比如該圖是否為沈容圃親筆,目前只能推測存在可能性,卻無法證實或證偽。而知曉此事的當事人或者親歷者也早就駕鶴西游,無法進行采訪驗證。所以只能期待學術界將來能夠發掘更多的文獻或者有當事人的后代提供更新的信息。其實關于《同光十三絕》真偽問題的考辨,筆者以為它雖然只是個案研究,但是能夠反映出當前戲曲史尤其是劇種史的研究的困境。一方面,文獻是否足征,是研究向前推進的關鍵所在。例如在筆者發現金勵孫有關《同光十三絕》的記載前,學術界幾乎眾口一詞都認為此圖系20世紀40年代偽造。而新文獻的發現,至少將此圖之問世時間上推至1916年。另一方面,既有的文獻中部分口述史料的規范性和嚴密性不足,使得有些問題的回答呈現出多頭緒的情況。做口述史的學者缺乏口述史的專業訓練,從而造成敘述者的回憶缺乏體系性和邏輯性。再者由于敘述者的受教育水平、記憶力、語言表達能力、邏輯思維方面等差異,所以即便同為事件親歷者在各自表述時也存在邏輯嚴密性的不足(46)戲曲史和劇種史的撰寫中常常使用口述史料,所以對口述史料的辨析就顯得尤為重要。可參見拙文《張二奎生平史實考辨——兼論戲曲史中的“張二奎現象”和“口述史料”的運用》,《戲曲藝術》2015年第4期。。比如劉曾復的口述史中雖然自稱他對這幾件事和幾位當事人都非常熟悉。但是從他的敘述邏輯來看,他的講述也存在前后的矛盾之處。對于這些不嚴密的文字,如果我們不加以辨析,而是簡單地“拿來主義”,那么就容易被其誤導。所以史實的敘述始終不能脫離文獻的考證,在當下學術界高揚理論建構的大旗下,筆者以為低調地做一點史料的發掘和文獻的考辨也是很有必要的。