應用型大學校企合作協同育人創新路徑研究

何艷玲 姚春姬

摘 要:在新冠疫情和國內國際雙循環的背景下,應用型大學校企合作協同育人,培養產業型人才是人才驅動、經濟轉型的需要。本文首先闡述了我國校企合作協同育人的發展現狀。其次從學校管理體制機制、產教融合、政府政策和制度保障等方面指出存在的問題。最后提出我國應用型大學校企合作協同育人的創新路徑選擇。

關鍵詞:應用型大學;校企合作;產教融合;協同育人;創新

本文索引:何艷玲,姚春姬 .應用型大學校企合作協同育人創新路徑研究[J].中國商論,2021(24):-175.

中圖分類號:F243 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2021)12(b)--03

2017年國務院發布《深化產教融合的若干意見》,提出要深化“引企入校”改革和推進產教協同育人。2020年7月,教育部、工業和信息化部研究制定了《現代產業學院建設指南(試行)》。政府出臺了一系列的政策和指導意見,各地高等院校和職業院校陸續進行校企合作的探索,取得了一定的成效。但是,由于受到體制機制等方面的影響和制約,產教融合深度不夠,大多數情況下合作形式大于內容,校企合作協同育人成效仍然存在很多閉環,教育鏈、人才鏈、產業鏈、創新鏈未能有效銜接。校企合作協同育人是一項重大復雜的系統工程,要不斷總結國內外的成功經驗。在新時代背景下,研究和探索校企合作協同育人新路徑,對于培養符合產業需求的產業型人才,促進產業結構轉型升級,加快我國經濟增長方式轉變具有重要意義。

1 我國校企合作協同育人發展現狀

1.1 校企合作協同育人的管理體制機制

根據國家近幾年的政策指導,各地高校不斷探索產教融合的模式并積極踐行,校企協同育人合作共建方面初見成效。各地高校為了推動校企合作協同育人,在管理體制機制方面加強組織建設:一是成立校企合作辦公室或者專門的專業指導委員會,負責學校與政府、企業對接,合作共建實訓基地,協同培養人才。二是成立校企合作投資共建的協同創新平臺,比如聯合實驗室、研發中心、大學生創業園、眾創空間、企業孵化基地等。三是成立以學校為主導,企業參與投資共建的專業學院、行業學院和產業學院。從管理體制機制方面來看,大多是以學校為主導,學校投建為主,企業配合為輔。

1.2 校企合作協同育人的人才培養模式

我國校企合作人才培養模式主要有三種方式:一是“訂單式”培養模式。這種培養模式是基于學校對學生實踐技能培養的需要和企業的用工需求,通過簽訂協議的方式,企業提供實訓導師、實踐場所,由企業技術人員對學生進行培訓,學生頂崗實習結束之后,根據企業用人需求和學生技能掌握程度可以留在企業工作。二是學校主導、企業配合的模式。這種模式的人才培養方案由學校制定,學校根據學生專業實踐技能方面的需求,聘請具有高級職稱的企業導師作為兼職教師,提供報酬,或者學校通過指派教師到企業掛職鍛煉,培養“雙師雙能型”教師,或者學校根據課程實踐部分的需要,定期指派學生到企業見習或者頂崗實習,接觸企業一線,增強和提高專業技能。三是學校和企業聯合辦學的模式。企業以技術、資金和設備入股的方式參與學校實訓基地的建設,共享收益、共擔風險,學校負責理論部分的教學,企業導師進行實踐部分的教學。

2 校企合作協同育人存在的問題

2.1 學校管理體制機制陳舊

一是學校無法提供吸引企業的合作環境,企業參與度不高。學校和企業成為校企合作的主導力量,政府起到推動和搭臺的作用。但是,由于學校受到傳統管理體制機制的束縛,不能為企業提供更好的制度保障和優惠條件,企業對合作環境和條件不甚滿意,大多數情況下,企業的投入與產出相差甚遠,投資沒有達到預期回報,企業失去合作的積極性,參與度不高。

二是缺乏具體的組織建設和制度保障。由于學校的辦學定位不同,實際情況不同,政府的政策或者指南只能作為大方向的指引,無法針對不同的院校類型給出相應的建議,具體實施環節還要依靠學校和企業主導。校企合作不能單靠雙方的資源整合和合作,還需要理順參與到校企合作中各方主體的職責,發揮各自的作用力。由于政府的政策和制度不夠細化,學校組織建設方向不明朗,只能簡單對接企業,安排學生頂崗實習,缺乏與企業深度合作的組織架構,組織建設不力,不能為企業提供制度保障,雙方的合作難以有效開展。

2.2 產教融合深度不夠

一是教學過程與生產過程融合度不夠。學校人才培養方案和課程設置與企業需求、產業需求和地方經濟需求不能有機銜接,教學方式和手段信息化程度低,不能適應先進的生產技術和工藝的需求。人才培養方案和課程設計對接產業鏈缺乏精準有效的規劃。

二是校企合作共建精品課程缺乏。目前,協同育人主要是學校主導人才培養方案制定和課程設計,企業只是提供相應的實訓基地或者企業導師參與授課,很少參與人才培養方案的制定和課程的設計,或者參與度不夠,新工科、新醫科、新文科不同學科類型的不同專業課程結構、教材體系與企業需求、產業需求脫節。

三是學校引企入校缺乏吸引力。校企合作實習實訓基地主要是在企業的生產場所,而企業入駐學校,學校方面財政支持、政策支持等方面優惠力度不夠,企業成本增加導致參與意愿不強、積極性不高。

四是學校科研成果轉化率低。高等院校是科技創新、技術創新的研發主體,選擇的研究課題與市場實際生產需求脫節。科研成果的轉化意識不強,由于科研工作量考核和職稱評定,更重視學術論文發表而輕視地方政府的研究課題,因而科研成果轉化的資金不足,僅停留在實驗室層面,不能真正用于生產實際,科技成果找不到具有相應需求的企業。

2.3 政府激勵政策和法律制度保障力度不夠

一是學校管理體制機制缺乏可操作性的政策和制度指引,缺少資金支持。在學生學習實踐方面,學習和實踐的時間無法合理安排;校企合作形式如何開展,學徒制如何培養方向不明;在科技成果轉化方面,科技成果轉化成本高,企業入駐學校的參與度不高。

二是在校企合作中對學生的法律保障存在空缺。在校企合作中,學生是培養對象,也是法律保護的重要主體,在校企合作協議中,不僅有學校和企業層面的協議,還涉及學生、學校和企業三方培養協議,涉及企業和學生雙方協議。目前的《勞動法》和《勞動合同法實施條例》對學生在校企合作期間的法律關系按照勞務關系認定,對學生權益保護不足,容易引發社會不穩定因素。

3 校企合作協同育人創新路徑選擇

3.1 創新校企合作協同育人的管理體制機制

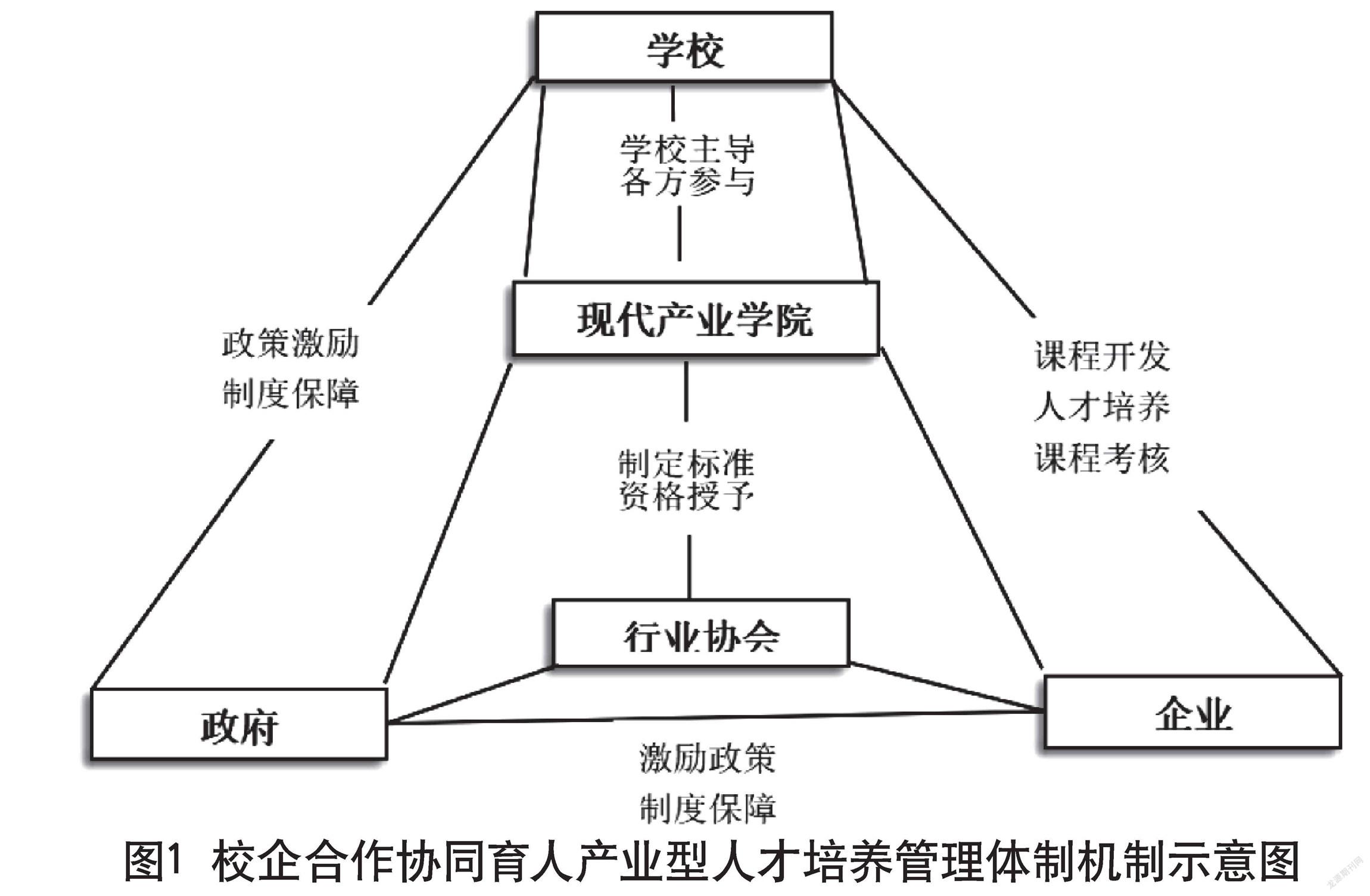

為了培養具備應用型、復合型、創新型的產業型人才,適應企業和產業需求,應當創新校企合作協同育人產業型人才管理體制機制,參與主體為:政府、學校、企業、行業;校企合作平臺為學校和企業共建的現代產業學院。各方職能為:政府負責統籌協調,積極引導企業、行業和各社會機構參與校企合作共建,負責出臺相應的激勵機制指導政策和法律制度;行業協會根據產業需求制定產業技能等級考核標準,負責授予產業技能資格證書;學校和企業雙主體作為主導聯合培養,共同開發校企共建課程,制定人才培養方案,制定考核標準。為了突破傳統的合作模式,必須加強組織建設,打破傳統管理體制機制,根據國務院和教育部產教融合和產業學院建設指導意見,學校和企業可以嘗試探索理事會、管委會等治理模式進行合作共建,雙方可以根據各自需求,達成權力分配、權益分享、風險分擔等責任明晰的協議,共同培養產業型人才,助力地方經濟發展。圖1是本文提出的校企合作協同育人產業型人才管理體制機制示意圖。

圖1 校企合作協同育人產業型人才培養管理體制機制示意圖

3.2 創新產教融合新路徑

一是強化教學過程和產業鏈全過程精準對接。學校和企業雙主體應當對標產業需求,共同研究和制定人才培養方案,明確課程目標、課程內容、授課方式方法、師資隊伍配備,共同打造校企合作共建精品課程,建設一批以培養具備較高職業綜合能力的產業人才為目標的精品課程,使教學過程和生產過程精準對接,培養不僅能適應本專業崗位需求,還能勝任整個產業鏈相關工作崗位的、具備較強綜合素質的產業型人才。

二是加強產業型人才課程開發共建。2010年,國家發布了《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020)年》,明確提出要優化高等教育的結構以適應國家和社會經濟發展的需要,優化課程結構和專業設置。針對教學內容與產業鏈脫節的現象,學校和企業要加強對市場需求、產業需求進行調研,對新工科、新醫科、新文科不同學科類型的不同專業課程的知識目標、技能目標、素質目標、課程內容、授課方式、考核方式、師資配備等方面進行研判,探索校企合作OBE課程開發,制定產業型人才培養方案,依托人工智能、大數據、物聯網、區塊鏈技術共同建設校企共建課程。

三是學校增強引企入校的吸引力。針對學校方面管理不完善,財政、制度保障缺乏的情況,學校應當從頂層設計引企入校、校企合作共建的制度,重視現代產業學院的建設,通過制度規范和引導學校各部門的協調合作,規范各二級部門引企入校的程序,保障引企入校優惠政策,為企業提供可靠的制度保障,優化學校引企入校的人才、技術、資金、制度保障環境,增強學校引企入校投資的吸引力。學校可以進一步加大各二級部門進行引企入校,與企業合作的力度,督促各二級部門根據自身專業情況,積極聯系和對接相應的企業,可設立相應的激勵機制,發動全員參與校企合作。完善和落實各種配套措施是增強引企入校吸引力的關鍵。只有互利共贏,使企業減少成本,獲得利益,得到保障,才能留住企業,才能吸引更加優質的企業合作共建,協同育人。

四是提高學校科研成果轉化率。高等院校不乏科技型人才,但是由于長期以來唯論文的職稱評定制度,教師隊伍普遍重職稱、重考核輕成果轉化。因此,政府層面應繼續加大力度對高校職稱評定制度進行創新,有效引導教師隊伍重視成果轉化,并且在成果轉化之后對當地政府經濟發展起到促進作用的項目,政府方面應提供相應的政策激勵和資金支持,優惠力度向利于當地發展的成果傾斜。對于服務地方經濟并取得一定成效的科研工作人員,學校和政府層面應當制定相應的人才激勵機制,建立并完善人才卡制度,重視留住并給予科技型人才更多的福利待遇。

3.3 創新政府激勵政策和制度保障

德國、美國、日本、加拿大等國家在校企合作方面頒布了相應的法律法規,制定了相應的激勵政策。比如,英國頒布了《就業與訓練法》,明確了企業與教育機構的合作關系,并規定凡是用于教學科研的資金不用納稅,為教學科研提供免稅優惠政策。要想校企合作能夠取得成功,不僅各方主體需要積極參與,還需要政府從政策和法律方面進行制度保障,做到校企合作有法可依、有章可循。在激勵政策方面,應當對學校的科研成果轉化、產業學院建設給予資金傾斜,對于積極參加校企合作共建的企業給予稅收優惠等配套優惠政策,引導企業積極參與校企合作協同育人,形成全社會、全員參與校企合作協同育人的局面。在立法方面,繼續進一步修訂和完善職業教育法和職業教育促進辦法,明確學生在企業實習期間與企業的法律關系,保障學生的權益。根據校企合作進展情況,充分調研并就校企合作方面探索創立《校企合作促進法》《校企合作實施條例》等具有可操作性的法律規范。

4 結語

校企合作協同育人的成效事關國家經濟發展戰略,事關人才強國戰略,政府、學校、企業、行業和社會機構應各司其職,積極研判國內外經濟局勢,以產業需求為導向,以培養產業型人才為目標,創新管理體制機制,創新人才培養模式,創新組織和制度保障,深化產教融合,不斷總結國內外校企合作的成功經驗,整合各方資源,共同推進校企合作協同育人。應用型大學應當抓住機遇,加快現代產業學院的申報和建設,探索可復制、可推廣的校企合作協同育人模式,培養復合型、應用型、創新型的產業型人才,促進教育鏈、產業鏈、人才鏈、創新鏈有機銜接,優化人才供給結構,促進產業結構轉型升級,加快經濟增長方式轉變。

參考文獻

[1]張鈞煜,丁晨.產教融合背景下校企協同育人模式的優化策略探討[J].產業與科技論壇,2021,20(20):265-266.

[2]戴筱杰.校企合作下的應用型人才培養模式的探索與實踐[J].教育教學論壇,2020(16):41-42.

[3]周建美.“雙高計劃”背景下高職院校校企協同育人模式探索[J].創新創業理論研究與實踐,2021,4(18):116-118.

[4]楊悅梅,黃煜棟.基于校企協同的物聯網專業創新型人才培養的實踐探索[J].物聯網技術,2021,11(11):128-130.

[5]舒光偉.國外應用型人才培養模式的啟示與借鑒[J].職業教育研究,2021(2):85-91.

[6]郄芳.從政策引導到法律保障:我國《職業教育法》修訂的政策法律化問題研究[J].職業技術教育,2021,42(12):17-20.

基金項目:2021年度廣西高等教育本科教學改革工程立項項目(2021JGB342);2021年度百色學院教育教學改革工程立項項目(2021JG61)。

作者簡介:何艷玲(1980-),女,壯族,廣西田林人,講師,博士研究生,主要從事管理創新方面的研究;

姚春姬(1973-),女,漢族,黑龍江伊春人,教授,在職研究生,主要從事財務管理及人才培養方面的研究。

Research on the Innovation Path of University-Enterprise Cooperation and Collaborative Education of Application-oriented University

Baise University

HE Yanling? YAO Chunji

Abstract: In the context of the pandemic and the domestic and international double cycle, application-oriented universities, colleges and enterprises cooperate to educate people and cultivate industrial talents, which is the need of talent driving and economic transformation. This article first expounds the development status of China’s university-enterprise cooperative education. Secondly, it points out the existing problems from the aspects of university management system and mechanism, integration of industry and education, government policy and system guarantee, etc. Finally, it puts forward the innovative paths for China’s application-oriented universities, colleges and enterprises to collaborate and educate people.

Keywords: application-oriented university; university-enterprise cooperation; integration of industry and education; collaborative education; innovation