重塑標準化

鄭超 蘇雅婷

摘要:本文將探討以數字智能設計為手段,對廢棄材料和原生態自然材料等非標準化材料進行創新性設計研究與實驗,以機器學習作為驅動力,利用強化學習、機器視覺和大數據應用,促進以材料為導向的設計圈,將廢棄材料和原生態自然材料轉化為潛在的資源,并從中提煉出新的設計系統和結構系統,達到破譯與重構的目的,并最終轉化為設計策略。

關鍵詞:材料創成;機器學習;強化學習;機器視覺

中圖分類號:TP391;TP183 文獻標識碼:A 文章編號:1400 (2021) 11-0127-08

基金項目:中國美術學院校級科研項目—青年項目(院級課題)(基于廢棄材料的數字智能設計研究與實踐QN2021005)

Reform Standard——Research And Practice of Digital Intelligent Design Based on Waste Materials

ZHENG Chao, SU Ya-ting

(China Academy of Art, Hangzhou 311113, China)

Abstract: This paper will discuss innovative design research and experiment on non-standard materials such as waste materials and natural materials by means of digital intelligent design. Machine Learning will be taken as the driving force. Using Reinforcement Learning, Machine Vision, and Big Data Manipulation to promote material-informed design, transforming waste materials and natural materials into potential resources, and extracting new design systems and structural systems from that, so as to achieve the purpose of deciphering and reconstruction, which would finally be developed into design strategies.

Key words: material-based generation; machine learning; reinforcement learning; machine vision

“十四五規劃”中提到的四個重要原則中,有兩大原則值得設計師關注和思考。一是“堅持節約集約,高質高效。堅持節約資源的基本國策,按照‘減量化、再利用、資源化要求,加快生產系統和生活系統循環鏈接,全面提升資源利用效率,以循環發展推動碳達峰碳中和。”二是“堅持數字賦能,深化改革。以數字化改革為牽引,堅持‘整體智治理念,推進循環經濟領域數字化轉型,利用數字化手段促進經濟社會綠色低碳循環發展,提升推動循環經濟發展的科學化、智能化水平。”

基于廢棄材料的數字智能設計研究與實踐積極響應了十四五規劃中對循環經濟和數字賦能產業的號召,以建筑學和廢棄材料作為切入點,尋找實現以材料創成空間的創新設計方法和解決方案。首先,建筑學,從定義上來說就是設計與建造的藝術與科學,是數字化建造與人工智能操作材料的重要領域。其次,對于廢棄回收材料的關注,是源于對標準化設計和生產流程的批判性思考。

1 關于“標準化”

國際標準化組織ISO(International Standardization Organization)是這樣定義標準化的:“標準化是基于科學、技術與經濟各領域中真實存在的或潛在的問題所建立的具有廣泛性,且可被反復使用的標準與規定,旨在一定范圍內獲得最佳秩序。[1]”標準化,可以理解為標準的推廣,是需要社會性的認可與實踐的。換言之,標準就是使某一特定做法被普遍接受的正常化過程,當人們把它們當作自然和必要條件無意識地遵從,標準就被正常化了[2]。

我國可追溯的最早的一部具有影響力的關于設計與建造標準化的著作是宋朝李誡的《營造法式》,他在書中總結了古代建筑設計和施工中的相關技術標準、規范以及勞動定額。隨著時代的進步,廣泛存在于各行業的“標準”不斷地完善,在技術的支持下得以合法化,并以其高效的組織給社會和經濟帶來了顯著的效益。

但值得注意的是,標準主要面向的是通用產品,采用的是共性的條件,必然會在一定程度上限制個性的發揮。另外,為了實現標準而實施的同質化的單向投入和進程,最終會導致很多廢棄材料和廢棄用地的產生。作為這個時代的設計師,應對并試圖解決這一現象和問題是我們不可推脫的責任。

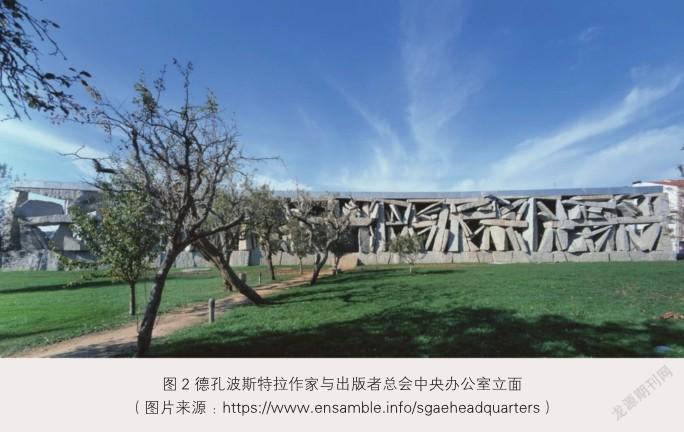

近年來,很多設計師已經通過自己的作品對標準化給出了全新的闡述和釋義,希望能重新定義更具有包容性的“標準化”。例如,由安東·加西亞(Antón García-Abril)和狄波拉·梅薩(Débora Mesa)聯合創立的Ensamble Studio,就是一個融合建筑、工程、景觀設計和材料研究的多元化跨學科設計事務所。他們曾在采訪中說,新的一代將不接受“標準的”解決方案[3]。這個觀點在他們設計方法的實驗與創新實踐中得到了驗證。不加修飾的、堅固的模型(圖1)常常是激發他們設計靈感的重要手段。安東·加西亞和狄波拉·梅薩很擅長從身邊發掘可用的材料,利用非標準的材料創造出令人驚喜的成果。位于圣地亞哥,德孔波斯特拉作家與出版者總會中央辦公室那道引人注目的立面(圖2),就是他們利用從采石場收集來的上百塊廢棄的方石所完成的設計實驗。建筑方案借助方石的重力,構造出了一整面富有呼吸感的“野生”長墻,粗獷且生動。這完全超出了人們對于立面,對于墻,甚至對于廢棄石塊的認知。

2 數字化進程為重塑標準化帶來的新機遇

首先,設計與建造工具變革為范式的轉化提供了更多可能。同濟大學建筑與城市規劃學院的袁烽教授在其《數字化建造:新方法論驅動下的范式轉化》[4]一文中提出:“設計方法工具、建筑建造的過程和流程邏輯深刻地影響著新范式的產生”,并明確了“數字化建構”與“數字化建造”的不同,前者傾向于傳統建造工具對傳統材料的“半自主”操作,而后者則是數字化作為設計方法貫穿整個設計始末的“自主性”設計與建造方法,體現為數控工具對新材料的操作。數控機床(CNC)、3D打印技術、激光切割機、各類機器人及人工智能的使用,對材料、施工工藝有了更大程度的控制,也使得施工的精確度得到了保證。這些新技術的并行實踐為范式的轉化提供了可能。

其次,第二次數字化轉折預示著制造大批量相同復制品的現代力量正在衰弱。建筑的第一次數字化轉折改變了我們的制作方式;而第二次數字化轉折改變了我們的思維方式。倫敦大學學院巴特萊特學院建筑歷史和理論教授馬里奧·卡波(Mario Carpo)在《字母表和算法》(The Alphabet and The Algorithm)[5]一書中指出了“現代性”的一個關鍵實踐:制造相同的復制品。卡波認為,隨著數字技術的興起,這種制造“同一性”的現代力量正急速衰落,因為所有數字化的東西都是可變的。在建筑中,這意味著符號限制的終結,機械標準化的終結,以及“阿爾伯特式”設計的終結。

另外,計算機進行機器學習及大數據處理的能力讓“非標準化”材料作為建造材料有了現實意義。馬里奧·卡波(Mario Carpo)曾在其論文《過度解析:建筑設計中的人工智能和機器學習》(Excessive Resolution:Artificial Intelligence and Machine Learning in Architectural Design)[6]中指出:我們思考問題的方式和計算機解決問題的方式之間的主要區別是,我們自己的大腦從來沒有連接到大數據。就像當我們需要用100萬塊不同的磚塊來建造房子的時候,我們并不能輕易地將它們隨機地堆建起來。在這種情況下,我們對大數據天生的厭惡,會促使我們進行一些極端的簡化,將磚塊標準化,假設它們都是一樣的,然后將它們按規則排列。而計算機卻能在短時間內掃描任何龐大而無序的數據,記住每一塊磚不同的物理形狀和肌理。現今,越來越多強大的計算工具能夠獨立解決一些人力無法完成的設計問題,包括對非標準化材料的解讀及數據的抓取。

目前,國外也已經有相關的研究案例,例如:Certain Measure組織的Mind the Scrap項目,透過機器視覺和演算法來重新分類和切割廢棄木板并創造新的幾何形式;FOA設計的橫濱國際客運大樓所展現的創新結構,透過對X光的研究來重新理解我們生活空間的構成;Plastic Preneur工作室立足于回收的廢棄塑料,通過研發工具重新開發其加工流程等等。這些組織和設計團隊的項目大部分還屬于研發階段,具有較強的針對性,研究的材料相對單一,完全應用數字智能工具做為輔助設計的方法仍然面臨挑戰。

3 設計研究與實踐

本文進行的設計實驗,將通過數字智能化的手段,進一步發掘邊界、形態不規則的回收廢棄材料的可能性,激發材料個性,并通過新數字藝術的創新性應用,對廢棄材料進行智能化利用與重組,將其轉化為潛在的可利用資源,并從中提煉出新的設計系統和結構系統,賦予它們新的功能屬性與存在價值。

以廢棄材料進行殼結構空間的生成設計實驗為例。設計實驗分為四個階段:廢棄材料準備及掃描測試、材料拼接實驗、殼結構邊界設定與結構模擬實驗、殼結構模型建構實驗。設計研究方案以機器學習(Machine Learning)為驅動力,通過對強化學習(Reinforcement Learning)、機器視覺(Machine Vision)和大數據處理(Big Data Manipulation)的遞進式應用,最終形成以機制、材料及模擬為導向的設計方法。

3.1 廢棄材料準備及掃描測試

實驗初期,需要對各種廢棄材料進行收集和分析,關注材料的在地性及基本屬性。根據前期調研,項目將同一類形狀、大小不一的廢棄木料作為實驗材料。實驗初始,我們通過Reality Capture這一攝影測量軟件的無接縫激光掃描功能,創建所有收集來的廢棄木料的3D模型(圖3)。每個被掃描的碎片都會配有一系列分析輸出(圖4)。其中利用了HU Moment、骨架形態、總質量、遞歸圖等分析結果,對這些幾何模型進行歸類。被歸類后的幾何模型會按照給定的順序,提供給機器學習模型。目前,Reality Capture軟件已廣泛用于多個領域,包括文化遺產、全身掃描、游戲、勘測、測繪、視覺效果和一般的虛擬現實等。

需要強調的是,面對不同類別的非標準化材料,我們需要找到與之相匹配的機器識別和閱讀方法;根據不同材料的特點,設計對應的材料解讀建模邏輯。例如,可使用攝影測量法、光學雷達、三角測量等工具設定對應的掃描環境及掃描背景,選擇適合的掃描方式,以確立明確的數位模型邊界,在建模軟件中生成精準的模型并確保其能夠適用在設計流程當中。這是該設計研究與實踐的第一個難點。

3.2 材料拼接實驗

通過Unity引擎進行機器學習(Machine Learning),將掃描的3D模型根據特性,進行組織排列。隨后,利用人工測試材料的拼接、分解、融合與生長方式,獲得完整的數位模型。同時,利用物理手段測試材料拼接的其他可能,同步數位模型與物理模型的拼接方法。機器學習的核心是設計師不直接參與方法論,而是設定目標和操作模式,讓程序來尋找設計方法,即機制導向性的設計思維。

這個過程中的技術難點,是論證智能拼接邏輯的合理性及可行性。這需要我們將數字化模型與物理模型的拼接實驗緊密結合,相互推導,反復推敲、驗證。數字化模型從機器閱讀的角度去理解拼接邏輯的可能性和創新性,而物理模型則是從手工技藝和直覺性創作去探索建構方法。兩者應該相輔相成,以強化建構邏輯和美學理念。

3.3 殼結構邊界設定與結構模擬優化實驗

材料拼接實驗完成后,需要設定殼結構的邊界或初始形態作為指導框架。當Unity引擎學會了基礎的殼結構后,設計師可介入并調整部分參數,以客制化機器學習,定義優先指標,通過基于虛擬環境的智能強化學習(Reinforcement Learning AI)有針對性地解決方案生成中的問題,優化設計方案的結構拼接節點和生長方式(圖5)。隨后,應用機器視覺(Machine Vision)對生成的殼結構的光線復雜度、風場、有效遮蔽面積、對稱性、高度等空間使用感受進行測量和判斷,選出較優方案(圖6)。較優方案為上述因素加權平均出來的高分方案。

這是一個自定義機器學習的關鍵過程。在“基于廢棄材料的數字智能設計與實踐”的探究過程中,人對材料的認知和對空間、生命意義的理解應先于機器和人工智能,在此基礎上,設定機器學習的運算邏輯和參數指標,讓計算機協助完成人力無法處理的大量數據及人力無法完成的成千上萬的模擬實驗,找到提高材料利用率,減少廢棄材料產生的可行方法,同時兼顧材料的結構性能和美學價值,完成廢棄材料創成的擇優、驗證和完善。

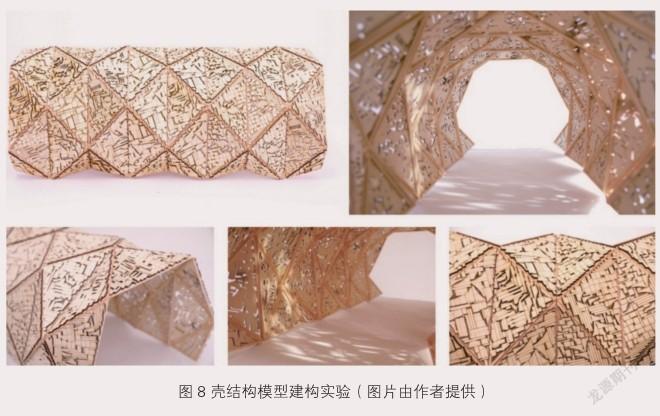

3.4 殼結構模型建構實驗

結合機器視覺與機器學習,生成最終得分最佳的殼結構庫(圖7)后,設計師可根據個人喜好進行下一步的殼結構模型建構實驗(圖8)。建構過程可以與機械臂相配合。機械臂是具有模仿人類手臂功能并可完成各種作業的自動控制設備,可由程序根據作業需求設定模型構建的指定動作(圖9)。

4 利用數字智能化對于廢棄材料的處理和設計領域的意義

該設計研究與實踐為設計行業創造了一種可供選擇的設計流程,對循環經濟的徹底實現創造了新的可能。此處提及的重塑標準化,其實就是一個機器學習驅動的搜索引擎,利用現有的廢棄材料設計新的結構。利用強化學習、機器視覺和自動搜索過程,該設計實驗開啟了材料信息設計循環,并將廢棄物轉化為潛在資源。存在于標準化中的不同程度的適應性通過人工智能和計算機搜索能力,最終將重新客觀化地評估“廢棄物”,并重新定義“廢棄用地”的概念。未來世界的“廢棄物”與“廢棄用地”極有可能成為居民和經濟實體探索、設計和使用的新元素及可用土地。這無疑對工業、生產和設計過程的標準化提出了挑戰。

設計實驗將廢棄的不規則碎塑料塊重新分類,并轉換成了一種新的形態。設計實驗中的搜索引擎企圖尋找那些被忽視的廢棄物,解讀它們的復雜性,構建新的以機制為導向的美學,而不僅僅只是單純地從能源密集輸出的設計過程中回收廢棄物。

另外,這一設計實驗的踐行是作為設計者履行社會責任感的一次嘗試。在設計之初,通過材料的投入來獲得信息,使其能夠在更具體的環境中更好地實現經濟循環潛力和社會價值。這同時也是一次藝科融合的重要嘗試,希望通過這樣一個創新性實踐,可以有效地振興廢舊材料的生命周期,發展出一種更加可持續的設計方法,從根本上改變我們認識和評估材料的方式。

參考文獻:

[1] ISO 26000文件, 網站: https://iso26000.info/ standardization/.

[2] 朱天禹.德國的標準化建造與建筑標準,專欄:包豪斯研究,建筑師,2019年第2期,第52頁.

[3] Ensamble Studio采訪,網站:https://www.archdaily. com/774984/interview-with-ensamble-studio-the-newgeneration-will-not-accep.

[4] 袁烽.數字化建造:新方法論驅動下的范式轉化,建筑數字化建造,緒論,第3頁.

[5] Carpo M. The alphabet and the algorithm[M]. MIT Press, 2011.

[6] Carpo M. Excessive Resolution: Artificial Intelligence and Machine Learning in Architectural Design, [online] Available at: