館藏文物預防性保護的重要性與措施分析

楊雅魁

摘要:現如今,人們的精神文化需求日漸增多,各種文化場所成為人們游覽參觀的優先去處。身為公共文化服務的重要構成部分,博物館除了滿足人們對精神文化生活的需求外,還具有美育、德育等功能。為履行其各項職能,滿足人們的需求,做好館藏文物的預防性保護工作成為博物館的工作重點。館藏文物預防性保護工作主要是對文物內在的變化規律進行研究,采用科學合理的措施減緩文物的老化速度,并較好地控制老化過程,將環境因素對文物的影響降至最低,盡可能地延長文物壽命,充分發揮文物的價值與作用。本文闡述館藏文物預防性保護工作的重要性,并針對保存的影響因素提出相應的措施。

關鍵詞:館藏文物;預防性保護;重要性;影響因素

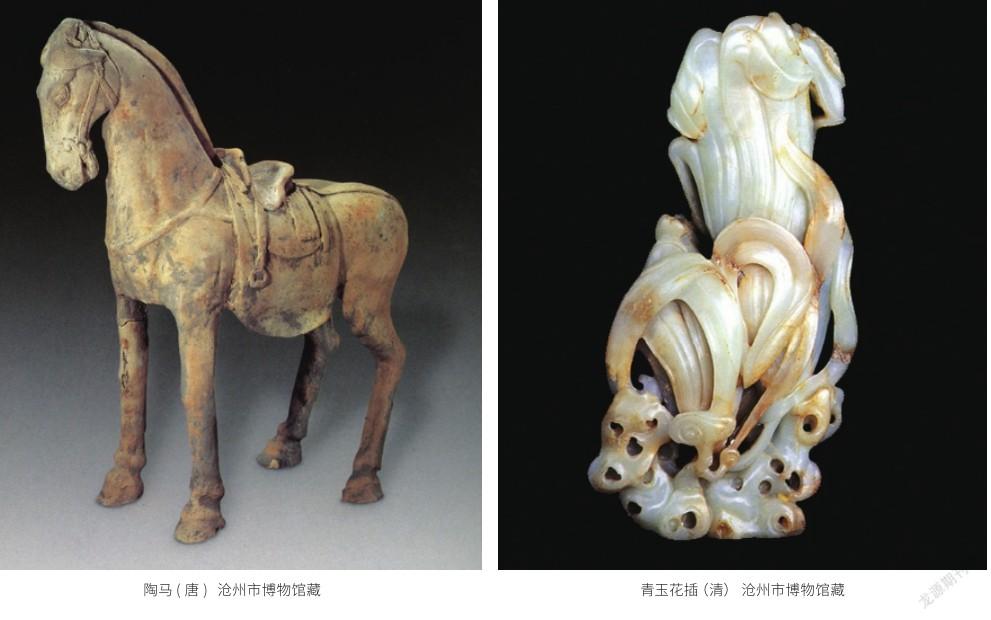

館藏文物具有歷史、人文、藝術、科學、紀念等方面的價值,還因其不可再生性而彌足珍貴。文物保護工作要求保護為主、搶救第一,把控文物保存的各項影響因素,從而使文物遺產得以保存和傳承。當前,館藏文物的保存面臨著許多問題,保護工作難度高,文物保護工作的重點從搶救性保護向搶救性和預防性保護兼顧轉變,從重視文物本體保護向文物本體、周圍環保及文化生態的總體保護轉變。由此可見,文物預防性保護工作不僅是博物館工作的重點,還是延長文物壽命的重要方式,對文物安全和長久保存起到重要作用。

一、館藏文物預防性保護的重要性

(一)構建文化強國

如今,國家實力的評價標準已經不限于經濟實力與軍事實力,各國間的文化競爭也越發激烈,國家文化實力越強,在國際文化產業競爭中越具有話語權與主動權。因此,為提高國家文化軟實力,傳承傳統文化,我國提出了文化強國戰略。做好館藏文物預防性保護工作,可以延長文物壽命,保留文化傳統,有助于提高我國的國際影響力與競爭力,使我國占據文化發展的制高點,從而掌握國際競爭的主動權。

(二)保護文化遺產

我國歷史文化悠久,涌現了許多事跡,文物是中華文明發展的載體。做好館藏文物預防性保護工作,可以保護并傳承歷史文化遺產,通過提高文化自信來增強中華民族凝聚力,從而爆發出極強的文化創新力,使全世界都能聽到中國聲音,感受中華文化的無窮魅力。

(三)達到群眾精神文化需求

當前,博物館文物保護的重點在于加強文物價值傳播、弘揚傳統文化。通過開展文物展覽活動滿足大眾對精神文化的需求,保障文物的完整性,為大眾的參觀、游覽提供文化保障,使大眾可以近距離觀察文物,感受文物承載的歷史氣息,從而提高文化素養。

二、館藏文物保存的影響因素

(一)溫濕度因素

空氣溫濕度是時刻影響文物的環境因素。文物的材質不一樣,對溫度感知能力也不一樣。溫度變化有可能會令文物出現破損或裂紋,濕度變化也同樣會使文物受到影響,金屬材質的文物容易因電化學反應而出現腐蝕,其中空氣濕度是關鍵因素。空氣濕度異常會令文物褪色,顏料融化,紙張老化以及絲織品變脆,吸水膨脹或者收縮都將改變文物的原本形態,特別是竹木器漆類文物更加顯著;濕度過高時,細菌類生物適宜繁殖,會使文物發霉或遭蟲蛀。

(二)氣體污染因素

氣體污染主要分為兩種情況:其一是展柜和庫房周圍的污染物進入內部;其二是展柜中的文物本身、各種海報或者裝飾物等產生的氣體污染物。氣體污染物主要是博物館內各種材料揮發出的如甲醛、乙酸、乙醛等氣體。此外,空氣中的二氧化碳、二氧化氮等氣體也會在一定程度上腐蝕文物,容易加深金屬文物的銹蝕程度,導致棉麻、紙質文物發黃、變質。

(三)光輻射因素

光作為一種常見環境因素,因其具有能量,容易破壞文物中的有機結構。光輻射破壞主要有兩方面:一是熱輻射效應,作為化學反應的催化劑,通過改變文物周邊的溫濕度等因素,促使文物發生化學反應或物理變化,從而變色、氧化等。二是光化學反應,光化學反應會對文物材質造成破壞,標本、皮革以及紡織品等受到的影響較為明顯。光波越短,說明光化學效應越大,所以紫外線和紅外線都是導致文物受損的常見類型,因此,展區的燈光、手機的閃光燈都可能會破壞文物。

(四)自然災害和人為因素

自然災害是影響最大、最不可抗的因素,一旦發生地震或洪災,博物館建筑和展品將會大面積受損,甚至丟失。所以,在館藏文物預防性保護工作中,應重視自然災害造成的破壞,采取防護措施,盡量避免或預防損失。

人為因素中,保護工作欠妥會對文物造成損害。比如在展品包裝和運輸過程中,若未做好防護工作就可能使文物受損。一些文物展示中,文物被置于露天環境,各種灰塵、有害氣體以及其他有害因素等都可能影響文物,加速文物的老化。

三、館藏文物預防性保護措施

(一)調控好溫濕度,采用監測設備

溫濕度調控是館藏文物預防性保護工作的重點。溫濕度預防性保護就是根據文物保存環境的需求控制保存環境中的溫度和濕度,以延長文物壽命。近些年,隨著科技水平的提高,現代科技逐漸被應用于文物保護領域。要想做好館藏文物的溫濕度預防性保護工作,可以采用智能化溫濕度控制系統。此系統由mini溫濕度終端、多合一傳感器終端、功能界面以及智能有機玻璃囊匣組成。多合一傳感器終端可以快速收集、整理文物保存環境下的溫濕度信息,同時在功能界面上直觀顯示,工作人員依照館藏文物對保存環境的要求,在智能有機玻璃囊匣的功能界面上對mini溫濕度終端的進行調節。

(二)合理控制光輻射

針對一些對光敏感的文物,要合理控制光輻射,盡可能縮短光照時長,或者通過紅外線感應調光系統監測文物的光輻射情況,及時調整光線。如應用自動調節系統,當游客靠近時,自動調節系統可以快速感應,同時增強光線,在游客走遠后就自動減弱光線。此外,應盡可能使用光纖燈或冷光燈,以減少光輻射的影響。

(三)管控好有害生物

在做好博物館溫濕度控制之后,還要管控有害生物,在日常管理工作中要注意清潔衛生,及時檢查,確保展柜與庫房的整潔,防止出現害蟲或滋生細菌。在展廳之間可以設計過渡間,在入口處安設風屏,防止游客帶來的細菌污染空氣而使文物受損。此外,針對木器、紙張和毛皮等文物應進行特殊管理,每隔一段時間就應檢查文物表面,及時發現文物變化,找出問題,并采取對應措施,防止因細菌滋生而破壞文物。

(四)空氣污染預防保護

館藏文物通常需要獨立的保存空間,對文物進行收藏與展出。依照博物館的管理要求,館藏文物的保存環境應具有可移動性與密封性。目前,大多數博物館通過展柜和儲藏盒等保存文物,可以在一定程度上減少物理、化學、生物等因素對文物保存環境的影響,從而延長文物壽命。

空氣污染會嚴重縮短文物壽命,影響文物的價值,所以必須針對空氣污染做好預防性保護。一是要分析文物保存環境的空氣流通情況,增強文物存儲空間的密閉性,隔絕文物存儲空間的空氣,防止二氧化碳、二氧化氮或一氧化碳等氣體與文物形成化學反應,避免影響文物的完好性。二是要在館藏文物存儲空間的通風口位置設計吸附裝置,對空氣污染物進行吸附處理,凈化空氣。此外,如果博物館不具備新風系統,難以對空氣中的污染物進行吸附處理,就要對文物作密封或真空處理,避免外部環境的影響。

(五)突發性事件預防保護

在館藏文物的預防性保護工作中,做好突發事件的預防性保護也是極為重要的。對此,首先,博物館需要完善基礎設施建設,在選址與施工過程中要遵循《博物館建筑設計規范》。其次,要針對文物的保存環境做好抗震、防水設施,減輕地震、水災等自然災害對文物造成的不利影響,同時在文物存儲環境中設置防倒裝置與消防裝置,防止意外碰撞或者火災損壞文物。

四、結語

館藏文物含有豐富的歷史文化底蘊,同時具備不可再生性與不可復制性,如被損壞,將是歷史資源的巨大損失,所以必須做好館藏文物的預防性保護工作,尤其要對館藏文物保存環境的各項因素,如溫濕度、污染氣體、粉塵等做好相應的監測、控制,從而保證館藏文物具有持久的生命力。

參考文獻

[1]盧燕玲.館藏文物預防性保護的實踐與思考—以深圳博物館為例[J].文物保護與考古科學,2020(2):87-94.

[2]朱守軍.館藏文物預防性保護措施分析[J].神州,2020(8):49,51.

[3]王暢.淺析館藏文物的預防性保護[J].文物鑒定與鑒賞,2019(11):146.

[4]張小坤.館藏文物保管中的影響因素及預防性保護措施[J].文物鑒定與鑒賞,2019(19):101-103.

[5]李妮.影響館藏文物保存的環境因素及預防性保護淺析[J].東西南北,2019(23):136-137.