釋讀中國北方巖畫中的虎

摘要:巖畫被很多學者稱為刻在石頭上的人類史書。北魏酈道元《水經注》:“河水自臨河縣東逕陽山南。《漢書》注曰:陽山在河北,指此山也,東流逕石跡阜西,是阜破石之文,悉有鹿馬之跡,故納斯稱焉。”①“鹿馬之跡”即為巖畫。巖畫記載原始人類的認知經驗、意識情感與精神意愿,是原始意識下人類主觀能動地反映世界的實踐產物②,描繪了與先民生活密切相關的圖騰、神靈、人物、動物等。老虎形象在巖畫中經常出現,本文通過中國巖畫中老虎這一形象的藝術風格和審美特征,將中國北方地區巖畫中的老虎形象作對比,深入研究其異同以及這一形象在北方游牧民族中所體現的社會功能,并從人類與動物的關系角度探討其歷史價值。

關鍵詞:中國巖畫;虎;審美特征;價值

一、巖畫概述

巖畫是原始先民用石頭雕鑿或用顏色涂抹在巖石表面上的圖案形象。從舊石器時代晚期到以后很長的一段歷史時期,巖畫都是古代先民的一種重要藝術表現手段。它記錄了當時的勞動生活或根據現實生活所想象的場景與情境,表達了人們對自然、神靈的敬畏和禱告,也表現了先民最原始的宗教意識。

(一)分布地區

中國巖畫分布遼闊,地形復雜,大概可分為西南、東南和北方三個系統。北方系統的巖畫主要分布在內蒙古、寧夏、甘肅、青海、新疆;西南系統的巖畫分布在廣西、云南、貴州、四川;東南沿海地帶的巖畫分布在安徽、江蘇、福建③。其中北方巖畫分布范圍最廣,數量最多,在新疆北部最為密集,僅僅在內蒙古陰山山脈及其北部的烏蘭察布草原,就存有幾萬多幅④。

(二)畫面內容

中國巖畫的題材和內容十分豐富,囊括了先民日常生活的各個方面,涉及社會經濟、生產生活、民俗文化、民族藝術、宗教信仰等。北方巖畫多表現狩獵、游牧、戰爭、祭祀等,有車輪、農具等器物,還有神靈、祖先、日月星辰以及腳印、手印、動物蹄印等。賀蘭山的巖畫大多形象古怪,形象表達面目各異。新疆巖畫大多表現生殖崇拜。南方巖畫多體現先民的生活方式,人物形象制作程式化,但也有描繪戰爭和狩獵題材的內容。無論是南方還是北方,動物題材都占了很大一部分。

(三)時代背景

古人遺留在巖石上的這些畫面,據說已有四萬年的歷史。從遠古時代起,它就作為一種文明傳承的載體,現代的某些原始部族仍有制作。巖畫的制作時代大體上分為原始時期、石器時代(距今約10000~3000年)、青銅時代至早期鐵器時代、有史時期。其中石器時代包括了早期狩獵時期(距今約10000~6000年)、狩獵鼎盛時期(距今約6000~4000年)、原始牧業萌發時期(距今約4000~3000年);青銅時代至早期鐵器時代包括了狩獵和畜牧混合經濟階段以及畜牧業的發展時期④。各個時期人們的生產方式、生活方式不同,所表現的畫面內容也不相同,任何藝術作品都是在其所處的時代背景下產生的,藝術來源于生活,卻高于生活。

二、中國虎文化簡介

從原始生產方式來看,“虎圖騰”所詮釋的狩獵文化有著上萬年的發展歷史,虎前額上的花紋酷似中國漢字“王”字。早期象形文字中,“王”形似斧鉞—一種作戰用的工具,象征王權,后將最高統治者稱為“王”。《風俗通》:“虎者,陽物,百獸之長也,能執搏挫銳,噬食鬼魅。”⑤在中國人心里,老虎力大無窮、行動迅猛,是充滿陽剛之氣的瑞獸,也是財富和生育的保護神,是中華大地上最矯健的吉祥物,寄托著人們對美好生活的向往與追求。巖畫中虎的形象是遠古人類在征服自然和猛獸后,用于辟邪禳災、趨吉降福等祭祀活動的產物⑥。對虎文化的崇奉貫穿民族文化的始終。

三、巖畫中的虎

巖畫中老虎形象各不相同,下文就寧夏、甘肅、新疆、西藏、內蒙古這幾個地區所出現的老虎形象,從藝術風格、審美特征、文化內涵這幾個方面進行對比探討。

(一)藝術風格

北方巖畫大都是刻制的,其手法有以下三種:

(1)磨刻,線條無明顯痕跡,畫面較為平整,如甘肅肅南巖畫。

(2)敲鑿,用堅硬的器物在石壁上敲擊出許多點狀小窩,使之連接成一組畫面,如寧夏賀蘭山巖畫坑穴與虎。

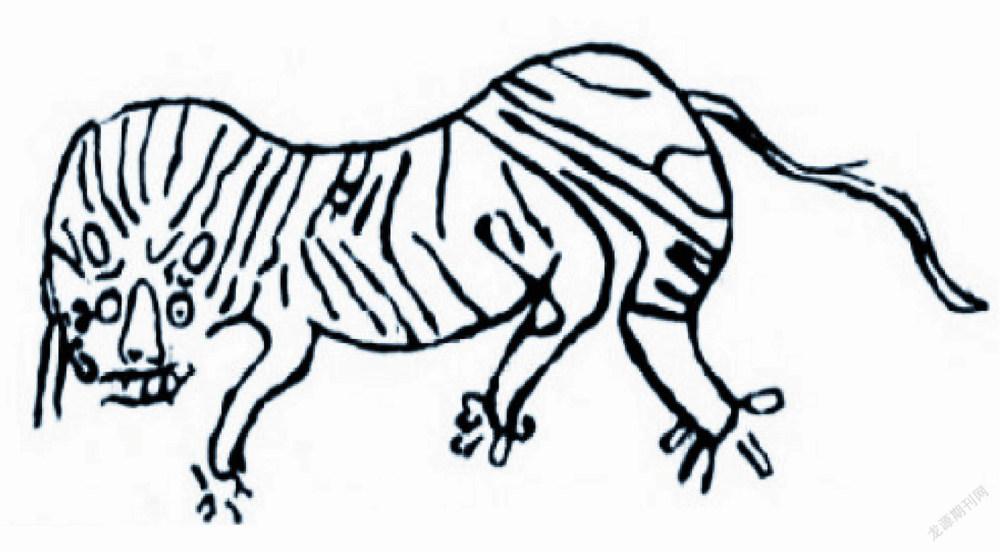

(3)線刻,先用線條勾勒出形象輪廓,然后用利器掏深線條,直至有明顯痕跡。此類作品風格簡潔、明快、豪邁。如內蒙古的陰山巖畫(圖一)、寧夏賀蘭山巖畫(圖三、圖四)以及西藏日土巖畫,此類作品的創作者趨向于塑造對立沖突的藝術美,夸張刻畫出心中所想。畫面中深淺不一、疏密相間的交叉線條對觀者帶來了強烈的視覺沖擊,使作品表現出藝術結構的魅力。

(二)審美特征

如內蒙古陰山巖畫《五虎圖》(圖一),《五虎圖》被稱為陰山巖畫的代表作之一。圖中虎姿態各異,有的靜臥,愜意地半瞇著眼睛,還有兩只虎正在交媾。身上折線似代表虎身上的花紋,耳朵也作了圓弧設計。這幅畫最為突出的便是虎的眼睛,這也是與其他圖中老虎形象的最大不同,似用尖物敲鑿而成,且刻意強調了眼神,相對于賀蘭山的坑穴與虎巖畫、新疆石門子巖畫,這幾只老虎形象更加具體,造型更加完整。畫面中老虎形象清晰明了,身邊還依偎著幼崽,讓人不禁感嘆先民對生活的洞察力,也為這別具匠心的作品所震撼。單體虎巖畫(圖二)位于內蒙古包頭市達爾罕茂明安聯合旗推喇嘛廟,虎皮紋理的表現同陰山一帶的虎巖畫有所不同,將較為規律的人字形折紋變得更為隨意,視覺效果上與虎紋更加接近。

寧夏賀蘭山蘇峪口南側所發現的巖畫(圖三),相較于其他虎巖畫而言較為抽象,虎形象體型偏小、頸部較粗,前后腿上端的身軀部位呈螺旋紋,中端軀體則用直線,從身軀至頸間刻畫出一個明顯的夾角,頭部高高昂起。刻畫符號上出現了同心圓、直線、螺旋紋等表現手法,內蒙古陰山老虎巖畫(圖一)多用折線紋裝飾,相較之下身體曲線比較標準,對老虎身體比例的刻畫也更加精準。這種畫風與表現風格與之前所見的巖畫完全不同,對研究巖畫的繪畫時期以及畫風的演變有重要意義。

蘇峪口洪積扇荒漠草原上發現的兩幅老虎(圖四)與上述賀蘭山巖畫(圖三)老虎造型表現風格相同,其制作工藝、大小、紋理、外形等都極為相似。這幅畫中老虎的頸部長一些,尾巴的卷曲度顯然經過創作者的加工,其前半身比后半身略大一些,疑似運用了透視原理,體現了創作者的觀察能力。

賀蘭山巖畫中的坑穴與虎巖畫,在一壯碩老虎形象的周圍有許多坑穴刻符,系石器敲鑿磨刻所成。頭部利用線性輔助刻畫輪廓,這一老虎形象相對于前面所提及的幾幅巖畫顯得過于簡單,沒有任何裝飾,輪廓也不清晰,出現時間應較早,與甘肅榆木山巖畫中的斑紋猛虎相似,只是這幅圖中沒有出現坑點。大多數巖畫中的動物形象,多少都帶有一絲不可言說的神秘色彩,與周圍動物形象相比,顯得似是而非,創作者對其形象加以藝術化處理,其身體部位被夸大、縮小、省略,甚至無中生有。對其寓意只能加以揣摩,大多不得而知,因為先民有著特殊的生活環境和審美觀念。

烏魯木齊市以北有舉世聞名的巖畫群—新疆昌吉回族自治州呼圖壁康家石門子巖畫群,是目前全國保留最完整的生殖崇拜巖畫群,向人們揭示了3000年前母系氏族社會向父系氏族社會演變的過程。其中虎形象的體形細長,身體上的紋路只有豎線,無過多裝飾,但是仔細觀察會發現,相較于其他畫面,虎的生殖器被著重刻畫,可見虎在他們心目中具有某種特殊寓意。但是對比前文提到表達獵食場景的巖畫,虎有身邊圍著動物的,也有靜臥的,只有這幅是與表現生殖崇拜的場景放在一起的,這是巧合,還是另有寓意值得深思。

西藏日土巖畫中的虎紋在畫面內容與表現風格上所呈現的多元性,反映出這一帶曾有過不同族群活動的可能性。畫面中四只鹿正被三只老虎追趕,鹿角在創作者特意裝飾下顯得更加優雅,軀體上有倒“S”紋或渦旋紋,唯美俏麗的體態、流暢的線條,顯示出與北方民族藝術的相似性,呈現三只虎飛奔追逐鹿群的捕食場景。這幅圖表現的虎形象同甘肅肅南巖畫略微相似,不似賀蘭山巖畫(圖四)那般壯碩,有裝飾意味。也有說法認為此形象為豹,但根據畫面中對鹿角描繪的真實性與其身上的條紋來看,虎的可能性更大,因為此前看到的虎形象,身上也多為線性條紋。

(三)文化內涵

巖畫的文化內涵依賴于深厚的文化底蘊,源于這些見證著人類社會發展變遷的山川曠野。文化是人類社會發展的過程中所創造的物質財富和精神財富的總和,在原始時代,先民要解決溫飽問題,其創作并非為了審美,而是出于實用目的。像最早的“虎圖”被用來祈求狩獵成功,出于一種巫術需求,希望驅逐恐懼心理,消弭災難。這便是群體意識輻射下的一種活動。“神”這一觀念出現于原始社會后期,它是由物的自然屬性抽象而來,已經具有早期的宗教色彩⑦。動物形象在原始宗教理念中有著特殊的含義,如“虎”常被作為保佑狩獵成功的象征。在古人游牧與狩獵的經濟形態中,動物是人類的食物來源和狩獵、馴服對象,因而在巖畫中被大量刻畫。在古代先民與大自然的長期爭斗中,面對一些無法征服的猛獸,因其強悍、威猛,被先民視為崇拜的對象,久而久之,猛獸形象就被賦予了宗教意義。人們對于無法理解和無法超越的自然界現象和動物萌生出尊崇與敬畏,進而產生膜拜心理,原始宗教意識的產生正是源于這種心理。德國近代哲學家費爾巴哈指出:“人的依賴感是宗教的基礎,而這種依賴感的對象,這個為人所依賴、并且人也感覺到自己依賴的東西,本來無非就是自然。”⑧人所依賴和指望的對象便被奉為神靈,這些看不見、摸不著的精神寄托需要一個可視的載體,所以就出現了巖畫。

(四)歷史價值

大部分巖畫構思純樸天真,塑造方法簡單稚嫩,酷似孩童涂鴉,似是在表達某種幼稚的想象和愿望。也許是由于工具的限制,平面化圖像居多,多數圖像之間并無關聯,圖形重疊,無透視關系,更像一種日記式的創作。在塑造巖畫時,繪制者抓住物象的基本形,結構簡單,不作過多的細節刻畫,甚至沒有五官,然而這些粗糙的畫面,卻顯得真實且具有生命力。正是將生活敏銳的洞察力和粗獷的藝術手法渾然一體地結合在一起,才形成了原始藝術獨特的生命意義。

巖畫作為一種獨特的物質遺產和精神遺產,蘊含著寶貴的文化內涵,對我國乃至世界都有無法代替的歷史價值。單就“虎”形象的研究可知,任何動物形象都是表達理想的媒介與象征性符號,出于某些實用性目的,使其在思想中成為實現某種期望的寄托。藝術是生活的沉淀和升華,也是真實情感的表現,巖畫內容多樣,且多記錄人們的生活細節,所以真實性較高,由此體現一種樸素的現實美。當代創作者往往會忽略作品內容的真實性,作品多華而不實,一味地講究“浮華”,使作品變得空洞、蒼白、缺乏說服力,無法打動人。從美學角度分析巖畫中的藝術美,方知古樸寫實和直抒胸臆的表達方式正是當代藝術創作所欠缺的。無論是從哪個時代的審美角度看,巖畫都是當之無愧的藝術瑰寶,對推動我國藝術創作的發展具有重要意義。

作者簡介

解夏,1996年4月生,女,漢族,甘肅慶陽人,寧夏大學美術學院美術專業2020級在讀碩士研究生,研究方向為國畫。

注釋

①王國維,校:《水經注校》,上海人民出版社,1984年。

②隋立民:《原始巖畫的敘事畫語特征》,《四川戲劇》,2021年第2期,第60-64、74頁。

③《中國美術分類全集》編委會:《中國巖畫全集》,遼寧美術出版社,2007年,第15頁。

④童永生:《中國巖畫中的原始農業文化研究》,南京:南京農業大學,2011年,第7頁。

⑤(東漢)應劭:《風俗通義·祀典》,中華書局,2021年。

⑥汪玢玲:《中國虎文化》,中華書局,2007年。

⑦孫會婷:《陰山巖畫中的動物崇拜》,《吉林藝術學院學報》,2010年第3期,第21-25頁。

⑧(德)費爾巴哈,著;王太慶,譯:《宗教的本質》,商務印書館,2010年。

參考文獻

[1]殷曉蕾.生生為藝[D].南京:南京藝術學院,2002.

[2]楊云霞.陰山巖畫的文化與審美研究[D].成都:四川師范大學,2017.

[3]杜成峰.肅南巖畫[M].蘭州:甘肅民族出版社,2014.

[4]百善.賀蘭山巖畫[J].地理教學,2011(16):F0002-F0003.

[5]馬奕蘭.陰山巖畫中符號的歷史意義與審美[J].教育現代化,2020(21):187-188,193.

[6]陳國芳.陰山巖畫的藝術表現與審美研究[J].藝術品鑒,2019(10X):7-9.

[7]劉學堂.賀蘭山“狩獵巖畫”再讀[C].北京:北方民族考古(第7輯),2019:13.

[8]孫會婷.陰山巖畫中的動物崇拜[J].吉林藝術學院學報,2010(3):21-25.