采煤沉陷對土壤團聚體及其有機碳的影響

張沛沛 余 洋

(1.河南財經政法大學工程管理與房地產學院,河南 鄭州 450046;2.中國地質環境監測院,北京 100083)

土壤有機碳是大氣中CO2的重要潛在碳源或者 碳匯,由于土壤碳庫極其巨大而且非常活躍,極易受到外界的干擾而顯著地引起大氣中CO2濃度的很大改變,進而影響全球的生態系統。土壤團聚體在穩定和保護有機碳方面起著關鍵作用,不同粒徑土壤團聚體的有機碳的儲存能力具有差異性。土壤有機碳對團聚體的數量和大小分布產生很大的影響;而土壤團聚體對有機碳具有重要的物理保護作用。因此,研究土壤團聚體及其有機碳的變化特征對于土壤碳循壞、團聚體的穩定性和土壤肥力都具有十分重要的意義。Six等[1]認為土壤大團聚體有機碳的含量較高但穩定性較差;微團聚體的固碳潛力較小但固持有機碳的時間較長。Garten等[2]研究表明土壤微團聚體儲存了70%以上的有機碳,并認為不同粒徑土壤團聚體的固碳作用不一致。方華軍等[3]認為土壤侵蝕傾向于優先使低密度小顆粒的有機碳組分發生再分布,導致沉積區土壤有機質活性大于侵蝕區。樊紅柱等[4]認為侵蝕區土壤團聚體結構以微團聚體為主,沉積區以大團聚體為主。因此,土壤團聚體及其有機碳方面的研究在國內外受到廣泛關注,分別從不同的角度進行研究,但主要集中在川中丘陵紫土區、黑土區、黃土高原等地,而關于采煤沉陷對土壤團聚體及其有機碳的研究尚未開展。

煤炭開采引起的地表沉陷,顯著地改變了土壤性質和礦區生態環境。而關于采煤沉陷地土壤的研究主要針對其水分[5-9]、肥力[10-12]、質量[13,14]等,而針對采煤沉陷坡地土壤團聚體穩定性及碳儲量的研究較少。為了探索采煤沉陷對土壤團聚體及其有機碳儲量的影響,本研究選擇河南九里山礦區典型采煤沉陷坡地為研究對象,分析采煤沉陷坡地土壤團聚體及有機碳含量和儲量的分布特征,以期為采煤沉陷區土壤改良和沉陷地的有效利用以及指導土地復墾提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

研究區域位于河南焦煤集團九里山礦采煤沉陷區,在焦作市東部18 km處,其地理坐標為:110°23′~113°26'E,39°17′~39°21′N,礦區總面積為18.60 km2。試驗區屬于太行山山前平原和沖積、洪積扇的邊緣地帶,地形比較平坦,海拔高度為85~117 m,屬暖溫帶典型的大陸性干旱氣候。多年平均氣溫為15°,年降雨量為475.6~698 mm,年蒸發量為1 700~2 000 mm。該礦區已沉陷土地面積達到481.53 hm2。根據預測,未來5 a內還會造成大約270 hm2的采煤沉陷區。采煤沉陷區土地利用類型為耕地,沉陷坡0~20 cm土壤質地為粉壤土(16%砂粒、73%粉粒、11%粘粒),其耕作方式多為順坡耕作,種植作物以小麥、玉米輪作為主。

1.2 樣品采集與分析

2015年9月在研究區選擇一個典型的采煤沉陷坡耕地為研究對象,其坡度為5°,坡長為236 m;該沉陷坡已經穩沉,其在煤炭開采前為地形平坦的耕地。采集方案為:在采煤沉陷坡的坡頂(0~21 m)、坡上(21~71 m)、坡中(71~146 m)、坡下(146~206 m)、坡底(206~236 m)5個坡位分別設置采樣點,采用直徑為8 cm的取土鉆在5個坡位的采樣點隨機進行采樣,采樣深度為0~20 cm,每個坡位取3個重復土樣。在采煤沉陷坡附近選擇一塊未受沉陷影響的正常農田作為對照并進行采樣,采樣深度為0~20 cm,對照區取3個重復樣。采取手持GPS測量采煤沉陷坡坡長、海拔等地形參數。將采集的土樣裝入硬質塑料保鮮盒內,帶回實驗室內自然風干,待風干至土壤塑限時沿土壤自然的結構面掰成10 mm左右大小,剔除石塊等雜物。由于干篩法對土壤團聚體可溶性碳的影響較小而且對土壤中某些有機膠結物質破壞較小,并且降低了水分張力等因素的影響;而對于旱地的土壤,干篩比濕篩能夠更好地表征土壤的團聚作用,分離出的土壤團聚體更接近田間實際情況;因此本研究中采用干篩法進行團聚體分級,分離出>5 mm,2~5 mm,0.25~2 mm,<0.25 mm,共4個粒級組。分離出的土壤團聚體采用四分法研磨后過篩用于測定土壤的有機碳含量。土壤有機碳采用重鉻酸鉀外熱法測定,土壤容重采用環刀法測定。土壤試驗分析時間:2015年10月。

1.3 計算與數據處理

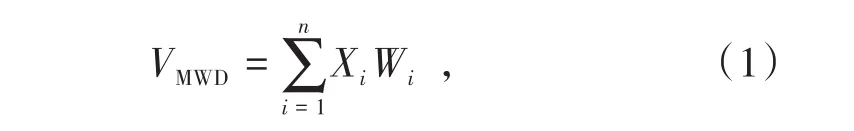

土壤團聚體平均直徑的計算公式為

式中,Xi表示某粒級土壤團聚體的平均直徑,Wi表示某粒級土壤團聚體的質量分數。

團聚體有機碳儲量(g/kg)=團聚體有機碳含量×團聚體質量分數(%)。

式中,VSOCi表示特定深度的土壤有機碳儲量,t/hm2;Ci表示第i層土壤有機碳含量,g/kg;ρi表示第i層土壤容重,kg/m3;Ti表示第i層土壤的厚度,cm。

數據處理、統計分析分別運用Excel2007和SPSS19.0,多重比較運用LSD檢驗。繪圖使用Excel2007。

2 結果與分析

2.1 采煤沉陷對土壤團聚體空間分布特征的影響

采煤沉陷坡地不同坡位土壤團聚體含量具有較大的差異性(表1)。采煤沉陷顯著改變了不同坡位土壤團聚體的含量。采煤沉陷坡地>5 mm的土壤團聚體含量顯著低于CK,從坡頂至坡底分別比CK減少了8.79%、16.05%、27.54%、41.36%、36.53%。采煤沉陷坡地的坡頂、坡上>5 mm土壤團聚體含量無顯著差異,分別為59.81%、55.04%;采煤沉陷坡地坡下和坡底>5 mm土壤團聚體含量無顯著差異,分別為38.45%、41.62%,坡底比坡下有所增加。綜上表明采煤沉陷坡地>5 mm的土壤團聚體含量從坡頂到坡底表現出不斷減少的趨勢,說明采煤沉陷顯著減少了>5 mm的土壤團聚體含量。采煤沉陷坡地2~5 mm土壤團聚體含量均顯著高于CK,從坡頂至坡底分別比CK增加了5.42%、9.73%、21.89%、20.10%、6.39%;坡頂、坡上和坡底>5 mm的土壤團聚體含量之間無顯著差異,坡中和坡下也無顯著差異;說明采煤沉陷顯著增加了沉陷坡地不同坡位2~5 mm土壤團聚體含量。采煤沉陷坡地坡頂、坡底和CK的0.25~2 mm土壤團聚體間無顯著差異,分別為11.53%、11.63%、10.56%,但坡頂和坡底土壤團聚體分別比CK增加了9.19%、10.11%;坡上、坡中和坡下土壤團聚體含量表現出不斷增加的趨勢,分別比CK增加了28.79%、51.07%、106.03%,說明采煤沉陷顯著增加了不同坡位0.25~2 mm土壤團聚體。采煤沉陷坡地<0.25 mm土壤團聚體含量表現出從坡頂至坡底不斷增加的趨勢,分別比CK增加了26.02%、40.13%、65.68%、85.58%、132.14%,說明采煤沉陷顯著增加了不同坡位<0.25 mm土壤團聚體含量。

注:表中各數據為均值±標準差,同一列數據后小寫字母代表顯著性差異(P<0.05),CK為正常農田,下同。

根據表1還可知,采煤沉陷坡地坡頂、坡上和坡中>5 mm土壤團聚體含量最高,分別為59.81%、55.04%、47.51%,其次是<0.25 mm土壤團聚體含量,0.25~2 mm、2~5 mm土壤團聚體含量最少。采煤沉陷坡地的坡下>5 mm、<0.25 mm土壤團聚體含量均大于30%以上,0.25~2 mm土壤團聚體含量為21.76%。采煤沉陷坡地的坡底>5 mm、<0.25 mm土壤團聚體含量較多,分別為41.62%、39.43%。綜上可以表明采煤沉陷坡地的坡頂、坡上、坡中以>5 mm土壤團聚體為主,其次是<0.25 mm土壤團聚體;沉陷坡地的坡下和坡底以>5 mm、<0.25 mm土壤團聚體為主。這些研究結果表明采煤沉陷坡地自坡頂至坡下土壤結構越來越差,至坡底才有所好轉。

平均重量直徑(MWD)是表征土壤團聚體分布狀況的重要指標,MWD值越大就表明土壤的團聚狀況越好、穩定性越強。根據表1可知,采煤沉陷坡地不同坡位土壤MWD分布特征具有一定的差異性,采煤沉陷坡地土壤MWD自坡頂至坡下不斷降低,且均顯著低于CK,分別比CK降低了 7.15%、13.13%、22.62%、33.91%;而在坡底有所增加,為2.39 mm,比CK降低了31.77%;說明采煤沉陷坡地土壤自坡頂至坡下受到的侵蝕程度不斷增加,而在沉陷坡坡底發生了沉積的現象。

2.2 采煤沉陷對土壤團聚體有機碳含量的影響

由表2可知,采煤沉陷對不同坡位土壤團聚體有機碳含量具有不同的影響,且采煤沉陷坡地不同粒徑團聚體的有機碳含量均顯著低于CK。采煤沉陷坡坡頂、坡上、坡中、坡下、坡底>5 mm土壤團聚體有機碳含量分別比CK減少了21.74%、23.63%、30.90%、39.68%、17.46%。采煤沉陷坡地2~5 mm土壤團聚體有機碳含量變化于9.92~13.09 g/kg,比CK減少了17.64%~37.60%。采煤沉陷坡地0.25~2 mm和<0.25 mm土壤團聚體有機碳含量分別變化于10.19~13.53 g/kg和10.78~13.83 g/kg,分別比CK減少了16.78%~37.31%、15.62%~34.22%。采煤沉陷坡地自坡頂至坡下>5 mm土壤團聚體有機碳含量呈現不斷減少的趨勢,而坡底土壤團聚體有機碳含量高于坡頂。采煤沉陷坡地2~5 mm、0.25~2 mm、<0.25 mm土壤團聚體有機碳含量均表現出從坡頂到坡下不同粒徑土壤有機碳含量呈現不斷減少的趨勢,而在坡底有機碳含量與坡頂無顯著差異但高于坡頂。在采煤沉陷坡地的同一坡位,不同粒徑的土壤團聚體有機碳含量存在著較大的差異性,表現的特征為:土壤團聚體有機碳含量最高的是<0.25 mm,其次是0.25~2 mm,最小的是>5 mm和2~5 mm。這些研究結果表明采煤沉陷對不同坡位土壤團聚體有機碳含量造成了不同程度的影響,自坡頂至坡下表現為侵蝕效應,在沉陷坡地的坡底表現為沉積效應;采煤沉陷降低了不同粒級土壤團聚體有機碳含量。

由圖1可知,采煤沉陷顯著降低了不同坡位土壤有機碳含量。采煤沉陷坡地土壤有機碳含量變化于10.17~13.50 g/kg。采煤沉陷坡自坡頂至坡下,土壤有機碳含量越來越少;但采煤沉陷坡地坡底的土壤有機碳顯著增加,并顯著高于采煤沉陷坡地的坡頂至坡下。采煤沉陷坡地不同坡位土壤有機碳顯著低于CK,分別比 CK減少了 20.82%、22.61%、28.82%、37.01%、16.40%。表明采煤沉陷坡地自坡頂至坡下土壤有機碳受到了不同程度的侵蝕效應,而采煤沉陷坡地坡底土壤有機碳表現為沉積效應;采煤沉陷對土壤有機碳含量造成了不同程度的損失。

2.3 采煤沉陷對土壤團聚體有機碳儲量的影響

由表3可知,采煤沉陷顯著降低了各個坡位>5 mm土壤團聚體有機碳儲量,對于2~5 mm土壤團聚體,僅減少了坡頂、坡下的有機碳儲量,對于0.25~2 mm土壤團聚體,僅減少了坡頂的有機碳儲量,而<0.25 mm土壤團聚體,僅減少了坡頂、坡上的有機碳儲量。采煤沉陷坡地不同部位>5 mm土壤團聚體有機碳儲量的變化規律與團聚體有機碳含量具有相似的變化規律,而2~5 mm、0.25~2 mm土壤團聚體有機碳儲量沒有明顯的變化特征,采煤沉陷坡地自坡頂至坡底<0.25 mm土壤團聚體有機碳儲量呈現出不斷增加的趨勢。采煤沉陷坡地坡頂、坡上、坡中>5 mm土壤團聚體有機碳儲量明顯高于<0.25 mm土壤團聚體有機碳儲量,其次是0.25~2 mm、2~5 mm;而采煤沉陷坡地坡下、坡底>5 mm和<0.25 mm土壤團聚體有機碳儲量基本一致。因此,采煤沉陷顯著減少了不同坡位>5 mm土壤團聚體有機碳儲量,而顯著增加了不同坡位<0.25 mm土壤團聚體有機碳儲量,但采煤沉陷對0.25~2 mm、2~5 mm土壤團聚體有機碳儲量的影響沒有表現出明顯的規律性。

由圖2可知,采煤沉陷坡地不同坡位土壤有機碳儲量具有較大的差別,煤炭開采引起的地表破壞顯著減少了坡頂至坡下的土壤有機碳儲量,而對坡底沒有造成顯著影響。采煤沉陷坡地坡頂至坡下土壤有機碳儲量變化于27.20~30.36 t/hm2,其表現出不斷減少的趨勢;采煤沉陷坡地的坡底土壤有機碳儲量最多,為37.98 t/hm2,顯著高于沉陷坡地的坡頂至坡下土壤有機碳儲量。采煤沉陷坡地坡頂、坡上、坡中、坡下土壤有機碳儲量均顯著低于CK,分別比未塌陷地土壤有機碳儲量減少了8.19 t/hm2、8.21 t/hm2、9.11 t/hm2、11.34 t/hm2,即分別比CK減少了21.24%、21.31%、23.62%、29.43%;采煤沉陷坡地坡底土壤有機碳儲量與CK無顯著差異,仍比CK減少了0.56 t/hm2。采煤沉陷顯著降低了坡頂至坡下土壤有機碳儲量,表明采煤沉陷對土壤有機碳造成損失的范圍是自坡頂至坡下的;土壤有機碳儲量在坡底有所沉積,但相較于CK并沒有顯著增加。

3 討 論

3.1 采煤沉陷對土壤團聚體空間分布特征的影響

煤炭開采引起的采煤沉陷坡改變了各個坡位土壤團聚體質量分數及其穩定性。在本研究中,采用的干篩法測得不同坡位的土壤團聚體含量以及MWD具有一定的差異性。一般將土壤團聚體按照粒徑的大小分為大團聚體(>0.25 mm)和微團聚體(<0.25 mm),大團聚體越多表明土壤結構的穩定性越強[15]。采煤沉陷坡地自坡頂至坡下土壤大團聚體含量(>0.25 mm)不斷減少,而土壤微團聚體含量(<0.25 mm)自沉陷坡地的坡頂至坡底不斷增加,表明采煤沉陷坡自坡頂至坡下土壤結構不斷變差,在坡底有所好轉;這與采煤沉陷坡自坡頂至坡下的MWD表現出了相同的規律性,即土壤團聚體的穩定性自坡頂至坡下不斷變差,而在坡底有所好轉。郭志民[16]發現土壤受到的侵蝕越嚴重,>0.25 mm土壤團聚體就越少,尤其是>2 mm土壤團聚體表現得更為明顯。采煤沉陷坡地自坡頂至坡下>2 mm土壤團聚體不斷減少,<0.25 mm土壤團聚體不斷增加,這表明采煤沉陷坡地自坡頂至坡下土壤侵蝕不斷加劇,土壤團聚體結構受到的破壞程度越來越大,這與張合兵等[11]的研究結果一致;其認為在采煤沉陷區,沉陷坡頂至下坡為侵蝕區,而坡腳為土壤沉積區。本研究中采煤沉陷坡地自坡頂至坡底>5 mm土壤團聚體含量越來越少,而土壤微團聚體含量(<0.25 mm)越來越多,說明土壤侵蝕破壞了沉陷坡地上部的大團聚體,產生了更小的可移動顆粒,由于水蝕的分選性[17],導致土壤微團聚體自坡頂向沉陷坡坡底遷移并堆積。

3.2 采煤沉陷對土壤團聚體有機碳含量的影響

土壤不同粒級團聚體有機碳含量作為土壤有機質平衡和礦化速率的微觀表征,對土壤肥力和土壤碳匯具有雙重意義[18]。采煤沉陷坡地各個部位不同土壤團聚體有機碳含量的研究結果表明微團聚體(<0.25 mm)有機碳含量最多;而有研究表明土壤中的微團聚體有機碳含量低于大團聚體[19],也有研究表明土壤微團聚體有機碳含量高于大團聚體[9]。土壤侵蝕產生的消散及分解作用破壞了大團聚體,使得原本受到大團聚體保護的閉蓄態顆粒有機物釋放出來,進而減少了土壤團聚體的有機碳[3]。采煤沉陷坡地自坡頂至坡下土壤受到的侵蝕程度不斷增加,造成了不同坡位各粒徑土壤團聚體有機碳含量不斷減小,而沉陷坡地的坡底土壤受到的侵蝕程度最小。采煤沉陷坡地土壤有機碳含量自坡頂至坡下不斷減少而在坡底顯著增加;這與陳龍乾等[20]的研究不一致,即土壤有機碳自上坡至中坡越來越少,自中坡至坡底越來越多;而胡振琪等[21]認為土壤有機碳在采煤沉陷坡地的坡中和坡底損失最為嚴重。采煤沉陷對不同坡位土壤團聚體產生不同的破壞程度,削弱了團聚體的固碳作用,從而降低了土壤有機碳含量。

3.3 采煤沉陷對土壤團聚體有機碳儲量的影響

土壤團聚體能夠穩定和保護土壤有機碳,且與土壤有機碳的數量和質量關系密切[22]。本研究結果表明采煤沉陷坡地各個坡位土壤有機碳儲量以>5 mm土壤團聚體最高,其次是<0.25 mm土壤團聚體,這與Jastrow等[23]的研究結果表現出一致的規律性,即土壤大團聚體比微團聚體含有更多的有機碳,也就是土壤大團聚體有機碳儲量高于微團聚體有機碳儲量。采煤沉陷坡地自坡頂至坡下,>5 mm團聚體有機碳儲量越來越少,而<0.25 mm土壤有機碳儲量越來越多,表明采煤沉陷坡自坡頂至坡下土壤大團聚體破壞的程度不斷增加,形成了可移動的微團聚體,受到土壤侵蝕的影響,在沉陷坡底不斷沉積;這與程靜霞等[24]的研究具有一定的差異,即土壤有機碳儲量在沉陷坡的上坡、中坡和下坡無顯著變化,均顯著低于坡底;而在本研究中采煤沉陷坡地的坡下土壤有機碳儲量最低,有機碳損失得最嚴重。

4 結 論

(1)煤炭開采引起的沉陷坡顯著改變了土壤團聚體含量的空間分布。采煤沉陷顯著減少了>5 mm土壤團聚體含量,且自坡頂至坡底越來越少;采煤沉陷顯著增加了2~5 mm、0.25~2 mm和<0.25 mm土壤團聚體含量,而2~5 mm和0.25~2 mm土壤團聚體含量自坡頂至坡底先增加后減少,<0.25 mm土壤團聚體自坡頂至坡底越來越多;采煤沉陷坡地MWD自坡頂至坡底不斷增加;表明采煤沉陷坡自坡頂至坡下土壤結構和穩定性越來越差,在坡底則有所好轉。

(2)采煤沉陷坡不同坡位<0.25 mm土壤團聚體有機碳含量最高,各粒級土壤團聚體有機碳含量自坡頂至坡下不斷減少,在坡底則有所增加。采煤沉陷坡土壤有機碳自坡頂至坡下不斷減少而在坡底顯著增加。采煤沉陷坡土壤有機碳含量與土壤侵蝕密切的關系。

(3)采煤沉陷顯著減少了不同坡位>5 mm土壤團聚體有機碳儲量,而顯著增加了不同坡位<0.25 mm土壤團聚體有機碳儲量。煤炭開采引起的采煤沉陷坡對土壤有機碳庫造成了不同程度的損失,并在一定程度上加劇了溫室效應。