基于RS和GIS的浙江省湖州市某區域礦山環境遙感監測

張琳,楊永強,汪潔,杜曉川

(1.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院,北京 100083;2.中國自然資源航空物探遙感中心,北京 100083)

0 引言

浙江省湖州市非金屬礦產資源豐富,在歷史上也屬于礦業大市,礦產建材業為湖州市的支柱產業,礦山開采對湖州市經濟的發展產生積極影響(龔西征,2019)。但長期的礦山開采使礦山環境也存在著塌陷、崩塌、滑坡、泥石流等礦山地質災害隱患,因而有必要對礦山環境進行動態監測。我國開展了很多礦山環境方面的調查研究,礦山環境遙感監測是重要的研究之一。傳統的研究方式周期長、費用高,也有一定的局限性。遙感(RS)和地理信息系統(GIS)技術作為新興的信息技術之一(Fang,2020;王娟等,2014),可以更加快速了解礦山環境的動態變化情況(Zhou et al.,2011),克服傳統方式的局限性。將此技術運用到礦山遙感監測中,能夠更好的分析礦山環境狀況,進而為更好地制定礦山環境恢復治理方案和措施提供基礎資料和科學依據,從而更好的保護礦山生態環境(姚維嶺等,2015;陳喜芬等,2019)。

國內諸多學者利用遙感監測手段對礦山環境進行研究,提取了不同時期礦山環境(武強和李學淵,2015)、礦山開發狀況(楊金中等,2014;趙玉靈等,2019)和礦山環境恢復治理(王海慶和陳玲,2018;鄧錕,2019;汪燕等,2020)信息。前人研究大多只用遙感監測手段對研究區進行監測,對于礦山環境監測工作過程中使用地形地貌與遙感監測相結合進行的研究相對較少,本文鑒于此,在充分利用湖州市2018年和2019年獲取的國產高分辨衛星數據和SRTMDEMUTM 90M 分辨率數字高程數據的基礎上,將研究區地形坡度與研究區礦山環境矢量結合,總結不同地形坡度下的礦山占地特征,可以更好的與地形、坡度結合全面分析研究區礦山環境狀況,再結合浙江省的自然環境、礦產資源分布情況等資料,對湖州市某區域礦山環境情況進行動態監測,旨在掌握湖州市礦山環境現狀及其發展趨勢。

1 研究區概況

1.1 自然地理

研究區位于北緯30°34’~31°0’、東經119°30’~120°5’之間。位于浙江省北部,湖州市中部,太湖南岸,緊鄰安徽、江蘇兩省;該研究區地形多為平原,分布在北部、西北部和東部;中部多為丘陵;西南部大多為山地,大體上地勢由西南向東北傾斜;地處北亞熱帶季風氣候區,總的特點為四季分明、季風顯著、氣候溫和多雨,雨熱同期。

1.2 礦產資源

湖州市非金屬礦產資源豐富,是浙江省非常主要的建材生產基地(朱仲華,2016)。表現為建筑石料礦產資源豐富(李風和項江鴻,2018),礦山點多面廣、燃料礦產短缺、金屬礦產匱乏。礦區內主要開采建筑用凝灰巖、建筑用花崗石、建筑用砂巖、建筑石料用灰巖、頁巖;已知的其他開采礦種還有砂巖、水泥用灰巖、建筑用安山巖、玻璃用石英巖、水泥配料用頁巖、磚瓦用粘土等。

2 遙感監測方法

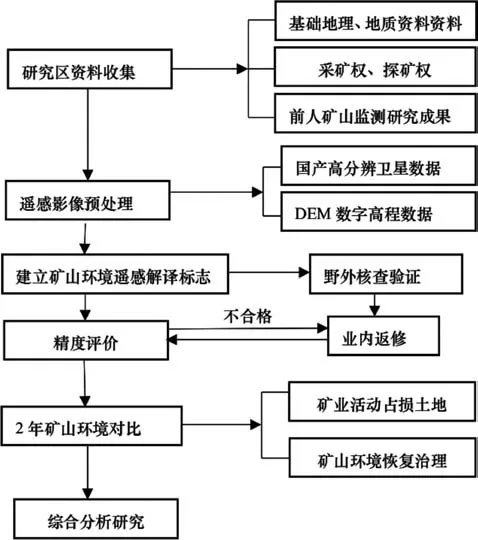

以ArcGIS 等軟件為研究平臺,進行數據處理、遙感解譯等來完成本次研究。主要的工作流程為收集已有的基礎地理、礦山環境等基礎的成果資料,對遙感影像進行預處理,通過野外實地調查和影像的對比分析,建立遙感解譯標志,完成對于礦山占地、礦山恢復治理等信息提取工作,對比研究區2018 年的礦山環境調查成果,分析礦山環境的更新情況和動態變化,進行坡向分析,結合礦山環境矢量,總結恢復治理模式,技術流程如圖1所示。

圖1 總體技術流程

2.1 遙感數據及其預處理

本次研究是采取了2018年和2019年2年的國產高分辨率衛星數據作為遙感信息源,包括GF1、GF2、GF6、ZY3、BJ2等數據,主要為空間分辨率為1 m的影像,其次是0.5 m和2 m的影像,為了保證2年衛星數據信息提取的準確性,所以對遙感影像進行了預處理。高程DEM數據則是在地理空間數據云官方網站(http://www.gscloud.cn/)下載的SRTMDEMUTM 90M 分辨率數字高程數據產品,下載的數據為.img格式。

先是基于ERDAS軟件平臺完成對2018年數據的處理,主要包括幾何糾正、波段組合、數據融合等,然后以處理好的2018年的影像數據為基準,在誤差允許的范圍內(0.5~0.75 mm)(汪潔等,2019,2020),對2019年的影像進行幾何糾正,對配準之后的影像進行波段組合和數據融合。然后在利用ArcGIS數據管理工具,對下載的DEM數據進行預處理,主要包括鑲嵌、提取分析、投影柵格等。最后進行高程分類、坡度分析,得到研究區的高程、坡度數據。

2.2 信息提取

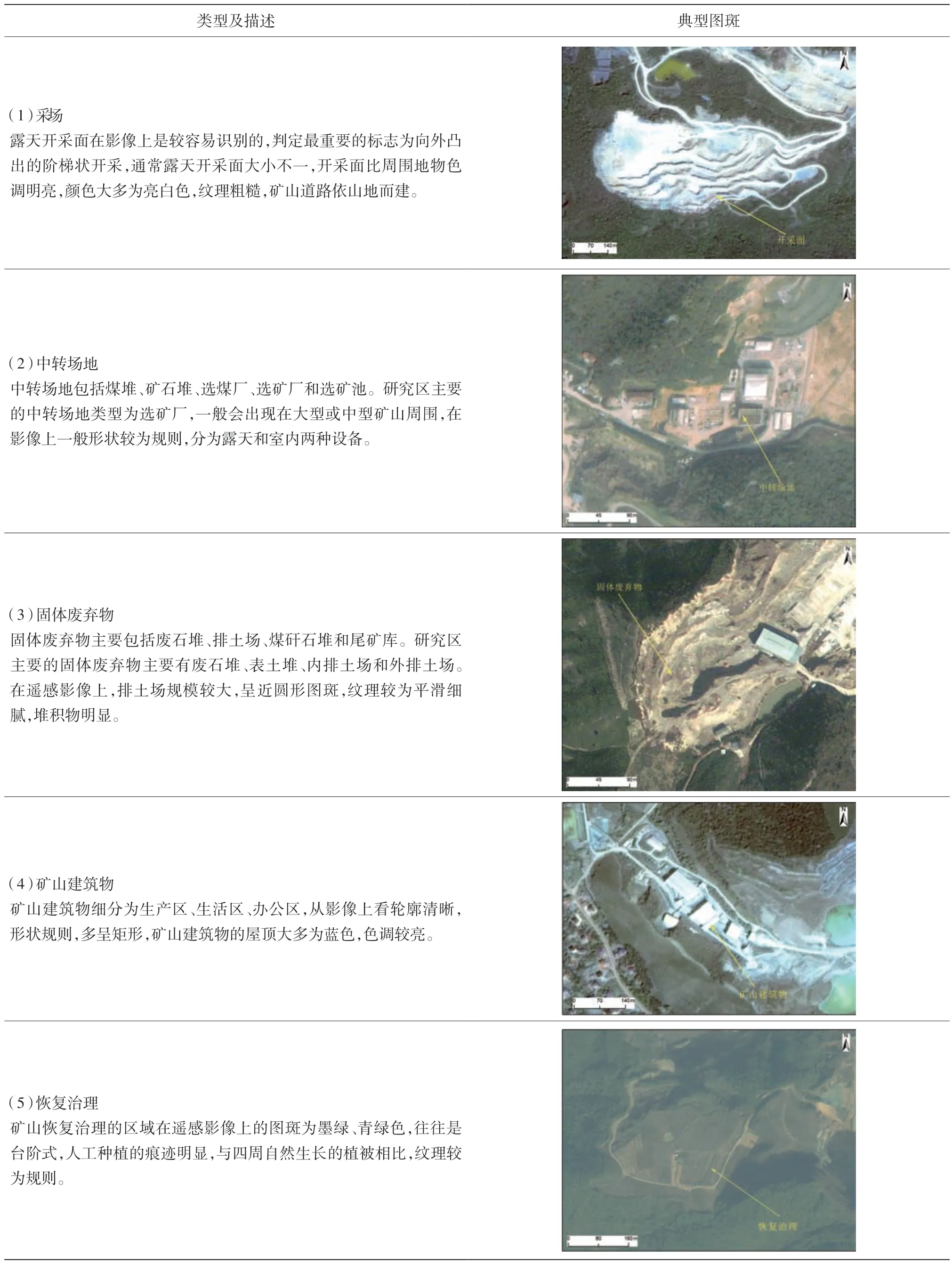

在野外踏勘的基礎上,利用ArcGIS軟件平臺,采用人機交互解譯的方法(劉金榜等,2014),在經過正射糾正的2018年和2019年影像上分別提取礦山開發環境的地物信息,主要包括礦山采場、中轉場地、固體廢棄物、礦山建筑物以及礦山環境恢復治理等信息。依據遙感解譯和野外實地驗證的成果,將各類主要的礦山地物解譯標志(馬國胤等,2017)如下列舉(表1):

表1 礦山地物解譯標志表

3 結果與分析

3.1 地形地貌特征

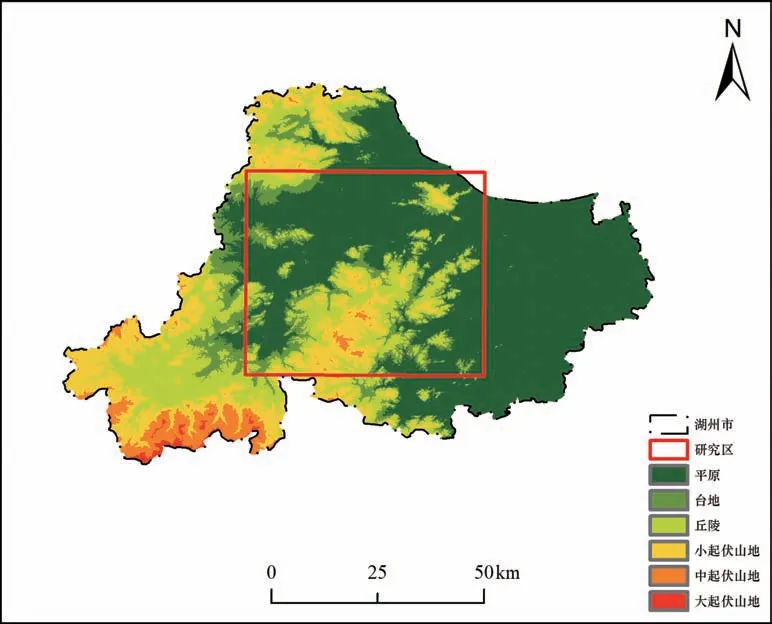

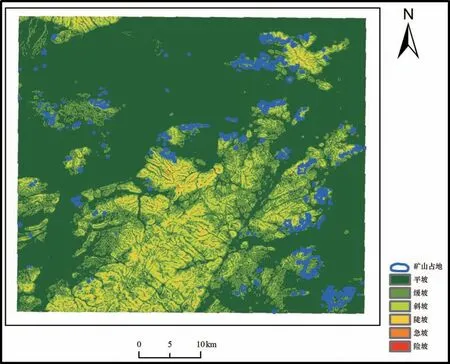

根據全國統一的高程劃分標準(宋佳,2006;劉思潔,2017),利用湖州市DEM數字高程數據,在ArcGIS軟件平臺,運用柵格轉面工具,提取高程數值、分類,制作地形起伏分級圖,將湖州市按地形的起伏程度劃分為6個等級:即<30 m平原、30~70 m臺地、70~200 m丘陵、200~500 m小起伏山地、500~1000 m中起伏山地、1000~2500 m大起伏山地(圖2)。研究區主要以臺地和丘陵為主,合計占比69.46%。

圖2 浙江省湖州市某區域地形起伏分級圖

通過ArcGIS 3D分析中的表面分析工具,對研究區進行坡度劃分,將研究區坡度分為6個等級,即0~5°平坡、6~15°緩坡、16~25°斜坡、26~35°陡坡、36~45°急坡和46°以上險坡(圖3)。研究區主要以緩坡和斜坡為主,合計占比55.37%。

圖3 研究區礦山占地坡度分級圖

3.2 礦產開發狀況

研究區主要開采非金屬礦,均屬于建材及其它非金屬礦產,對非金屬礦的開采正在有序進行;礦業開發秩序良好,新增采場均在礦權范圍內,影像及野外調查均未發現越界開采、無證開采、以采代探等疑似違法違規現象。

從地形來看,研究區平原地區主要開采建筑石料用灰巖、臺地地區主要開采建筑用花崗石、丘陵和小起伏山地主要開采建筑用凝灰巖;從坡度來看,研究區斜坡、陡坡、急坡、險坡主要開采建筑用凝灰巖;平坡主要開采建筑石料用灰巖;緩坡主要開采建筑用花崗石。

3.3 礦山占損土地

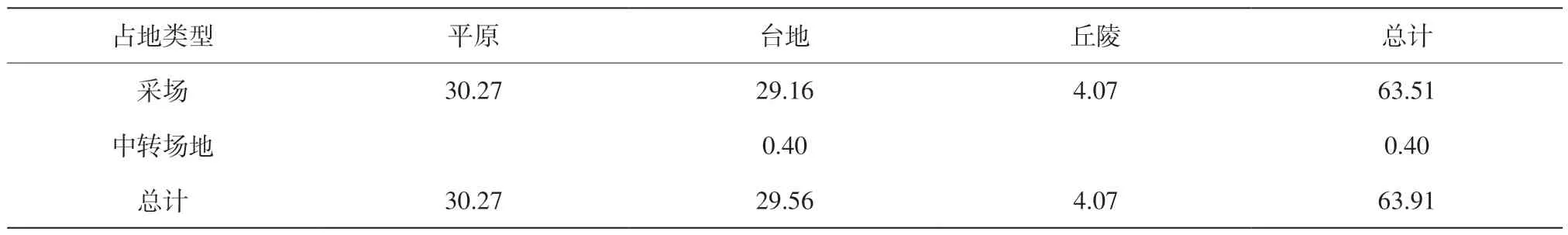

研究區2018年度礦山開發占損面積2587.80 hm2(表2)。從礦山占地看,采場占比81.96%;中轉場地占比10.02%,主要類型為選礦廠208.48 hm2;固體廢棄物占比0.72%,主要類型為排土場11.45 hm2;礦山建筑占比7.31%,主要類型為生產區118.64 hm2。2018—2019年新增占損土地面積63.91 hm2(表2),且大多數為挖損土地新增,壓占土地僅增0.40 hm2,礦山占損土地變化不大。

表2 研究區礦山環境遙感調查統計表/ hm2

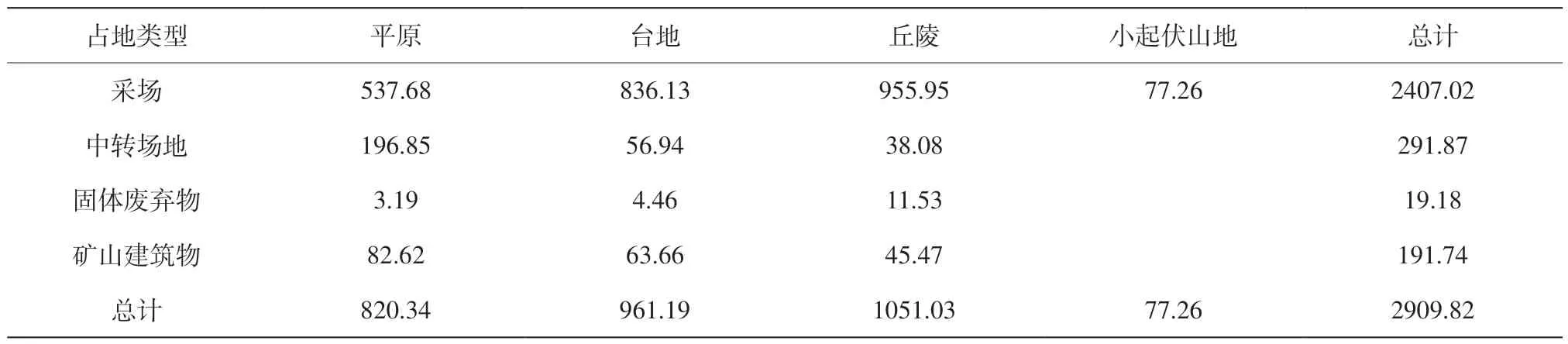

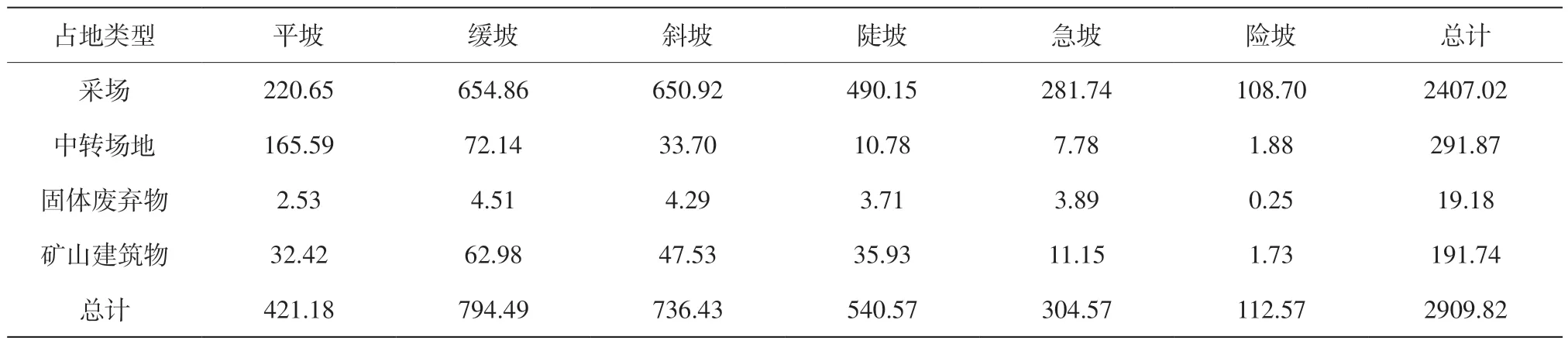

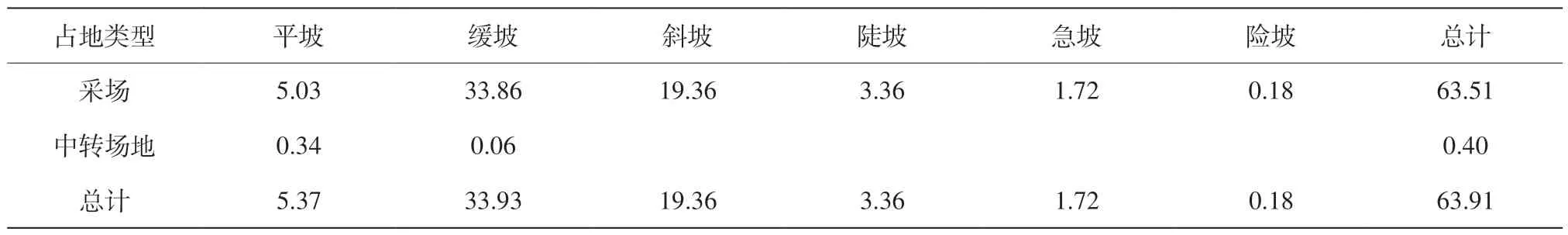

礦山占損土地主要以丘陵為主(表3),占比36.12%,其次為臺地,占比33.03%;從坡度來看,主要集中于緩坡地區(表4),占比27.30%;其次為斜坡,占比25.31%。據研究區在不同起伏度和坡度下礦山占地面積統計(表3、表4),采場主要在丘陵地區,占總采場面積的39.72%,以緩坡為主;中轉場地是主要在平原地區;占比67.44%,以平坡為主;固體廢棄物主要在丘陵地區,以緩坡為主;礦山建筑物主要在平原地區,以緩坡為主。研究區開采難度較小,開采邊坡較為穩定。

表3 研究區各地形下的挖損土地面積統計表/ hm2

表4 研究區各坡度下的挖損土地面積統計表/ hm2

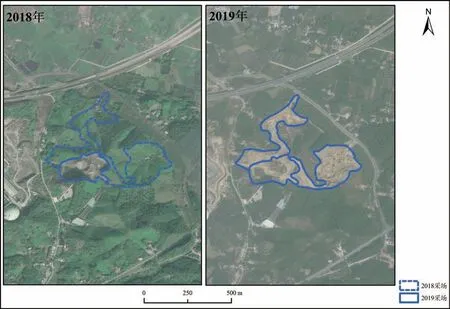

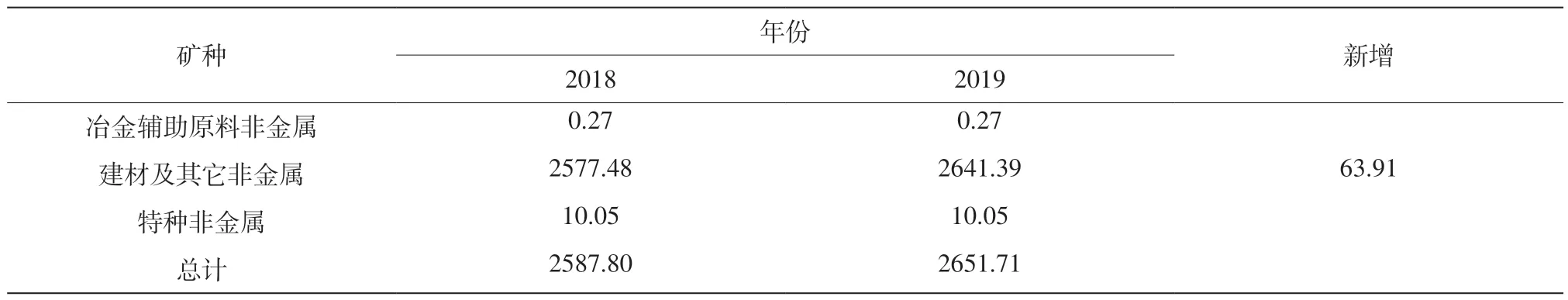

研究區2018—2019年新增占損土地主要集中分布于平原地區(表5),占比47.36%;其次是臺地,占比46.26%;從坡度來看,主要集中在緩坡地區(表6),占比53.09%;其次為斜坡,占比30.29%;可見該地區礦山露天開采邊坡較為穩定;新增的主要類型為采場,因該地西南部大多為山地,所以新增采場面積較大(圖4)。

圖4 研究區西南部某區域新增占損土地情況對比圖

表5 研究區各地形下的新增挖損土地面積統計表/ hm2

表6 研究區各坡度下的新增挖損土地面積統計表/ hm2

從礦種來看,研究區2018年度,建材及其它非金屬2577.48 hm2、冶金輔助原料非金屬0.27 hm2、特種非金屬10.05 hm2(表7),對冶金輔助原料非金屬的開采遠遠高于其他礦種。2018—2019年新增面積63.91 hm2,且全部為建材及其它非金屬新增,冶金輔助原料非金屬和特種非金屬均無變化。說明該地區對于建材及其它非金屬礦產的開發持續增加,對該礦產的開采正在有序進行。

表7 研究區不同礦種礦山開發占地統計表/ hm2

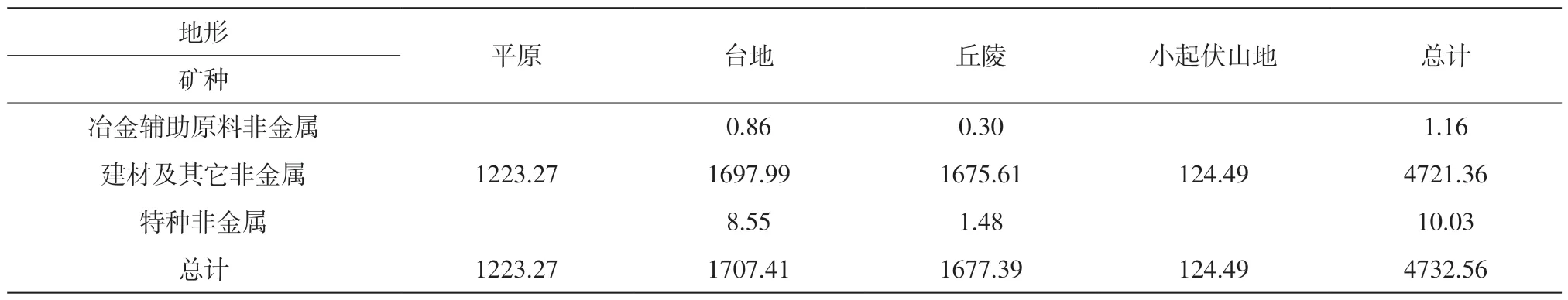

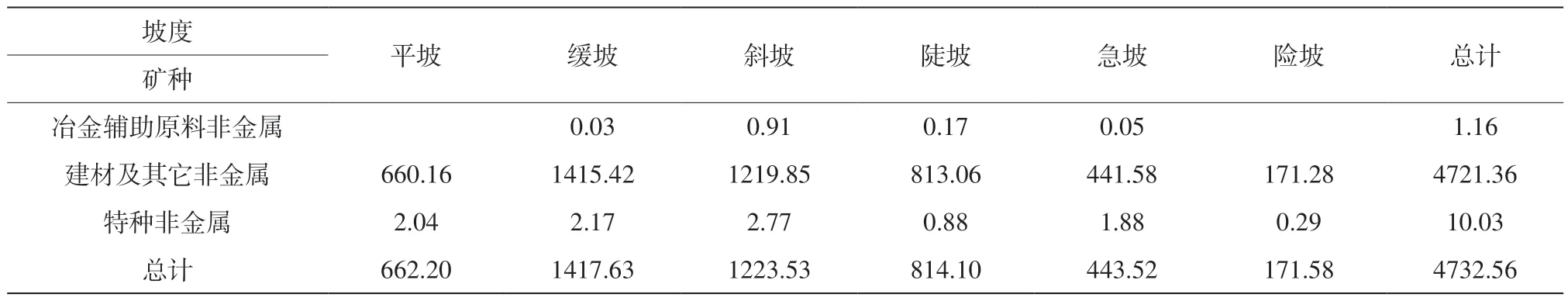

據不同礦種的地形地貌占地統計(表8、表9),建材及其它非金屬主要分布在臺地地區,占比35.88%;其次為丘陵地區,占比35.41%;以緩坡和斜坡為主,累計占比60.27%;陡坡地帶面積814.10 hm2、急坡443.52 hm2、險坡171.58 hm2,有一半以上區域較易開采,但在陡坡、急坡、險坡地區開采難度較大。

表8 研究區不同地形下不同礦種礦山開發占地面積統計表/ hm2

表9 研究區不同坡度下不同礦種礦山開發占地面積統計表/ hm2

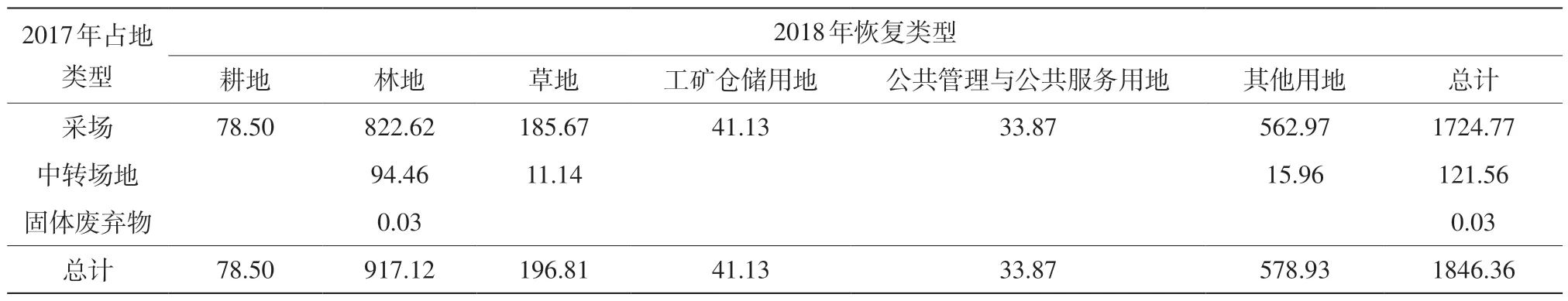

3.4 礦山環境恢復治理

2018年研究區涉礦面積為4434.16 hm2,其中,礦山占損土地2587.80 hm2,恢復治理1846.36 hm2(表10),恢復治理百分比是43.81%,主要進行了礦山土地復墾、植被綠化等治理工程,礦山環境恢復治理程度較高(圖5);研究區位于湖州市中部,地形平坦、四季分明、溫和多雨,充足的陽光、適宜的水分和良好的自然環境,非常適合草木的生長。研究區2018年度,礦山環境恢復治理主要為林地(表10),共計完成恢復治理917.12 hm2,占比 49.67%。其中,主要是采場與中轉場地,分別轉換了822.62 hm2、94.46 hm2;其次為其他用地和草地,分別完成恢復治理578.93 hm2、196.81 hm2,也主要是采場和中轉場地轉移。

表10 研究區2017—2018年礦山環境恢復治理土地類型轉移面積統計表/ hm2

圖5 研究區2018年和2019年恢復治理影像對比圖

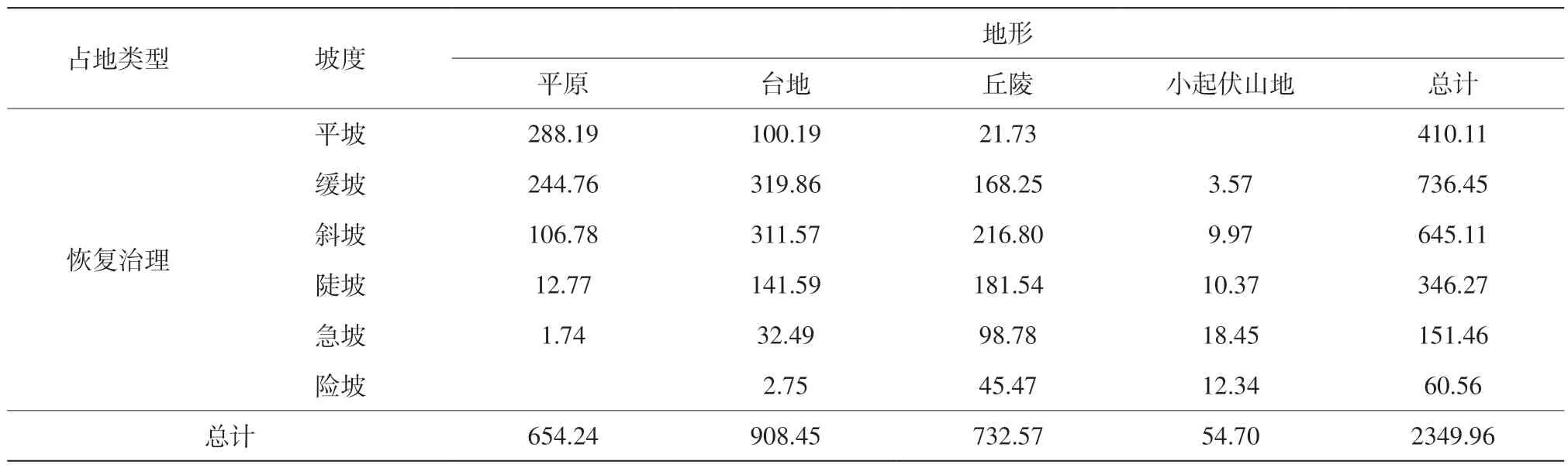

研究區礦山環境恢復治理主要是在臺地地區,占比38.66%(表11),以緩坡為主;其次是在丘陵地區,占比31.17%,以斜坡為主,礦山環境恢復治理地帶較陡,難度較大。

表11 研究區各地形坡度下恢復治理面積統計表/ hm2

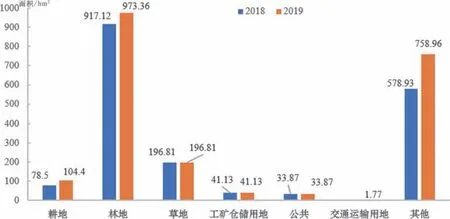

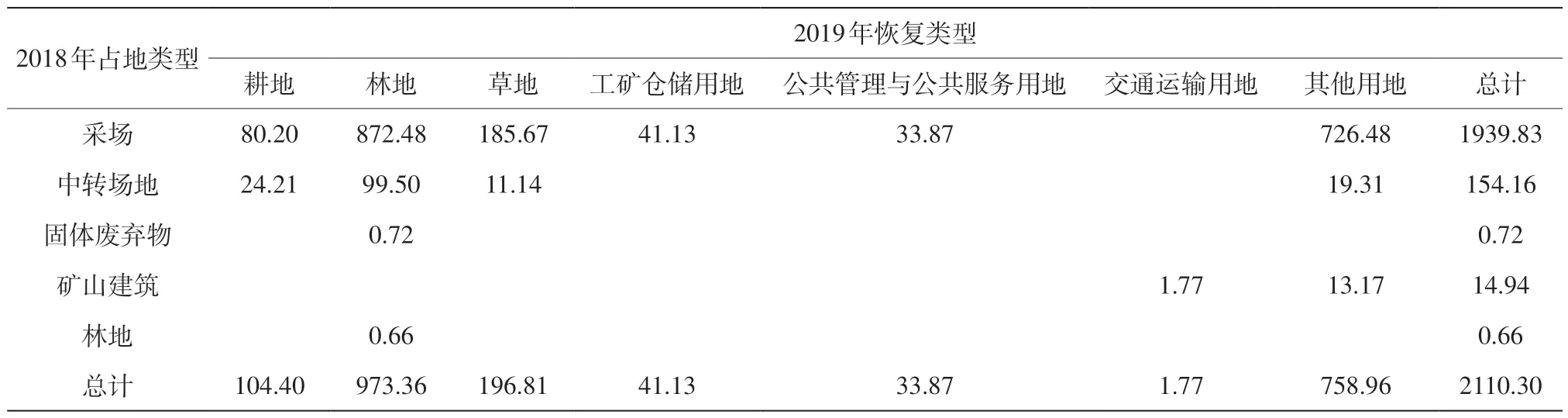

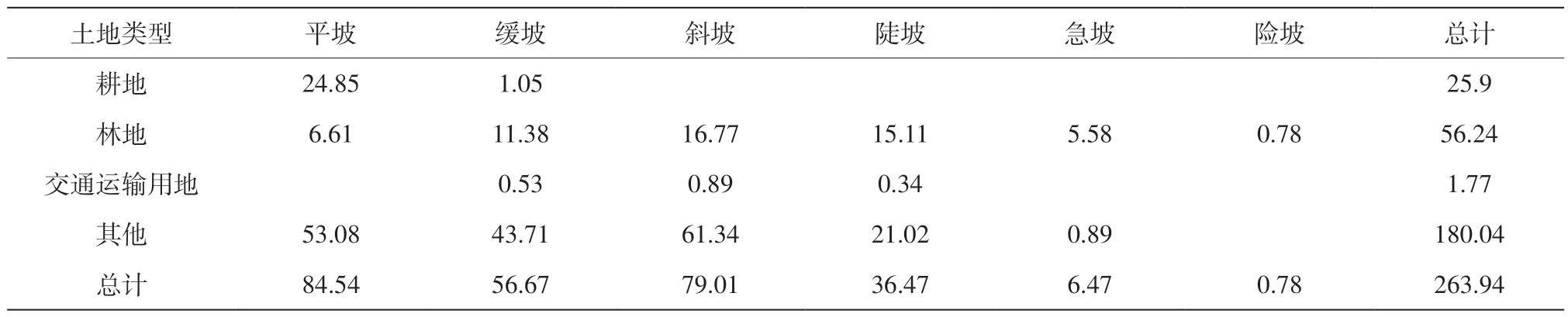

2018—2019年度新增恢復治理263.94 hm2(表12),恢復治理百分比為44.05%。林地呈現平穩增長,耕地和其他用地增幅較大;新增林地恢復治理面積56.24 hm2(表12),上漲6.13%;其他用地新增180.04 hm2,上漲31.10%;新增耕地25.90 hm2,上漲32.99%,是漲幅最大的土地類型;與2018年相比,研究區2019年新增連帶治理面積0.66 hm2(表13)。從治理的土地類型上來看,主要的治理類型是林地,其次為其他用地(圖6)。

圖6 研究區2018年和2019年恢復治理土地類型情況對比柱狀圖

表13 研究區2018—2019年礦山環境恢復治理土地類型轉移面積統計表/ hm2

根據研究區新增恢復治理土地類型所對應的坡度情況(表12),總結出一套適合湖州市的礦山環境恢復治理模式。在平坡地區恢復治理面積最大,為84.54 hm2,占比32.03%。研究區地處北亞熱帶季風氣候區,氣候溫和多雨,環境適宜,部分采場自然復綠;區內大部分為露天采場,交通便捷,對礦山原占地進行改造,樹木種植、植被綠化,對壓占的土地進行回填、平整和復墾,鋪設防護網,進行復綠工程;緩坡地區恢復治理面積56.67 hm2,占比 21.47%。坡度較小,治理難度較小,一邊開采、一邊復綠;在斜坡地區恢復治理面積79.01 hm2,占比 29.93%。需先將坡面進行邊坡穩定性處理,在陡坡、急坡、險坡地區,需先進行削坡、降坡,進行坡面的清理和整修,在坡體頂部加蓋固定等。

表12 研究區各坡度下的新增恢復治理土地利用類型統計表/ hm2

綜上所述,研究區主要的恢復治理類型可以概括為生態自然復綠型、礦山占地改造型、邊開采邊治理型等治理模式。主要的恢復治理措施是植被綠化、削坡、降坡、對壓占的土地進行回填、平整和復墾、樹木種植等。

據遙感調查成果,研究區不同起伏度下的面積,平原面積1474.58 hm2、臺地1869.64 hm2、丘陵1783.60 hm2、小起伏山地131.96 hm2;研究區不同坡度下的面積,平坡面積831.29 hm2、緩坡1530.94 hm2、斜坡 1381.55 hm2、陡坡 886.84 hm2、急坡 456.03 hm2、險坡173.13 hm2。研究區地形主要以臺地和丘陵為主,坡度以緩坡和斜坡為主,有一半以上區域較易開采,邊坡穩定。礦山環境的恢復治理情況良好,證明了湖州市礦山環境恢復治理取得了較好的結果,治理前主要為采場,恢復治理后主要為林地,從遙感影像上看,大部分地區植被長勢良好。十多年來,湖州樹立踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,讓山川披上綠衣。

3.5 地質災害或潛在地質災害

該研究區無地質災害發生,主要開采方式為露天開采,未發現塌陷坑,但還存在潛在地質災害威脅,如在急坡、險坡地區采場存在不穩定斜坡,以及隨著開采深度的不斷加深,容易引發崩塌、山體滑坡等地質災害;固體廢棄物的不合理堆放存在潛在泥石流;分布于山區附近的農村人民居住地在強降雨等自然因素的誘發下可能發生崩塌、滑坡等。當地居民還是要提高警惕,扎實做好地質災害防治工作。

4 結論

(1)通過使用2018年和2019年獲取的浙江省湖州市某區域國產高分辨率衛星數據,建立了礦山遙感解譯標志;礦山占地類型主要有礦山采場、中轉場地、固體廢棄物、礦山建筑以及礦山恢復治理;通過DEM數字高程數據,劃分高程標準,判斷地形起伏;用研究區坡度數據,結合礦山環境矢量,再結合浙江省的自然環境、礦產資源分布情況等資料,對湖州市某區域礦山環境情況進行遙感監測。兩年內,研究區礦山開發狀況良好,未發現塌陷坑、崩塌、滑坡、泥石流等礦山地質災害,也未監測到疑似違法違規開采跡象,礦區開采穩定。

(2)研究區主要的恢復治理模式主要概括為生態自然復綠型、礦山占地改造型和邊開采邊治理型。主要的恢復治理措施是植被綠化等工程治理,削坡、降坡,土地的平整復墾,樹木種植等。植被長勢良好,礦山環境恢復治理情況較好,兩年來恢復治理率有所提升,當地政府部門應在此基礎上繼續推行礦山恢復治理方案,不斷完善治理規劃,繼續走綠色發展之路。