西秦嶺澤庫毛海-夏德日花崗巖年代學、地球化學及構造環境分析

左海洋,趙亮亮, ,彭師華, ,王雷, ,楊光,,趙永輝,,王彥新,

(1.內蒙古有色地質礦業(集團)地博礦業有限責任公司,內蒙古 呼和浩特 010010;2.四川鑫和礦業有限責任公司,四川 成都 610000;3.寶雞西北有色七一七總隊有限公司,陜西 寶雞 721006)

0 引言

毛海-夏德日花崗巖體位于西秦嶺西段,處于西秦嶺造山帶與北秦嶺-祁連造山帶的交接部位,為一個具有復雜洋陸演化歷史的復合型造山帶,具有軟碰撞和多旋回的特點,地質構造演化背景復雜(寇曉虎等,2007)。大量基礎研究工作表明西秦嶺中生代花崗巖以印支早期245~234 Ma和印支晚期225~205 Ma巖漿侵位活動為主(張宏飛等,2006;尤繼元,2010;黃雄飛等,2013)。本文基于中國地質調查局1∶5萬區礦調項目在分析前人對西秦嶺造山帶花崗巖體研究資料的基礎上,采用LA-ICP-MS鋯石U-Pb同位素測年和地球化學分析方法對澤庫毛海-夏德日花崗巖體的侵位時代,巖石地球化學特征,巖石成因類型及構造環境做了分析研究,目的為西秦嶺印支期巖漿構造演化研究提供基礎地質資料。

1 區域地質背景及巖石學特征

研究區大地構造位置處于青藏北特提斯華力西-印支造山系(Ⅱ)布爾達板-青海南山華力西、印支造山帶同德-澤庫弧后盆地(張雪亭等,2007)(圖1a)。出露地層為早—中三疊統古浪堤組(T2g)砂巖、砂礫巖夾板巖組合,為一淺海陸棚相-半深海相復理石碎屑巖沉積建造;局部出露新近紀咸水溝組(N1x)陸相碎屑巖沉積;第四系在研究區廣泛分布,沉積了沖洪積、河湖相堆積等。區域褶皺發育,斷裂構造以近東西向逆斷層為主。研究區印支期巖漿活動強烈,巖體呈橢圓狀侵位于中三疊統古浪堤組中,出露面積約161 km2;巖性為花崗閃長巖、二長花崗巖(圖2),主要巖石學特征如下。

圖2 毛海-夏德日巖體野外照片-花崗閃長巖(a)二長花崗巖(b)

花崗閃長巖:灰白色,中—中粗粒花崗結構,塊狀構造。礦物成分:斜長石屬中—更長石,半自形板狀,部分具卡納和鈉長雙晶,環帶構造,含量約45%;石英呈他形粒狀,部分波狀消光,含量約30%;鉀長石呈他形柱狀,部分具卡氏雙晶和格子雙晶,局部見斑晶中有斜長石嵌晶及暗色礦物,含量約10%;黑云母呈片狀,含量約13%;角閃石呈柱狀,部分具角閃石式解理,多已次閃石化。巖石中多發育鎂鐵質包體。

二長花崗巖:肉紅色,似斑狀結構,基質具中細粒花崗結構,塊狀構造。似斑晶由微斜條紋長石組成,含量約5%,大小5 mm×6 mm~9 mm×15 mm。基質由斜長石、斜條紋長石、石英、黑云母、副礦物組成。斜長石多呈半自形板狀或寬板狀,含量約32%;鉀長石含量約24%;石英呈不規則粒狀,發育波狀消光,含量約30%;部分黑云母被綠泥石或綠泥石白云母集合體交代,含量約9%;磷灰石、鋯石少量。

2 分析方法

2.1 同位素測年

樣品在研究區二長花崗巖中采集(圖1b),定年樣品由天津地質礦產研究所完成。首先利用標準礦物分離技術進行了分選,粉碎,清洗后,經過電磁選和重液分選在雙目鏡下挑出鋯石顆粒,將分選出來的鋯石經無色透明的環氧樹脂固定,固化,然后打磨拋光,用于可見光顯微照相、陰極發光(CL)照相和LA-ICP-MS鋯石U-Th-Pb同位素年齡測定,制靶、照相。

分析儀器采用同位素實驗室激光燒蝕多接收器電感耦合等離子體質譜儀(LA-ICPMS)來測定(李懷坤等,2009)。采用TheromFisher公司制造的Neptune質譜儀,激光剝蝕系統為ESI公司生產的UP193-ArF準分子激光器,利用193 nmFX激光器對鋯石進行剝蝕,靶圈為50 um;采用Adersen方法對普通鉛進行校正。原始數據數據處理、年齡計算和繪圖使用ICPMSDataCal程序(Liu et al.,2010)和ISOPLOT程序(Ludwig,2003)。

2.2 巖石化學分析

樣品加工與測試均在四川省冶金地質巖礦測試中心完成,測試選取地表新鮮的基巖樣品。主量元素通過X熒光光譜儀測定,其中FeO檢測精密度RSD<10%,其余主量元素H2O檢測精密度RSD<2%~7%;微量元素由等離子質譜儀測定,檢測精度RSD<7%;稀土元素采用等離子光譜法。

3 巖體年代學特征

通過觀察發現二長花崗巖內鋯石形態變化較大,晶體形態為短柱狀至長柱狀,透明度較高,陰極發光圖像中可見明顯的振蕩環帶(圖3),具典型的巖漿鋯石特征(李遠友等,2017);另外部分鋯石陰極發光圖像較暗,表明鋯石中U、Th等放射性元素含量較高;所測鋯石Th/U值介于0.1999~0.5325之間,大于0.10,具明顯的正相關性,表明為巖漿成因鋯石(吳元保等,2004)。

圖3 二長花崗巖鋯石陰極發光(CL)圖像

本次對挑選的24顆鋯石進行了U-Pb同位素定年,分析結果見表1。通過數據擬合分析,24顆巖漿鋯石206Pb/238U加權平均年齡為(236.30±0.96)Ma,代表毛海-夏德日巖體的形成年齡為晚三疊世(圖4);而與研究區相鄰的澤庫縣尼瑪隆-甘千花崗巖體鋯石U-Pb同位素測年年齡為(225.9±1)Ma(趙亮亮等,2019);澤庫縣尼馬龍卡花崗巖體U-Pb同位素測年年齡為(229.8±1.1)Ma(嚴瓊等,2018),成巖年齡與研究區相差不大,確定這一區域的巖體均形成于晚三疊世。

圖4 毛海-夏德日二長花崗巖LA-ICP-MS鋯石U-Pb諧和圖(a)和206Pb/238U年齡加權平均值(b)

表1 二長花崗巖LA-ICP-MS鋯石U-Th-Pb同位素分析結果

4 巖石地球化學特征

由表2可知,毛海-夏德日巖體SiO2含量為62.96%~73.03%,為酸性巖;Al2O3含量為13.21%~17.67%,含量相對偏低,Na2O+K2O 在6.03%~9.72%之間,K2O 含量在2.76%~6.01%之間,K2O/Na2O 比值在0.78~1.62之間,富堿富鉀;在AR-SiO2圖解中(圖5a)落在了鈣堿性系列花崗巖范圍內,在SiO2-K2O圖解(圖5b)中落在了高鉀鈣堿性系列至鉀玄巖系列花崗巖范圍內;A/CNK值介于0.83~0.99之間,為準鋁質花崗巖;巖體固結指數SI值在4.93~16.14之間,平均值為11.69。

圖5 毛海-夏德日巖體AR-SiO2(a,據邱家驤和林景仟,1991)和SiO2-K2O(b,據Rickwood,1989)圖解

表2 毛海-夏德日巖體主量元素分析結果/%

巖石微量元素含量見表3,以原始地幔為標準的蛛網圖(圖6a),發現該巖體富集大離子親石元素,具右傾特點;K負異常可能與花崗巖源區富鉀礦物的殘留有關,另外具有較為微弱的Ba、Nb、P、Ti負異常,可能與斜長石、磷灰石、鈦鐵礦等礦物微弱的分離結晶作用有關;Nb、Ti等元素的負異常形成與花崗巖形成源區有島弧巖漿參與相關(趙亮亮等,2019)。

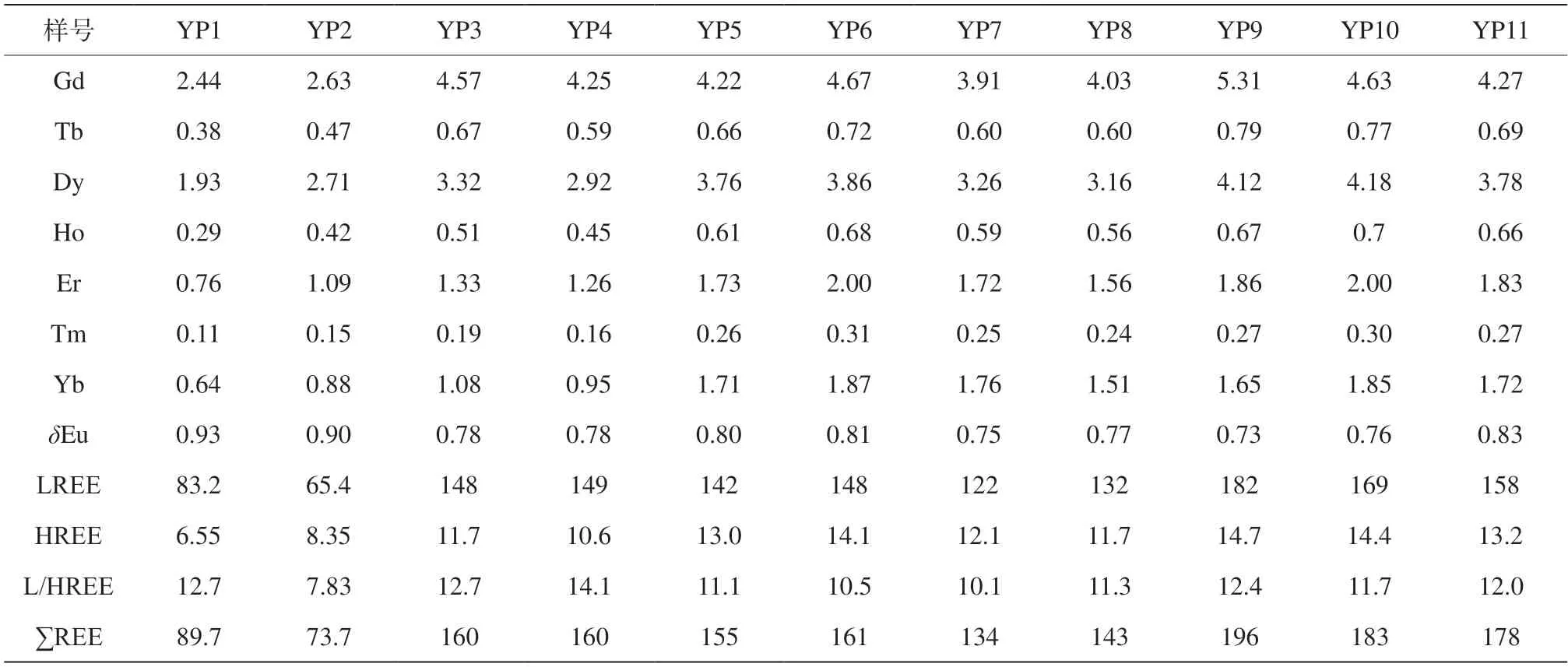

稀土總量∑REE介于73.7×10-6~196×10-6之間,平均值為148.02×10-6(表3);在稀土元素配分曲線中具有明顯右傾的特點(圖6b);LREE/HREE=7.83~14.1,平均值為11.5;根據標準化曲線上Sm和Gd豐度值利用內插法求得δEu=0.73~0.93,平均值為0.80,表明花崗巖經歷長石等礦物的分離結晶程度較弱;(La/Sm)N值介于3.14~4.33,平均值為3.88;(Gd/Yb)N值介于1.8~3.61之間,平均值為2.47;表明該巖體相對富集輕稀土而虧損重稀土。

表3 毛海-夏德日巖體微量、稀土元素分析結果/10-6

續表3

圖6 微量元素原始地幔蛛網圖(a)和稀土元素球粒隕石配分型式圖(b)(據Taylor,1985)

5 討論

5.1 巖石成因類型

巖石學特征上花崗閃長巖、二長花崗巖暗色礦物以黑云母為主而沒有見白云母,斜長石具綠簾石化,不透明礦物見磁鐵礦、鈦鐵礦,副礦物榍石常見;巖石地球化學特征上SiO2含量為62.96%~73.03%,N2O含量大于3.26%,K2O/N2O值大多小于1%;A/CNK小于0.96,Rb/Sr值為0.21~0.92,符合I型花崗巖基本特征(王德滋等,1993;路鳳香等,2002),因此認為毛海-夏德日花崗巖體屬I型花崗巖類。

5.2 構造環境分析

大部分研究表明阿尼瑪卿-勉略殘余海盆在晚古生代末期開始向北俯沖消減,在西秦嶺南段的迭部-松潘一帶還有殘留海存在(潘桂棠等,1997;Meng et al.,2005);隨著阿尼瑪卿造山帶的沖斷荷載,巴顏喀拉前陸盆地形成,最后導致在結合帶北側乃至東昆侖導致晚三疊世陸相后碰撞型火山盆地的形成及后碰撞型花崗巖的侵位。在三疊世早期,可可西里-松潘甘孜殘留海(洋)的向北消減,在東昆侖-西秦嶺主動大陸邊緣形成一套由早中三疊下達武鈣堿性火山弧、興海-澤庫前陸盆地匹配的俯沖體系,島弧火山巖發育,根據花崗巖的地球化學特征,花崗巖具有島弧巖漿的特點。而在研究區毛海-夏德日巖體Nb-Y 判別圖解中,幾乎所有的數據落在了火山弧花崗巖和同碰撞花崗巖范圍內(Pearce et al.,1984),但在Rb-Y+Nb判別圖中,所有的數據落在了同碰撞花崗巖范圍內(圖7),表明該巖體花崗巖的形成于同碰撞構造環境密切相關,且繼承了早期島弧火山巖的部分地球化學特征。

圖7 毛海-夏德日巖體構造環境判別圖解(據Pearce et al.,1984)

6 結論

(1)毛海-夏德日巖體屬酸性巖,具有富堿富鉀的特征,富集大離子親石元素和輕稀土元素,為I型花崗巖類。

(2)毛海-夏德日巖體LA-ICP-MS鋯石U-Pb同位素測年(236.39±0.96)Ma,為24顆結晶鋯石的206Pb/238U年齡權重值,表明巖體侵位時代為晚三疊世。

(3)毛海-夏德日巖體形成與同碰撞構造環境密切相關,繼承了早期島弧火山巖的部分地球化學特征,與阿尼瑪卿-勉略殘余海盆在晚古生代末期向北俯沖消減有關。