人民幣名義匯率與全要素生產率動態演進

林 楠

(中國社會科學院金融研究所,北京 100710)

一、引言

匯率問題不是表面上關于匯價水平及其決定的相對價格問題。盡管匯率政策不能簡單地視為國家主權問題,但實行怎樣的匯率體制卻是一國自己的貨幣主權,根本上由國家的經濟發展和人民生活水平提高等根本利益所決定。在開放經濟金融運行中納入制度約束后的國民根本利益最大化,最終表現為國民經濟增長的可持續和資源配置效率的提升。但是,現實經濟中可能存在的制度缺陷、資源錯配會導致資源使用效率的損失。由此,標準新古典經濟學中的“索洛殘差”或“全要素生產率(TFP)”就不僅僅代表的是技術進步,效率和制度因素也自然包含在其中,即TFP的估計值中隱含了效率改善(或惡化)[1]。近年來,全要素生產率和匯率都已經成為關注的焦點,而對于把二者聯系起來的綜合思考,在政策分析中應用較少,在研究分析中也不多見,更多還是基于購買力平價(PPP)拓展的“賓大(Penn)效應”和“巴拉薩-薩繆爾森(B-S)效應”分析以及均衡匯率研究等,這或許與對制度約束的考慮相對不足有關。

在社會主義市場經濟體制下,中國的匯率體制必須與中國的市場經濟體制相適應。人民幣的匯價確定,需要結合中國經濟體制的特點。人民幣匯率動態演進,必須與國內經濟體制改革相協調。在此過程中是否存在某種發揮支撐、牽引作用的內在機理? 如何實現保持幣值對外穩定、保持人民幣匯率處于合理均衡水平,以此促進經濟增長? 納入制度因素的影響對匯率動態演進及行為邊界劃定又有何啟示? 本文嘗試對上述問題進行研究。基本思路:采取分析全要素生產率指數TFP來引入制度因素;結合實體經濟與金融相互協調下的生產能力擴張與貨幣化進程,揭示TFP與人民幣名義匯率及其動態變化之間的相互關聯與影響機理。

二、文獻綜述

結合本文的研究目標,對國內外相關文獻進行梳理,歸納如下:

從匯率政策發展戰略與均衡匯率測算看,基于匯率與儲蓄、投資的關系視角,Williamson[2]構建了儲蓄、投資與實際匯率為橫縱坐標系的發展戰略分析法,理論上該分析與瑞典學派維克塞爾的“自然利率”有相通之處。直接標價法下,“實際匯率-儲蓄曲線”斜率為負,“實際匯率-投資曲線”斜率為正,進一步Williamson說明了如何確定與經濟增長目標相適應的實際匯率水平,其結論是為了發展經濟,國家需要維持競爭性的匯率(匯率既不高估也不低估)。對于匯率制度選擇與政策內涵,從匯率制度選擇看,利弊權衡的底線是避免匯率高估、過度波動以及暴漲暴跌[3]。對于匯率均衡水平衡量,除了上述基于世界銀行和賓夕法尼亞大學世界數據庫“佩恩表”的Penn效應分析,代表性測算方法還包括國際貨幣基金組織IMF匯率咨詢小組CGER評估[4],以及美國智庫彼得森研究所PIIE的基本均衡匯率FEER分析[5]。

從匯率與經濟增長及全要素生產率對匯率的影響看,選取人均GDP衡量經濟發展水平,基于Penn效應,以Frankel[6]、Cheung[7]為代表的研究均認為人民幣匯率在某種程度上被低估了。從匯率與全要素生產率的已有研究來看,在國際上,對匯率低估產生的TFP促進機制,Mbaye[8]采用1970—2008年72個國家的面板數據,研究顯示匯率每低估10% TFP平均提升0.14%。對歐元區實際匯率與部門TFP的關聯,Berka et al.[9]研究顯示不論是面板數據還是時間序列分析,實際匯率演進與修正的B-S效應相一致。Ju et al.[10]研究了進出口部門全要素生產率增長的差異對實際匯率的影響,得出勞動力市場和可貿易品部門的結構性變化對發展中國家的實際匯率動態有很大貢獻。

從匯率動態演進現實梳理與匯率市場化改革看,轉型經濟體經歷了本幣匯率定值先走低再回升并爬高的過程,本幣匯率逐步升值的過程對應的是國內生產能力既能滿足絕大部分國內市場,又能滿足國際市場的階段。進而宏觀經濟在這個低位匯率上快速運轉,當勞動生產率等變量變化積累到一定程度時貨幣升值,“升值強國”意味著實際國民收入增長和經濟強大是在本幣匯率升值過程中實現的[11]。在此過程中,人口結構和制度因素導致的中國儲蓄率大幅上升,提升了對外凈投資,導致均衡實際匯率貶值[12]。進入新常態,特別是2014年以來對人民幣匯率是否高估的擔憂已經加劇,高估的匯率透過低迷的經濟,迫使宏觀政策不得不加杠桿[13]。如何進行合理研判,已成為進一步優化政策空間的重要落足點。匯率市場化改革不僅僅是為了國際收支平衡和貨幣政策自主空間,而且更是為了避免出現持續的實際匯率高估的風險[14]。

目前,關于匯率問題的研究已取得了重要成果和進展,在人民幣匯率走勢變化及其影響因素之間的關聯——匯率動態方面,為我們的研究奠定了基礎。但是,對于人民幣匯率動態演進,在其與全要素生產率關聯分析方面相對較少,對匯率動態的制度界面分析仍須進一步改進。首先,2005年匯率改革至今,人民幣對美元匯率已經動態變化了很多,人民幣匯率的均衡水平究竟在哪里? 仍需要深入研究其判據[15]。其次,從更長時間維度來看,改革開放經濟起飛以來,對于“人民幣匯率之謎”仍有待破解,研究難點在于如何對其主要側面和各個階段的表現進行首尾連貫分析,對其歷史表現、現實狀態和未來走勢提出邏輯一致的解說[16]。最后,從動態分析來看,現有研究主要聚焦于“B-S效應”及其拓展,而對于制度約束下的基本面研判以及匯率演變的內在驅動考慮較少,對于匯率動態納入制度因素的研究相對不足。綜上所述,本文將在梳理人民幣匯率動態的歷史事實邏輯基礎上,進一步分析包含制度因素的TFP與人民幣匯率行動邊界劃定之間內在關聯的理論邏輯與技術邏輯,進而分析人民幣匯率動態演進的底線機理,最終以能否通過實踐邏輯來進一步檢驗。

三、事實觀察

國際上的基本共識是每個國家都有權選擇與本國國情相適應的匯率制度和合理的匯率水平。一方面,中國是全球最大并且增長速度最快的發展中國家。在1977—2019年人均名義GDP增長超過了50倍(從剛剛超過200美元上升到10 370美元)。另一方面,伴隨人均資源日趨緊張,資源配置效率在下降。從靜態來看,就處于不同發展階段國家彼此價格水平之間的關系而言,Penn效應分析結果顯示2013年在類似發展水平上,典型的工業化經濟體貨幣對美元的實際匯率水平大致在0.4~0.7,而人民幣對美元的實際匯率為0.69,已經接近該區間上限。從動態演進來看,中國加入WTO后的近十年來可貿易品和非貿易品部門生產率差異比其他發達經濟體要大很多,中國各行業尤其是非貿易品部門的效率提升還有很大空間[17]。實際上,無論是實現中國競爭力提升,還是B-S效應所揭示的生產率提升,對于人民幣崛起,最重要的基本面因素在于全要素生產率提升。因此,在新常態下人民幣匯率動態演進是否可以繼續升值,關鍵還需要考察舊常態下(1978—2013年)的TFP增長積累情況,以及新常態下是否有進一步提升的空間。伴隨中國經濟增長更多依賴非貿易品部門,在制造型經濟向服務型經濟轉型過程中,非貿易品領域效率改進已成為當務之急。但是,TFP低的產業擴大,TFP高的產業縮小,這種產業結構調整會減緩整體TFP增速。中國經濟“新常態”下增長減速以及“向改革要紅利”的迫切要求均與此有關,通過改革來提高TFP正是題中之意。既然TFP如此重要,那么匯率動態演進與TFP又有何關聯呢? 從國際經驗來看,以TFP變化作為線索,結合貨幣國際化案例分析,不難發現:

第一,貨幣走強與TFP增長歷史峰值息息相關。在20世紀50年代,伴隨美國TFP每10年的年均增速達到歷史峰值,美元國際化也同步進入了高潮期。在布雷頓森林體系制度鋪墊下,美元作為硬通貨,通過“馬歇爾計劃”“道奇計劃”及各種形式的資本輸出,建立起覆蓋全球的金融網絡,達到了國際化的頂峰。在20世紀80年代,日本的非制造業TFP增長率卻達到其歷史峰值,1985年美日達成《廣場協議》,日元對美元大幅升值。市場經濟條件下,貨幣走強與TFP增長歷史峰值的關聯反映了除勞動力和資本以外的技術進步和制度因素所產生的根本性影響。

第二,伴隨TFP增長從峰值回落,本幣匯率動態增強。美國TFP增長率達到歷史峰值后開始大幅回落,1971年12月十國集團達成《史密森協議》,布雷頓森林體系最終解體。20世紀80年代是美國TFP增長率的低谷期,美元指數也經歷了國際貨幣制度變革后的第一輪沉浮。在美元本位浮動匯率制度下,美元指數20世紀90年代伴隨美國TFP增長率回升而升值,近十多年來伴隨美國TFP增長率下滑而貶值。對于日本,1975—1980年制造業TFP增長率達到其歷史峰值,1990年后的TFP增長雖然觸底回升但較先前已明顯減速。實際上,日本在1973年退出固定匯率制時,政府和市場都無法推測出日元匯率到底該穩定在何種水平,日元匯價1美元兌360日元在反復大幅波動后,1995年4月已上升到1美元兌80日元的水平。至此,日元名義有效匯率指數也在近30年持續升值后才維持基本穩定。

第三,經濟大國崛起往往伴隨匯率趨勢性升值。在布雷頓森林體系解體后,伴隨本幣實際匯率動態,名義匯率和價格調整的動態變化也部分得以決定。以日本為例,在轉入浮動匯率的初期(1971—1976年)其物價水平上漲了290%,同時日元相對于美元也升值最多,從而對內貶值與對外升值并存。從日元對美元匯率在經濟追趕過程中的升值空間來看,與德國收斂于美國經濟趨同所不同,日本最終收斂到經濟與美國趨同甚至差于美國時,升值進程才停下來。

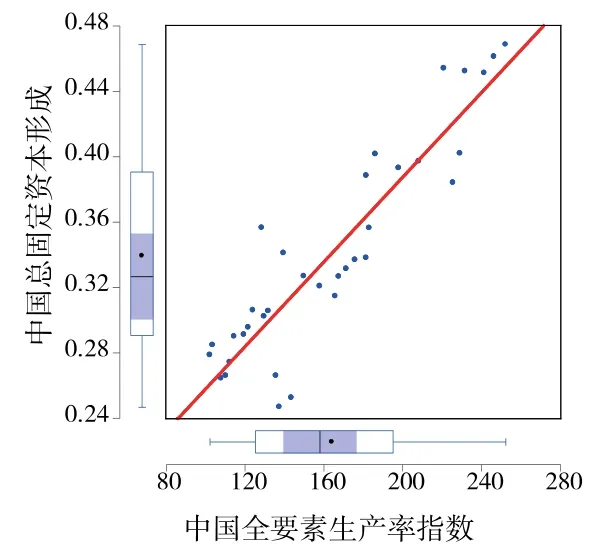

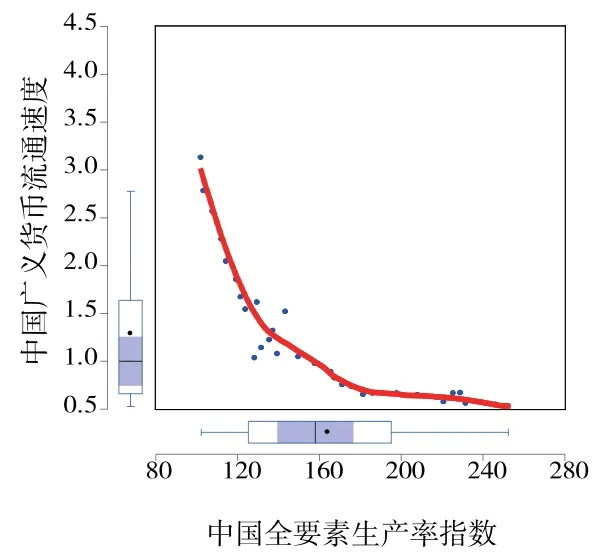

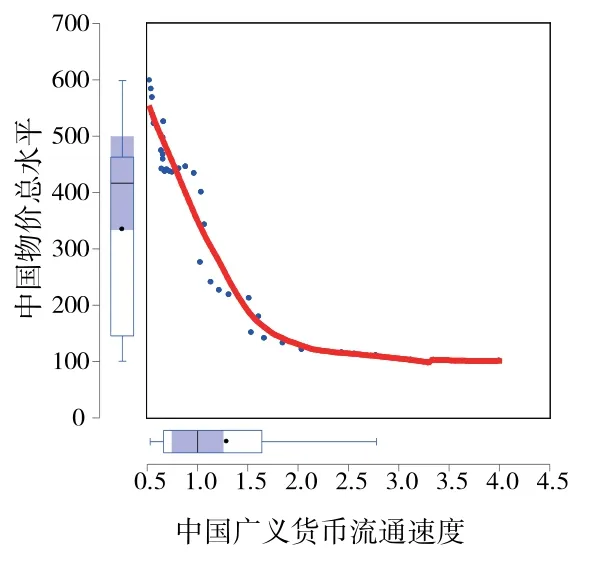

第四,中國還沒有完成追趕發達經濟體的經濟收斂(convergence)。考察中美兩國整體上的TFP差異,在1978—2013年,中國的全要素生產率年增長率(年平均為2.73%)比美國全要素生產率年增長率(年平均為1.25%)高出近1.5%。中美TFP指數之間的差距在1994年以前并不明顯,到2005年以后顯著擴大。盡管國際金融危機以來,中美TFP增長率在相互收斂,但中美TFP指數之間的缺口仍在不斷擴大。這或許是人民幣對美元匯率長期存在升值空間的根本所在。中國經濟改革由計劃體制向市場經濟轉變,與這一制度變革相伴的是投資驅動生產能力擴張和貨幣化進程。過去30多年中國經濟的高速增長是怎么來的? 主要是大規模的投資。參見圖1,從實際總固定資本形成占比GDP與中國整體TFP指數的關系來看,兩者呈現較為明顯的正向相關關系。與投資驅動下的實體經濟面相對應,在貨幣面,中國的貨幣化進程顯然也是中國制度變革的函數。從現實數據來看,中國的貨幣流通速度V(V=GDP/M2)與整體TFP指數以及物價指數p(GDP平減指數)均呈現明顯的負向相關關系(見圖2和圖3)。

圖1 中國TFP 指數與實際投資

圖2 中國TFP 指數與V

圖3 中國物價指數p 與V

在“新常態”下,新一輪的結構優化、技術升級實際上才剛剛啟動。這意味著改革開放以來中國全要素生產率對經濟轉型過程中制度變革的體現可能甚至比對技術進步的反映更突出,即相對于發達的工業化國家,作為后發國家的效率改進空間相對更大。由此可以部分解釋為什么在技術上美國比中國先進很多,但是中國TFP平均增長率和TFP指數卻都高于美國。結合人民幣匯率動態演進事實,本文實際上關注以下四個問題:(1)人民幣匯率趨勢性升值是否已接近拐點? (2)人民幣匯率的升值空間何在?(3)國際匯率動態演進與全要素生產率有何關聯?(4)對于人民幣匯率動態為何要考慮全要素生產率,除此之外,還應考慮什么? 將以上問題綜合起來,即人民幣匯率與全要素生產率動態演進的關聯問題。

四、理論模型

在納入制度因素以劃定行為邊界的系統結構中,以匯率和全要素生產率作為核心的分析變量,對匯率動態演進起支撐和牽引作用,為實現經濟增長目標下匯率處于合理、均衡水平基本穩定發揮指示功能,進而分析在生產能力擴張以及貨幣化進程條件下的相互關系與運行規則。在分析中首先要明確研究對象究竟是什么匯率。對于中國這樣的大型經濟體,政策制定并不能直接改變實際匯率,實現名義匯率變動更為容易[6]。此外,考慮制度因素的影響,實際匯率比名義匯率有更強的內生性,選擇名義匯率作為最終分析變量,更切中本文的研究目標,也有助于直接回應國內外對于人民幣匯率失調的關切。

(一)實體經濟層面的“e-tfp”曲線

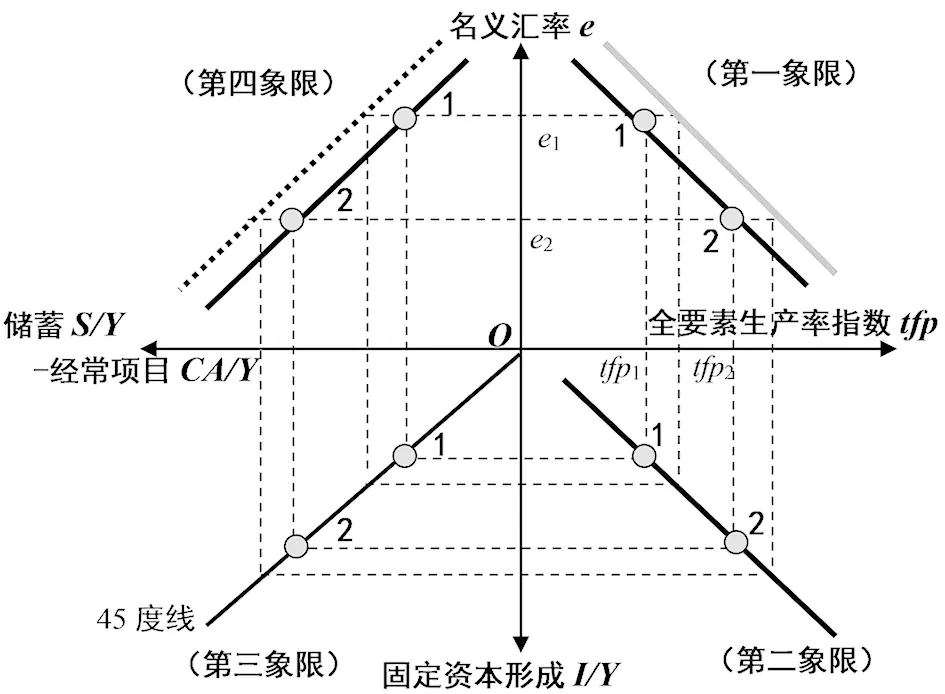

對于開放條件下的宏觀經濟,在實際經濟層面,從名義匯率與儲蓄、投資及經常賬戶的關系角度說明如何確定與經濟增長目標相適應的匯率水平。在直接標價法下,本幣匯率貶值(e數值變大)有利于出口(經常賬戶CA順差增大),從而dca/de>0(ca=CA/GDP)。儲蓄S由本國儲蓄與經常賬戶收支所帶來的外國儲蓄兩部分構成,本幣匯率僅與外國儲蓄負相關[2],從而ds/de<0(s=S/GDP),由此,d(sca)/de=ds/de-dca/de<0,如圖4中第四象限所示。根據開放經濟恒等式S-I=CA,進而S/GDP-CA/GDP=I/GDP,如圖4中第三象限的45度線所示,表達了國內儲蓄與國內投資相等的均衡條件。對于國內總固定資本形成占比GDP與全要素生產率之間的關系,如圖5所示兩者正相關,反映在圖4的第二象限中。對于本幣匯率e1和e2(1→2),在圖4中,由第四象限向第三象限以及二象限依次進行(1→2)過程逐一對應,最終可確定在第一象限中的相應位置,進而連接點1與點2,可以得到滿足實體經濟均衡條件下(國內儲蓄與投資相等)的名義匯率與全要素生產率指數“e-tfp”曲線。參見圖4中的第一象限,該曲線的斜率為負,向右下方傾斜,并且位置依存于生產能力的形成與調整。例如:當生產能力形成并擴張時,該曲線會向右上方移動;當生產能力反向調整時,該曲線會向左下方移動。

圖4 反映實體經濟面的“e-tfp”曲線

圖5 反映貨幣經濟面的“e-tfp”曲線

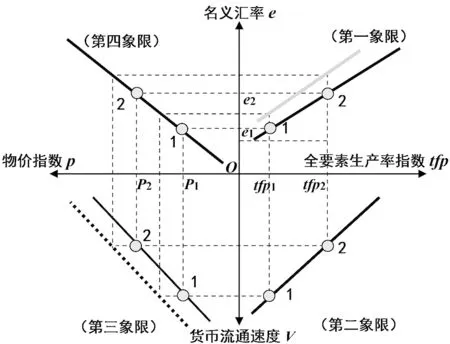

(二)貨幣經濟層面的“e-tfp”曲線

在貨幣層面,鑒于匯率變動杠桿作用的核心渠道是“相對價格變動—需求轉化變動”,根據匯率變動的相對價格效應,可構p-e平面,在直接標價法下,反映為如圖5第四象限所示的相對價格關系[18]。一方面,本國物價指數p上漲會使本幣匯率貶值;另一方面,本幣匯率貶值也會使本國物價指數p上漲,這是其與傳統PPP不同之處。對于貨幣價值變動,根據費雪方程式,貨幣供應量(M)與貨幣流通速度(V)的乘積,和在一定時間內與其交換的商品和勞務價值數額(PY)必然相等,即MV=PY,進而在中國經濟轉型制度變革背景下,貨幣化作為制度變革的函數,貨幣流通速度V在現實中伴隨不斷上升而不斷下降。考察中國的貨幣流通速度V與全要素生產率指數tfp以及貨幣流通速度V與物價指數p之間的關系,結合經濟現實(參見2和圖3)以及貨幣供求均衡條件,它們之間均呈現負向相關關系,分別反映在圖5第二象限和第三象限。對貨幣供求均衡條件進一步說明如下,貨幣需求Md=p×L(y,r),貨幣供給Ms=進而在滿足貨幣供求均衡條件下,整理可得p×因此,貨幣流通速度V與物價指數p之間的反比例負向關系實際上已包含貨幣供求均衡條件。與之前的分析類似,對于本幣匯率e1和e2(1→2),在圖5中,由第四象限向第三象限以及二象限依次進行(1→2)過程逐一對應,最終可確定在第一象限中的相應位置,進而連接點1與點2,可以得到滿足貨幣經濟均衡條件(貨幣供給等于貨幣需求)的名義匯率與全要素生產率指數“e-tfp”曲線。參見圖5中的第一象限,該曲線的斜率為正,向右上方傾斜,并且位置依存于生產能力擴張、名義產出與貨幣需求的相對情況當名義產出的增長相對于貨幣需求增長更大時變大,在貨幣供求均衡條件下這對應著貨幣化程度的相對下降(貨幣流通速度上升),“e-tfp”曲線會向左上方移動;反之,如果貨幣化程度相對提升(貨幣流通速度下降),“e-tfp”曲線會向右下方移動。

(三)實體經濟與貨幣經濟交互下的“e-tfp”曲線交叉

將以上分別求得的反映實體經濟面和貨幣經濟面的兩條“e-tfp”曲線描繪于同一圖上,就可以得出由實體經濟與貨幣經濟同時均衡所決定的人民幣名義匯率和全要素生產率指數的水平。結合現實經濟運行“舊常態”下的經濟事實,伴隨tfp不斷提升,e先貶值后升值。對此,應用本文理論模型可初步解釋為:在中國經濟轉型制度變革大背景下,當生產能力擴張顯著大于貨幣化時,對應“tfp提升—e貶值”階段;當貨幣化提升顯著大于生產能力擴張時,對應“tfp提升—e升值”階段。在此基礎上,可進一步作如下分析。

第一,納入制度因素的人民幣匯率動態演進的“現實軌跡”與實體經濟和貨幣經濟都均衡的一般均衡“理論軌跡”相一致。人民幣匯率是實體經濟生產能力的形成、擴張和貨幣化進程相伴而行下的動態演進,并且與包含制度因素的全要素生產率形成對應關系。

第二,對人民幣匯率升值而言,與經濟轉型制度變革過程中基于實體經濟生產能力形成擴張的貨幣化顯著提升有關。結合本文模型構建與應用分析,綜合“e-tfp”交叉曲線界面和現實中人民幣匯率與全要素生產率指數關系。一方面,如前所述,本幣匯率升值過程對應貨幣化提升顯著大于生產能力擴張;另一方面,貨幣化進程顯然是在實體經濟基礎之上,基于生產能力形成和擴張的。盡管脫離實體經濟的過度貨幣化也可對應本幣匯率升值,但實際上是在透支升值空間。因此,必須圍繞服務實體經濟推進金融改革。

第三,人民幣匯率升值底線在于實體經濟生產能力能否繼續擴大以及貨幣化是否可持續。目前中國已經出現了產能過剩,這可能意味著“新常態”下生產能力形成和擴張將會放緩。在此情況下,人民幣升值更多取決于貨幣化的表現,如果M2/GDP提升仍可持續,人民幣匯率將會繼續升值。長期以來,中國貨幣流通速度一直在下降,與之相對應,M2/GDP也在不斷上升。值得注意的是,貨幣流通下降有其限度,超過該限度之后,超過經濟增長部分的貨幣增長率將會全部轉化為物價上漲率,將不利于保持幣值穩定和促進經濟增長。這意味著只要M2/GDP未達到其上升極限,人民幣匯率也還有升值空間。

五、實證分析

在理論分析部分,已構建了人民幣名義匯率與中國整體上的全要素生產率指數構成的二維坐標平面,其中,反映實體經濟以及貨幣經濟各自均衡條件的兩條“e-tfp”曲線的交點是一般均衡意義上的均衡點。由于單一方程不能充分反映和有效衡量經濟變量間的相互作用,因而建立如下包括實體經濟、虛擬經濟、貨幣市場和匯率市場的聯立方程系統。通過對聯立方程求解,對人民幣名義匯率、全要素生產率指數在實體經濟與貨幣經濟相互協調下的開放經濟系統進行模擬和估計。

(一)相關變量數據說明

參見聯立方程模型(1),對相關變量說明如下:

第一,本文核心分析變量選取人民幣對美元名義匯率,以直接標價法下的e表示。tfp為基于C-D生產函數所估算出的總量生產函數,并在此基礎上由總產出扣除資本和勞動貢獻,得到全要素生產率增長率,進一步同比增長定基調整后得到全要素生產率指數。

第二,在實體經濟面,結合開放經濟恒等式S-I=CA,對于經常賬戶、投資和儲蓄,分別由以下結構變量反映,其中,ca為中國經常賬戶余額占GDP之比,invest為國內固定資本形成總額占GDP之比,tp為社會總消費占GDP之比(表示時間偏好)作為儲蓄的主要影響因素。此外,考慮人口的年齡結構,引入年齡在15~64歲的勞動人口占總人口比重labor以及年齡在65歲及以上的老年人口占總人口比重old,以old/labor表示人口年齡結構。

第三,在貨幣經濟面,M2/GDP為中國廣義貨幣量占GDP之比,表示貨幣化水平。由費雪方程式知,貨幣化與貨幣流通速度互為倒數。對于貨幣化進程,以貨幣流通速度即1/(M2/GDP)間接表達,并將其作為以tfp為代表所刻畫的制度變革函數表達。在貨幣政策目標方面,dy為國內的實際產出增長率,unempl為國內失業率,p為由國內通貨率膨脹水平CPI調整后的物價水平指數(以1978年為基期)。

第四,對于資本形成與擴張,將人民幣基準利率(1年期存款利率)減去國內通脹水平CPI后得到相應的實際利率,以r表示。對于勞動力因素,mpl為對全國勞動生產率(元/人)取同比增長,并進一步定基調整后得到勞動生產率指數。

此外,時間趨勢變量T,全樣本數據的時間跨度為進入新常態之前的1978年至2013年,共包含36個年度樣本點。結合人民幣匯率改革與匯率制度變遷引入虛擬變量Dummy,分別令1978—1993年為0(對應從單一匯率體制轉為雙重匯率體制),1994—2004年為1(對應人民幣匯率并軌并向市場匯率過渡),2005—2013年為-1(對應參考一籃子有管理浮動匯率制)。所有相關數據均取自IMF的國際金融統計IFS和CEIC數據庫,所使用的計量經濟分析軟件是Eviews 6.0。

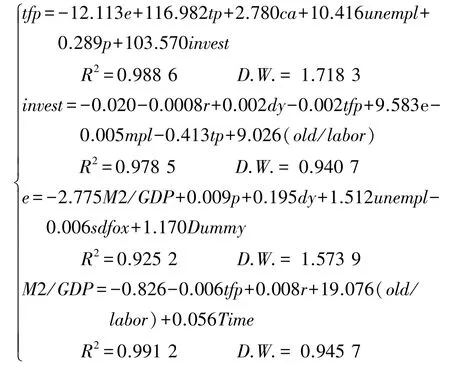

(二)聯立方程模型估計

在聯立方程模型(1)的右段含有內生變量,為了得到參數的一致估計,采用三階段最小二乘法對聯立方程模型(1)進行估計,其中估計選擇的工具變量為常數項c、tp、ca、mpl、unempl、inf、dy、r、T、Dummy、old/labor以及sdfox。經過初步計算,剔除掉回歸系數不顯著的參數變量,具體結果如下:

由聯立方程模型的估計結果可知:第一,在實體經濟層面,e與tfp負相關,e與ca正相關,e與p正相關;tfp與invest正相關,invest與ca負相關,進而invest與(-ca)正相關,且均較為顯著。第二,在貨幣經濟層面,tfp與M2/GDP負相關,結合匯率方程中M2/GDP與e負相關,進而tfp與e正相關。第三,在匯率方程中,M2/GDP與p正相關,也即貨幣流通速度V與p負相關;e與p正相關,并且p連接了實體經濟面與貨幣經濟面,綜合來看,在宏觀經濟整體上,e與p正相關。綜上,實證結果與理論模型(圖4和圖5)的理論符號完全一致。進一步對聯立方程模型進行模擬,模型內生變量的現實值與基于聯立方程模型系統求解的基準值(X_model)之間的離差情況,如圖6所示。

從圖6中不難發現,基于聯立方程模型求解得到的基準均值及其兩倍標準差所構成的波幅邊界(如圖6中虛線所示),e和invest的波幅寬度明顯大于M2/GDP和tfp。這可能與擬合效果有關,同時也反映出投資變化的經濟活躍性以及名義匯率波動的內在訴求。結合聯立方程模型求解得到的匯率失調,在某種程度上,2005年人民幣匯率改革選擇的時機把握較為恰當,正好對應匯率低估,從而實現了人民幣匯率升值壓力的釋放。整體上來看,2008年國際金融危機爆發前后,人民幣對美元名義匯率失調并不明顯。但是,自2008年國際金融危機以來,實際上已形成了人民幣對美元名義匯率的輕微高估(見圖6),進而階段性出現的人民幣對美元匯率貶值,是否是對于前期匯率失調的一種自我修正呢?

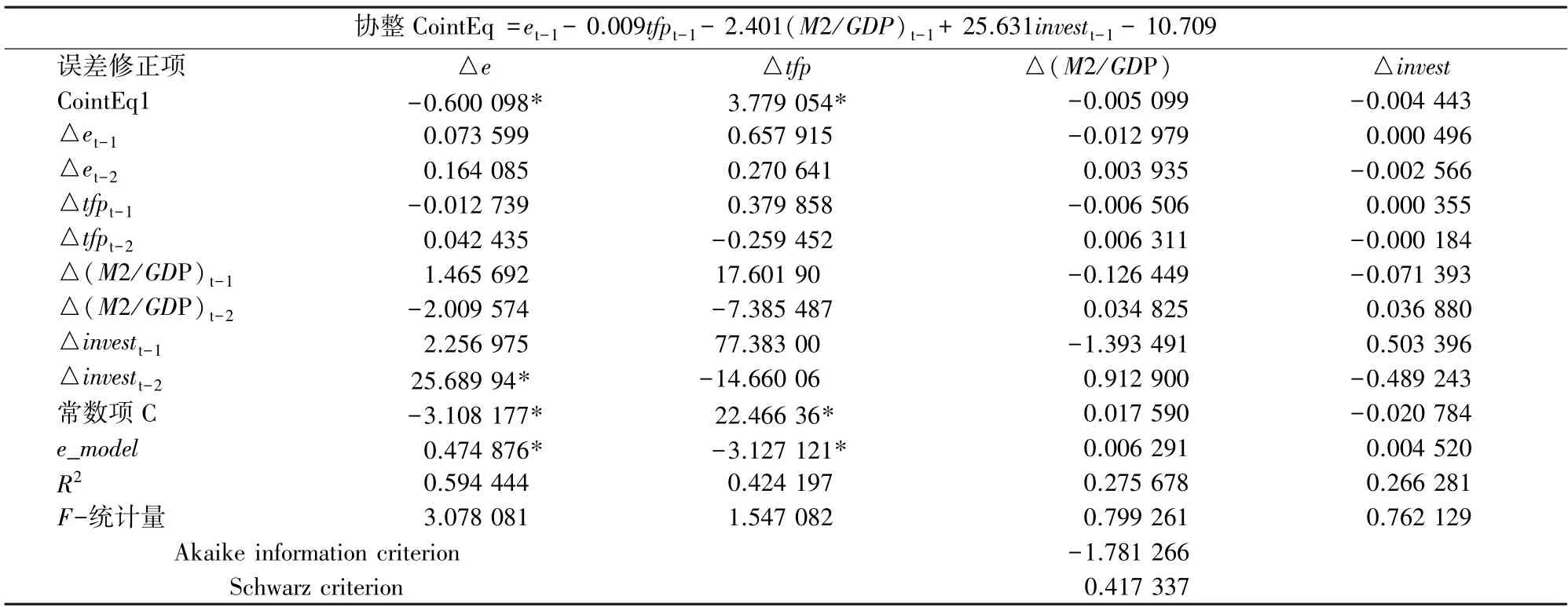

(三)向量誤差修正模型分析

對于自我修正機制,考慮建立由人民幣對美元名義匯率e、全要素生產率指數tfp、投資占GDP之比invest、貨幣化M2/GDP作為內生變量,基于聯立方程模型求解后所得到的基準值e_model作為外生變量的向量誤差修正模型。經過ADF單位根檢驗,以上變量均為I(1)序列。作為協整關系的一種重要形式,采用滯后2階的向量誤差修正模型(VECM)描述e、tfp、invest、M2/GDP以及e_model經濟變量序列之間的長期表現和短期特征,具體估計結果如表1所示。在表1中,除了全要素生產率指數tfp的誤差修正系數顯著為正,e、invest、M2/GDP均具有一定的誤差修正機制,并且名義匯率e的誤差修正系數顯著為負,表明名義匯率已具有自我修正機制。此外,納入基于聯立方程模型求解獲得的基準值e_model,其對名義匯率和全要素生產率指數的影響均較為顯著。

表1 e、tfp、invest、M2/GDP 以及e_model 所構成的VECM估計結果

參見表1,對于各個誤差修正項而言,自變量△investt-k各個系數的絕對值相應的比△(M2/GDP)t-k各個系數的絕對值大,這表明投資驅動下固定資本形成與擴張的變化幅度要大于貨幣化提升的變化程度,從而間接表明了相比貨幣經濟層面實體經濟層面更居于主導。值得注意的是,在樣本期間內,雖然名義匯率已形成自我修正機制,但是,全要素生產率指數的自我修正機制尚未形成,這意味著“向改革要紅利”日益緊迫。

六、結論與政策內涵

在根本上,人民幣匯率是要素市場價格,并且會影響資本、勞動等生產要素的配置。在中國儲蓄向投資轉化過程中,伴隨生產能力的提升及其不斷積累,以勞動人口年齡占比所體現的人口紅利不斷釋放過程,是在國內外對接的過程(即加入WTO)中實現的。人民幣匯率運行機制在統籌利用國際國內兩個市場、兩種資源中發揮著不可替代的作用。匯率高位運行,會透過低迷的實體經濟,迫使宏觀政策加杠桿,產業結構升級受阻,可貿易程度越高行業資產負債率也越高,工業企業盈利能力削弱,資金不斷脫實向虛。在本質上,人民幣匯率動態,是和中國實體經濟的生產能力擴張、貨幣化進程相伴而行的動態演進過程。從情景分析看:(1)本幣匯率升值對應的是資本形成的快速擴張,貨幣化進程不斷加速;(2)本幣貶值對應的是生產能力的緩慢形成和貨幣化的逐步提升;(3)人民幣匯率逐步趨向均衡匯率,既促進中國經濟增長和發展方式轉變,也是經濟新常態趨向長期均衡穩態之必然。

對人民幣匯率升值而言,從內在起支撐和牽引作用的因素看,其與經濟轉型制度變革過程中基于實體經濟生產能力形成擴張的貨幣化顯著提升有關。一方面,匯率升值對應貨幣化提升顯著大于生產能力的擴張;另一方面,貨幣化進程顯然是在實體經濟基礎之上,基于生產能力而形成和擴張的。對于脫離實體經濟的過度貨幣化盡管也可對應本幣匯率升值,但實際上卻是在透支升值空間。在“新常態”下我國生產能力形成和擴張已放緩。在此情況下,人民幣匯率升值更多取決于貨幣化的表現。如果M2/GDP提升仍可持續,人民幣匯率可能將繼續升值。長期以來,中國M2/GDP不斷上升是與貨幣流通速度一直在下降相對應的。但是,貨幣流通下降有其限度,超過該限度之后,超過經濟增長部分的貨幣增長率將會全部轉化為物價上漲率。這意味著當M2/GDP達到其上升極限時,人民幣匯率也就失去了繼續持續升值的潛在空間。總之,未來人民幣匯率是否還會繼續升值? 這可能取決于中國投資是否能繼續承載創新,實體經濟的生產能力是否能夠高效率形成,以及如此高的貨幣化還是否可持續。