突發公共衛生事件中的謠言傳播及民眾接受度影響機制研究

楊芙蓉 許玲

摘 要 針對新冠肺炎疫情網絡謠言,選取民眾的視角進行調查,理論基礎為7W傳播模式,旨在揭示民眾謠言接受的影響因素,結果發現民眾生命安全的強烈需求、“重生惡死”的生命觀,新冠肺炎疫情的突發性、嚴重性、不可控性、模糊性及特殊時間、事件節點等情境是謠言傳播的前置條件。事件中民眾的年輕化、高學歷等特點、文本意義建構的選擇性、媒介的多樣性、強關系連接的再傳播加強了謠言循環傳播。同時,有關生命安全與防護、對政府公信力的質疑等謠言更易引起民眾的重點關注。

關鍵詞 7W模式;民眾;謠言調查;接受度;新冠肺炎疫情

中圖分類號 G2 文獻標識碼 A 文章編號 2096-0360(2021)20-0001-09

基金項目:2020年廣東教育廳普通高校新冠肺炎疫情防控科研專項(項目編號:2020KZDZX1137)。

1 研究背景

2020年1月,武漢為抗擊新冠肺炎疫情,采取了“封城”“隔離”等強有力措施以防止交叉傳染,各省市也陸續啟動一級響應。面對突發公共衛生事件,漫天飛舞的謠言讓人真假莫辨,極大擾亂了輿情秩序,也加劇了人們的恐慌情緒。

國外對謠言的研究相對較早,1947年,美國社會心理學家奧爾波特和波斯曼在二戰期間對謠言問題進行的專題研究被公認為謠言研究的重要開端。此后謠言研究逐漸興起,學者們對謠言給出了不同的定義,如“未經證實的解釋”“社會現象的假說”“無可信來源的信息溝通”等[1]。巢乃鵬等提出“謠言,是指在特定的環境下,以公開或非公開渠道傳播的對公眾感興趣的事物、事件或問題的未經證實的闡述或詮釋。”[2]本文沿用此定義。但鑒于有些“謠言”后來被證實并非謠言,在調查中用“傳聞”來表述。

2 研究依據與設計

以7W模式為理論基礎,從民眾角度揭示謠言的傳播機制,旨在揭示謠言接受的影響要素,分析某些群體現象、心理特征及其需求,為謠言消解、引導及治理提出一些合理的建議。這是本研究的目的。

1958年理查德·布雷多克(Richard Braddock)提出了“溝通過程的七個方面”的問題清單——誰(Who)在什么情況下(What Circumstances)通過什么媒介(What Medium)對誰(to Whom)說什么(What),目的(動機)是什么(What Purpose),效果是什么(What Effect)?他在拉斯韋爾5W[3]的基礎上,增加了“情境”(What Circumstances)和“動機”(What Purpose)兩個環節,提出了7W模式[4]。鑒于謠言傳播中Who常常被隱去,本研究將民眾設定為考察對象,Who直接指代民眾,To Whom指對下級民眾進行再傳播。這里的民眾是指大眾傳播媒介的接觸者和大眾傳播內容的使用者,等同于“受眾”。

本研究試圖回答以下問題:

1)謠言的傳播機制是什么?

2)民眾的哪些基本特征影響了謠言的接受度?

3)哪些信息內容是容易被接受的?

4)不同層級的民眾有什么不同的媒介使用習慣?

5)影響再傳播的重要因素是什么?

6)民眾因什么動機接受不同的疫情謠言?

7)什么特殊情境加速謠言傳播?

8)謠言的接受效果如何?

圍繞以上問題,做了以下三方面的資料收集與調查:1)收集2020年1月20日—2月11日關于新冠肺炎疫情的網絡謠言(包括網頁、自媒體、微博、微信聊天等);2)2月7日—11日,用騰訊問卷發起了“關于疫情的網絡信息接受度”的調查,內容包括謠言傳播及接受度的7個大項,24個子項,其中也涉及政府、主流新聞媒體發布的相關新聞與辟謠信息等;3)在2月11日前對5位不同年齡的受訪者進行關于“雙黃連事件”的網絡訪談。

網絡調查采用滾雪球的方式,共回收1 289份問卷,其中有效問卷1 284份,涵蓋28個省市自治區。其中,20~50歲為主要受訪人群,占3/4強。30歲以下占41.82%,30~40歲占20.72%;男性占34.5%;女性占比65.5%;高等學歷占77.96%,高中以下僅占5.37%;共產黨員和共青團員占一半強,群眾占43.54%;廣東省的居多,占41.2%;其次是湖北,占16.51%。通過SPSS22軟件,采用描述性分析、顯著性分析、T檢驗等方法對數據統計處理,獲取了網絡謠言的傳播機制及新冠肺炎疫情暴發初期謠言接受度的相關數據。

3 謠言傳播機制

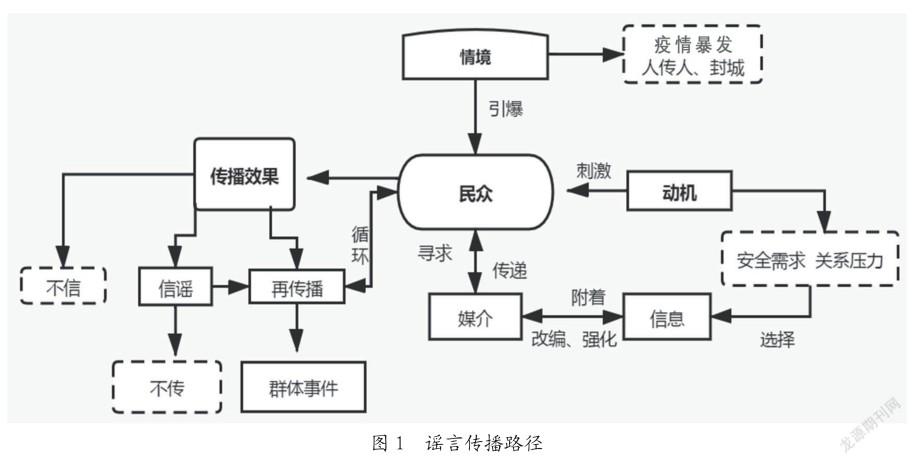

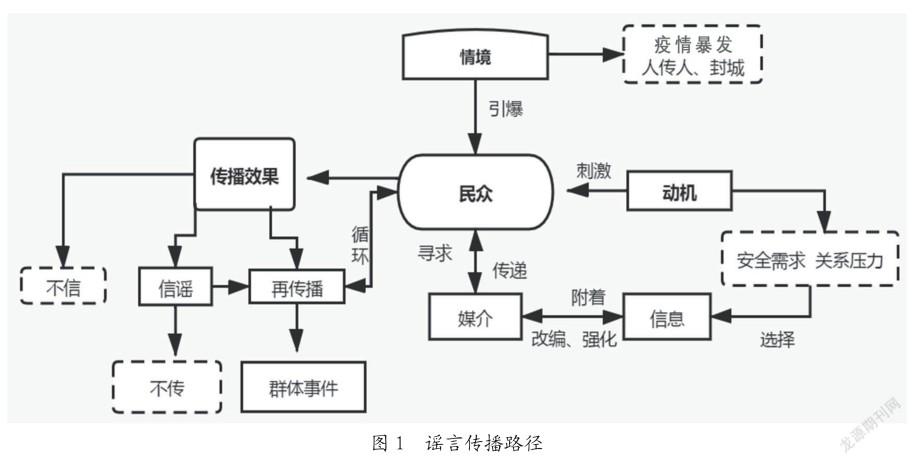

從單一渠道的微觀層面分析,布雷多克7W模式中傳播效果、情境與動機(目的)位于并列的位置,傳播效果處于顯性表現層面,而情境與事件、動機與民眾緊密相關,屬于隱性的傳播層面,這三方面相互作用,形成了以民眾為中心的謠言循環擴散型傳播路徑,“再傳播”民眾成為下一輪循環的傳播者。在特殊的事件和時間節點(發布“人傳人”“隔離”及“封城”等消息)作用下,因為不同的動機刺激,民眾通過媒介主動或者被動接收信息,媒介又通過改編與強化信息等手段傳遞給有需求與親緣、學緣等關系壓力的易感民眾,謠言就產生了再傳播甚至群體事件等強效果(見圖1)。

從宏觀層面分析,網絡謠言的發展并非單一渠道傳播,許多謠言都是多渠道傳播。通常以人際多向順延的“漩渦型復式傳播”模式,具有速度快、信息量大、反饋性強的特點[5]。縱觀新冠肺炎疫情的謠言傳播,通過7W相關環節交互作用,謠言實現了多點爆發,特別是關鍵節點上,人際與網絡間呈幾何級增長,甚至引發了搶購雙黃連的群體事件。3.1 易感人群:低等學歷者及女性,對疫情的判斷更悲觀,對民生、經濟恢復更擔憂

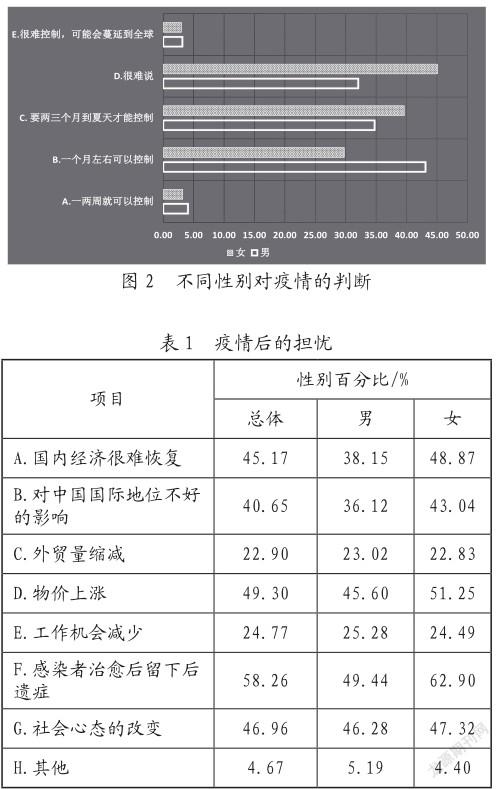

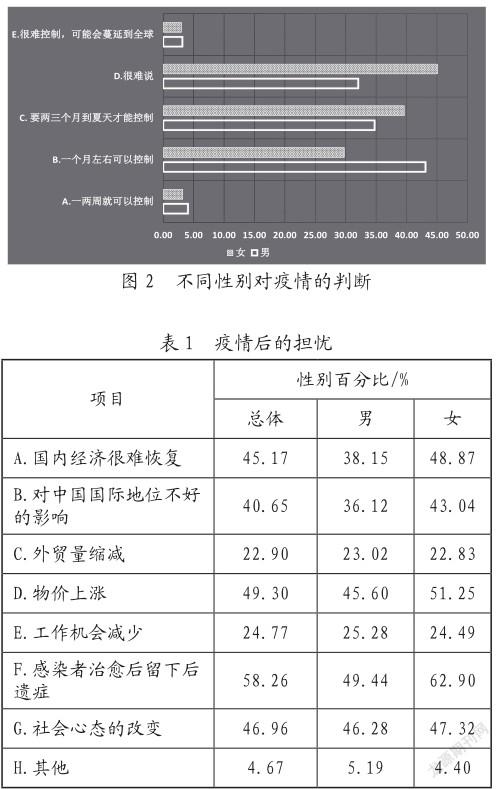

超過半數樣本對疫情的判斷比較樂觀。如圖2所示,樣本中覺得在一周至夏天可以控制的占58.18%,其中男性中的66.37%持此觀點,女性占比53.86%。“很難說”選項占總樣本比38.79%,女性比男性高出13%;“很難控制,可能會蔓延到全球”占3.04%,學歷越高占比越高。

對疫情后的擔憂主要集中于患者康復及民生、經濟等方面。如表1所示,對感染者治愈后留下后遺癥占比高達58.26%,尤其是女性;其次是物價上漲、社會心態、國內經濟等方面。

3.2 信息附著:1/4左右民眾相信關于生命安全及防護的傳聞,有細節、分析合理的信息更易傳播

選取了已經辟謠或者被刪除的26個傳聞,主要涉及以下幾方面:第一,安全及生活需求,包括生命安全(病毒來源、病毒防治、病毒擴散、病毒危害)、生存保障(高速封路、油站無油)、個人財產與信息安全(支付寶數據);第二,對社會公眾人物及醫護群體的關注與擔憂(鐘南山院士、醫護人員等);第三,政府公信力及公平性(紅十字會傳聞、武漢病毒所所長等);第四,社會道德(衛健委所長帶毒潛逃、超級病毒傳播者);第五,國際形象及國際態度(新加坡航空)等。

1/4左右民眾相信關于生命安全及防護的傳聞。最相信的傳聞“SARS病毒沒有消失過,一直寄生在蝙蝠身上”,占27.8%;其次是“武漢市紅十字會收取捐贈服務費”,占25.08%;再次是“成都一男子經武漢停留10分鐘被感染新型冠狀病毒”,占24.53%。這些傳聞傳達了擔憂、譴責與恐懼等情感與態度。

文本內容真實有細節、分析合理,認同度很高。如圖3所示,“某些文章真實,細節很詳細,我相信”,認可度中位數3分比31.62%,4~5分強認可度占40.26%;“文章寫得好,分析有條理我就相信”,中位數3分占29.91%,4~5分占33.18%。

3.3 媒介改編、強化:新聞網站、微信及微博為主要的傳播媒介,直觀的信息形式容易傳播

媒介與信息具有相互依存的關系。媒介通過信息強化事件的嚴重性,改編某些環節,高密度強化以喚起民眾的記憶、期待,信息附著在媒體上以更新穎、多種形式呈現出來。

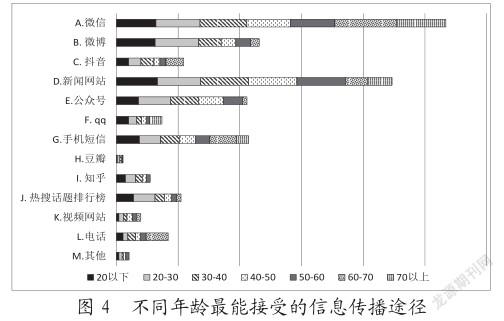

新聞網站、微信及微博為主要的傳播媒介。“您最能接受的信息傳播途徑”,列舉了新聞網站,常見的自媒體、社交平臺、社交論壇、社交工具及其他。其中新聞網站占比最高,達73.83%;其次是微信,占比72.12%;再次是微博,占比45.33%(見圖4)。

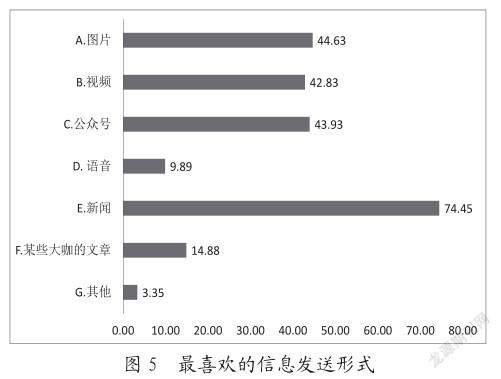

獲取新聞信息是第一需求,直觀的信息形式更容易被接受。“最喜歡的信息發送形式”中:新聞占比最高,達74.45%;其次是圖片、公眾號、視頻,均超過四成;某些大咖的文章占14.88%(見圖5)。“某些信息有視頻,直觀性強”4~5分強認可度占31.62%,中位數3分占比34.74%;“某些信息有圖有真相”中位數3分的占比33.72%,4~5分占28.27%。

微博在媒介中排名第三。結合“會上微博,參與疫情相關話題的討論嗎?”,共回收358份有效問卷,半數以上不發微博。可以看出微博還不是大部分人發送信息的渠道,更多的只是閱讀,獲取信息。只有9.78%的人會進行評論反饋(見圖6)。

3.4 再傳播循環:超過五成的民眾會轉發有關防治的信息,超過八成的轉發對象是親戚朋友等強關系

20.40%的受訪者“一般不轉發”,這部分人群是被動接收者。其中20歲以下人群比例更高,占36%;中等以下學歷的最低,占16.96%。被動接收的信息只是靜止的,造成的影響也是線性的,不會繼續傳播形成輻射。

其中半數以上是再傳播者,即會轉發謠言的民眾。他們的轉發行為是有選擇性的。有關防治的,57.32%會轉發,有隨著年齡增加而增加的趨勢;女性比男性高出近4個百分點;不同學歷之間沒有明顯差異(見圖7)。

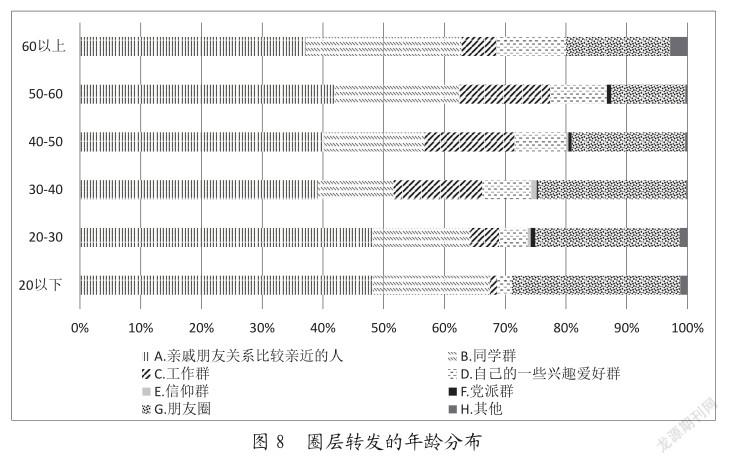

轉發對象方面,限制條件是會轉發的受訪者,共收到1 022份樣本。84.15%會轉發給親戚朋友等關系比較親近的人;41.10%會轉發到朋友圈;31.90%會轉發給同學群(見圖8)。

3.5 極化效果:某些謠言使民眾催生了新冠肺炎疫情不可控的認知,激發了同情、害怕、恐懼等情緒,引發了對紅十字會、某些權威機構的質疑

“效果”指信息到達民眾后,民眾在認知、情感、態度和行為各層面所產生的反應,它是檢驗傳播活動效果的重要尺度[6]。民眾具體表現為不信謠、信謠、傳謠、群體事件等。通過一些具體定向謠言放大民眾的恐慌情緒,產生了極化結果——群體事件。

某些謠言讓不少人產生了新冠肺炎疫情完全不可控的認知。“成都一男子經武漢停留10分鐘被感染新型冠狀病毒”,有24.53%的人相信。

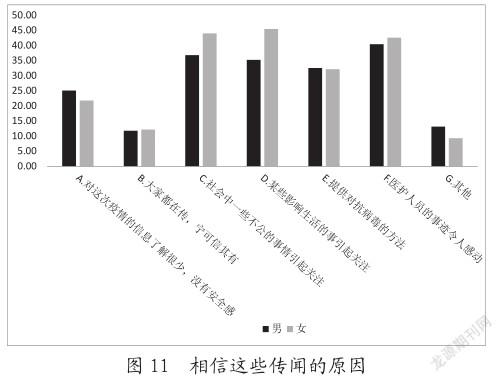

有些謠言讓人產生了同情、感動、害怕、恐慌等情緒反應。相信這些傳聞的原因:“醫護人員的事跡令人感動”占41.82%。“大家都在傳全國感染人數有10萬,是因為對這次疫情不了解令人恐慌”,(非常)同意的占比43.38%,25.47%的認為一般(見圖9)。

態度方面,主要表現為對社會公平及政府公信力的質疑。“紅十字會將口罩拿出來賣”的傳聞滿天飛是因為大家不相信政府的公信力,37.15%的(非常)同意,33.64%的人群態度中立。

行為方面,最常見的是轉發謠言,極端的反應會引發群體性事件,“雙黃連事件”即是例證。新華社@新華視點1月31日22:46發布微博稱:“記者31日從中國科學院上海藥物所獲悉,該所和武漢病毒所聯合研究初步發現,中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。”該信息發布幾小時就轉發3.6萬,點贊57.4萬。而且大量媒體轉載,閱讀量迅速達到“10萬+”。不到5分鐘所有網店的雙黃連口服液搶購一空,許多城市居民連夜排隊搶購雙黃連口服液。

但是“雙黃連可以防治肺炎”被很多人相信是因為權威媒體發送的。針對此信息共回收269份答案。36.80%認為一般,不同意占24.90%,21.19%非常不同意。因為發布問卷調查時,“雙黃連事件”已經辟謠,大部分人接受了辟謠信息。從這個角度可以看出辟謠對人們態度轉變的作用。

3.6 疫情暴發及政府宣布“人傳人”“封城”等時間節點成為引爆謠言的重要情境

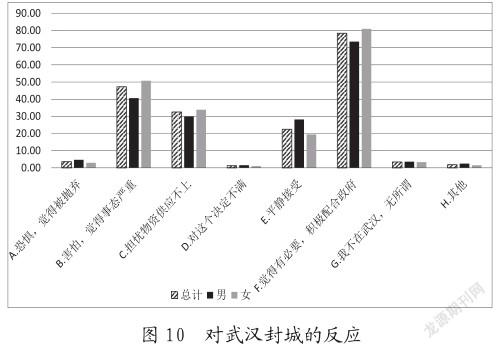

特殊事件背景下八成以上民眾心理感受為負面,但是積極配合政府(見圖10)。“聽到武漢封城的消息,您的感受”選項中,恐懼、害怕、擔憂等情緒占83.41%,但是受訪者覺得“不滿”的只有1.25%,湖北更低。這說明,本能的恐懼害怕反應并沒轉化為對社會的仇恨與攻擊,相反與政府配合度很高,覺得“有必要,積極配合政府”占比78.43%。

在宣布“人傳人”“封城”等特殊情境下謠言接受度超過四成。如表2所示,“鐘南山宣布人傳人的時候”占比高達45.87%,女性比男性、中等及以下學歷者比高等學歷者高出10%多;“宣布武漢封城的時候”占44.94%,“政府宣布病人需要隔離的時候”占34.89%。D與A選項數據相差33.41%,說明對于普通民眾,并不想探究病毒的原理,更想了解它的特點、傳播途徑、對人們可能造成傷害的影響因素,從而指導防護,獲得足夠的安全感。

3.7 內在的安全需求與外在媒介謠言、社會關系鏈的壓力刺激民眾接受謠言

布雷多克說“他的動機是傳遞信息,表達情感和態度,激發情感和態度,還是讓觀眾做某事或同意某事”[4]。在新冠肺炎疫情中,謠言接受的動機有來自內部的情感需求,也有外部的壓力、誘導。

民生、醫療及社會公平需求是謠言使人相信的主要原因。41.91%的受訪者認為“某些影響生活的事引起關注”;41.82%選擇“醫護人員的事跡令人感動”;41.51%認為“社會中一些不公的事情引起關注”(見圖11)。

“支付寶提供了在武漢海鮮市場的支付數據”被相信,是因為大家擔心自己的個人信息被泄露,(非常)同意占比31.31%,(很)不同意占比34.42%。財產安全的需求比生命安全略低。

不同特征的民眾,在恐懼、害怕、擔憂等心理狀態下,在特殊的時間節點、事件發生以及周圍傳謠的壓力情境之下,出于尋求安全的心理慰藉或者對公信力質疑以轉移注意力等動機,從不同渠道主動或者被動接收謠言信息,產生了不同的認知、情感、行為反應等效果。

4 民眾接受度影響機制

謠言接受度是謠言產生影響的關鍵指標,接受度可從接受效果角度考察。接受效果可分為群體及個體效果。群體效果直接表現為轉發、不轉發、群體事件等,個體效果主要表現為情感、態度、行為的改變。比如激發同情、恐懼、擔憂等情緒,表達了相信、不相信等態度,產生了不造謠、不傳謠或者傳謠、抨擊、參與搶購等行為。

4.1 年齡越大的民眾越不相信關于公信力的謠言,20歲以下的民眾轉發意愿最低

女性更關注生命安全,如“感染者治愈后留下后遺癥”、影響生活方面以及社會不公的信息,分別比男性高出13%、10%、7%。

近4/5受訪者為高等學歷,學歷越高對待突發情況如“武漢封城”越淡定,對前景的判定越不樂觀,對社會問題如公平的關注度越高。

從地域來看,在面對影響生命安全及生活保障等原因時,如“武漢封城”“我身邊有人感染”,湖北樣本比廣東相信傳聞的比例高出近10%、14%。

轉發方面,30歲以下轉發信息的意愿更低。有關防治的轉發比例超過一半,有隨著年齡漸長而增加的趨勢。中等以下學歷的人群轉發的內容傾向于“政府通知”和“有關防治的”。

關于謠言消解方面:近八成會看辟謠專欄,二成多不會看;男女比例沒有明顯差異;30歲以下人群看辟謠的比例比較高;高等學歷者比中等及以下學歷高出近5%;廣東與湖北沒有明顯差別,與平均值相當。

4.2 有關生命安全的信息接受度最高,其次是社會公平、政府公信力等內容

有關生命安全的謠言接受度最高,因為信息文本提供的“生命安全”等含義召喚民眾的期待——體現了中國文化“重生惡死”的生命觀。26條傳聞中排名前十的,“生命安全”類最多,其次是生活保障,再次是政府管理方面。

媒介(大部分是自媒體)通過減省信息價值(并未清晰交代時間、地點、人物、事件等具體細節)來傳達他們的意見、意圖,從而引起民眾的恐懼、擔憂、同情或者憤怒的情緒。相信傳聞的原因里,“醫護人員的事跡令人感動”占比超過一半。

文本選擇性傳遞信息,而民眾也尋找與自己的內心期待相匹配的,從而達到意義共振。從關注度最高的主題上分析,與中國的傳統觀念及社會心理相關。“有關防治的,會轉發”超過半數;“鐘南山院士建議鹽水漱口防病毒”相信的占15.81%。每當災疫來臨,預防、治療疫情的小道消息都是謠言的重災區。

無論是對患病的恐懼,還是對防治方法的重視,都與中國人的生命觀有關。中國人普遍懷有樸素的生命觀,如“不知生焉知死”等“重生惡死”觀念。當生命權在重大事件中被凸顯、放大,生命安全的內在需求被激發,一些次級需求比如自由活動、財產安全等便退居其次。這是人們在不可控事件中更容易被外界信息所影響的主要原因。

社會公平、政府公信力依然是每次災情被關注的次重點。“社會中一些不公的事情引起關注”占比超過四成。女性更關注社會公平現象;隨著學歷升高,對社會不公現象關注度升高。“紅十字會收取捐贈服務費”,相信的比例占1/4多,“紅十字會將口罩拿出來賣”的傳聞滿天飛是因為大家不相信政府的公信力,(非常)同意的比例超過1/3。

媒介選擇性建構意義。媒介通過重大事件,將某些現象進行挖掘發酵,傳遞一定的態度傾向,引導民眾的價值取向。政府的服務與管理問題是屢次重大事件中的漩渦中心。一方面,必須防止一些別有用心的人利用民眾的心理挑起對政府的敵意;另一方面,可以運用這些傳言改進政府管理的透明度、合法性及公平度。

4.3 權威媒體依然發揮著風向標的作用,新聞網站及微信被普遍接受

最常用的媒介為新聞網站、微信,最喜歡的傳播形式有新聞及圖片、公眾號,微博主要為年輕人所接受,基本是為了獲取信息。

從媒介選擇來看,所有媒介的占比總和為347.43%,說明每個人平均使用約3.5個媒介。第一層級為新聞網站(占73.83%)、微信(72.12%);第二層級為微博(45.33%)、公眾號(43.69%)。視頻網站只有7.01%,但是使用電話的占9.42%,其中60歲以上樣本占26.32%。

最喜歡的傳播形式,第一層級的有新聞(74.45%);第二層級有圖片(44.63%)、公眾號(43.93%)、視頻(42.83%)。同時,信息表達形式上,“信息有細節、真實”(非常)認可的超過四成;因為“有視頻”而(非常)認可超過三成;“某些信息有圖有真相”被認可的近三成。調查說明民眾更趨于理性,追求真實,所謂有圖有真相的說法,被大量的P圖所破壞,認可度反而不高。

與其他社會化媒體相比,微信平臺具有強關系社交、傳播環境較封閉、私密化的互動情境、自凈功能較弱等特征[7]。72.12%的樣本會用微信,其中60歲以上人群占比94.74%。

微博以及時性、互動性為主要特征,傳播效率相對較高。超過半數的受訪者不發微博,發微博、參與評論的占一成多,大部分為年輕高學歷女性。另外,高等學歷者對文字為主的冷傳播比如新聞、公眾號等接受度比中等及以下人群高出10%,特別是一些大咖的文章。

大眾媒介已走進人們的日常生活,但是權威媒體依然發揮著風向標的作用。

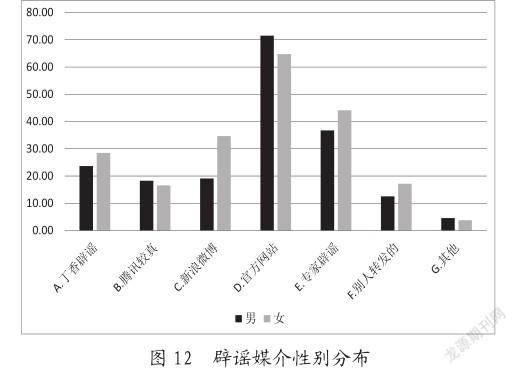

選擇辟謠平臺的總比例201.48%,說明每人至少看兩個以上平臺。官方網站占1/3強。其次是專家辟謠,占了2/5強;具有公信力的政府及權威公眾人物更容易在突發事件中獲得恐慌人群的信任;權威平臺是人們獲取正面資訊的最常用媒介(見圖12)。

4.4 近八成民眾有再傳播行為

再傳播是謠言幾何層級擴展的關鍵節點,通過民眾賦予意義、重新篩選后再轉發給相關人員而取得效果。再傳播效果衡量設定為轉發或者不轉發。二成多民眾不轉發。30歲以下人群不轉發的比例明顯更高。

轉發內容最多的前三項為有關防治的,有關政府的通知以及好的分析文章。其中中等以下學歷者更愿意轉發政府通知及有關防治的信息,可以有效及早發布正面信息,及早引導,通過他們多傳播正面消息。

強弱關系決定了信息轉發的對象。再傳播民眾第一層級是親戚朋友,屬于強關系連接,無論哪方面的信息首先都會選擇轉發給這個關系群;第二層級為朋友圈、同學群和工作群,屬于彈性關系連接,轉發二成到四成不等;興趣愛好群、黨派群、信仰群等為外圍層級,屬于弱關系連接,選擇轉發的比例明顯很低。中等及以下學歷人群與高學歷人群沒有明顯差異。另外,親戚朋友屬于人際關系網絡,不同于網絡虛擬關系,會更容易產生信任感,對于在這個圈層內傳播的信息,有封閉傳播的特點,更容易被下級民眾所接受。

男女的身份認同不一樣,選擇轉發的對象有一定差異。男性更多注重事業、成就認同,所以男性轉發到同學、工作、興趣愛好群比例更高,而女性對于親情、感情的歸屬感更強,因此轉發比例最高的親戚及朋友圈,分別比男性高10%、5%多。

從關聯信息來看,民眾不會因為信任關系而盲目轉發,理性程度越來越高。“我越信任傳送消息的人,我就越相信這些信息”認可度數值為3.02,中性偏強水平。關聯相信這些傳聞的原因“寧可信其有”占比21.74%,近八成民眾不會跟風相信。

4.5 特殊情境和特殊時間節點是影響謠言情境接受度的兩個主要因素

布雷多克從微觀層面探討傳播情景要素中的“時間”(time)和“情境”(setting)兩個因素[4]。

一是新冠肺炎疫情的突發性、嚴重性、不可控性以及模糊性,構成了謠言的特殊情境,是謠言滋生的溫床。事件的突發性引起了民眾極大的心理壓力和恐慌,四成以上的民眾“在宣布武漢封城的時候”更愿意相信那些傳聞;在不同時期,關于新冠肺炎的定性從“不傳人”到“有限人傳人”到“鐘南山宣布人傳人”,民眾對于其嚴重性及不可控性感知也加大,此時相信傳聞的占比超過1/3;因為事件的模糊性,民眾“對這次疫情的信息了解很少,沒有安全感”占24.64%。

二是刻板印象更容易將矛頭指向人事,特別是政府。另外,民眾的地緣關系也影響了接受度差異。“紅十字會將口罩拿出來賣”的傳聞滿天飛是因為大家不相信政府的公信力,(非常)同意占37.15%。地緣方面,湖北比例明顯高于廣東。

三是特殊的時間節點影響了謠言接受度。人們常常沿用過去的經驗對待未知事件,其經驗在不同時間的作用被夸大,從而更相信傳聞。如最相信的傳聞是“SARS沒有消失過”,將新冠肺炎與SARS進行類比,以求獲得經驗的關聯從而解釋事件。

在官方信息真空期間,民眾希望從外界了解一些信息這一項趨于中性偏強水平,“某些信息讓我了解了以前不知道的信息,我就越有興趣”,數值為3.03。

4.6 謠言接受動機

布雷多克的“Purpose”既指動機,也指目的,指代傳播過程中接受信息的驅動力,它包括個體的內在動力,也包含外在壓力下的驅動力。

4.6.1 內在動機:內在的負面情緒及事件嚴重性等壓力是影響民眾接受謠言的主要動機

內在動機來自民眾內在的情感、認知等,驅使民眾接受謠言得到心理上的滿足,產生成功感、歸屬感或其他愉悅、紓解壓力的體驗。

突發事件產生的負面情緒加速了謠言的傳播。當代中國網絡傳播呈現出“后真相”的特點,網民的情緒與傾向對事件傳播所起的作用遠遠超出事件真相的影響[8]。超過八成的人在“武漢封城”時覺得害怕、恐懼或擔憂;“疫情事關人命,特別關注染病人員相關信息”,認可度高達4.3。另外,對于災后的擔憂很強烈。如染病人員的后遺癥、物價上漲、國內經濟難以恢復、社會心態的改變排名靠前,分別占比58.26%、49.30%、46.96%、45.17%。

四成多的民眾希望通過細節性強的文章了解事件的真相。兩面提示原則認為,長期受到兩面而不是一面意見,會對負面的消息產生免疫力。而在一面提示下的思想會在接觸到兩面信息時,對于非主流信息進行報復性反彈而更廣泛被接受。特別是本次受訪者,大部分是高學歷的年輕人,具有較好的教育背景和求真的愿望,也具備一定的反思與批判精神,較容易接受兩面提示的環境。

4.6.2 外在動機:不斷升級的謠言誘導及社會關系連接壓力

突發事件通過各種手段不斷強化其嚴重性、不可控性等,吸引、激勵、誘發民眾,成為促進他們接受的動力源泉,稱之為外在動機。

從2003年的SARS到新冠肺炎,防治和染病的不同途徑、離奇的染病經歷等是謠言最泛濫的話題,是針對人們在特殊事件中的需求而制造恐慌、吸引眼球的慣常壓力手段。文本通過夸大事實、移花接木、恐嚇、呼告、建議、同情等方式,向民眾提供不同的情感、態度壓力以及行為指向。超過八成的人對“感染人數十萬”感到恐懼。“成都一男子經武漢停留10分鐘被感染新型冠狀病毒”也是利用夸大事實、移花接木等方式引起恐慌情緒。

通過謠言,使人們產生移情心理,強化優越心理或者受害心理等。“醫護人員的事跡令人感動”占比超過四成,有隨著年齡增長而更容易被感動的趨勢。

群體社會關系連接壓力帶來的謠言接受動機。因為群體關系中強連接的高轉發率,造成了個體在社會中尋求身份認同的壓力,從而接受謠言。

集體文化觀念的激發,形成了較強的集體意識,民眾對于政府的權威性比較認同。因此,轉發政府通知與有關防治的比率相當,分別為57.97%和60.87%。民眾在聽到武漢封城這個消息后,“覺得有必要,積極配合政府”占78.43%,與三種負面情緒(害怕、恐慌、擔憂)比例之和相當。這些觀念也轉化為積極配合政府防疫抗疫。

總之,在新冠肺炎疫情重大衛生事件中,謠言傳播較為突出。首先,強烈的生命安全需求是內在原因,另外,事件本身的突發性、嚴重性、不可控性以及不同情境下政府所采取的特殊舉措,政府、官方媒體關于病毒信息披露不及時,科學防護宣傳的薄弱,加劇了民眾的恐慌情緒,給謠言滋生提供了溫床。信息文本通過呼喚結構喚起人們對于生命意識的過度關注與恐慌,從而傳播相關謠言;年長者是微信的最大使用群體,對于生命防護的需求也更高;高等學歷人群對于社會不公現象更為關注;疫情中的湖北人民明顯對于物資生活保障等方面更為關注與擔憂;八成的轉發者會轉發給親戚朋友等最親密的圈層,20歲以下的人群轉發意愿最低。

5 建議

新冠肺炎疫情來勢兇猛,其影響超出了歷次公共衛生事件的廣度和深度。在早期疫情侵襲、政府信息缺位、關鍵信息發布及政府采取重大舉措時更容易引起人們極大的恐慌、害怕情緒,也是謠言的高傳播期。但是隨著政府及時、多角度的信息披露,對于網絡謠言的及時處理,民眾愿意積極配合政府工作,轉達政府通知,心態漸趨理性。

為了建立更為合法有序真實開明的輿論環境,打擊惡意謠言,防止類似事件中的謠言傳播,建議如下:

1)建立輿情模型,預測突發事件的關鍵時間節點、關鍵信息內容,監測轉發頻次等,及時做好普及醫學知識、防治措施及政府決策等宣傳,在謠言出現之前進行預警式信息發布,提前布局將為后面的人力、物力等節省更多成本,達到事后解決問題數倍的效率。

2)在法律的框架下,營造相對寬松的網絡環境。應適當寬容對待日益成長的年輕高學歷網民的批判性思維,容許在突發事件來臨時的不同聲音,各職能部門也應循著這種不同聲音對政策、執行方面進行反省與排查,以提高行政治理水平與效率。同時媒體也應肩負提高網民認知,幫助其辨別真偽不斷成長的職責。更重要的,對于那些惡意造謠擾亂社會秩序、危言聳聽、惡意攻擊的言論及團體、個人,用法律的手段予以制裁。

3)拓寬官方信息披露的渠道,采用圖、文、視頻等多形式多渠道及時發布官方信息;深度挖掘信息內容,拓展報道題材。目前新聞網站、官方微博、微信公眾號等基本具備發布關于政府決策、醫療信息、辟謠等功能,應加強深度報道一線的醫護人員、建設者以及各種參與救治的志愿者、團體,還有普通市民、病患者的生存狀態等內容。

4)提高政府部門及信息發布權威平臺的公信力,媒體當好輿情的“守門人”。明確各級職能部門職責,加強合作與信息溝通,及時準確發布各類信息。規范管理各級紅十字會的人員管理、物資管理與發放準則、流程、時間期限及監督機制,嚴格審核各類媒介、研究機構的信息內容,做到求實求真,不浮夸不誘導。

參考文獻

[1]王理,謝耘耕.公共事件中網絡謠言傳播實證分析:基于2010—2012年間網絡謠言信息的研究[J].上海交通大學學報(哲學社會科學版),2014(2):86-99.

[2]巢乃鵬,黃嫻.網絡傳播中的“謠言”現象研究[J].情報理論與實踐,2004(6):586-589,575.

[3]哈羅德·拉斯韋爾.社會傳播的結構與功能[M].何道寬,譯.北京:中國傳媒大學出版社,2012(12):35.

[4]Braddock,R.An extension of the“Lasswell Formula”[J].Journal of Communication,1958(2):88-93.

[5]姜勝洪.網絡謠言的形成、傳導與輿情引導機制[J].重慶社會科學,2012(6):12-20.

[6]董璐.傳播學核心理論與概念[M].北京:北京大學出版社,2016(4):28.

[7]陳新華,龔立群.微信謠言研究述評[J].圖書館學研究,2018(18):2-6.

[8]宋湘琴.后真相時代網絡輿情演變特點及其引導策略研究[J].重慶理工大學學報(社會科學),2018(8):139-144.