對骨科患者進行椎管內麻醉與手術后指導其早期進食的效果研究

馮惠文

(鶴山市中醫院,廣東 鶴山 529700)

傳統的觀點認為,在對患者進行手術前后應讓其禁食、禁水一段時間,以保證手術的順利實施,降低其麻醉不良反應(如嘔吐、胃內容物反流、誤吸等)的發生率[1]。對于接受椎管內麻醉(包括腰硬聯合麻醉、硬膜外麻醉)的患者來說,在手術前需讓其常規禁食10 h、禁水4 h,在手術后需讓其禁食6 h。但臨床實踐證實,對患者進行椎管內麻醉與手術后讓其禁食6 h 易導致其出現口渴、饑餓、體溫下降等不適反應[2]。為此,新的麻醉指南將進行椎管內麻醉手術前后患者禁食的時間做出了調整,建議術后不再讓其常規禁食6 h,而是根據其術后的恢復情況指導其早期進食。本文主要是研究對骨科患者進行椎管內麻醉與手術后指導其早期進食的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017 年10 月至2019 年10 月期間在我院進行椎管內麻醉與手術的80 例骨科患者作為研究對象。其中,排除對椎管內麻醉存在禁忌證、存在認知功能障礙或營養不良、合并有嚴重的消化系統疾病、病歷資料缺失或手術失敗的患者。隨機將其分為早期進食組(n=40)與常規禁食組(n=40)。在早期進食組患者中,有男性22 例(占55%),女性18 例(占45%);其年齡為18 ~70 歲,平均年齡為(45.68±7.46)歲;其中,接受腰硬聯合麻醉的患者有20例(占50%),接受硬膜外麻醉的患者有20 例(占50%)。在常規禁食組患者中,有男性24 例(占60%),女性16 例(占40%);其年齡為19 ~69 歲,平均年齡為(45.25±7.18)歲;其中,接受腰硬聯合麻醉的患者有23 例(占57.5%),接受硬膜外麻醉的患者有17 例(占42.5%)。兩組患者的一般資料相比,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

對兩組患者均進行椎管內麻醉與手術。手術結束后,指導常規禁食組患者在術后6 h 內禁食,6 h 后方可進食。在進食前,先讓患者飲用少量的溫開水,若其飲水后無惡心嘔吐等不適反應,可讓其進食清淡、易消化的流質食物,之后逐步讓其進食半流質食物和普食。指導早期進食組患者在術后早期進食,方法是:1)術后,向患者及其家屬講解禁食的目的及作用,告知其禁食時間較長可能帶來的不適反應,并向其說明早期進食的可行性和安全性。2)由專業的護師對患者的生命體征進行觀察,并對其腸道蠕動的情況進行評估,待患者符合早期進食的標準后安排其進食。判斷患者術后能早期進食的標準是:其意識清楚、生命體征平穩、無惡心嘔吐、下肢活動可、下肢的深淺感覺存在、腸鳴音恢復且其有進食要求。3)對于符合早期進食標準的患者,先讓其飲用少量的溫開水,若其飲水后無不適感,可讓其進食清淡、易消化的流質食物。為患者采取少食多餐和循序漸進的進食方式,暫時不讓其進食高糖、高脂的食物,防止對其胃腸道造成刺激。之后根據其胃腸功能的恢復情況逐步讓其進食半流質食物和普食。

1.3 觀察指標

比較兩組患者術后進食的時間。比較術后5 h 兩組患者不適反應(如口渴、饑餓、惡心、嘔吐)的發生率。

1.4 統計學方法

用SPSS 22.0 軟件處理本研究中的數據,計數資料用%表示,用χ2 檢驗,計量資料用±s表示,用t檢驗,P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

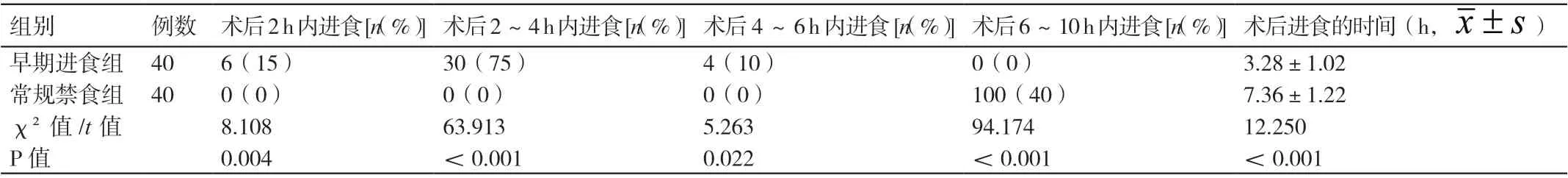

2.1 兩組患者術后進食時間的比較

早期進食組患者于術后6 h 內全部完成進食,常規禁食組患者于術后6 ~10 h 內全部完成進食。早期進食組患者術后進食的平均時間為(3.28±1.02)h,常規禁食組患者術后進食的平均時間為(7.36±1.22)h,二者相比差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 兩組患者術后進食時間的比較

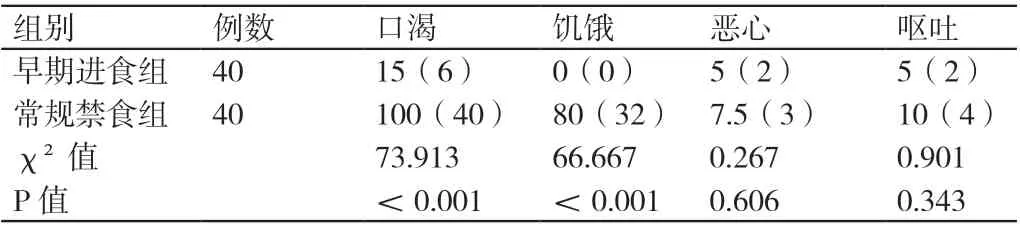

2.2 術后5h 兩組患者不適反應的發生率

術后5 h,早期進食組患者口渴和饑餓的發生率均低于常規禁食組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。術后5 h,兩組患者惡心及嘔吐的發生率相比,差異無統計學意義(P>0.05)。詳見表2。

表2 術后5 h 兩組患者不適反應的發生率[%(n)]

3 討論

以往臨床上在對骨科患者進行椎管內麻醉與手術后多讓其禁食6 h,目的是防止其進食后發生嘔吐。但臨床研究表明,在術后讓此類患者禁食6 h 會導致其長時間忍受饑餓。術前患者已禁食較長時間,加上手術的時間,患者通常要禁食十幾個小時(甚至二十幾個小時),因此在術后會處于饑餓的狀態。長時間的禁食易導致其出現體溫過低、胃部不適、頭暈等不適反應,還可能使其出現嚴重的焦慮情緒[3-4]。對于一些合并有基礎疾病的患者或年老體弱的患者來說,術后禁食6 h 會進一步增加其不適感。近年來的研究證實,對骨科患者進行椎管內麻醉與手術對其術后胃腸功的影響較小[5]。因此,術后讓此類患者早期進食不僅不會導致其出現胃腸道反應,還會增加其舒適感,為其補充體力,提高其對疼痛的耐受能力,有利于穩定其血糖的水平[6]。

本研究的結果證實,對骨科患者進行椎管內麻醉與手術后指導其早期進食能降低其口渴和饑餓等不適反應的發生率。