素養育人視閾下的高中歷史融合式教學初探

趙化瑞

“核心素養”是學生應具備的適應終身發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力,以培育“全面發展的人”為核心,包括文化基礎、自主發展和社會參與三個領域、六項核心素養指標,即學會學習、健康生活、責任擔當、實踐創新、人文底蘊、科學精神。從根本上看,學科核心素養的提出既是對國家教育方針的落實和細化,也是對實現育人目標的整體闡釋。

20世紀末提出的素質教育,旨在通過德、智、體、美、勞的五育并舉,培養全面發展的人,然而以考為綱的應試指揮棒效應,使得教學內容和方法在很大程度上與考試片面結合,教學方式單一,素質教育的發展猶如帶著鐐銬跳舞。面對如此教育困境,為堅持“立德樹人”,提升學生的學科核心素養,就要不斷嘗試改良現有的教育教學模式。2014年,教育部《關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見》指出“要在發揮各學科獨特育人功能的基礎上,充分發揮學科間綜合育人功能”,明確了學科育人任務的同時,也肯定了學科融合式教學的價值。

從建構主義教育理論來看,歷史學習的要義不在于史實的記憶,而在于對歷史史實的理解與解釋。在高中歷史教學中,很多時候需要不同程度的“學科融合”,才能“還原”歷史。這也是高中歷史融合式教學的意義所在。

一、學科融合式教學的含義

學科融合是指在承認學科之間差異的基礎上不斷打破學科界限,促進學科間相互滲透、融合的活動。其本質是要解決單一學科未能解決的問題,抵達單一學科未能抵達的境界。學科融合既是學科發展的趨勢,也是提高學生創新能力,為社會培養創新型人才的重要途徑。

“學科融合式教學”是在學科融合的含義下,依據一些源于學生生活現象的學習或研究主題,將不同學科的知識、能力、素養進行融合的教學方式。相當于布置給學生一份靠單一學科知識或者技能無法完成的作業,他們必須思考需要運用哪些學科知識、能力與方法來解決問題。最終實現學生能夠從不同角度認識同一問題,使學生的學習潛能得以發揮。例如,在語文教學中,要賞析一篇詩文,學生需要了解蘊含于其中的歷史文化意義、地理人文因素和思想政治情感等,這樣對詩文的解讀才會更全面透徹。

二、高中歷史融合式教學方式探索

(一)學科知識的借助

“學科知識借助”是高中歷史教學中最常見的學科融合,即歷史學科為了教學需要而引入其他學科知識,為歷史解釋提供簡潔有力的支持。比如,要解釋從“春秋五霸”到“戰國七雄”,最終由秦國完成統一,如果結合地理學科的知識,秦“據崤函之固,擁雍州之地”,從地理位置的優越性角度就能更好地解釋。再如,要解釋漢末至魏晉時期,匈奴等北方少數民族進入中原,最終推翻中原王朝,建立政權。結合地球氣象學,當時“北方草原地區氣候趨于寒冷,縮小了游牧民族的草場面積,加劇了游牧民族人口增長與生產資料之間的矛盾。因此,北方游牧民族的南遷是氣候演變所直接促成的移民活動。”這個時期居住于我國東北、西北的少數民族從東漢開始紛紛從寒冷的塞外舉族南下。

(二)思維環節的置換

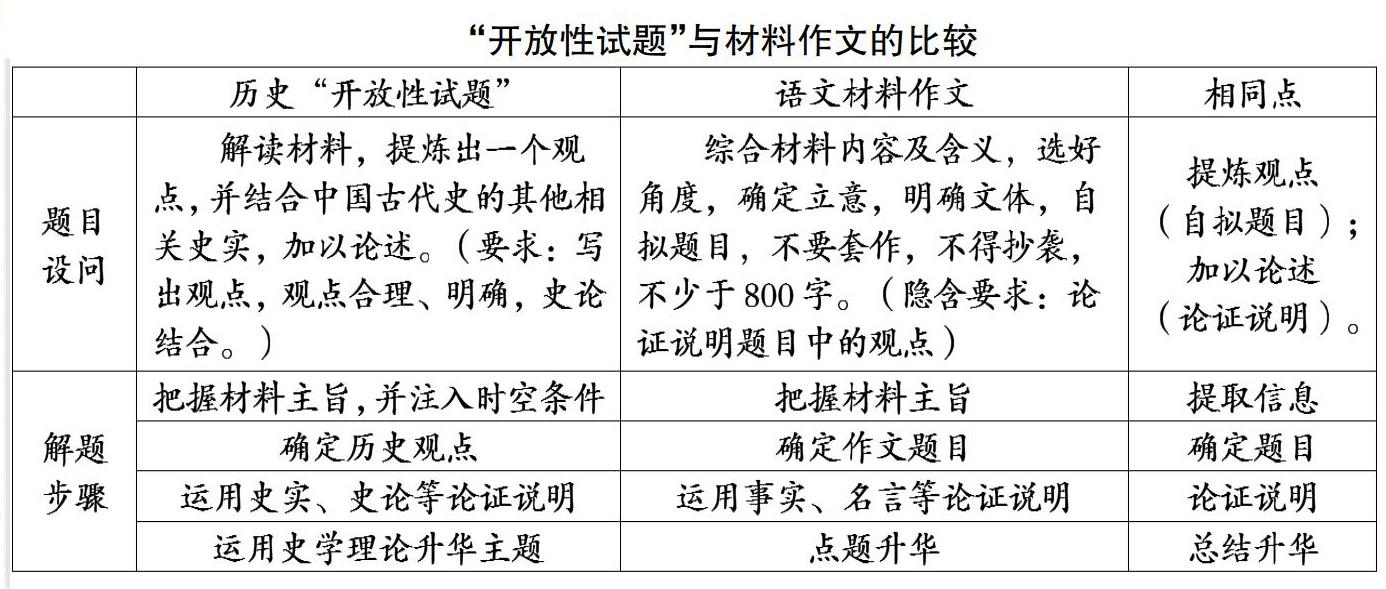

“思維環節的置換”指的是在歷史教學中,借助其他學科思考解答問題的思路,完成歷史問題的解決。比如,高考歷史開放性試題被稱為“小論文題”。借鑒語文學科材料作文的解答方式,可以實現對歷史開放性試題的有效理解與突破。

具體案例操作如下:

材料:玄奘(602~664),為尋求準確的佛經文本,西行“求法”,歷經艱辛,十余年中,行程數萬里,游歷百余國。回國后,他譯出佛經1300多卷,精煉而準確。由他口授而成的《大唐西域記》一書,是研究中外文化交流的重要典籍。

鑒真(688~763),深明佛學,50余歲時,受日本邀請,發愿東渡。他排除千難萬險,歷時12年,經6次努力,最終到達日本。鑒真東渡,對日本的佛學、建筑、雕塑、醫藥、藝術乃至日常生活,都產生了很大的影響。

——據袁行霈等主編《中華文明史》等

綜合材料內容及含義,選好角度,確定立意,明確文體,自擬題目,不要套作,不得抄襲,不少于800字。

1.展示例題(見上文),進入材料作文環節。

(1)學生針對例題要求,寫出自擬的作文題目。

(2)教師與學生評比擬好的諸多作文題目,并分析題目優劣的原因——“提取”與“歸納”信息的優劣,決定了自擬題目的優劣。

(3)題目確定后,作文應該如何寫——應該圍繞觀點,論證說明;論證說明后,往往要加以總結升華。

2.實現語文材料作文向歷史“小論文”的轉化。

(1)展示歷史“開放性試題”設問,通過分析兩個設問的共性,引導學生完成“轉化”。

閱讀上表,可以看出,開放性試題與材料作文在設問上都包含“表達觀點”與“論證說明”的要求。完成這樣的要求,在解題步驟上,則都由“提取信息→確定題目→論證說明→總結升華”四個環節構成,而實現從寫作文到解答開放性試題,需要在提取信息時,注入時空條件;在確定題目時,在主旨下從歷史角度表達;在論證說明時,將常用的事例論證換為史實論證;在總結升華時,從史學理論和史觀的角度來升華主題。

(2)總結語文材料作文向歷史“小論文”的轉化過程與實質。

如上面示意圖,借鑒語文學科材料作文的解答方式,可以在解題層面實現對歷史開放性試題的有效理解與突破。需要注意的是,歷史的認識是“要透過紛雜表象認識本質的,只有運用唯物史觀的立場、觀點和方法,才能對歷史有全面、客觀的認識”。

(三)同質思維的形成

這里說的同質思維的形成,指的是其他學科與歷史學科在某一類問題上的思維本質是相同或相近的,通過這些同質思維助力歷史學科思維的形成。

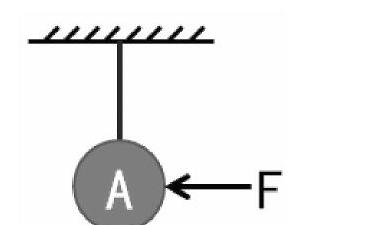

比如,我們要學習“歷史現象出現的背景”,學生在學習過程中需要理解“歷史現象的出現是諸多因素合力的結果”“諸多條件提供了現象出現的諸多可能性”“歷史事物產生的時空條件具有唯一性的特點”。我們可以通過物理學中“力與運動”的思維,來達成上述目標。

具體案例操作如下:

材料:

如圖所示,F力施加后,分析影響小球A運動狀態的因素。

1.引導學生思考并回答影響小球A運動的各種可能性因素。

得出答案:F力的大小、小球A的表面材質與質量大小、空氣阻力、重力因素、懸掛小球的繩索、與繩索連接的懸掛面等。

設計意圖:使學生形成條件性思維;認識到“條件”提供了事物運動變化的可能性。

2.追問:“小球運動狀態的可能性很多,而現實中通常卻沒有全部出現,說明了什么?”

設計意圖:使學生認識到,可能性的條件不一定具備,事物變化是“有因方有果”的過程;事物變化更是諸多因素合力的結果。

3.同質思維形成。

通過上面兩個設問環節,學生已經對引發事物發展變化的條件有了一定的認知。此時提出問題:“明明諸多條件能夠提供諸多可能,為何歷史現象通常只出現其中的一種?”

設計意圖:引導學生從物理學進入歷史學的思考,認識到歷史事物產生的時空條件是具有唯一性的。“任何歷史事物都是在特定的、具體的時間和空間條件下發生的,只有在特定的時空框架當中,才可能對史事有準確的理解。”

學科總是單一的,問題總是全息的。正如法國哲學家埃德加·莫蘭在《未來教育所必需的七種知識》一文中所批判的那樣:“我們的教育系統實行了人文文化與科學的分離,以及把科學劃分為各個學科,這些學科變成超級專業化的,各自封閉在本身之中。因此,總體的和復雜的現實被粉碎,人類被肢解。”因此,單一的學科教學已無法更好地滿足核心素養背景下的育人要求,高中歷史教學需要學科融合。一方面通過學科融合式教學,可以實現對歷史教學的有力支撐;另一方面,學科融合式教學更需要凸顯歷史教學的本質特征,這一點是不能改變的。