探索加快企業內部審計整改向成果轉化

孫春勝

摘 要:企業開展的內部審計工作,涵蓋企業生產經營、管理改革、重大項目處理等多方面審計評價內容,在利用現有企業制度、管理規范,進行財務資金使用、部門生產、人力資源管控、安全管理的審計過程中,要摒棄以往形式化的財務管理審計理念,注重多元化審計目標構建、審計增值成果的轉化,有針對性地深化內部審計的經濟成果轉化、受托責任履行。圍繞企業內部審計的覆蓋范圍、工作效能等問題,對傳統企業審計制度及組織體系、審計執行程序進行改革創新,加強多部門聯合審計信息化平臺建設,科學制定審計成果轉化方案,在保證財務審計工作正常進行的同時,提高企業生產經營管理、風險管理、人力資源管控等的審計質量。

關鍵詞:企業;內部審計;整改;成果轉化

中圖分類號:F239? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2021)06-0065-03

傳統企業內部審計工作以經濟監督為主,主要目的在于審查企業在某一時間段內的生產經營、財務運轉狀況,整個審計業務開展流程過于程式化、形式化,而且大多數情況下不具有指導企業經營與管理方面的作用,經濟責任審計所產生的成果轉化率較低。這一情況下,企業需在《國際內部審計專業實務框架(2017)》指導下,對以財務為主的企業經濟責任審計模式進行革新,不斷健全審計服務平臺、業務管控類型與內部控制流程,提升審計結果在企業生產要素整合、產業經營與風險管控中的參與度,從而推動企業行政、財務與經營管理審計的協同配合及成果轉化。

一、企業內部審計成果轉化的定義與內涵概述

內部審計是源于美國的一種企業經濟監督機制,美國會計學會在《基本審計概念公告》中指出:“審計通常與企業開展的一系列經濟活動密切相關,其根本目的在于對企業生產經營中出現的經濟現象,作出不同業務事項的準確認定、審查與評估。”因而這一客觀收集企業經濟活動數據、證據信息的流程,也被稱為內部審計。一般企業都存在著由國家授權或接受委托的審計人員,按照相關會計理論、審計準則等的規定,對企業內部財務收支狀況、生產經營活動進行審計,且往往著重于企業經濟運轉方面的監督和審計。

而企業內部以成果轉化為目標的審計活動,則是對原有經濟審計監督機制的改進與提升。這一內部審計流程的覆蓋范圍更加廣泛,涉及企業財務運轉、生產經營項目、業績發展、重大管理事項等的審計活動,因此內部審計不再是作為企業的一種客觀、獨立的咨詢與評價活動,而是轉變為幫助企業改善組織運營,以及提高企業生產附加值的成果轉化型監督管理機制,內部審計開始參與企業的管理活動。所以相較于企業其他的經濟核算、業務統計管理工作而言,內部審計具有獨立性、客觀性、增值性、效益性等特征。通過與現代審計盈利的發展要求相結合,進行企業日常審計工作流程、審計事項等的規劃建設,收集某一時間段內企業運營管理的相關數據,分析其生產經營的價值鏈成本與最小收益之間的關系,做好財務收支、重大項目實施與履約過程中的風險管控,實現企業內部審計的價值增值與成果轉化。

二、企業內部審計成果轉化的價值評價體系

企業內部審計活動成果或增值價值評價體系,通常包含審計評價主體與客體、審計評價指標、審計評價方式等組成部分,審計主體在參與企業財務核算、項目風險、經營管理等的審計之中,主要遵循可操作性原則、成本與效益原則、修正原則等。首先構建由國家授權或委托的內部、外部審計機構,制定完善的企業事務審計評價制度,將有利于內部審計活動的規范性、靈活性運行。

1.審計評價主體與客體。企業內部審計評價主體包含內審部門、外審機構等,其中內部審計部門人員,是企業審計評價工作的重要參與者,擁有專業的財務審核、經營管理審查、風險審計等知識,能夠勝任基本的審計工作。而外審機構則有著良好的職業道德,在對企業各項經營事務的審計過程中,秉持著客觀、公正的審計評價理念,不與企業存在相關的利益聯結或沖突。因此企業審計評價主體,對各項財務收支、生產經營與成果管理的客體,做出具有增值效用的審計評判,可以大大削減企業經營管理流程、運營成本。

2.內部審計評價指標。當下企業內部審計的評價指標,通常包含成果轉化貢獻度、直接增值、間接增值、權重系數與轉化參數等。其中成果轉化貢獻度,涵蓋內部審計工作的直接價值、間接價值,一般與企業正常生產經營的利益價值相對比,設置為絕對值。直接增值是指可被量化的審計增量值,間接增值是指不可被量化的內部審計評估與轉化價值,這一價值需要通過涉及企業財務收支、生產經營與管理活動的審計評估,包括對相應權重系數、轉化參數進行計算才能得到。

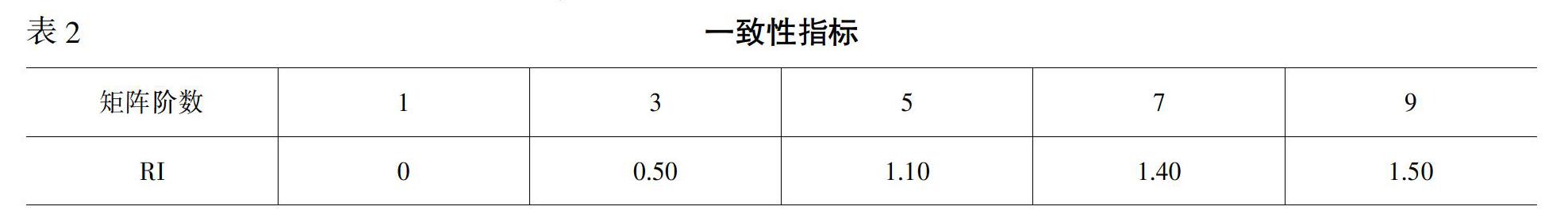

3.內部審計評價方式。企業經營管理活動的內部審計評價,重點在于對不可貨幣化計量審計的評價,通常可以借鑒“平衡計分卡”的績效評價模式,按照不同審計評價內容的效益轉化系數值,對企業內部審計的間接增值結果,設置不同的權重系數、風險程度,并轉化為某一時間段內的盈利或虧損值,由此得到較為客觀的審計評價轉化成果。

三、企業內部審計成果轉化的績效綜合評價模型構建

在企業內部審計評價成果轉化的計算過程中,需要遵循企業不同類型業務的績效評價方式,按照投入、生產經營過程、產出等的項目進展順序,構建審計目標與成果轉化的綜合評價模型,開展多種內部審計要素的定性與定量評價,以得到較為客觀準確的審計評價結果。

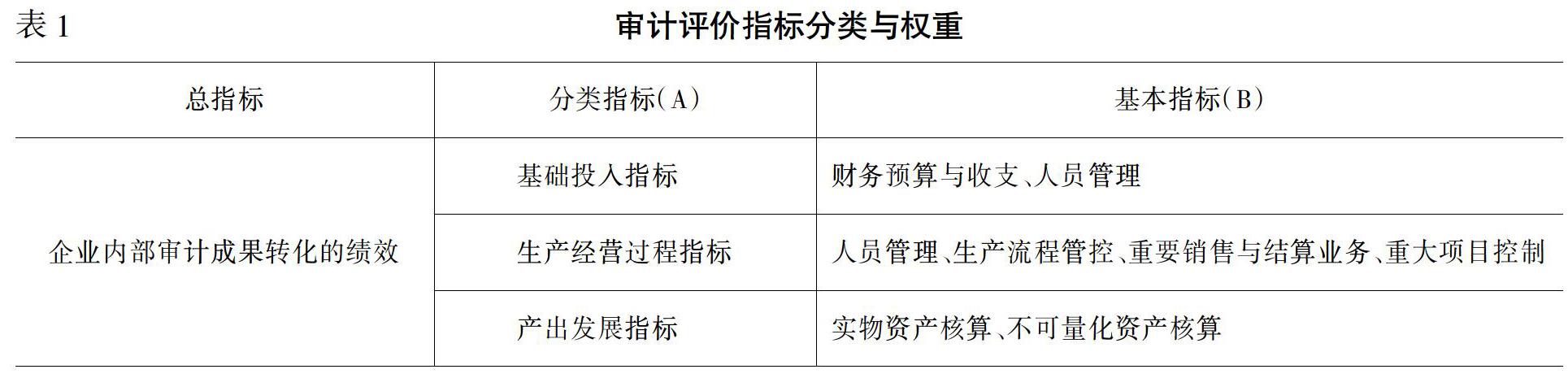

1.多元化指標體系的設計。當前對于企業經營管理活動的內部審計,通常包含財務預算與收支、實物資產核算、人員管理、生產流程管控、重要銷售與結算業務、重大項目控制等的審計,以指導后續的審計評價工作。將以上指標分為基礎投入指標、生產經營過程指標、產出發展指標等,依據不同指標與內部審計成果轉化的相關性,設置相應的審計評價權重,具體指標分類與權重如表1所示。而那些不可貨幣化計量的審計評價指標,則采取主觀判斷方式進行模糊化取值。