西漢時期墓室壁畫淺析

席奇峰 楊鑫 王劍

西漢時期的墓室壁畫繼承了戰國中晚期開始出現的具有特定功能的喪葬繪畫中的部分內容與圖像系統, 在西漢早期即開創了墓室壁畫這一全新的喪葬圖像藝術形式。 隨著西漢各種社會條件的成熟和完善,到了西漢中晚期,以西安和洛陽為中心的京畿地區成批地出現墓室壁畫, 使這一全新的喪葬圖像藝術形式在內容、布局、圖像體系、藝術風格等方面得到了快速發展并逐步定型,直接推動了東漢時期這一喪葬繪畫形式走向成熟和繁榮。

一、西漢時期墓室壁畫的發現與研究

根據筆者對考古發掘和其他相關資料的不完全統計,截至目前,屬于西漢時期的墓室壁畫共計12 處,其中9 處有明確的墓葬資料,均為中華人民共和國成立后發掘的。 這9 座壁畫墓分別是河南永城柿園壁畫墓、西安交通大學壁畫墓、西安曲江池1 號壁畫墓、西安理工大學壁畫墓、西安曲江翠竹園壁畫墓、洛陽卜千秋壁畫墓、洛陽淺井頭壁畫墓、洛陽燒溝61 號壁畫墓、內蒙古包頭召灣51號墓。 另外還有3 處墓室壁畫僅有較為零散的壁畫資料,而無相關的墓葬資料。這3 處壁畫分別是中華人民共和國成立前發現的洛陽“八里臺”墓壁畫、大英博物館收藏的一組漢代壁畫,以及近年洛陽博物館新獲的幾幅漢墓壁畫。

總體來看,這12 處西漢墓室壁畫中,除公布有相關的發掘簡報和報告外,深入的個案研究也多有涉及。 對其中發現較早的洛陽地區的幾座墓葬先后有不少知名學者從各個角度和方面進行深入研究,發現相對較晚的西安地區的幾座壁畫墓近十年間也有不少探討。 但其中對西漢時期的墓室壁畫進行綜合研究的相關成果不多,將西漢時期墓室壁畫作為一個相對獨立的發展時期來進行總結、有針對性的考古研究更是少見,本文主要就此展開。

二、西漢墓室壁畫分類、分期特點

(一)西漢墓室壁畫分類

西漢時期的墓室壁畫相對于新莽至東漢時期發現的數量少,分布的區域小。以往的研究多一概而論,只要墓室存有壁畫都整體地列入考量。筆者認為似有不妥, 其實根據圖像系統的有無和實際的保存狀況, 可將西漢時期的墓室壁畫分為三大類, 這在一定程度上也反映了墓室壁畫這種新的喪葬藝術形式在初步發展階段的實際狀態。

第一類,壁畫大體由上下兩部分構成,從西漢早期到晚期圖像系統逐步發展并基本定型。 圖像的基本要素、 圖像在墓室內的布局已經形成了一定的范式,并且逐漸定型;圖像的觀念和思想性突出、明確[1]26。 屬于這一類的墓室壁畫有7 處:河南永城柿園壁畫墓、西安交通大學壁畫墓、西安理工大學壁畫墓、西安曲江翠竹園壁畫墓、洛陽卜千秋壁畫墓、洛陽淺井頭壁畫墓、洛陽燒溝61 號壁畫墓。這些墓室壁畫保存的情況相對較好,是西漢墓室壁畫的典型代表。

第二類, 壁畫一般只保留了上部或下部的一部分,而且相關的墓葬材料無存。雖然能夠反映出一定的喪葬觀念和圖像系統的一部分, 且未被破壞之前可能存在和第一類一樣的圖像系統, 但限于保存狀況,研究的價值顯然不如第一類。這一類壁畫有洛陽“八里臺”墓壁畫、大英博物館收藏的一組漢代壁畫、洛陽博物館新獲的漢墓壁畫3 處。

第三類,壁畫僅存于墓葬的一處單一的位置,圖像相對較為簡單,獨立感強,無法表達出系統的喪葬觀念。這一類壁畫共有2 處,其中西安曲江池1 號壁畫墓,其僅在墓道及墓室東、西、南三壁的生土壁上分別繪有犀牛、黃牛、馬、魚等動物,手法簡略草率,在漢代的墓室壁畫中僅此一例[2]。 內蒙古包頭召灣51 號墓則僅在乙墓室的東壁北段存有一組彩繪車馬[3]203-206,范圍很小,裝飾性強,在漢代的墓室壁畫中并不多見。

(二)西漢墓室壁畫分期

有學者認為墓室壁畫的分期不可能脫離漢墓的分期,兩者的整體發展情況基本上同步[4]38。比較有代表性的分期方法有兩期說、四期說、五期說和六期說。 概括起來,這些分期理論中,關于西漢時期墓室壁畫的分期主要有以下三種說法:

1.將西漢早期(或西漢中期)一直到東漢早期分為一期;

2.分為西漢中期和西漢晚期兩期;

3.引入西漢前期的資料,分為西漢前期和西漢后期兩期。

對比以上三種分期方法, 第一種顯得過于簡略, 無法反映西漢墓室壁畫從出現到發展的階段性特征。 第二、三種分期方法的區別主要在于:第三種分期中引入了西漢早期的材料, 第二種分期將西漢中晚期分為前后兩期。

西漢墓室壁畫分期應以墓室壁畫的實際情況為依據, 參考通過墓葬形制與隨葬品確定的墓葬的大體年代,按照壁畫的布局、內容和風格的變化對壁畫進行分期。 結合西漢時期墓室壁畫的實際情況,筆者認為分期應綜合第二、三種方法為宜:可將墓室分為西漢早期和西漢中晚期兩期, 同時針對前后壁畫內容、 布局的發展變化將西漢中晚期細分為前后兩個發展階段。

1.西漢早期。 目前僅發現河南永城柿園梁王墓一座,墓室壁畫分布于主室的室頂、南壁及西壁門道口南北兩側[5]。 主室頂部壁畫保存完整,壁畫的主要內容為青龍、白虎、朱雀、怪獸、靈芝及云氣紋組成的圖案。 (圖1)主室南壁壁畫位于主室南壁的西側,自東向西依次繪有猛豹、仙山、朱雀、神獸、靈芝等內容。 與頂部壁畫一樣,周圍有幾何紋圖案組成的邊框。 主室西壁門道口南北兩側殘存的壁畫表現的內容類似于上述兩幅壁畫的邊框中的幾何圖案。 這一期的墓室壁畫盡管僅發現這一座,壁畫的內容相對較為簡單,形式風格和具體物象的表現上還體現出比較濃厚的裝飾氛圍, 但是仍然具有非常重大的意義。

這一期的墓室壁畫總體而言是 “開創與借鑒”[1]14, 遠承春秋以來宮室中普遍繪制壁畫的傳統, 同時直接吸收和繼承了戰國中晚期喪葬繪畫的各種要素, 另外還借鑒了同時代的其他喪葬繪畫, 最終在吸收和借鑒的基礎上形成了蘊含著特定喪葬觀念的較為完善的圖像系統, 開創了墓室壁畫這一全新的喪葬藝術形式[6]。盡管在許多方面都還顯露出墓室壁畫初創期的各種不完善特征,但是所形成的各種喪葬繪畫的要素和觀念對西漢中晚期墓室壁畫的發展產生了重要的影響。

2.西漢中晚期。 該期墓室壁畫有了突破性的發展,數量上有11 座之多,分布的區域也更為廣泛。從總體上來看,這一時期的墓室壁畫圖像的基本要素、 圖像在墓室內的布局已經形成了一定的范式,并且逐漸定型;圖像的觀念和思想性突出、明確。 在形式和風格上已經比較鮮明地表現出了自身的面貌[1]26。但是,通過對比仍可發現這一時期的壁畫在諸多方面,前后仍然存在著不少的差異,可將這一時期分成前后兩個發展階段。

圖1 河南永城柿園梁王墓主室頂部壁畫

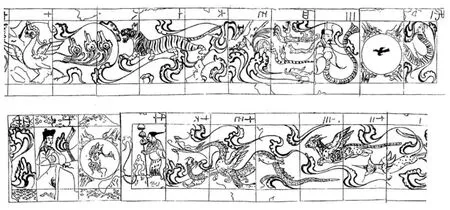

前段,大體相當于西漢中期稍后。屬于這一階段的墓室壁畫有4 處,即洛陽卜千秋壁畫墓、洛陽淺井頭壁畫墓、新安磁澗發現的漢墓壁畫、內蒙古包頭召灣51 號墓。 其中,前2 座墓的平面形狀接近,墓道為豎井式,由主室和二至四個耳室組成。而新安磁澗發現的墓室壁畫, 從空心磚構件的結構推測,也與上述2 處墓葬形制差別不大。而內蒙古包頭召灣51 號墓為一處帶斜坡墓道的土坑豎穴木槨墓。 前3 處墓室壁畫主要分布于墓頂平脊或主室后壁及兩側的斜坡上, 壁畫的主題為升仙和辟邪[7]13。 其中卜千秋墓壁畫在畫面的安排上分為上下兩個單元,下部畫面繪于后山墻和門額上,分別表現方相士、青龍、白虎以及人面鳥身神。 上部畫面繪于墓頂,自西向東依次繪有黃蛇、太陽、伏羲、墓主人升仙、仙女、白虎、朱雀、二梟羊、雙龍、仙翁、方士、月亮、女媧、彩云等[8]。 (圖2)從壁畫的內在聯系看,后山墻、門額壁畫與脊頂壁畫之間有密切的聯系,可視為一個整體。 筆者認為,將后山墻的主神認定為 “方相氏” 應當是沒有問題的。后山墻壁畫的作用是鎮墓打鬼辟邪,而鎮墓打鬼辟邪則又無疑是為升仙而準備的。 對于脊頂上的壁畫,屬于引魂升仙的場面應該沒有爭議,有學者更注意到了畫面的陰陽關系, 指出了圖像從陰(死)到陽(生)的遞進發展關系[9]。通過對比和分析淺井頭墓壁畫和新安磁澗發現的漢墓壁畫, 不難發現畫面中確實存在有上述的這樣一種遞進關系。而門額上的人面鳥是長卷畫面的繼續和總結,墓主人在此最終成仙。 淺井頭墓壁畫僅繪于脊頂和脊頂兩側的斜坡上,脊頂自內而外依次繪瑞云、女媧、月、神人、蟾蜍、二龍穿壁、仙翁、雙龍、白虎、太陽、伏羲、朱雀[10],斜坡磚之上僅繪有瑞云。 該墓的圖像體系與卜千秋墓類似, 圖像由內向外表現了由陰向陽的遞進發展關系, 充分表達了引魂升天﹑生命不朽的象征意義[1]41。但是較之卜千秋墓少了鎮墓、打鬼、驅邪的畫面和引魂升仙的最終歸宿這兩項內容,顯然更加簡略。 新安磁澗墓脊頂的壁畫內容有鳳鳥、異獸、女媧月象、雙龍、伏羲日象、白虎、人首龍身神、云氣等[11],其構圖和圖像系統大體與上述的2處墓室壁畫接近。 內蒙古包頭召灣51 號墓僅在乙墓室的東壁北段有一小幅彩繪車馬[3],圖像單一,沒有出現上述的3 處壁畫復雜的內容和系統的圖像體系, 似與馬王堆3 號漢墓棺室西壁懸掛的車馬儀仗帛畫有更多的相似性。

總的來看, 這一階段的墓室壁畫分布范圍變大,在洛陽地區集中出現,壁畫的內容為引魂升天和打鬼驅邪,壁畫的重點表現在墓頂,并開始向下部擴展, 主題壁畫的發展按照一定的方向呈現遞進的趨勢。此外,這一階段的墓室壁畫與戰國中晚期到西漢前期發現的帛畫有密切的關系, 有學者甚至認為,它們就是荊楚旌幡“非衣”帛畫的繼續和發展,只是表現形式不同罷了[12]。

后段,大體相當于西漢晚期。這一階段發現的墓室壁畫有燒溝61 號壁畫墓、“八里臺” 漢墓壁畫、大英博物館收藏的一組漢代壁畫、西安交通大學壁畫墓、西安理工大學壁畫墓、西安曲江池壁畫墓、西安曲江翠竹園壁畫墓7 處。洛陽地區僅有燒溝61 號壁畫墓有完整的墓葬資料,墓葬形制更為復雜, 墓室中豎有立柱和隔梁, 形成了前堂和后室。另外2 處壁畫無墓葬資料,就壁畫所在的空心磚的形狀與結構推測,墓葬形制與燒溝61 號墓相差不大。 西安地區的4 座墓結構與洛陽地區差別較大,均為斜坡墓道,全部用小磚券砌,主室為長方形,耳室開在墓道、甬道或墓室的兩側。

圖2 卜千秋墓主室脊頂壁畫

這一階段的壁畫在布局上較前一階段更加復雜,主要畫面仍位于墓室的頂部,但是墓壁的門額、中部隔墻、后壁、墓室兩側和墓門兩側都出現了畫面,西安地區的3 座壁畫墓更出現了分欄的布局。 畫面的內容題材也變得更加豐富,部分內容發生了顯著的變化,同時也出現了不少新的內容。 具體來說包括日月星象、驅邪打鬼、歷史故事、狩獵、車馬出行、樂舞斗雞、走獸禽鳥、門吏、生活場景等,較上一階段得到了更大的拓展,可以說漢墓壁畫大部分的內容題材在這一階段都已經出現了。更為重要的是,這些內容題材及壁畫的圖像系統、 畫面構圖等較上階段又發生了較為明顯的變化。

需著重指出的是, 內容題材上有兩點明顯的變化: 一是以墓頂升仙為主題的畫面被日月星辰所取代,引導升仙的主題居于次要地位,而驅邪打鬼的題材在畫面中顯得更加突出[13]。 如:洛陽燒溝61 號壁畫墓脊頂表現的是一幅由日月星云構成的長卷。 引導升仙的畫面僅表現于隔墻的背面,上有升騰于山巔的應龍和駕馭應龍引導墓主人靈魂升天的羽人[14]。 而驅邪打鬼則最突出,在后壁、隔墻的前面、隔墻下的立柱、門額上均有表現。 大英博物館所藏的一組漢墓壁畫上表現有仙人駕車、仙人騎鹿、日月、龍虎、鳳凰等內容,也具有引導升仙和鎮墓辟邪的意義[15]。 西安交通大學壁畫墓、西安理工大學壁畫墓(圖3)和西安曲江翠竹園壁畫墓 (圖4) 券頂之上表現的是日月星辰、瑞云和各種神禽異獸組成的天堂景象。 引導升仙的畫面則表現于后壁之上,西安交通大學壁畫墓后壁上部繪神獸、仙鶴、臥鹿組成的一組靈物[16],西安理工大學壁畫墓后壁繪乘龍羽人、 黃蛇、青蛇組成的一組引導靈物[17],曲江翠竹園壁畫墓后壁上部保存不好,依稀可見云氣紋[18]。

二是新出現了歷史故事和反映現實生活及現實中走獸禽鳥的內容。歷史故事的內容在洛陽燒溝61 號壁畫墓前后室之間隔墻的橫額上有所表現。其中右側空心磚上繪有“二桃殺三士”的故事,左側畫面目前說法不一。西安地區的4 座壁畫墓則集中表現了現實生活和現實中的動物的內容,如:西安交通大學壁畫墓中東、西、北壁下部繪有虎、猛禽、鹿、鶴、天鵝、雉雞等動物[16]。 西安理工大學壁畫墓東壁繪狩獵、車馬出行的內容,西壁繪欣賞樂舞、斗雞的內容[17]。 (圖3)曲江池1 號墓的墓道及墓室東、西、南三壁的生土壁上分別繪有犀牛、黃牛、馬、魚等動物[2]。 曲江翠竹園壁畫墓彩繪帷幔之下圖繪人物近40 個,為日常的生活場景[18]。(圖4)

圖3 西安理工大學墓主室壁畫局部展開圖

在圖像系統的構成上, 顯然這一階段變得更加簡略, 在某種程度上也與上述內容題材的變化相關。 上階段圖像系統在構成上首先是驅邪打鬼的畫面,進而進入脊頂引導升仙的畫面,由一支復雜的引導升仙隊伍組成, 畫面中包含了由陰向陽的遞進關系,最終在末端宣布墓主人升仙成功。而到了這一階段,這一體系變得簡略。 如洛陽燒溝61 號壁畫墓突出了打鬼驅邪,引導升仙僅僅以隔墻背面的乘龍羽人來表示, 沒有龐大的引導隊伍。 而脊頂的瑞云、日月星象的畫面可視為升仙的最終目的地。 西安交通大學壁畫墓和西安理工大學壁畫墓也是如此,后壁是引導圖,墓門兩側表現的是鎮墓辟邪的畫面, 與燒溝61 號壁畫墓相比,鎮墓驅邪與引導升仙在這里已經沒有了必然的因果關系。 券頂上的日月星象和各種靈物組成的天堂仙界則是后壁引導升仙的目的地。 在壁畫的布局和構圖也較上一階段有顯著的變化:上一階段的長卷式構圖已經衰落,代之而起的有橫列式布局、對稱性布局以及全景式布局[1]172等布局方式,畫面的表現重點開始向下移動,使總體安排顯得更加豐富。

三、西漢墓室壁畫的地域分布特點及變化

隨著近些年考古資料的不斷豐富, 有學者按照出土壁畫墓標本的數量和重要性將其分為中原地區、關中地區、東北地區、北方地區、河西地區、東方地區六區[19]。 這種總體性的分區方法固然對漢代墓室壁畫的分區細化研究有重要的意義,然而就漢代墓室壁畫自身的發展規律來說又帶有一定的主觀性和局限性。 對漢代墓室壁畫做前后總體的考量, 可以發現墓室壁畫出現的區域是隨著時間有較大的擴展與變化,并存在主導的。筆者主張漢代墓室壁畫的分區應該以分期為基礎, 同時比較相互之間的異同、作用、影響,劃分出主線。

西漢時期的墓室壁畫數量較少, 分期較為簡單,但仍然可以看出地域分布的前后變化,從上面的分期特點可以看出, 西漢早期僅在河南永城發現有1 處, 而到了西漢中晚期的前段擴展到了內蒙古和洛陽兩地,數量有4 處;后段則集中分布在西安和洛陽兩地, 壁畫的數量和內容的豐富程度都得到了前所未有的發展。 西漢早期的柿園漢墓壁畫以及中晚期前段內蒙古包頭召灣51 號墓壁畫帶有更多的戰國晚期和西漢早期其他喪葬繪畫的特征, 其出現和分布帶有或多或少的偶然性。 而西漢中晚期西安和洛陽成批出現的墓室壁畫, 應該是這種新的喪葬圖像形式的突破性發展,自此這種西漢早期新出現的喪葬繪畫形式已經定型, 并且以西安和洛陽為中心的京畿地區成為其創作和繁榮的中心, 作為主導影響和推動之后漢代其他區域墓室壁畫的出現和發展。 漢代墓室壁畫的區域性其實經歷了一條由零星分散到集中分布再到大范圍的擴展這一發展脈絡, 而西漢中晚期形成的西安和洛陽所在京畿地區的墓室壁畫在這條發展脈絡中一直是主線, 形成了漢代墓室壁畫的單個區域主導的獨特發展模式。

西漢中晚期西安和洛陽兩地墓室壁畫在內部的分布上具有不同程度的集中性。 西安發現的4 處墓室壁畫分布區域具有明顯的集中性,即主要集中在西安市南郊漢宣帝杜陵西北不遠的區域之內[20]90。 而洛陽地區發現的6 處墓室壁畫中有5 處有位置信息,其中卜千秋墓與燒溝61 號墓距離最近,約1 公里,據調查,早年被盜的“八里臺”墓也在附近[7]10,三墓應處于同一墓葬區中。 而淺井頭墓大體位于上述三墓西南約14 公里處,新安磁澗發現的壁畫則位于三墓以西約30 公里處。三墓集中分布具有西安地區的集中性分布的特點, 另外2處墓葬分布相對較遠,帶有明顯的分散分布特點。

四、西漢中晚期西安與洛陽墓室壁畫的關系

西漢自武帝以后大一統的文化背景已經形成, 因此中晚期西安和洛陽成批出現的墓室壁畫在各方面表現有很強的一致性, 但同時又由于兩地存在各自不同的文化傳統, 某些文化因素在兩地的影響也有所不同, 使得兩地墓室壁畫又在不同程度上表現出了初步定型期的差異性。

就其階段一致性而言,這一時期兩地的漢墓壁畫在內容布局、形式風格以及圖像系統上都具有很多的共同點: 如在壁畫圖像的題材內容上,主要表現為陰陽五行圖式下的天堂仙界、鎮墓辟邪以及歷史故事等[1]18。 在布局上,壁畫重點表現在墓頂, 其布局多受陰陽學說相對法則的影響,較晚一點的壁畫還出現了分欄的形式, 四壁、隔墻上的畫面增多[21]。 在形式風格上,除具有早期楚地喪葬繪畫的浪漫主義傳統外,更多地表現了漢文化自身所具有的寫實性風格。 而這些壁畫墓的墓主人身份等級也具有很強的一致性,西安地區有墓葬資料的4 座壁畫墓按墓壙的規模當歸入到縣令或稍高級別官吏[20]92。 洛陽卜千秋壁畫墓從墓室規模、隨葬品的數量和等級看來,很有可能是縣級的地方官吏,秩不到兩千石[4]147。 而另外有墓葬資料的淺井頭和燒溝61 號壁畫墓身份等級也與之相近。

差異性主要表現在壁畫的布局和構圖、 題材與內容以及內在的圖像系統等方面。

第一,在壁畫的布局和構圖上,西安地區3 處第一類墓室壁畫的布局與構圖基本一致, 其最顯著的特點就是分欄布局, 在墓壁和券頂之上分別表現不同的內容, 在墓室門內兩側還表現為鎮墓護衛的圖像。 而券頂上的主體壁畫又采用了全景式布局。 洛陽地區3 處第一類墓室壁畫的主體壁畫均分布于墓室頂脊及兩側的斜坡上, 且均作長卷式構圖,具有很強的情節性。 另外,在墓門及隔墻的門額上也分布有壁畫, 而在墓門兩側和左右墓壁上則沒有壁畫。 其他3 處第二類壁畫雖然不夠完整,但壁畫的布局區別也不會太大。關于造成這種布局差異的原因在一定程度上與這一時期兩地承載壁畫的墓葬的形制不同有關, 另外還與兩地壁畫所表現的內容的差異以及圖像系統的內涵不同相關,這個問題值得進一步深入探討。

第二,在壁畫的內容上,兩地的不同主要反映在西安地區3 處第一類墓室壁畫中有關現實生活的場景和現實中動物的內容在洛陽地區是沒有的。如西安理工大學壁畫墓車馬出行、狩獵、斗雞、宴飲等內容。 曲江翠竹園壁畫墓帷幔下人物近40個,為貴族日常的生活場景。西安交通大學壁畫墓中紅格子以下的部分,在流云之間填充各種走獸、飛禽,應為現實生活中的物象。而在洛陽地區與現實有關聯的內容僅有歷史故事, 這些內容往往具有較強的現實情節性。如洛陽燒溝61 號壁畫墓中的“二桃殺三士”“孔子見老子”等畫面,這些內容反映的是過去的倫理觀念, 與上述西安地區反映現實物象的內容不同。

第三,作為反映引魂升仙、天堂仙界、鎮墓辟邪等內容的主體壁畫在具體物象的構成和細節的表現上也有很多不同。首先,西安地區天堂仙界的構成比較復雜,內容和物象比較豐富,有日月、星辰、云氣、各種靈物人物組成的星座以及四神、仙鶴、鴻雁、鳳凰等。 而洛陽地區天堂仙界的內容顯得要簡單許多,往往只有瑞云、星象、日月等內容。其次, 洛陽地區的引魂升仙情節的圖像要顯得復雜些,常見的有伏羲、女媧、蓐收、句芒、西王母、羽人等傳統的神話人物,還有蜚廉、梟羊、黃蛇、龍、虎、朱雀、九尾狐等瑞禽神獸,這些物象構成一組龐大而復雜的引魂升仙隊伍。 而西安地區引魂升仙的內容往往僅有乘龍羽人、蛇、仙鶴等組成簡單的引導隊伍。 再次,在鎮墓辟邪內容的表現上,西安地區僅有墓門左右的龍虎或門吏。 洛陽地區除龍﹑虎等瑞獸外,還有方相士打鬼、虎嗜旱魃等內容,物象更加豐富。

第四, 在整個壁畫圖像系統的構成上兩地也有一定的差異。 西安地區3 處第一類墓室壁畫圖像系統的構成基本一致。 墓門兩側為鎮墓辟邪的內容, 墓室左右兩側下部均為反映現實或與之相關的內容, 而由墓室后壁上部壁畫和券頂壁畫共同組成了主體壁畫,其圖像系統也較為簡單,即由后壁的仙人、 靈物引導墓主人靈魂飛升到墓頂各種物象組成的天堂仙界。相比之下,洛陽地區墓室壁畫的圖像系統則較為復雜, 在引導墓主人靈魂之前,還有一個打鬼驅邪的過程。 打鬼是手段,是為升仙掃清道路,升仙是目的,打鬼和升仙是因果關系[7]20。 打鬼驅邪之后再由各種仙人靈物引導墓主人飛升,最終到達天堂仙界,完成這一圖像系統。此外,在洛陽地區漢墓壁畫中,引導升仙與天堂仙界的圖像沒有像西安地區那樣完全分開, 而是往往只采用一幅簡單的長卷式構圖,引導升仙與天堂仙界的內容在表現上區分得也不是很明確,可以認為引導升仙的神人、 瑞獸是引導隊伍中的組成部分,也可以把它們看成天堂仙界的組成部分。

第五,壁畫藝術風格和水平有一定差別。 西安地區墓室壁畫的藝術表現顯得更多樣一些,既有簡潔大氣、 雄渾質樸的漢代壁畫的一般特征,又有構圖準確嚴謹﹑畫面寫實的工筆特點[22]。 洛陽地區由于表現內容的不同,相比之下浪漫主義色彩要更濃厚一點,在具體物象的表現上較之西安地區也顯得更為靈動活潑一點,受荊楚喪葬繪畫的影響還比較大。 但總體上通過布局、構圖、技法等繪畫要素的對比,西安地區的總體藝術水平明顯高于洛陽地區,顯示出西漢都城區域文化和藝術的先進性。 有學者認為盡管洛陽地區墓葬壁畫出現較早,發現數量較多,但西漢時期藝術成就最高、 演進速度最快的地區應是京都長安[23],目前西安地區發現的幾處壁畫顯然可以支持這一論斷。

五、西漢墓室壁畫在早期喪葬繪畫和漢墓壁畫發展中的地位與作用

喪葬繪畫從目前的發現來看,最早產生于戰國中晚期的楚地, 之后在西漢早期繼續發展,先后在長沙、山東等地出土有數幅帛畫。 而同樣在西漢早期出現的河南永城柿園漢墓壁畫直接吸收和繼承了戰國中晚期楚地喪葬繪畫的各種要素,另外還借鑒了同時代的其他喪葬繪畫,盡管目前在西漢早期尚屬孤例,但仍能發現在一些方面表現的創新之處,開創了墓室壁畫這一新的喪葬藝術形式,對西漢中晚期墓室壁畫的發展產生了重要影響。

西漢中晚期墓室壁畫經歷了初步的發展并且最終定型, 不僅成批地出現在西安和洛陽地區,在數量和分布上明顯優于以往,而且更為重要的是,許多相關內容在這一時期已經形成。 這一時期的墓室壁畫是整個西漢喪葬藝術的典型代表,所處的時期正是戰國中晚期一直到東漢時期喪葬繪畫發展中承上啟下的重要階段,在喪葬藝術的發展中充當了重要的角色。 一方面,在吸收和借鑒戰國中晚期到西漢早期以來各種喪葬繪畫的基礎上予以必要的整合和修改,從而形成了自身的一套圖像范式,相對于西漢早期的柿園漢墓壁畫是一種突破性的發展,并在諸多方面表現出了前所未有的復雜性和進步性。 另一方面,在這一時期形成了以西安和洛陽為中心的京畿地區漢代墓室壁畫創作和繁榮的局面,成為漢代墓室壁畫發展的主線,形成的各種喪葬繪畫的要素和觀念對之后東漢時期的墓室壁畫的發展產生了重要的影響。 以至于到了東漢中晚期,漢墓壁畫的創作無論是在數量和分布上還是在壁畫的內容與蘊含的觀念上,都獲得了最大程度的發展,成為漢墓壁畫發展的鼎盛期。

六、西漢墓室壁畫出現和發展的背景與條件

墓室壁畫在西漢早期出現, 到西漢中晚期發展并定型, 并不是偶然的。 從喪葬制度的連續性看, 上文述及的戰國中晚期以來其他喪葬繪畫的發展是其直接動因。除此之外,還有更為深刻的歷史背景、條件和思想淵源,概括起來主要包括以下五個方面。

1.漢代社會政治、經濟狀況是其出現和發展定型的基礎。 西漢早中期,政治、經濟狀況逐漸得到了鞏固和發展, 到了西漢中晚期時已經相當穩固和繁榮, 為這一時期漢墓壁畫的出現準備了最基礎的物質條件。 而西漢中晚期以西安和洛陽為中心的地區成批出現了墓室壁畫, 并且在之后的二百余年中引領了漢代墓室壁畫創作和發展的潮流, 在很大程度上與兩地在西漢的社會政治、經濟、文化地位密切相關。

2.西漢墓葬形制的變革是其最基礎的載體條件。從西漢前期開始,槨墓自身的變化導致了由槨墓向室墓的轉變, 經中期逐漸完善至后期走向定型化[24]。 正是這種橫穴式室墓的出現,導致了漢代墓葬的一種全面“第宅化”趨向[25]。 而這種“第宅化” 趨向在墓室內部構造上的一個很重要表現就是墓室內部空間的顯著增大, 為大面積的墓內壁畫的繪制和創作提供了必要的載體。

3.西漢時期繪畫藝術的發展繁榮是其必要的技術條件。 西漢從早期到中晚期宮室壁畫逐步發展并繁榮,其繪制技法、形式布局、內容題材等方面都有可能對同時期的墓室壁畫產生影響。 而西漢中晚期墓葬的“第宅化”趨向,使得墓葬的整體結構模仿地上的陽宅時, 作為地上建筑組成部分的壁畫,就很自然地影響到了地下的墓葬[26]。 除此之外,同時期的工藝性繪畫以及以縑、帛為載體的圖畫也經歷了發展繁盛的歷程, 盡管這些繪畫形式與墓室壁畫之間并無直接和必然的聯系, 但墓室壁畫的各種技術條件都有可能在這些繪畫形式的創作中得到鍛煉并發展成熟。

4.西漢時期出現的不同階層的繪畫從業人員是其創作和產生的主體條件。 西漢繪畫藝術的繁盛必然有與之相對應的創作主體, 從現有的資料來看,大體已經形成了宮廷畫工、士人畫家和民間畫工三個階層。 其中分布最廣的應是各地的民間畫工, 他們在推動漢代墓室壁畫發展中起著決定性的作用, 他們的創作直接決定了墓室壁畫的外在表現形式與內在的藝術水平。 盡管上述這三類繪畫主體屬于不同的社會階層, 但他們在繪畫藝術上彼此之間應該存在著影響與交流。 同時前兩類主體也很有可能直接或間接地參與了個別具有較高藝術水平的墓室壁畫的創作。

5.西漢中晚期逐步完善的社會意識形態和日益豐富的各種思想觀念是其內在動因。對此不少學者在不同層次都已展開了系統的論述,墓室壁畫作為西漢新出現的一種喪葬習俗,最直接反映出的是敬天思想與生死觀、死后世界與鬼神觀[4]245-254。 同時更是早期中國人的靈魂觀念、先秦以來的道家思想與神仙信仰以及陰陽五行觀念與天人感應[1]115-126等思想觀念逐步完善和發展的產物。這些思想、觀念、信仰等與西漢墓室壁畫密切相關,其中的一部分成為西漢墓室壁畫出現、 發展并且定型的內在動因。

七、結語

對于西漢墓室壁畫的認識和研究隨著考古資料的增加而不斷深入,早年研究中,洛陽地區得到了極大關注。 近些年來西安地區發現的西安理工大學和曲江翠竹園2 處重要的西漢墓室壁畫,大大提升了該地區墓室壁畫在漢墓壁畫研究中的地位,以往許多的認識與觀點得以刷新甚至改寫。筆者認為至少在西漢時期西安與洛陽地區的墓室壁畫具有幾乎同等重要的地位, 在某些方面西安地區甚至表現出更多的進步性與創新性。 綜觀整個西漢時期,西漢早期的資料僅有孤例,盡管開創了墓室壁畫這一新的喪葬藝術形式, 但就一座墓來說,很難反映出西漢早期墓室壁畫的全貌。鑒于目前西安地區西漢中晚期墓室壁畫的發展程度,隨著考古工作的不斷開展和深入, 發現更多西漢早期墓室壁畫的可能性非常大。 西漢時期的墓室壁畫是漢代墓室壁畫發展的重要時期,經歷了開創﹑發展以至定型, 并形成了西安和洛陽所在的京畿地區這一壁畫創作的中心, 繼續推動新莽至東漢時期各地墓室壁畫的發展與繁榮。