淺談數形結合思想在小學低年級數學教學中的滲透對策

張瑞芳

摘 要:數形結合既是一種數學思想,也是一種解題技巧與方法,它能夠實現數學中數量關系與空間圖形的有效轉化,實現“抽象”與“直觀”的互相配合。小學數學教師必須借助數形結合思想開展數學教學,抓住小學低年段學生學習思想形成的黃金期,滲透數形結合思想,實現學生思維方式的有效轉變,為學生后續的數學深層學習做好鋪墊和準備。

關鍵詞:數形結合思想;小學;低年級;數學教學;滲透對策

“授之以魚,不如授之以漁。”傳遞給學生數學思想、數學方法,遠遠比直接將知識“嚼碎了喂給學生”更有價值。尤其是小學低年段學生,他們剛剛邁進數學世界的大門,若能夠把握這一黃金期,形成數學思想、數學意識,就能夠用數學的眼光看待后續的知識學習,從而促進數學思想的形成。數形結合思想作為小學數學課堂的重要數學思想,對學生的數學學習十分重要,基于此,探析數形結合思想滲透于小學低年級數學課堂的有效對策。

一、數形結合思想滲透在小學低年級數學課堂的重要性

首先,滲透數形結合思想有助于學生將抽象的數學概念直觀化、具體化,能夠幫助學生從直接的、立體的角度理解數學概念,弱化抽象性色彩;其次,它能夠將數學計算中的算式變得形象具體、趣味多彩,弱化學生進行數學運算時的難度,同時幫助學生更好地理解算理;其三,在低年級數學課堂上滲透數形結合思想,能夠促進學生數學意識的形成,為后續的深度學習做好鋪墊;其四,滲透數形結合思想滿足素質教育需要,能夠實現學生數學直覺思維能力、發散能力、創造性思維能力等多元能力的提升。

二、數形結合思想滲透在小學低年級數學課堂的對策

1.深入研究教材,挖掘數學教材背后的數形結合思想

數學知識實際上就是“數”與“形”的集中體現,數學教材中的許多內容都包含“數”與“形”的知識。尤其是小學一年級數學教材,其中圖與數的比例基本相當。目的就是弱化學生在參與數學知識的抽象性,從圖與數融合的角度加深學生對數學知識的掌握與理解。因此,小學數學教師在開展數學教學活動時要深入研究教材,充分利用各種插圖,讓學生從圖的角度理解數,從數的角度探析圖。如在學習“100以內數的認識”時,教師就可以利用教材中的各種插圖,如小豬吹泡泡、數羊圖,讓學生初步感知圖與數的關系,進而為后續數形結合思想的發展做好準備。

2.設計有趣課堂,引導情境體驗,把握數形結合思想

小學低年段,尤其是一年級的學生,他們很難將注意力集中在課堂上,他們喜歡趣味性的活動。因此,小學數學教師要把握學生這一特點,抓住學生的注意力,設計有趣的數學教學活動,改變原有的灌輸式教學法,采用情景模擬等多種方式,引導學生深入體驗,理解數形結合思想。情景模擬教學法就是通過創設數學情境的方式,將原本抽象的數學知識以直觀的形式呈現在學生面前,讓學生直接體驗、直接參與、直接感知。如在學習“分類與整理”時,教師可以提供給學生不同顏色的糖果,讓學生按照糖果的顏色進行分類整理,并要求學生將不同顏色的糖果數量在整理過程中進行標記。這樣學生能夠從趣味性的游戲情境之中接觸學習該數學知識,再直接動手參與,即從“形”的角度理解“數”,學習效果十分突出。

3.有效課堂提問,促使自我探知,體驗數形結合思想

有效的課堂提問能夠銜接“教”與“學”,能夠給學生的數學思考以方向,讓學生在探究問題的過程中自覺把握數與形之間的關系,從而利用數形結合思想解答問題,實現知識深層理解。數學教師可以充分認識課堂提問的積極作用,結合數學教材內容,精心設計問題,給學生充足的思考空間,鼓勵學生回答。如在學習“認識人民幣”時,教師就可以結合簡單的計算,提出問題:

(1)1元2角=(? )角?

(2)18角=(? )元(? )角?

讓學生在腦海之中整合對人民幣的“形”的認識,去理解數,促使學生在思考的同時活躍數學課堂,達到教學目的。

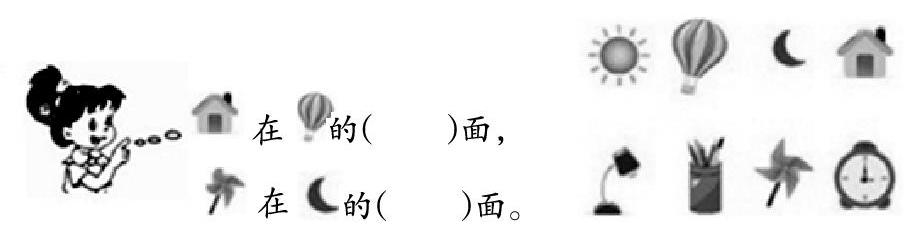

4.精心設計練習,鼓勵學生利用數形結合思想解決問題

學生的數形結合意識不是一蹴而就的,它是一個長期的過程,需要在練習之中不斷發展。為了引導學生學以致用,讓學生利用數形結合思想解決數學問題,小學數學教師就要在開展數學教學活動時針對性地安排一些蘊含數形結合思想的數學練習題目,讓學生在課后利用碎片化時間進行數形結合練習。久而久之,學生的數形結合意識能夠得到發展,解題能力也能夠得到進一步提升。如教師可以設計如下題目:

該題目考查學生對“位置”的學習,同時以圖畫的形式展現題目。學生能夠從數形結合的角度,從空間上更好地理解位置關系,在正確解答題目的同時實現自身空間思維能力的發展。

總之,利用數形結合思想指導學生數學學習具有積極作用,教師必須認識其教育滲透必要性,在教學實踐中真正落實數形結合思想滲透工作,以從數與圖的角度為學生打開數學世界,促進學生的深度學習。

參考文獻:

[1]張芬芬.淺談數形結合思想在小學低年級數學教學中的滲透[J].青年與社會,2019(13):127-128.

[2]農秋具.數形結合思想在小學低年級數學教學中的滲透策略[J].課程教育研究(學法教法研究),2019(16):129.