淺談小學數學教學中實施開放式教學的探索

許存業

摘 要:“開放型”教學是相對于傳統封閉教學而言的。現代教學理論與實踐的研究成果表明,課堂教學必須突出“以人的發展為本”,也就是在教學的全過程中讓學生積極主動地參與學習,使課堂富有智慧的光芒和生命的氣息。

關鍵詞:小學數學;開放式教學;改革

數學教育家波利亞指出:學習任何知識的最佳途徑,都是由自己去發揮、探索、研究,因為這樣理解最深刻。“開放型”的教學恰恰符合這一教學改革的要求。因此,教師應把數學知識作為一種有效載體,構建具有開放性的新型課堂教學模式,使學生深度體驗知識的發生、發展過程,引導學生在多元化的交流場域中發展數學思維,形成數學思想。

一、創設開放式的課堂教學環境

1.關系轉變,奠定學習環境

現代課堂教學理念指導下的師生關系,已打破傳統意義上的涇渭分明,教師“教”得至高無上,學生“學”得唯命是從的局面已不復存在。營造良好的師生關系,構建舒適的學習場域,讓學生無拘無束地表達、探討、辯論,是開放型課堂教學的重要前提。基于這樣的前提,教師需重新定位自身和學生在課堂教學中的角色和關系,并一以貫之。放低姿態,不居高臨下,尊重兒童的認知規律,把學生推向教學關系中的主體位置,是廣大教師扭轉傳統課堂教學模式的第一步。

2.情感交流,構建舒適場域

從校內到校外,從課上到課下,師生交互的整個過程中,教師要用專業的教學態度和真誠的情感態度去影響學生,誠于衷而行于外。一個贊美的眼神,一個滿意的微笑,一句鼓勵的話語,都散發著情感的動力。當學困生稍有進步時就鼓勵他:“今天你又進步了,老師很高興。”當學生書寫潦草時,幽默地告誡他:“你長得真漂亮,希望你的字也很漂亮。”當學生有奇思妙想時,教師要細心地呵護他們的創新意識。

3.搭建平臺,實現生生交流

數學學習應是群體交互合作與經驗共享的過程。例如,在教學“三角形的分類”時,我先讓學生自主填表,填完表后再讓學生通過小組討論、集體交流“三角形可以分為幾類”這個問題,讓不同學習水平的學生展示自己的所思所得,學生通過交流匯報總結出了分類方法,并讓學生相互幫助、相互激勵和相互學習。在互動交流中,學生學會了學習,學會了交流,也學會了合作。

二、提供開放式的教學材料

1.創造性使用教材,指向縱向數學化

新課標指出:學生的數學學習活動內容應是現實的、有意義、富有挑戰性的,這些內容要有利于學生主動地進行觀察、實驗、猜測、驗證以及推理、交流等數學活動。數學作為一門相對成熟化程度較高的學科,學習者必須按照學科自身的邏輯閉環學習。小學數學的啟蒙地位也必須貫徹這一邏輯,所以教師應創造性地使用教材,科學地把數學知識傳遞給學生。例如,在教學“角度度量”時,老師不是依據教材先出示量角器,再教如何使用量角器量角,而是以問題為驅動,引導學生在量角的過程中不斷優化量角工具,逐步“創造”量角器。這是縱向數學化的過程,能潛移默化地讓學生對量角器量角方法的認知、度量意識的培養都得到一定程度的發展。

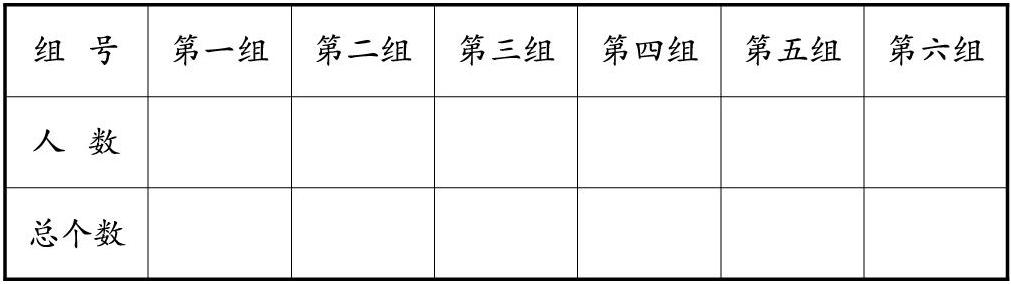

2.創設生活化信息,指向橫向數學化

數學來源于生活,應用于生活。橫向數學化要求教師基于真實學習素材,從學生熟悉的生活環境中發現問題、提出問題,是激發學生學習數學的興趣和調動學生積極參與的有效辦法。例如,教學“平均數的認識”時,教師安排學生進行15秒單人踢毽子比賽,分組(每組人數不同)收集數據并匯總(如下表),然后引導學生思考如何根據表中的信息合理地評出前三名。通過討論,大家一致認為根據小組踢的平均數來確定名次比較合理。這個過程可以讓學生感受到數學源于生活,在自己熟悉的生活背景中發現數學,體驗數學的價值。

三、創設開放式的教學過程

開放式的課堂教學過程活動主陣地是課堂教學。但基于“大課堂教學”觀念下的課堂教學主陣地是社會大課堂,學生思考、討論和交流的時間和空間應由課內向課外延伸。40分鐘的課堂教學往往不能解決全部的知識和思維上的問題,教師可以引導學生走出課堂,走進生活,走向社會,通過調查訪問、搜集資料等具有探索性的教學活動建立教學模型,解決數學問題。

例如,在解決“1.3米免票線是否合理”這一問題時,教師組織學生分組對周邊幼兒園的大班兒童進行實地走訪、抽樣調查,獲取真實的身高數據,再對統計出來的數據進行整理和分析,選用適當的統計圖來說明問題。這樣的教學模式打破了常規的教學方式,拓寬了教學空間。

實踐證明,數學教學活動向社會領域開放,把社會引入課堂,把課堂通向社會,使學生體會學習數學的價值,提高學習數學的積極性,教學效果不言而喻。

參考文獻:

[1]姚開忠.小學數學開放式教學初探[A].中華教育理論與實踐科研論文成果選編(第七卷)[C],2014.

[2]楊建華.淺談生活化教學在小學數學中的應用[A].國家教師科研專項基金科研成果2018(一)[C],2018.