技術供給的動力作用:合作探究中具身參與的認知網絡分析

摘要:具身認知領域較多關注個體的身體以及經驗對認知的作用,缺乏實證研究來探討對合作學習中身體及其經驗的認知作用。技術供給,指為學習者提供的學習資源及相應的方法策略指導,是合作探究中重要教學元素。該研究期望通過差異化的技術供給,揭示身體及其經驗在合作探究中的作用和體現形式。具體地,虛擬教具的供給比例(1:1和1:m)和外部腳本的提供與否,共同構成該研究設計的技術供給。結合相關理論及合作視頻分析,研究開發了包含合作探究和具身參與兩個維度的編碼表。基于該編碼表,研究采用量化民族志方法,對合作探究中的具身參與進行了認知網絡分析。研究發現:具身參與受到學生認知發展階段和探究內容的影響,主要有四種體現形式:在線行動、離線認知、認知卸載、經驗調取;1:1小組的認知參與偏向離線整合,1:m小組偏向在線操作;此外,外部腳本對認知網絡的質心起到動力作用,使1:1小組更偏向合作共享,使1:m小組更偏向任務協調。最后,研究指出教育實踐者應綜合考慮探究任務類型和學生合作技能等因素,進行資源配置設計以及外部支持的動態調整。

關鍵詞:虛擬教具;外部腳本;科學教育;具身認知;認知網絡分析

中圖分類號:G434? 文獻標識碼:A?文章編號:1006-9860(2021)02-0113-10

一、問題提出

具身認知理論于上世紀八十年代興起,強調身體及其經驗對認知活動的重要作用,近十年來開始受到教育領域研究者的關注。國外研究團隊通過設計研究對具身認知落地于學科實踐進行了探索,例如,加州大學伯克利分校的具身設計研究實驗室。這些研究探討了身體以及經驗對數學、科學、語言等學科學習的促進作用。但大部分研究都是以學習者個體為研究對象來開展研究,尚缺乏實證研究對合作學習中身體及其經驗的認知作用和相應的主體間認知協調規律的探討。同時,我國目前關于具身認知的探討多以思辨和綜述類研究為主,缺乏實證研究來探討具身認知在日常學習情境中的體現。可見,從具身認知視角來關注真實情境中的合作學習具有一定研究空間。

可供性(Affordance)由生態心理學家吉布森(JJ.Gibson)提出,指環境中具有的某種屬性,能夠為個體的某種行為或狀態提供機會問。技術供給,指為學習者提供的學習資源及相應的方法策略指導。對技術供給的感知受到學習者能力與先前經驗的影響”。有效的學習取決于學生如何協調認知活動,從而與身體和環境資源相適應。同時,認知分布于規則、角色、語言、關系和協調活動之中,并且具身于人工制品和物體中8。在科學探究中,基于移動設備的虛擬實驗工具(虛擬教具)在知覺和交互上的豐富性能夠使學習者將認知活動嵌入到環境中[9][10]。此外,采用虛擬教具有助于從教學模擬和言伴手勢等方面發掘具身交互理念在日常學習環境中的體現形式。

具身參與,在本研究中指在技術供給的作用下,小組進行以探究任務為導向的行動時,具身認知所涉及的身體及其經驗在合作中的體現。具身參與如何在主體間互動中體現,技術又在何種程度上促進合作學習中具身交互,尚未得到具身認知領域的深人探討。本研究將研究情境設置為采用基于移動設備的虛擬教具進行科學合作探究。同時,合作探究中教師是否針對合作過程提供外部引導,也會影響小組的過程。將具身認知應用于合作學習實踐,有助于檢驗具身認知理論對合作學習的解釋作用。基于此,本研究期望通過差異化的技術供給,結合學習情境和學生認知發展階段的相關規律,來揭示身體及其經驗在合作探究中的作用和體現形式,進而發展具身認知在真實學習情境中的理論建構。

二、研究情境與對象

(一)技術供給

科學合作探究中學習內容并不是在一開始就提供給小組,而是由小組在合作過程中通過實驗操作和現象分析來獲得的。傳統科學探究活動中,小組合作通常是基于一套實體實驗器材(實體教具,PM)開展的,成員結合探究任務進行實驗器材的使用與任務分工。科學探究涉及預測、實驗、觀察、解釋等多個環節”,小組成員圍繞探究任務的互動可能會受到移動設備供給比例的影響。前人研究表明,合作學習中移動設備的人機比例會影響小組互動與學習成效[12][13]。當基于移動設備的虛擬教具(VM)作為探究工具應用到科學課堂之中,便會涉及到資源配置的設計問題。基于此,本研究設計了1:1和1:m兩種虛擬教具的人機比例,前者代表小組中每個人都擁有一臺平板電腦來操作虛擬教具,后者代表每個組僅有一臺平板電腦。

在本研究中,合作探究活動涉及工具和過程方面的設計,不僅包含基于移動設備的虛擬教具,還包含用以引導合作過程的外部腳本。外部腳本(ExternalSeript)通常由教師或其他教學促進者設計并提供給學生,對合作學習進行結構化處理或為小組提供流程引導,以促進有效的小組交互[14]。

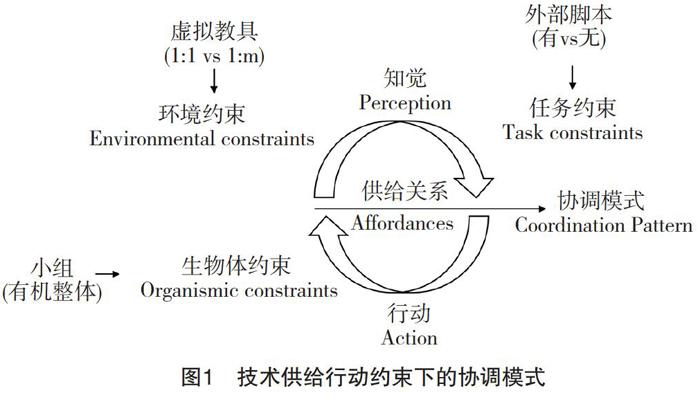

具身認知強調個體通過“知覺-行動循環”與環境互動,Newell指出學習過程中有三種促進行動的約束:環境約束(EnvironmentalConstraints),任務約束(TaskConstraints)和生物體約束(OrganismicConstraints)。約束實質上是行動的資源,使學習者沿著有效的非線性路徑行動。在這三種約束構成的學習情境中,個體在“知覺-行動循環”中活動,通過感知可供性來進行以目標為導向的互動行為,逐漸形成協調模式(CoordinationPatterm)"。如圖1所示,本研究將小組這一有機整體看作生物體約束,虛擬教具作為在合作過程中的環境約束,是學習環境的組成要素;外部腳本作為任務約束,對任務進行起引導作用。虛擬教具的供給比例,外部腳本的提供與否,共同作為合作探究的“技術供給”自變量。

具身參與是本研究所要關注的因變量,指在技術供給的作用下,小組進行以探究任務為導向的行動中,具身認知所涉及的身體及其經驗在合作中的體現。具身認知領域認為,認知指導個體的行動,行動反映個體的認知,二者密切相關[18][19]。在合作探究中,個體的行動影響著小組的認知狀態,互動協調背后體現的正是小組的具身參與。

研究者與教師共同進行學習活動和探究任務的設計,最后形成以實驗單引導的小組合作探究形式。根據課程計劃,三輪探究實驗分別在四月、五月、六月進行。本研究三輪實驗所設計的探究主題活動均包含三個環節:探究活動導人、合作探究學習、總結環節。其中,小組合作探究環節為25分鐘,各班錄制組的合作過程以視頻的形式被全程記錄。三輪探究實驗共得到12個錄制組合作視頻。三、研究方法與工具

(一)基于合作視頻的量化民族志

視頻輔助的認知民族志(Video-aidedCognitiveEthnography)能夠通過對話、身體動作、隱喻等多模態信息,獲取足夠的參與者間的交互與交流證據,被廣泛地應用在具身認知領域研究中。認知網絡分析(EpistemicNetworkAnalysis,ENA)由美國威斯康星-麥迪遜分校DavidShaffer提出,是一種量化民族志的方法。ENA將個體或小組的行為進行編碼,并對編碼進行關聯結構的建模,來揭示個體或小組的認知網絡[25]。認知網絡描述了研究者所定義的認知元素(即編碼)之間的關聯。編碼的關聯所反映的個體或群體認知網絡模型,能夠描述學習是如何嵌人到文化、話語、交互和時間中的26。本研究將通過對合作視頻來分析具身參與的體現形式,并采用認知網絡分析來探究具身參與如何受到技術供給的影響。

(二)合作探究中具身參與的編碼表設計

在進行編碼時,本研究關注小組所呈現的多模

態信息,即不僅對學生的言語信息進行編碼,同時也關注與合作探究活動相關的肢體動作,尤其是手勢在探究中的作用,以此來輔助識別行動發起者的意圖。在視頻編碼前,需對包含多模態信息的視頻資料進行轉錄,以提取“行動”這一編碼單元。行動的識別,以該行動對小組互動產生影響為依據。通過轉錄分析,三輪實驗錄制組合作視頻共提取出3038個學生行動。

具身參與的意義與學習情境密切相關,因而需要將合作探究的相關認知元素也納入到分析之中。根據合作視頻內容,本研究設計的編碼表共有兩個維度,分別是合作探究、具身參與。如表1所示,合作探究維度包含合作支持(CooperationSupport,CS)、實驗操作(ExperimentOperation,E0)、分析整合(IntegratedAnalysis,IS)、任務協調(TaskCoordination,TC)四個認知元素;具身參與維度包括在線行動(OnlineMovement,OM)、離線認知(Off-lineCognition,OC)、認知卸載(CognitionOffload,CO)、經驗調取(ExperienceRetrieve,ER)四個認知元素。

合作探究維度主要參考了前人研究關于科學探究階段的劃分與特征的描述718。具身參與維度中各認知元素均是以具身認知領域的相關觀點為基礎,結合合作視頻中小組成員間的行動特征分析而來。首先,對在線行動與離線認知的描述,主要參考了Pouw等人29關于具身認知與教具的相關觀點:一方面,教具在知覺和交互上的供給,使學習者以特定的方式與環境進行交互,從而有效地將學習者的認知活動嵌人到環境中;另一方面,先前操作教具的感覺運動經驗,使學習者能夠脫離教具支持而進行認知加工。其次,具身認知理論認為,個體能夠將認知卸載到身體或外部環境中,這一觀點有助于本研究對合作探究中的認知卸載進行描述。此外,先前的感知運動經驗能夠被用來理解當下的事物與現象的發生,這一觀點則促使本研究關注學生在合作過程中對以往生活經驗的調用。

在編碼過程中,由兩名研究者首先通過編碼訓練,接下來分別對提取的3038個學生行動和其中1696個具身參與相關的行動進行編碼。對兩名研究者的編碼進行內部一致性檢驗(Inter-raterReliability),得到合作探究維度Kappa系數為.928(p《.001,N=3038)、具身參與維度Kappa系數為.916(p《.001,N=1696),表明編碼質量在可接受的水平上。

四、認知網絡分析

(一)認知網絡建模

ENA是一種能夠用來分析合作探究中具身參與情況的分析技術,能夠對合作視頻中會話中的“合作探究”與“具身參與”的認知元素進行分析,通過這些認知元素的共現關系進行建模。認知網絡分析的過程如圖3所示[41]。本研究將從“數據的分節與編碼”“鄰接矩陣的創建與累加”“認知網絡的降維與建模”各步驟依次介紹該方法在本研究中的應用與建模情況。

1.數據的分節與編碼

節(Stanza)是認知網絡分析中數據編碼的最小單元,在本研究中指每個成員的在合作探究中的行動。所分割出的節,能夠保證在具身參與這一維度下,最多有一個認知元素與該節相符合;同時,在合作探究這一維度下,有且僅有一個認知元素與該節相符合。對每個節進行編碼,將符合的認知元素賦值為1,不符合的賦值為0。

合作探究方面,如表2所示,全部3038個節均被編碼為合作探究維度中四個認知元素之一,即每個節都體現了合作探究中的一個認知元素。整體來看,各組的“實驗操作”占比相較于其他認知元素均較高,其次是“合作支持”和“分析整合”,“任務協調”的占比則相對較低。從小組之間的占比差異來看,A-02組有較高的“合作支持”占比;D-03組有較高的“實驗操作”占比,以及較低的“任務協調”占比;B-05組有中等程度的“實驗操作”占比,以及較高的“任務協調”占比。這說明1:m條件下,有外部腳本的B-05組比無外部腳本的D-05組有更多“任務協調”的認知參與;1:1條件下,有外部腳本的A-02組比無外部腳本的C-06組有更多“合作支持”的認知參與。

具身參與方面,共有1696個節被編碼(如表3所示),即共有1696個節“合作探究”和“具身參與”兩個維度均有編碼被賦值為1。被編碼為具身參與的節之中,“在線行動”認知元素明顯多于其他三類認知元素,“離線認知”則略多于“認知卸載”和“經驗調取”。這表明,虛擬教具在場時,通過虛擬實驗工具執行動作并得到反饋是小組合作中最常見的具身參與。知識內化的過程是循序漸進的,離線認知體現了依賴外部資源到內部資源的轉換[36],多體現在進行結論性觀點表達或與他人進行意義協商時,脫離虛擬教具從而綜合且快速地表達信息。此外,從小組之間的占比差異來看,B-05組和D-03組有更高的“在線行動”占比,其中D-03組有更低的“離線認知”占比。

2.鄰接矩陣的創建與累加

會話(Conversation)是建立認知元素之間連接的最大有效范圍,一個會話指一組人圍繞一個主題進行的討論或行動。分析單元(Unit)是進行分析比較的最小單元,在本研究中能夠進行分析的最小單元是某一探究主題下某個錄制組的某個成員的行動。本研究關注小組交互而形成的整體認知網絡,因此,本研究將分析單元設置為各探究主題中不同技術供給下小組的會話,例如探究主題“光”中A-02組的會話。認知元素間的連接關系稱為共現(Co-occurrence)。分析單元由多個節構成,每個節中認知元素的共現能夠創建出鄰接矩陣。本研究使用ENAWebTool(Version1.5.2)來進行編碼后數據的處理和分析。

ENA算法關注鄰近出現的認知元素之間的連接,使用滑動窗格來進行每個節數據的分析,具體分析當前節與鄰近節之間認知元素的共現,創建鄰接矩陣。滑動窗口(MovingStanzaWindow),指認知元素之間建立連接的有效范圍。本研究將滑動窗格的大小設置為8(StanzaWindowSize=8),即進行分析時,計算特定會話中當前行和前7行的認知元素的編碼。本研究得出的ENA模型共包含8個認知元素:EO,CS,IS,TC,OM,OC,CO,ER。ENA得出的網絡由模型中所有分析單元的編碼線(CodedLines)整合而成。對于一個分析單元,8個認知元素兩兩相連,最多可在網絡中形成共有28個無向編碼線的高維空間。

3.認知網絡的降維與建模

在ENA高維空間中,鄰接向量反映了分析單元中認知元素間的關聯方式,為了對不同分析單元的認知網絡進行比較,需要進行球面歸一化處理,得到歸一化的向量叼。不同分析單元在數據中可能具有不同數量的編碼線,因此ENA算法需對網絡進行標準化。為進行認知網絡的可視化比較,還需將高維空間網絡進行降維。ENA算法采用奇異值分解的方法進行降維處理,生成含多個維度的旋轉矩陣,選擇前兩個能夠最大化解釋原始數據整體變異量(Variance)的維度,以實現高維空間在平面上的二維投影。

ENA生成優化后的節點網絡圖,來對認知網絡進行可視化,完成建模。節點網絡圖中,節點對應于認知元素,節點的位置反映了認知網絡的關聯結構。邊,指標準化后的編碼線,反映了兩個認知元素之間共存或連接的相對頻次。通過計算,最終得到如圖4所示的認知網絡模型,8個認知元素分別位于二維空間各象限中。第一維度(X軸)占原始數據整體變異數的45.8%,第二維度(Y軸)占原始數據整體變異數的23.4%,因此可以認為ENA生成的可視化模型與原始模型具有較強的擬合優度。

根據生成的認知網絡模型中認知元素的分布情況,X軸(SVD1)和Y軸(SVD2)能夠被賦予相關的含義:(1)靠近X軸的認知元素有OC(離線認知)、IS(整合分析)、EO(實驗操作)、0M(在線行動),其中OC、OM離坐標系中心較遠,并且OC和IS可以綜合理解為對探究內容的離線整合,EO和OM可以理解為對虛擬教具的在線操作。由此,X軸兩端分別為“離線整合”與“在線操作”。(2)靠近Y軸的認知元素有TC(任務協調)、ER(經驗調取)、CS(合作支持)、CO(認知卸載),其中TC、CO離坐標系中心較遠,并且CS和CO可以綜合理解為在合作過程中為了促進小組互動而進行的信息、資源的共享。由此,Y軸兩端分別為“任務協調”與“合作共享”。最終,X軸從左到右形成“離線整合”與“在線操作”的連續統,Y軸從上至下形成“任務協調”與“合作共享”的連續統。

建立認知網絡模型后,ENA工具能夠分別呈現分析單元的認知網絡。認知網絡中邊的粗細和飽和度反映了編碼關聯的程度。ENA工具能夠整合同一群組多個時段的綜合認知網絡。圖5為錄制組A-02組、B-05組、C-06組、D-03組三輪探究實驗的綜合認知網絡。

為了分析與比較多個分析單元的認知網絡,ENA方法定義了“質心(Centroid)”這一重要概念[18]。質心由認知網絡模型中邊的大小決定,反映了節點之間連接的強度。ENA算法生成的各分析單元的質心在二維空間中分布如圖6所示。例如,A.Lig代表A-02組在“光的折射”探究活動中認知網絡的質心。

(二)認知網絡比較

ENA算法將兩個認知網絡中各邊的權重相減得到認知網絡差異圖,借助差異圖可以對兩個分析單元進行比較。接下來,本研究將從虛擬教具和外部腳本兩個角度,分別進行技術供給下認知網絡差異的分析比較。

1.虛擬教具的作用

本研究設計了兩種虛擬教具供給比例,1:1和1:m。A-02組、C-06組代表1:1,B-05組、D-03組代表1:m。

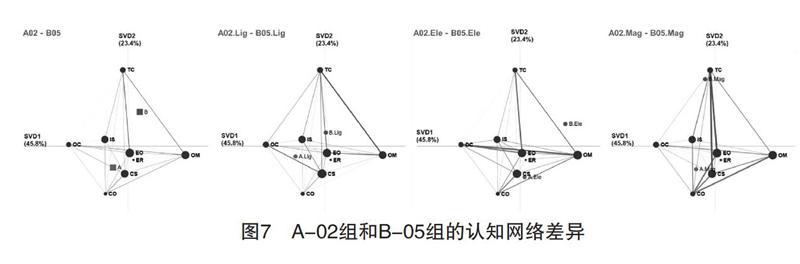

A-02組和B-05組的認知網絡差異如圖7所示,反映了有外部腳本情況下,1:1和1:m條件下小組的認知網絡差異。

首先,對有外部腳本的A-02組(1:1)和B-05組(1:m)的認知網絡進行比較。從三輪實驗中兩組的綜合認知網絡來看,A-02組的綜合網絡質心位于第三象限,B-05組的綜合網絡質心位于第一象限。在三輪探究實驗中,A-02組的網絡質心分別位于第三象限、第四象限、第三象限;B-05組的網絡質心分別位于第一象限、第二象限、第二象限。

“離線整合-在線操作”維度上,A-02組的認知網絡更偏向于“離線整合”,B-05組更偏向于“在線操作”,即0C(離線整合)節點與周邊節點的連接強度大于B-05組。此外,在簡單電路探究實驗中,A-02組的0C-OM(離線認識-在線行動)的連接強度大于B-05組;在電磁感應探究實驗中,A-02組的CO-0M(認識卸載-在線行動)的連接強度大于B-05組。

“任務協調-合作共享”維度上,A-02組的認知網絡更偏向于“合作共享”,即CO(認知卸載)節點與周邊的節點的連接強度也大于B-05組;B-05組的認知網絡更偏向于“任務協調”,即TC(任務協調)節點與周邊節點的連接強度大于A-02組。在電磁感應探究實驗中,B-05組的TC-0M(任務協調-在線行動)、TC-EO(任務協調-實驗操作)的連接強度大于A-02組。

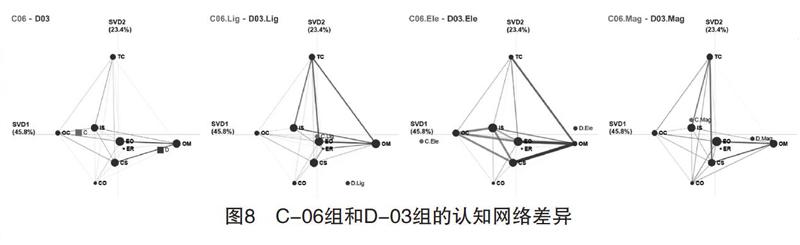

C-06組和D-03組的認知網絡差異如圖8所示,反映了無外部腳本情況下,1:1和1:m條件下小組的認知網絡差異。

從三輪實驗中兩組的綜合認知網絡來看,C-06組的綜合網絡質心位于第二象限,D-03組的綜合網絡質心位于第四象限。在三輪探究實驗中,C-06組的網絡質心分別位于原點、第三象限、第二象限;D-03組的網絡質心分別位于第四象限、

第一象限、第四象限。

“離線整合-在線操作”維度上,C-06組的認知網絡更偏向于“離線整合”,D-03組的認知網絡更偏向于“在線操作”,即OC(離線整合)節點與周邊的節點的連接強度大于D-03組,在簡單電路探究實驗中,這種差異更為明顯。

“任務協調-合作共享”維度上,C-06組的認知網絡在兩個維度上的具有大于D-03組的連接強度。兩者認知網絡的差異在三輪實驗中各有不同,相比于D-03組,簡單電路探究實驗中的C-06組更多地表現在“離線認知”相關的認知連接,而電磁感應實驗中的C-06組更多地表現在“任務協調”相關的認知連接。

2.外部腳本的作用

A-02組和C-06組的認知網絡差異如圖9所示,反映了1:1條件下,是否提供外部腳本情況下小組的認知網絡差異。

首先,對1:1條件下,A-02組(有外部腳本)和C-06組(無外部腳本)的認知網絡進行比較。從三輪實驗中兩組的綜合認知網絡來看,A-02組的綜合網絡質心位于第三象限,C-06組的綜合網絡質心位于第二象限。在三輪探究實驗中,A-02組的網絡質心分別位于第三象限、第四象限、第三象限;C-06組的網絡質心分別位于原點、第三象限、第二象限。

“離線整合-在線操作”維度上,A-02組與C-06組的相關連接并無明顯差異。“任務協調-合作共享”維度上,A-02組與C-06組的相關連接在差異上有所變化。如A-02組的OM-CS(在線行動-合作支持)的認知連接在簡單電路探究實驗中明顯強于C-06組。“任務協調”的相關認知連接差異則在三輪實驗中不斷變化,且無明顯規律。

B-05組(有外部腳本)和D-03組(無外部腳本)的認知網絡差異如圖10所示,反映了1:m條件下,是否提供外部腳本情況下小組的認知網絡差異。

從三輪實驗中兩組的綜合認知網絡來看,B-05組的綜合網絡質心位于第一象限,D-03組的綜合網絡質心位于第四象限。在三輪探究實驗中,B-05組的網絡質心分別位于第一象限、第二象限、第二象限;D-03組的網絡質心分別位于第四象限、第一象限、第四象限。

“離線整合-在線操作”維度上,B-05組和D-03組的相關連接并無明顯差異。“任務協調-合作共享”維度上,B-05組的認知網絡更偏向于“任務協調”,即TC(任務協調)節點與周邊節點的連接強度大于D-03組。從簡單電路到電磁感應相比于D-03組,B-05組任務協調相關的認知連接,從TC-EO(任務協調-實驗操作)和TC-0M(任務協調-在線行動)轉向至TC-EO(任務協調-實驗操作)和TC-CS(任務協調-合作支持)。

五、結論與討論

(一)研究發現

1.具身參與受技術供給和認知發展階段共同影響

通過對合作視頻進行分析,本研究將具身參與的體現形式歸為四類:在線行動、離線認知、認知卸載、經驗調取。通過將具身參與各維度進行概念化和實例化,細化了身體及其經驗在日常學習情境中的體現形式。整體來看,合作探究中“實驗操作”占比最高,其次是“合作支持”和“分析整合”,“任務協調”的占比則相對較低。合作探究的認知參與中,“任務協調”和“合作支持”受技術供給的交互作用:1:m條件下,有外部腳本的小組比無外部腳本的小組有更多“任務協調”的認知參與;1:1條件下,有外部腳本的小組比無外部腳本的小組有更多“合作支持”的認知參與。具身參與中“在線行動”占比最高,“離線認知”則略高于“認知卸載”和“經驗調取”,并且將認知卸載到虛擬教具的情況多于將認知卸載到身體動作的情況。這表明,在虛擬教具在場的情境中,通過虛擬實驗工具執行動作并得到反饋是小組合作中最常見的具身參與。

1:1條件下的小組成員在互動過程中體現了更多的離線認知,即在吸引他人注意力的同時,脫離平板表達信息。結合先前結論,可以發現,對于初等教育階段的合作探究,離線認知更多并不代表有高于在線行動的認知水平。兩者皆為具

身認知中身體及其經驗在活動參與中的體現,并無孰優孰劣之分。認知往往會以任何一種混合的方式調用解決問題的各種資源,以最小努力產生可接受的結果[39]。在線行動是離線認知的先導認知參與,

前人研究認為離線認知體現了依賴外部資源到內部資源的轉換40,而離線認知在本研究更多地反映了將個體空間的信息向小組空間進行輸人的心智投人。相應地,在1:m條件下,由于小組共享工作界面,因而相比于1:1條件有較少的離線認知,反而是在線行動的占比更多。

此外,本研究的研究對象處于皮亞杰認知發展階段中“具體運算階段”到“形式運算階段”的過渡時期,更多地關注于當下的實驗現象,借助虛擬教具的操作過程進行思維,較少借助過往經驗來進行實驗現象的理解。可見,經驗調取受限于個體的認知發展階段和先前經驗,也受到探究主題和內容的影響。

2.技術供給對具身參與的認知網絡具有動力作用對各錄制組在不同探究主題中的認知網絡進行對比分析,本研究探討了技術供給對具身參與認知網絡的影響。研究發現,虛擬教具供給比例對“離線整合-在線操作”維度認知參與的影響較為穩定,不受外部腳本的影響:1:1條件下,小組的認知參與更偏向于“離線整合”,而1:m條件下,小組的認知參與更偏向于“在線操作”。“任務協調-合作共享”維度上,提供外部腳本對不同供給比例小組的認知參與影響更大。有外部腳本的情況下,1:1條件的小組偏向于“合作共享”,1:m條件的小組偏向于“任務協調”。此外,無外部腳本的情況下,虛擬教具供給比例對“任務協調-合作共享”維度認知參與的影響并不穩定,未形成一定規律。

1:1條件下,學生通過更多的信息共享行為來獲得其他成員的注意力,也有著更多的將信息從個體空間向群體空間進行輸人的認知投人,也伴隨著更多的分析整合。但如果小組沒有將認知資源合理地分配在學習任務上,學習效果將會被削弱"。結合先前分析可以發現,外部腳本促使1:1條件有更多的信息共享行為,但因其他成員處于各自操作空間,集體注意力難以實現,因而未能進行有效的信息交互和意義生成。由此可以解釋,外部腳本使得1:1條件下的小組圍繞合作共享進行了更多的心理努力,但由于無效的信息交互,這部分認知資源沒有被合理利用,因而對學習成效有負面作用。

1:m條件下,小組認知網絡偏向在線操作,也能夠反映共享事務空間下,集體注意力使學生圍繞探究實驗進行更多的認知投人。可見,信息共享的有效性取決于集體注意力,而高效的信息交互才能夠促進合作成效。此外,外部腳本使1:m條件下小組有更強的任務意識來監控和推進探究工作。結合先前分析,1:m條件下通用型外部腳本能夠提升小組的任務意識,圍繞任務識別與推進的認知參與,對合作探究起到正向促進作用。

以圖11所示“技術供給對具身參與的動力作用”來進一步總結。在具身參與的二維認知網絡模型中,從“離線整合-在線操作”維度來看,1:1條件下的小組的認知參與偏向離線整合,而1:m條件下的小組認知參與偏向在線操作。從“任務協調-合作共享”維度來看,在虛擬教具供給比例作用的基礎上,外部腳本對認知網絡起到動力作用。外部腳本作用下的認知網絡質心位移,1:1條件的小組有更多的合作共享行為,1:m條件的小組有更多的任務協調行為。

(二)實踐建議

對互動過程的分析與理解,能夠揭示技術供給對合作效果產生影響的本質原因,有助于從信息交互的過程性視角,優化科學合作探究中的技術設計。下面結合研究結論提出在科學合作探究中使用基于移動設備的虛擬教具的實踐建議,為真實教學情境合作探究學習提供設計參考。

首先,虛擬教具供給比例應結合探究任務和學生合作技能進行設計。在合作探究活動中應用基于移動設備的虛擬教具,涉及到資源分配和使用的實際問題。對于觀察理解這類探究難度相對低一些的任務,小組共同使用同一臺虛擬教具,有助于對知識概念的理解和共識的達成;對于問題解決這類探究難度相對高一些的任務,小組成員各自操作虛擬教具可能會得到更多的問題解決方案,但在實際過程中學生會因個人興趣而忽視小組目標,往往沒能體現出多種解決方案的優勢。這歸根結底,還是合作技能與技術供給相適應的問題。因此,日常教學中教師應加強對學生進行合作技能和團隊意識的培養,并結合學生實際合作能力和探究任務類型,靈活地進行教學資源配置及相應的學習環境設計。

其次,外部腳本需要根據任務類型、資源配置及合作經驗進行調整。基于移動設備的虛擬教具被證明能夠用于真實科學課堂的合作探究活動中。在應用過程中除了需要考慮供給比例的設計外,外部腳本的設計對促進有效的信息交互同樣重要。對于不同類型的探究任務,教師應給予不同類型或程度的外部腳本,例如根據小組現有資源為其提供資源使用和任務分配的指導。對于面對面合作學習的外部腳本,不僅要關注知識獲取方面的引導,還要重視有關信息傳遞和交流協商有效性的過程建議。對于長期合作的小組,教師為學生提供外部腳本時,應結合學生對資源配置和外部腳本的適應性,適當調整外部腳本的內容,為學生提供更好的過程支持。同時也應考慮適當地減少外部腳本的內容來降低學生在應用外部腳本時的認知負荷。

最后,科學教育應重視學生的社會化技能和具身參與。科學教育能夠從科學素養、科學思維與方法對學生進行培養。本研究關注了真實情境下長期合作小組在技術供給作用下的多輪探究實踐活動。可以發現,科學教育不僅需要重視科學概念,更需要關注學生在合作過程中的責任意識、合作技能、問題解決等社會化技能。身體及其經驗在科學教育中,不僅能夠促進學生對概念的理解,更能夠通過對技術的合理利用,使技術成為小組內部的互動資源,促進小組的合作共享和社會化發展。總的來說,科學教育應重視通過技術設計更好地發展學生的合作技能,進而從長遠的角度來培養學生的社會化能力。

(三)結語

技術供給(虛擬教具的供給比例,外部腳本的提供與否)是研究設計與實施的自變量:1:1和1:m反映了采用基于移動設備的虛擬教具設計合作探究活動時,需要考慮的資源配置問題;是否提供外部腳本則反映了對小組合作探究過程中教師提供的學習支持與外部引導程度。對于科學合作探究,虛擬教具不僅承載了學習內容,更是小組成員之間圍繞實驗現象進行信息交互與知識建構的認知工具。探討技術供給對合作探究的影響,能夠為學習活動的技術設計提供資源配置與外部支持的參考。同時,技術供給在研究過程中扮演了“催化劑”的角色。將技術供給具體化,能夠使研究著眼于技術調節下小組互動的差異化特征。

總的來說,本研究通過基于移動設備的虛擬教具的合作探究教育實驗,細化了身體及其經驗在日常學習情境中的體現形式。結合虛擬教具的在場特征和學生認知發展階段,本研究還對合作探究中具身參與認知網絡進行了差異分析,豐富了具身認知在科學合作探究中的理論應用。在方法層面,本研究采用量化民族志的方法對合作探究中的具身參與進行分析。編碼表中對合作探究維度和具身參與維度中認知元素的建構,能夠為相關研究提供資料分析的研究工具。對小組探究中所體現的具身參與進行認知網絡建模和比較分析,進一步拓展了具身認知領域對視頻資料的解讀方式。

參考文獻:

[1]王辭曉.具身認知的理論落地:技術支持下的情境交互[J].電化教育研究,2018,(7):20-26.

[2]王辭曉.具身設計:在感知運動循環動態平衡中發展思維——訪美國具身認知領域著名專家多爾·亞伯拉罕森教授[J].現代遠程教育研究,2019,(2):3-10.

[3] Koning,B.B.D.,Tabbers,H.K.Facilitating Understanding of Movements

in Dynamic Visualizations:an Embodied Perspective [J].Educational Psychology Review,2011,23(4):501-521.

[4] Abrahamson,D.,Lindgren,R.The Cambridge handbook of the learning sciences(2nd ed.) [M].Cambridge:Cambridge University Press.2014.358-376.

[5][24][32] Flood,V.J.Multimodal Revoicing as an Interactional Mechanism for Connecting Scientific and Everyday Concepts [J. Human Development,2018,61(3):145-173.

[6] Gibson,JJ.The ecological approach to visual perception(classic edition) [M]. Boston:Houghton Mifin Company,1979.

[7][33] Varela,F J.,Thompson,E.T,et al.The Embodied Mind:Cognitive Science and Human Experience [M].Cambridge:The MrT Press,1991. [8] Dubbels,B.Cognitive Ethnography:A Methodology for Measure and Analysis of Learning for Game Studies [J].International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations,2011,3(1):68-78.

[9][29][32][36][40] Pouw,w.T.JL,van Gog,Tet al.An Embedded and Embodied Cognition Review of Instructional Manipulatives [J. Educational Psychology Review,2014,26(1):51-72.

[10]王辭曉,李賀等基于虛擬現實和增強現實的教育游戲應用及發展前景[J].中國電化教育201,.8):99-107.

[11][27] Olympiou.,G.,Zacharia,Z.Research on e-Learning and ICTin Education [M].Cham:Springer Intermnational Publishing,2018.257-278. [12] Looi,c.K..Seow.,P.et alLeveraging mobile technology for sustainable seamless learninga research agenda [J]-British Journal of Educational Technology,2010,41(2):154-169.

[13] Looi,C.K.,Zhang,B..et al.1:l mobile inquiry leaming experience for primary science students:a study of learning effectiveness [J]Jourmnal of Computer Assisted Leaming,2011,27(3):269-287.

[14] King,A.Scripting computer-supported collaborative learning: Cognitive,computational and educational perspectives [M].New York:springer,2007.13-37.

[15][16][17] Newell,K.M.Dexterity and its development [M]. Mahwah,NJ:Erbaum,1996.393-429.

[18][30] Wilson,M.Six views of embodied cognition [J].Psychonomic Bulletin & Review,2002,9(4):625-636.

[19] Goldman,A,Vignemont,F.D.Is social cognition embodied? [J].Trends in Cognitive Sciences,2009,13(4):154-159.

[20] Johnson,D.W.Jonson,R.T.Learning together and alone:Cooperative, competitive,and individualistic learming(2nd ed.)[M].NJ:Prentice-Hall Inc,1987.

[21]皮亞杰,教育科學與兒童心理學[M].北京:文化教育出版社,1981.

[22] Zacharia,z.c.,Michael,M..New developments in science and technology education [M].Switzerland:Springer,2016.125-140.

[23] Muntanyola-Saura,D..Sanchez-Garcia,R.Distributed Attention:A Cognitive Ethnography of Instruction in Sport Settings [J]Jourmal for the Theory of Social Behaviour,2018.48(4):433-454.

[25] Shaffer,D.W.Quantitative ethnography [M]-Madison:Cathcart Press,2017. [26] Shaffer,D.Epistemic Netwok Analysis:Understanding leaming by using Big Data for thick description [AJF.Fischer,CE.Hmelo-Silver,et alIntemational Handbook ofthe Leaming Sciences [M].New York:Routledge,2018.

[28] Bell,T.,Urhahne.,D.etalCollaborative Inquiry Learming:Models,ools,and challenges [J].Intemational JoumalofScience,2010,32(3):349-377.

[31][39] Clark,A.Supersizing the mind:Embodiment,action,and cognitive extension [M].New York:Oxford University Press,2008.

[34]王志軍,楊陽.認知網絡分析法及其應用案例分析[J].電化教育研究,2019,40(6):27-34.

[35]吳忭,王戈.協作編程中的計算思維發展軌跡研究——基于量化民族志的分析方法[J].現代遠程教育研究,2019,(2):76-84.

[37][38] Shaffer,D.W..,Collier,W.,et al.A tutorial on epistemic network analysis:Analyzing the structure of connections in cognitive, social, and interaction data [JJoumal of Learming Analytics,2016,3(3):9-45. [41] SellerJ,Van Merrienboer-Jet al.Cognitive Architecture and Instructional Design [J.Educational Psychology Review,1998,103):251-296.

作者簡介:

王辭曉:講師,博士,研究方向為“互聯網+教育”、具身認知。

收稿日期:2020年5月3日

責任編輯:李雅煊