有機廢棄物填埋場自然壩體消險加固方案研究

王曉磊

(南京市燃氣服務站,江蘇 南京210024)

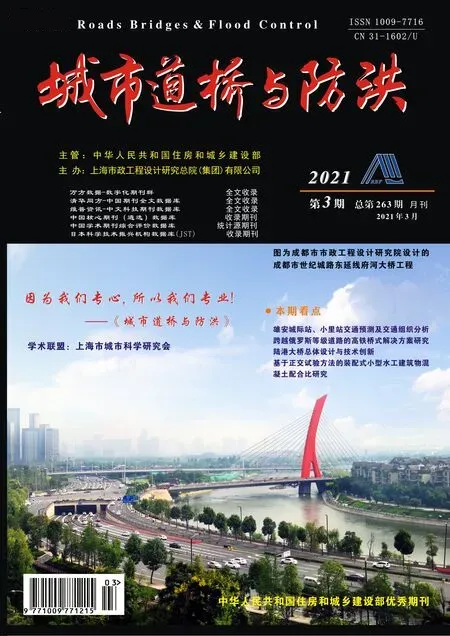

1 基本情況

某垃圾填埋場原為采石礦坑,自1987 年至2014 年共分兩期堆填形成,總占地面積26.33 hm2,最大填埋深度30 m,設計日均填埋規模600 t/d,停用前近三年日均垃圾填埋量約1 000 t/d。地勢總體呈西北高、東南低,高程約25~70 m,最低點位于東側調節池。場地山體巖石屬灰巖,柱狀縫和裂隙發育,庫區填埋高度已超出設計填埋邊線,庫區滲濾液水位不斷增高。填埋庫區西側天然巖石壩體發生多處滲漏,庫區東南人工垃圾壩體上的道路未進行路基處理,且沒有防滲設計,滲瀝液從路堤下的滲水通道滲出,如圖1 所示。西南1#庫區坡腳也有滲瀝液滲漏現象,亟需對壩體進行加固并進行防滲處理。防滲處理另文研究,本文主要對壩體加固進行研究。

圖1 庫區平面布置圖

2 邊坡穩定性分析

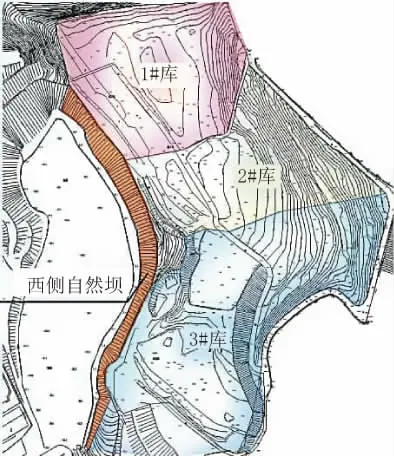

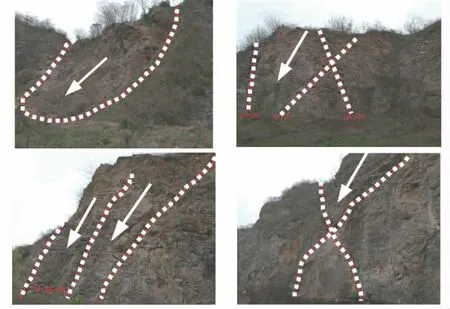

如圖2、圖3 所示,該工程地質災害類型為巖溶和滑坡、崩塌。巖溶發育直接影響邊坡和整個填埋場的穩定性。因此需要對邊坡巖溶發育情況做進一步探查。對邊坡裂隙發育區危巖體的穩定性和邊坡整體穩定性進行復核,并針對不穩定區域增加必要的加固措施。

圖2 典型滲透點現狀圖

圖3 滑坡體和邊坡危巖體示意圖

2.1 場地條件

填埋場場地地層隸屬于下揚子地層分區之寧鎮-江浦地層小區,受構造運動影響,區內大部分為第四系覆蓋,以黃褐色填土、生活垃圾、建筑垃圾為主。場地位于大頂山-龍洞山復背斜東南翼,且場區內分布北西向斷裂(F1)走向290~305°,傾向西南,傾角較陡,正斷層,斷裂地表無出露,僅在鉆孔中揭露,地形顯示為山谷。該斷裂為一條較新斷裂。該場地構造位于二頂山向斜和龍王山背斜的交匯部位。西側山坡地層產狀較平緩、略有波狀起伏,總體傾向南西。受區域構造影響,裂隙較發育。西側坡體露頭處,未見明顯溶蝕現象,勘探孔內揭露有溶孔、溶洞等巖溶現象。

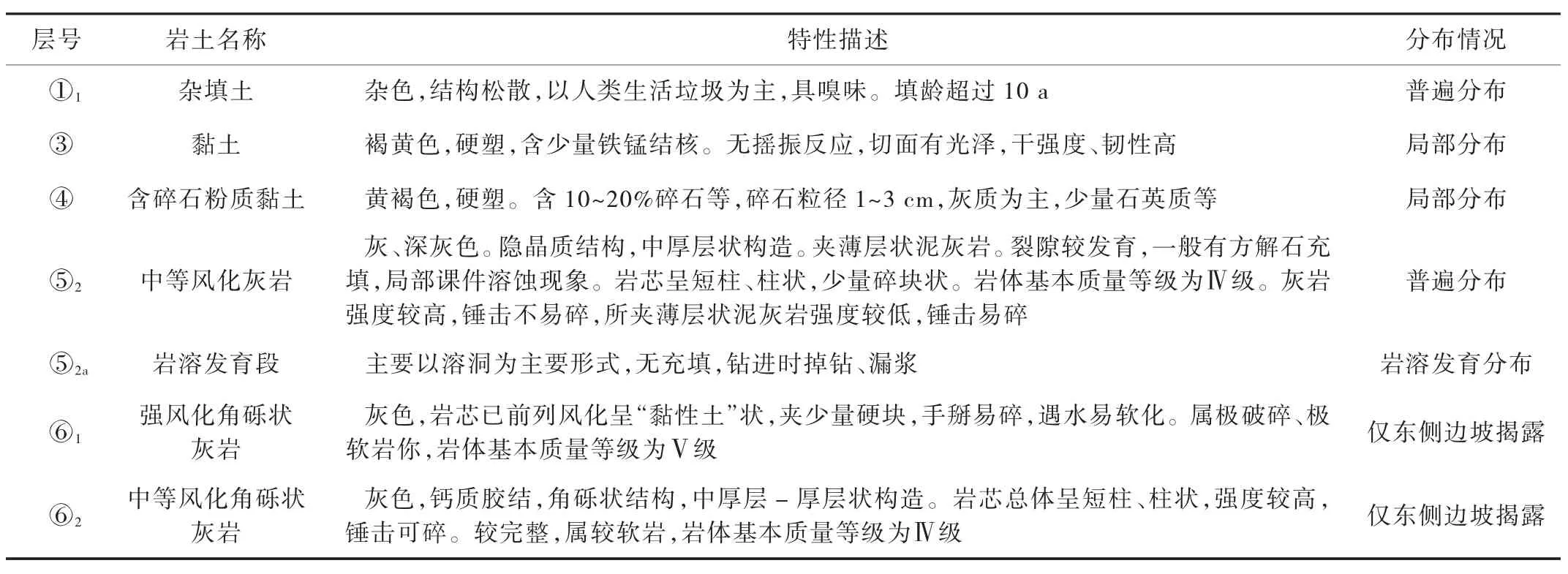

2.2 工程地質條件

勘探揭示邊坡上部第四系松散層為人工填土及上更新世沉積土體,下伏基巖為震旦系陡山沱組灰巖、角礫狀灰巖等。按照《巖土工程勘察規范》(GB 50021—2018),依據巖土體的成因、時代、埋藏分布等特征,并結合物理力學性質指標,分為6 個工程地質大層,該場地⑤、⑥層分別可分為2 個亞層,具體見表1、表2。其中①層主要為人工堆填物;②層該場地缺失;③、④層為上更系統土層;⑤、⑥層為基巖。

2.3 邊坡穩定性分析

綜合計算結果和地勘現場調查,自然壩體邊坡受區域構造影響,各類結構面較發育,多處發育X 型節理,各結構面傾角較陡,并大于巖層傾角。西側邊坡前緣基本處于臨空狀態,在風化、降雨、地下水等對坡體穩定性有不利影響,存在至少5 處不穩定或欠穩定楔形體需要加固,如圖4 所示。

圖4 楔形體平面布置圖

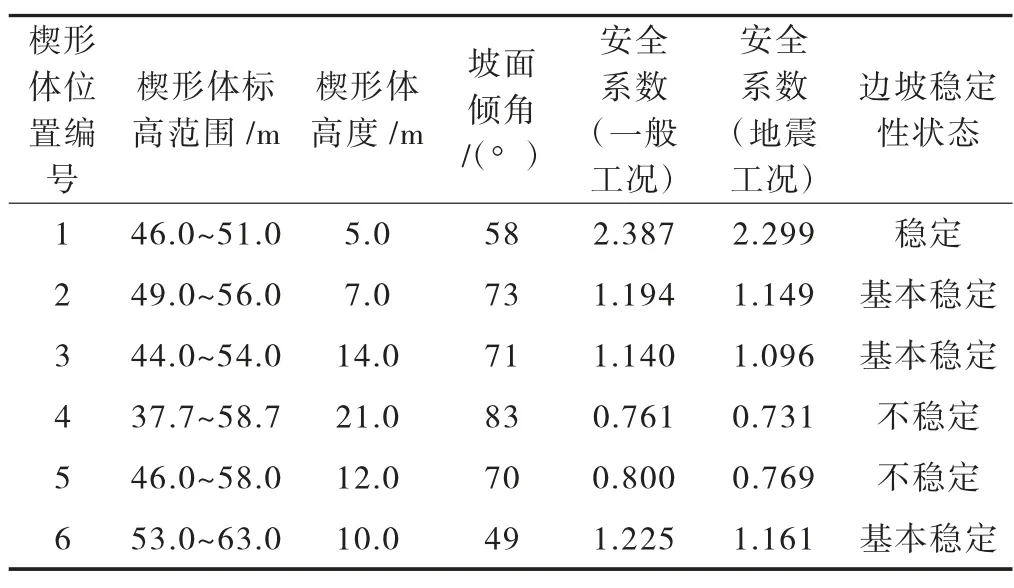

地勘資料中邊坡軟弱結構面分布情況,對可能發生崩塌或崩滑的位置進行區劃和穩定驗算,計算方法采用三維楔形體穩定分析。根據《建筑邊坡工程技術規范》(GB 50330—2013),邊坡工程安全等級為二級,穩定安全系數一般工況取1.30,地震工況取1.10,結果見表3。

表3 邊坡穩定性計算結果

表1 地層特征描述與分布情況

表2 巖土設計參數

如圖5 所示,根據施工勘察揭示的地層信息,選取13 個剖面進行穩定性復核,計算結果見表4。

由計算結果可知,除2-2、7-7 和10-10 剖面外,其余剖面邊坡穩定性安全系數滿足規范,邊坡整體穩定。

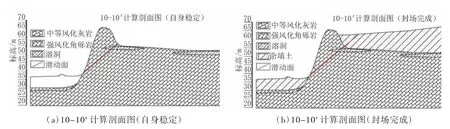

2-2 和7-7 剖面溶洞發育,溶洞內無填充物,形成了穿過溶洞的滑動面,從而影響巖體整體穩定性;10-10 剖面直立巖體寬度較小,抗滑力不足,邊坡處于欠穩定狀態。2-2 和7-7 剖面,后期對溶洞進行灌漿處理。如圖6 所示,考慮溶洞受灌漿作用,對邊坡穩定性重新進行計算,10-10 剖面附近填埋有大量污泥,考慮對污泥進行固化處理,提高土體強度,增加邊坡穩定性安全儲備,并進行了邊坡穩定性計算,結果見表5。

圖6 典型剖面(以10-10 為例)加固后計算剖面示意圖

通過計算結果可知,填土污泥固化邊坡穩定性系數得到提升,10-10 邊坡穩定性滿足計算要求;2-2、7-7 坡面巖溶發育段注漿之后溶洞串聯剖面不再是軟弱結構面,整體穩定系數有大幅提升,安全系數滿足規范要求。

圖5 典型剖面(以10-10 為例)計算模型

表4 邊坡穩定性復核結果

表5 危險剖面加固后穩定性計算結果

3 邊坡加固方案

3.1 方案比選

西側自然壩體外側邊坡為采石場遺留邊坡,坡高15~30 m,總長為460 m。西側山坡地層產狀較平緩、略有波狀起伏,總體傾向南西,為強~ 中風化灰巖邊坡。受區域構造影響,裂隙較發育;根據勘察資料成果及前面分析,西側坡體(自然壩體外邊坡)出現幾處不穩定楔形體,主要受節理裂隙不利組合結構面控制,破壞形式為崩塌或崩滑。根據施工勘察資料計算2-2 和7-7 剖面由于巖溶發育,邊坡處于欠穩定狀態,注漿加固之后邊坡整體處于穩定狀態;10-10 剖面處于欠穩定狀態,考慮注漿加固結合填土固化的方式。除此3 個剖面以外的其余剖面均處于穩定狀態。考慮到裸露邊坡體在自然條件下基巖裂隙水和垃圾滲濾液的長期潛蝕和腐蝕作用,未來可能會處于不穩定狀態,故需對邊坡進行加固設計。

巖質邊坡常規支護方案主要有噴錨支護、錨桿(錨索)支護、預應力錨索、錨索肋梁噴射混凝土、主動防護網、框架梁等支護型式。

該工程邊坡即要作為垃圾填埋場的護壁邊坡,不僅要保證邊坡自身的穩定還要保證邊坡在墻背填埋物的土壓力下處于穩定狀態,同時完整巖體為天然的不透水層,作為填埋場阻止滲濾液外滲的天然隔水帷幕。因此,本邊坡支護要考慮保證邊坡穩定性的同時,避免采用較長錨桿以形成新的滲漏通道。同時該邊坡位于風景區內部,邊坡支護需要考慮綠化和美觀生態環境的要求。

最終確定對于不穩定、欠穩定的楔形體區域采用框架梁+ 錨桿的支護方案;對于邊坡整體穩定性較好的邊坡區域釆用噴錨支護。

3.2 具體做法

3.2.1 框架梁支護

對于不穩定楔形體(楔形體 2、3、4、5、6),擬采用框架梁+ 錨桿支護。擬采用600 mm×500 mm 的C30 混凝土梁,格構框架間距3 m×3 m。格構間隔為150 mm 厚C25 細石噴射混凝土面層,支護錨桿采用12 m 長φ32@5 000 巖石錨桿,鉆孔直徑不小于110 mm,角度15°。最上面一排錨杄根據實際情況采用貫通連接。邊坡坡頂外緣2 m 外設置截水天溝,截水溝可結合滲漏液抽排系統統一考慮,但尺寸不得小于0.8 m×0.8 m,坡腳設置排水溝,兼做截污溝,排水溝做好防滲措施,尺寸不得小于0.8 m×0.8 m,排水溝上面覆混凝土透水篦板。排水溝以外1 m 處設攔石擋墻,擋墻高1.8 m,攔石擋墻兼做圍欄,防止游客誤入。

3.2.2 噴錨支護

坡面清除浮石、松動巖石碎塊(不得采取爆破方法),砍伐無特殊保留價值的樹木至根部。錨桿采用6 m 長φ25 巖石錨桿,鉆孔直徑不小于φ110,錨桿豎向及水平間距均為3 m 角度15°。邊坡角度與清理后巖石邊坡面基本一致,坡面設置φ10@200×200 鋼筋網片,并噴射150 mm 厚C25 細石混凝土面層。圖7 為項目完成圖。

圖7 類似項目完成圖

3.2.3 注漿固化

10-10 剖面區段,邊坡后面現存兩個污泥池,擬采用灌注水泥漿的方式對其進行固化,一方面可以減少墻背水壓力,提高填土的強度指標,增加邊坡的穩定性,另一方面可以降低滲濾液面水位高度,減少滲濾量。采用規格φ219 mm×10 mm 鋼管,按3 m×3 m 間距梅花形布孔,鋼管插入至巖層頂面,注漿壓力0.2~0.5 MPa,注漿量不小于加固體總體量的30%。加固體表面覆蓋200 mm 厚鋼筋混凝土壓頂,注漿結束后注漿管作為加筋體留在加固體內,頂端錨入壓頂。壓頂鋼筋混凝土澆筑至坡體邊緣,并與巖體進行錨固連接。此外,鋼筋混凝土壓頂還能防止雨水下滲。

4 結 論

該工程主要地質災害類型為巖溶和滑坡、崩塌。通過邊坡穩定性核算,裂隙發育區有5 處危巖體處于基本穩定或欠穩定狀態,有3 個剖面邊坡整體穩定性處于基本穩定狀態,其余10 個計算剖面處于穩定狀態。針對不同的邊坡狀態采取不同的支護方案,危巖體采用框架梁+錨桿的支護方案,巖溶導致的欠穩定剖面(2-2 和 7-7 剖面)采用溶洞注漿方案,10-10 剖面采用墻背填土污泥固化結合注漿的方案。