國際人工魚礁研究現狀與態勢分析*

張燦影,孫景春,魯景亮,馮志綱**

(1.中國科學院海洋研究所,山東青島 266071;2.中國科學院蘭州文獻情報中心,甘肅蘭州 730000)

0 引言

近年來,過度捕撈和大規模海上工程建設等造成的海洋資源衰竭、海域污染和典型生態系統破壞等問題越來越嚴重[1,2]。聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)報告表明,全球85%的漁業資源處于完全開發或過度開發的狀態[3]。另外,隨著水溫上升,沿海國家的水產養殖潛力會持續下降,特別是鰭魚和雙殼貝類(如牡蠣)[4]。有研究估計,到2300年世界漁業產量平均會下降20%,而北大西洋的漁業產量將下降近60%,西太平洋大部分地區的漁業產量將下降50%以上[5]。海洋變暖只是影響海洋漁業產量的眾多過程之一,海洋酸化、氧氣含量下降和棲息地喪失也給海洋生物的生存帶來持續威脅[6]。

不斷增長的飲食需求使歐洲許多漁場面臨壓力,例如地中海90%以上的魚類資源被過度開發。為解決該問題,歐盟已通過“地平線2020”資助計劃,在2018年至2020年間共資助1.665億歐元支持可持續的海洋資源捕撈[7]。美國國家大氣與海洋管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA)在其新一代戰略規劃中,著重強調保護、恢復和管理海岸帶與海洋資源,規范海洋漁業,保護瀕危海洋物種和恢復生境等,維持健康、富有生產力的生態系統[8]。聯合國教科文組織(UNESCO)發布的《聯合國海洋科學促進可持續發展十年(2021-2030)路線圖》(RoadmapofUnitedNationsDecadeofOceanScienceforSustainableDevelopment,2021-2030)報告提出6個具體的高級目標,其中之一就是基于海洋生態系統管理,形成良好的海洋生態環境,促進海洋健康發展,支持藍色經濟[9]。聯合國開發計劃署(UNDP)聯合全球環境基金(GEF)等相關組織發布《弄潮:社區推動海洋可持續發展》(MakingWaves:CommunitySolutions,SustainableOceans),報告重點關注海洋生態環境保護與海洋資源可持續利用,提出通過劃分海洋保護區、緩沖區,以及開展季節性禁漁來保護和恢復海洋漁業資源,通過發展可持續漁業和海洋水產養殖等方式改善海洋生物多樣性喪失、魚類棲息地缺乏保護和漁業過度捕撈的現狀[10]。

針對海洋漁業可持續發展出現的瓶頸問題,作為有效的魚類誘集設施和重要的漁業管理工具,很多國家開始大力開展人工魚礁(Artificial reefs,ARs)研究與建設[2,11-13]。人工魚礁最突出的用途是增殖資源、提高漁獲量和支持潛水等娛樂休閑活動[14],最近幾十年,被廣泛用于修復、改善和優化水生生物棲息環境,是海洋生境修復和生物資源養護的一項有效措施[1,15]。

國內外學者緊密圍繞人工魚礁這一主題開展了大量的研究工作,產出了豐富的研究成果。科學引文索引(Science Citation Index Expanded,SCIE)數據庫收錄了世界各學科領域內最優秀的科技期刊,其收錄的文獻能夠從宏觀層面反映出科學研究的發展動態。因此,本研究以SCIE數據庫為基礎,采用文獻計量的方法對人工魚礁的研究國家以及國際研究進展進行分析,了解該研究領域的發展態勢,把握相關研究的整體發展狀況,以期為我國人工魚礁研究與建設提供參考。

1 數據來源與分析工具

本研究以科學引文索引(Science Citation Index Expanded,SCIE)數據庫為基礎,以人工魚礁作為主題詞TS=("artificial reef*" OR "artificial fish reef*" OR "artificial marine habitat")進行檢索,文章類型為Article、Processedings paper和Review,檢索時間截至2019年8月11日,將數據進行合并、去重和清洗處理,最終得到1 391條數據。主要采用科睿唯安開發的文獻專利信息分析工具Derwent Data Analyzer (DDA) 進行數據分析。

2 整體科研產出情況

從發文時間來看,SCIE數據庫中最早有關人工魚礁的論文發表于1968年,由加拿大漁業研究委員會Scarratt撰寫,該論文概述了人工設置的巖石魚礁中美國龍蝦的生長狀況[16]。該魚礁是由直徑1 m大小的砂巖構成,覆蓋近3 000 m2。研究中提到:在最初的兩年中,龍蝦的增量速度很慢,但在7年內,外來龍蝦的生物量超過了附近自然區域[16]。

1989年以前,人工魚礁每年的論文數量均在20篇以下(圖1),1989年共發表36篇,其中美國26篇,意大利5篇,日本4篇,哥斯達黎加、法國和牙買加各參與1篇。美國發文數量的激增與1985年出臺的美國人工魚礁計劃大背景密不可分,此時人工魚礁的效用已得到普遍認可。但研究人員同時也指出,先前的大部分研究僅僅是定性描述,雖然可以觀察到人工魚礁建設區內物種的演替變化,但缺乏定量的實驗數據來支持人工魚礁的生態效應;未來人工魚礁建設應該基于科學的實驗方法進行尺寸設計和投放位置的確定,并改進監測人工魚礁生態群落和生物量變化的技術方法[17]。

圖1 人工魚礁SCI歷年發文量

1968年到21世紀初,美國、英國、以色列和日本是人工魚礁研究的主要國家,隨后,意大利、中國、法國和葡萄牙等國家的研究人員開始關注這一主題,導致人工魚礁研究發文數量的增加,但年均產出論文數量不多,僅43.07篇。

3 主要發文國家人工魚礁建設情況

3.1 主要發文國家

截至檢索日,按照論文作者所屬國家統計(論文署名地址包含該國家均計入數據),國際上人工魚礁研究發文量前10的國家分別是美國(428篇)、澳大利亞(132篇)、英國(100篇)、意大利(85篇)、中國(66篇)、法國(65篇)、葡萄牙(58篇)、西班牙(57篇)、日本(53篇)和巴西(52篇)(圖2),其中美國發文量占全部發文量的30.77%。我國雖然人工魚礁SCI發文數量不多,但2016-2018年這3年的發文數量占全部發文的40.91%,正處于快速發展時期。

圖2 國際人工魚礁發文量Top 10的國家

3.2 主要國家人工魚礁研究與建設情況

美國的人工魚礁發展起步較早。第一次有文獻記載的美國人工魚礁建設始于19世紀30年代,在南卡羅來納附近,使用的材料是木材。20世紀50年代,墨西哥灣也開始人工魚礁建設[18]。美國早期大多由市民志愿者利用廢棄物建設大型魚礁,預算較低,且通常放置在近海深水區,可供休閑漁業使用[17]。1984年,美國國會通過《國家漁業增值提案》,并提出應針對人工魚礁制定國家計劃;1985年,美國國家漁業局(NMFS)出臺美國人工魚礁計劃,重點明確了用于人工魚礁建設的材料標準,包括功能、兼容性、耐久性、穩定性以及可用性[19];隨后,得克薩斯州[20]和佛羅里達州[21]分別于1990年和1992年發布人工魚礁計劃,旨在監測和加強州附近海域的人工魚礁建設。

美國人工魚礁的規劃主體是州政府,建設者主要是企業、民間組織(釣魚協會、潛水協會等)[12]。目前有15個州參與人工魚礁建設,佛羅里達州是美國實施人工魚礁項目最先進地區之一,每年部署100多個人工魚礁,以應對漁業枯竭和棲息地退化,三十多年來,佛羅里達海洋基金在該州人工魚礁項目的發展中發揮了領導作用[22]。目前,大西洋中部地區有130多個人工魚礁區[23],得克薩斯州墨西哥灣海域有66個人工魚礁區[13]。

第一個有文獻記載的澳大利亞人工魚礁建設開始于1965年。漁業管理機構和公共利益團體提出在菲利普灣港部署人工魚礁,以提高漁獲量并可用于潛水娛樂,主要建設材料包括輪胎、混凝土、巖石以及廢棄船只[24,25]。1981年《環境保護(海上傾倒)法》[EnvironmentProtection(SeaDumping)Act1981]的實施,使得澳大利亞人工魚礁的安置和建造更加規范。人工魚礁的建立需要向澳大利亞環境和遺產部或澳大利亞大堡礁海洋公園管理局申請許可證,其建設的主要材料包括水泥、人工平臺和船舶等[26]。目前西澳大利亞州已投放6個大型人工魚礁,主要為參孫魚、粉紅鯛魚和銀魚等物種提供棲息地[27]。2013年,作為西南人工魚礁項目的一部分,西澳大利亞州初級生產部與Recfish West耗資238萬美元,在鄧斯伯勒和班伯里分別建立了兩個大型人工魚礁。每個魚礁由30個10 t重的鋼筋混凝土模塊組成,分布在4 hm2的人工魚礁區域[28]。自從部署人工魚礁以后,2015年上述兩個地區調查魚類種數由12種增加到50種以上,2016年調查魚類種數則分別增加到130種和126種[29]。

法國、葡萄牙和西班牙等歐洲國家人工魚礁建設最早分別可追溯到1968年、1989年和1987年[15,30,31],主要用于提高漁獲量并防止拖網等大型漁具的捕撈行為[15,32,33]。1995年,歐洲委員會資助設立歐洲人工魚礁研究網絡(European Artificial Reef Research Network,EARRN),來自意大利、法國、西班牙、葡萄牙、英國、荷蘭、芬蘭和德國的36個實驗室共51位研究人員構成了最初的研究團隊,以促進區域合作并指導歐洲未來人工魚礁建設工作。

日本的人工魚礁技術處于世界領先地位[14]。1916年,日本開始使用廢棄的海軍艦艇作為人工魚礁。1952年,日本政府推出五年計劃,利用混凝土塊建設人工魚礁[31]。1954年,日本政府開始有計劃地投資建設規模較小的人工魚礁,1958年則著手較大規模的人工魚礁建設。1974年,日本政府頒布了對漁業產生重大影響的《沿岸漁場整修開發法》。1976年,日本開始規模宏大的沿岸漁場整治開發工程,包括沿海人工魚礁建設、養殖場建設和環境保護,并從工程學、生物學和經濟學等多個角度開展人工魚礁科學研究,以支撐人工魚礁科學建設[12,34-36]。

4 國際主要研究內容

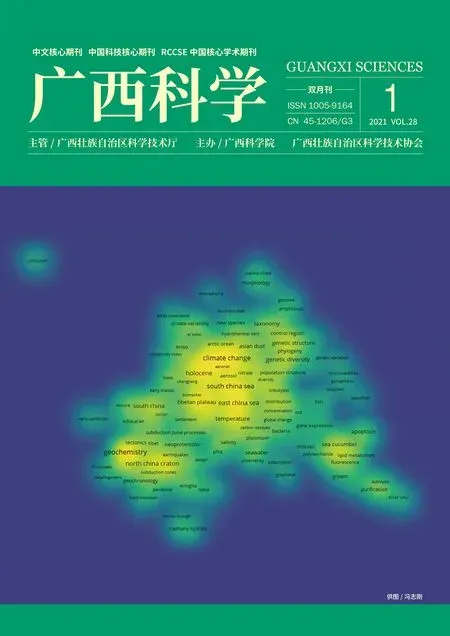

論文的關鍵詞能鮮明而直觀地表述文獻論述或表達的主題,許多學者利用作者關鍵詞分析某一領域的主要研究內容和熱點前沿趨勢,比如安全文化[37]、黑潮[38]以及牡蠣[39]等領域。1968-2019年,1 391篇有關人工魚礁的SCI論文中共有2 655個作者關鍵詞,其中75.82%(2 013個)的作者關鍵詞只出現1次,而11.53%(306個)的作者關鍵詞僅出現2次。除人工魚礁(Artificial reefs)外,珊瑚礁(Coral reefs)、珊瑚礁魚類(Coral reef fish)、魚類群聚(Fish assemblages)、亞海(Adriatic Sea)、地中海(Mediterranean Sea)、聲波遙測(Acoustic telemetry)、漁業管理(Fisheries management)、環境影響(Environmental impact)、墨西哥灣(Gulf of Mexico)、捕食(Predation)以及修復(Restoration)等作者關鍵詞都出現20次以上,研究地域主要分布于亞得里亞海、地中海、墨西哥灣和紅海等海域,主要作者關鍵詞可以具體分為四大研究主題(表1)。從作者關鍵詞來看,目前大多數關于人工魚礁的研究主要集中于生態學方面,包括人工魚礁群落結構、增殖資源、魚類誘集效果以及生態修復等,工程學方面則主要是人工魚礁設計、布局以及水動力學研究,另外還有生態和經濟效益評價研究。

表1 人工魚礁主要研究內容Table 1 Main research contents of ARs

4.1 生物群落結構與環境因子的相關性研究

生態學研究占人工魚礁全部發文比例最高,一直是重點研究內容之一。人工魚礁雖然是恢復漁業資源和修復受損沿海生態系統的有效措施之一,但并不能保證任何時刻都能起到增殖漁業資源的作用,因此有必要深入研究影響人工魚礁生物群落分布的主要環境影響因子[40]。人工魚礁生物群落的構成與礁體結構、環境因素有關,如礁體形態的復雜度、基底性質、放置深度及其與自然礁區的距離等[41],其他環境因子還包括溫度、鹽度、溶解氧、pH值、水流強度和波浪作用等[40,42]。Coll等[43]在分析地中海西部福爾梅特拉島上人工魚礁區生物群落組成時發現,人工魚礁原始基底是影響礁區生物群落組成的第一要素,季節變化是第二要素。也有研究表明,水溫是人工魚礁向魚類群落提供庇護所、食物資源、產卵棲息地,促進繁殖的關鍵因素[17],在高溫季節里,混凝土材料構建的人工魚礁中生物種類和數量相對較高[40]。人工魚礁深度對附著生物分布有重要影響,是制約人工魚礁區生物群落類型和分布格局的主要因素[44-46],有研究表明固著生物生物量隨人工魚礁深度的增加而減少[46,47],50-60 m深處是人工魚礁區生物量和生物多樣性相對較高的區域[45]。

4.2 生物誘集功能研究

魚礁投放后所產生的各種效應,如餌料效應、流場效應和音響效應等,在不同程度上吸引魚類的聚集,導致礁區周圍生物量的增加[48,49]。目前國際上圍繞人工魚礁生物誘集功能的研究主要集中在生物誘集效果評價、誘集效果影響因素以及人工魚礁對魚類行為的影響等3個方面。

相比于自然礁體對照區,多項研究表明人工魚礁生境下魚類種類豐富度、多樣性和生物量更高[50,51]。人工魚礁形狀和結構的復雜性直接影響生物的遮蔽空間,是影響礁區生物群落結構的重要屬性[52,53]。其他設計因素,如人工魚礁構建材料[54-57]、人工魚礁數量[58]、礁區面積[59]、礁體孔洞數量[59]、人工魚礁空間布局[60-62]等也會不同程度地影響礁區生物誘集效果。這些研究表明,人工魚礁生物量、豐富度和多樣性程度隨人工魚礁投放數量、礁區面積、礁體孔洞數量、礁體形狀的多樣性程度線性增加,不同建設材料和結構吸引的生物種類存在差異。因此,人工魚礁的設計和投放取決于投放環境的具體特征和預期取得的效果[63]。

人工魚礁是為重要經濟魚類營造適宜棲息環境的途徑之一,其對重要經濟魚類行為的影響也是研究人員關注熱點之一。紅鯛魚red snapper (Lutjanuscampechanus)是美國人工魚礁中數量最豐富的魚類物種之一[64],也是研究較多的典型魚類之一。多位研究人員利用標記重捕方法和聲波遙測等技術研究人工魚礁區域紅鯛魚的滯留時間、棲息地忠誠度和運動行為特征,研究結果均表明人工魚礁是紅鯛魚的重要棲息地,是有效的魚類管理工具。Szedlmayer[65]研究表明紅綢魚在人工魚礁區停留時間為17-597 d;Szedlmayer等[66]的研究結果則表明其停留時間為1-595 d,其中 67%的紅鯛魚在人工魚礁上的停留時間為長期(117-595 d),13%的紅鯛停留時間為8-91 d,20%的紅鯛停留時間少于4 d。Schroepfer等[67]研究結果表明,紅綢魚在人工魚礁區的平均停留時間為373 d。紅綢魚具有較高的人工魚礁棲息地忠誠度,生活在距離人工魚礁100 m的范圍內,其中75%的紅綢魚在30 m范圍內,且在夜里的活動距離比白天距離遠,離魚礁的距離隨魚體的增大而增大[68],離開人工魚礁往往發生在夜間[69]。

4.3 工程學研究

從SCI發文來看,人工魚礁工程學主要研究人工魚礁建設材料、人工魚礁結構設計、流體力學和水動力學等方面。人工魚礁建設材料多種多樣,礁體材料的選擇直接影響礁體的結構特征[70],且不同材料人工魚礁生物誘集效果和經濟效益差異顯著[57]。混凝土因結構穩定,很容易用于制造復雜形狀和大型空心形狀結構,是最常用的人工魚礁建設材料[31-32],但其成本相比其他材料較高[71]。進入21世紀,人工魚礁工程學領域提出生態材料的概念。因此,為提高普通混凝土的施工性能、機械性能和黏性等特性,諸多學者改良研發出新型人工魚礁混凝土,包括硫酸鋁鹽水泥,海砂和海水混凝土[72],以粒狀高爐礦渣、鋼渣和煙氣脫硫石膏等工業廢料為主要原料的綠色混凝土[73],以及以硫鋁酸鹽水泥(SAC)、海水和海砂為原料的經濟型低堿度的混凝土[74]。

在已發表的論文中有多個研究成果表明,海上風電場和石油鉆井平臺能為魚類等海洋生物提供發育和生長繁殖場所,具有人工魚礁功能,起到保護和增殖漁業資源的作用。研究人員建議世界各地的政府機構暫時停止對石油鉆井平臺、風力渦輪機和其他海上基礎設施的強制性退役拆除,將廢棄平臺、廢棄設施改造為人工魚礁,這樣能夠節約拆除成本、降低海上作業的風險,同時減小對海洋生態環境的影響[64,75-78]。

人工魚礁流場效應是影響漁業資源增殖的重要因素。人工魚礁投放后產生的上升流和背渦流能促進不同層次海水交換,改善魚群覓食條件,提高礁區周圍物種的豐富度和活躍度,其規模是評價人工魚礁流場效應的重要指標[79-81]。目前,人工魚礁流場效應研究主要圍繞流場效應的主要影響因素展開,包括人工魚礁投放位置和布局[82-84]、來流速度[85]、人工魚礁數量[86]、人工魚礁結構[87,88]、海底地形[89]和開口比[90]等,研究方法多采用k-ε湍流模型[86]、水槽實驗[88]、CFD仿真[82,87]、PIV技術[82,85]和有限體積數值[89]等方法。

4.4 社會、生態和經濟效益研究

多項研究表明,人工魚礁的部署能給當地漁民帶來可觀的經濟效益,增加漁民收入[91,92],還可增加海上休閑捕魚和潛水的機會。企業、民間組織(釣魚協會、潛水運營商等),通過建造人工魚礁吸引垂釣愛好者和潛水人員前來進行休閑活動,促進休閑漁業和旅游業的發展。除當地租船公司、潛水和捕魚設備商店外,酒店和餐館等也可能受益于人工魚礁的開發。但如果人工魚礁僅僅是吸引建設區內的魚類聚集,而未增加生物資源總量,則有可能導致過度捕撈[17]。因此研究強調,為防止過度捕撈,需要制定明確的開發戰略,以控制人工魚礁周圍的捕撈活動[93]。

人工魚礁建設刺激當地旅游與娛樂活動發展,直接影響當地的社會和經濟,提高當地經濟實力[94]。有調查研究顯示,2000年6月至2001年5月這一年,美國佛羅里達州布勞沃德縣的人工魚礁吸引近400萬游客,為當地經濟帶來9.61億美元的銷售額以及5.02億美元的收入,增加就業崗位約1.7萬個[95]。昆士蘭州伯內特海岸的科克倫人工魚礁每年為該地區帶來大約100萬澳元收入[96],美國得克薩斯州沿岸人工魚礁區的漁業休閑活動占全部活動的40%[13]。Chen等[97]認為人工魚礁可以給當地帶來可觀的經濟效益,并利用旅行成本法(Travel Cost Method,TCM)和條件價值法(Contingent Valuation Method,CVM)評估臺灣澎湖人工魚礁的旅游娛樂價值,認為人工魚礁門票估計年收入約170萬美元到190萬美元,漁船捕魚和潛水的年經濟價值分別為3 700萬美元和5 200萬美元,并建議在人工魚礁選址時應考慮潛水和休閑捕魚等娛樂活動的開發。

為最大化實現人工魚礁社會經濟價值[14],Sutton等[14]建議人工魚礁建設計劃、實施和管理過程應包括以下步驟:(1)評估當地對人工魚礁的需求;(2)咨詢利益相關者;(3)進行成本/效益分析;(4)決定是否進行人工魚礁建設;(5)讓利益相關者參與規劃和管理過程;(6)制定明確的社會經濟目標;(7)考慮社會經濟適當管理計劃中的問題;(8)監督和評估社會和經濟問題。

從不同國家作者發文來看,各個國家研究各有側重,各具特色。其中,中國、韓國和日本等亞洲國家更關注人工魚礁建設區流場效應和人工魚礁新型材料研究,美國在人工魚礁區生物群落生態結構以及規劃管理方面研究比較突出,澳大利亞學者更注重人工魚礁與自然礁區之間的比較研究,歐洲國家則在人工魚礁社會經濟價值和生態效益研究方面研究成果較多。

5 結論

本文通過綜合分析SCIE數據庫中人工魚礁研究論文,挖掘國際人工魚礁整體研究現狀,深入分析國際研究重點方向,并調研發文量靠前國家,包括美國、澳大利亞、日本和歐洲國家人工魚礁建設情況。研究發現全球年均產出論文數量雖然不多,但發文數量整體呈增長趨勢。美國是人工魚礁研究發文數量最多的國家。國際研究主題主要包括人工魚礁區生物群落結構與環境因子的相關性研究、人工魚礁生物誘集效果研究、工程學研究以及社會、經濟效益研究,且各國研究各有側重、各具特色,研究內容因建設目標而異。

從SCI發文來看,我國在人工魚礁所產生的社會和經濟效益評價方面產出較少。為進一步促進海洋漁業資源和海洋生態環境的可持續發展,未來我國人工魚礁建設應強化科研與實踐的結合,以科學研究指導人工魚礁建設實踐,在材料選擇和結構設計方面應更加規范化和科學化,并建立人工魚礁生態和社會經濟影響監測、評估方法體系,確保人工魚礁的建設達到預期效果。