用木頭發電的博士

木頭也能發電?幾十年前人類就有此暢想,但直到2021年,來自中國江蘇的30歲學者孫建國終于將其實現。

20世紀四五十年代,人們就發現木材中具有壓電效應,對木材施加一定的應力便可在其表面獲得相應的電荷,也就是直接把機械能轉化為電能。

比較可惜的是,木材里的這種壓電效應十分微弱,遠低于石英等其他壓電材料。極其微弱的電荷輸出,使得木材的電能供應之路一直受阻。

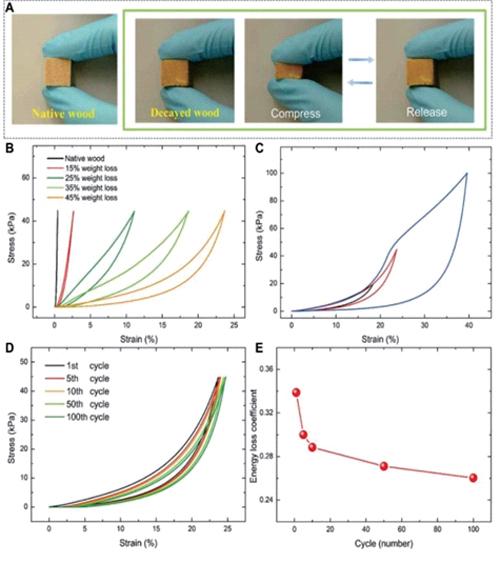

幾十年后,目前就讀于瑞士蘇黎世聯邦理工學院的博士生孫建國, 通過調整木材的內部結構, 讓其壓電輸出提高55倍, 打破了一直以來限制木材壓電性能發展的瓶頸, 而且解決方法也很奇特 —— 故意腐爛木頭。

近日, 相關論文《選擇性腐爛的木材增強了機械能轉換》已刊出。

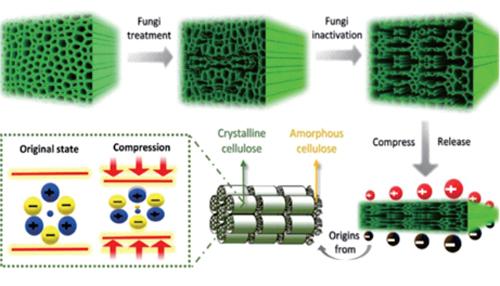

腐爛木頭的具體流程,是把木材放到培養皿中,培養皿中放有一些白腐菌,環境也會設置成適合白腐菌生存的條件,比如濕度要比較高、光線要比較暗。

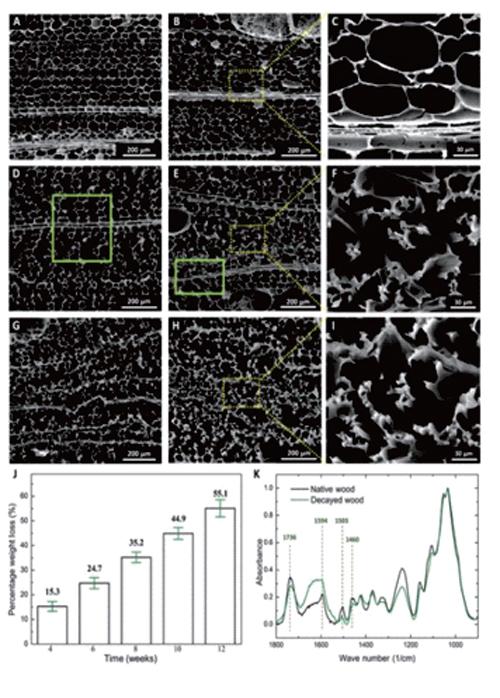

被密封在培養皿中的木材,經過不同的培養時間后,其重量會有不同程度的損失,而這種損失主要源于被真菌吃掉的木質素。

研究中,孫建國通過檢驗不同腐蝕時間后木材的各項性能, 比如重量損失和可壓縮性來確定適合本研究的實驗條件,最終獲得了最適宜的樣品。

據悉,木材主要由木質素、纖維素和半纖維素構成,其中纖維素好比木材的骨架,可起到支撐作用,而木材的壓電性主要源于纖維素結晶區的形變;木質素則起到纖維間的粘結和加固的作用, 有一點類似膠水的感覺。

由于原始木材的形變能力較弱,在較小的壓力下,結晶纖維素的形變幾不可見,因此其產生的電荷也較為微弱。若是施加較大的力,又會損毀木材。

孫建國的目的是要打散木材原有的結構,使其變成一種形變能力和回彈性都比較好的新型結構,而這個過程則必須先使用干預手段除掉木質素,其中他使用的生物方法相比化學方法更加綠色環保,這也是本次研究的較大創新之處。

經過六周后,具有高壓縮性的木材即可被制造出來,通過給其施加一定的壓力,纖維可發生較大形變,木材的表面也會釋放更多的電能。

隨后,孫建國把9塊腐朽木材放在一起,貼上導電銅箔來收集產生的電荷,最后在電極上面蓋有木質貼面進行保護,一個木材能源轉換器就這樣誕生了,并通過用手擊打木材表面,成功點亮了一顆LED燈,邁出了木材利用壓電效應為生活供電的第一步。

用這種方法制備的腐爛木材,僅使用邊長15毫米的腐爛木材立方塊就可產生0.85V的電壓。若是增加其面積,就能制作出大型的供電木地板,不僅可為家庭進行一些微型電器的供電,還可作為預防老人跌倒的傳感器。不過,該技術目前僅適用于巴沙木,因為它們的密度非常低、細胞壁也非常薄。

“反其道而 我們行推之薦”的研究

因為木材腐蝕一直都存在,比如買回家的木材家具,總會讓人擔心腐蝕,一旦遇到陰冷潮濕的氣候,菌類就比較容易滋生,家具被腐蝕后就不能使用,為此出現很多防止真菌腐蝕的研究,有些代價比較高,比如涂一些保護層。

但孫建國打算反其道而行之, 他認為,與其花精力去預防這種現象,不如去思考這種現象中是否有可以利用的地方,也就是變廢為寶。

研究中,他發現使用特定真菌去腐蝕木材之后,木材會呈現出類似海綿的力學行為,就像彈簧似的用手壓木材,木材雖然因為擠壓而變形, 但很快就能恢復原狀,與此同時還可產生電能。

雖然我們初中物理課上被告知,木材是絕緣體。但是導電和產生電是兩回事,很多絕緣材料,都會像木材一樣因為獨特的晶體結構而具有一定的壓電效應,比如水晶。通俗來講,壓電效應就是你給物體一個壓力,它就會產生一點形變,隨后就會產生電荷,而木材剛好就有這種壓電效應。

木質能量轉化器本身主要由木材組成,木材在壓電效應中產生的電荷,主要產生在被按壓的表面上,因此要在上面安裝兩片電極,如果想利用這種電荷就要導出來, 然后分別再用兩根導線連出去即可。

由于木材是天然材料,加上本次使用的是常見樹種,因此無論是合成設備、制備工藝還是合成材料,成本都非常低且極為環保。

使用同樣的方法,去處理大片木材,這些木材就可組成木地板,用在家庭、運動場、酒吧等人群聚居地,人們走上去就能產生電流。

孫建國曾做過粗略計算,以100人的場所為例,如果鋪設這種木地板,每秒鐘大約可產生將近一萬伏電壓,這些電存起來就能給手機等充電。

克服較低電能輸出,可幫助大規模推廣

不過,孫建國也表示,這種可發電的木材,距離實際的大規模應用仍有很多瓶頸需要克服。即使較大面積的木材,能產生更高的電壓電流,大的阻抗和不平衡的負載匹配還是很難直接驅動大型的電子設備,因此需要有效的電源管理。

除此以外, 如果想把發電木材做大,無論是真菌培養時間、還是裝載木材的設備都給實驗室提出了更高要求。

并且,單位面積下木材能夠產生的電壓電流輸出,相比其他的壓電材料還是比較微弱,因此需要更進一步開發和研究來提升其性能,目前只可以給常見供電方式提供補充。

在壽命上,孫建國表示,處理后的木材, 基本和家用木地板的壽命差不多,大約在十年左右,在干燥少蟲少真菌的環境中,壽命會更長。

木材的碳足跡,比混凝土以及鋼結構的要低,自然也更環保。作為一種地球上最豐富的可再生自然資源之一,它的成本也比較低廉。此外, 木材美觀的外表、堅固且輕巧、易于使用等特性,也使得其被作為建筑材料被使用了許多年。

概括來說,孫建國和他所在的由伯格特教授領導的瑞士研究團隊一次又一次地證明了“木材不僅僅是一種建筑材料”。

例如, 他們已經開發出高強度、可防水、可磁化的木材。最近,該團隊還與瑞士聯邦材料科學與技術實驗室研究小組一起,又開發出了一種簡單、環保的方法,該方法可以從一種木制海綿中發電的工藝,為木頭的研究領域提供了新的發展方向,這一成果也于近期在Science Advances上進行了報道。

孫建國今年30歲,本科就讀于鄭州大學材料系,主修材料成型與控制。他的求學經歷并非一帆風順,因為材料成型更注重實際運用,而他對創意的想法構建更感興趣,他曾打算在鄭州大學本科畢業后,跨專業讀一個工業設計的碩士。

因為沒有繪畫功底,他去北京參加了一個訓練營, 訓練期間雖然每天凌晨兩點才睡、六點就起床,交上去的作業始終不如人意,后來他認真思考,覺得與其把步子邁太大,突然涉及一個完全陌生的領域,不如依然在材料專業中探索一個想法和理論創新空間都比較大的方向,便從材料成型轉到了納米材料方向。

于是,碩士來到臺灣清華大學繼續就讀材料系,主修納米材料方向,并師從臺灣清華大學的前任校長陳力俊院士。

后申請到全額獎學金,來到愛因斯坦的母校蘇黎世聯邦理工學院讀博。讀博期間,課題組主要研究方向是木頭,而他發現木頭竟有微弱的壓電效應,這正好能將自己之前的學術背景和該組的主要研究方向聯系起來,從而在木材領域和發電機領域都能貢獻一些有用的輸出。

據他介紹,蘇黎世聯邦理工學院是聞名全球的世界頂尖研究型大學,位列2021QS世界大學排名第6位,曾有32位諾貝爾獎得主在此學習工作。談及未來,他表示,首先希望能在今年夏天順利地通過答辯,拿到博士學位。

他表示, 由于建筑物約占全球能耗的40% ,約占全球溫室氣體排放量的四分之一,提高建筑能效將在滿足未來能源和氣候目標方面,起著越來越重要的作用。

他認為除了被動減少能源消耗外,讓建筑本身積極地產生電能也至關重要。因此,他將致力于通過改性原始建筑材料(例如木材)從而讓它們實現自我供電,提高建筑能效甚至最終改善氣候環境。

博士畢業后,他說自己會考慮在蘇黎世聯邦理工學院再做一段時間的博士后,積累更多的研究經驗,再回歸祖國投身高校,繼續做木材發電機的相關科研工作。