圖書館與元宇宙理論融合:內涵特征、體系結構與發展趨勢*

張興旺 畢語馨 鄭 聰

(1.桂林理工大學旅游與風景園林學院 廣西桂林 541004)

(2.桂林理工大學圖書館 廣西桂林 541004)

厘清圖書館與元宇宙理論融合的內涵特征、體系結構是構建圖書館元宇宙的前提與基礎。近年來,伴隨著人工智能、數字孿生、VR/AR/MR/XR 現實等理論與技術的突破性進展,“元宇宙(Metaverse)”逐漸從“夢想”走向“現實”,成為當前互聯網領域的研究焦點之一,同時為未來圖書館的建設和發展提供了啟發式的理論、方法與技術。 元宇宙并不是一項獨立技術,而是人工智能、數字孿生、物聯網等一系列信息技術的深度融合,在為圖書館帶來巨大機遇與挑戰的同時,也能為用戶提供從二維到三維、從虛實分離到虛實融合、從單一平面視覺到多元感官體驗層面的三維沉浸式知識服務體驗,進而催生一種線上線下深度融合的新型知識組織、管理與服務模式。

如何融合和使用元宇宙理念與技術,搭建以沉浸式體驗交互、虛實融合、去中心化、知識內容生產多元協作等為主要特征的圖書館元宇宙空間與應用情境,是一個值得深思的重要學術問題。 本文在對圖書館與元宇宙理論融合的發展緣起、 內涵特征等進行分析的基礎上,設計并提出了相應的圖書館元宇宙體系結構,并對其未來發展趨勢及面臨的主要問題進行了分析。

1 圖書館與元宇宙理論融合的內涵特征

1.1 元宇宙的興起與發展

什么是元宇宙?目前尚無統一的概念界定。我們認為,元宇宙是全面融合新型信息技術而創造的虛實融合的一種新型互聯網應用業態和社會形態,是一個平行且獨立于現實物理世界的虛擬信息空間。它是基于VR/AR/MR/XR 現實技術提供沉浸式體驗交互體系,基于數字孿生技術創造虛實映射、以虛控實的虛擬數字模型,基于區塊鏈技術構建虛擬經濟與金融體系,并實現虛擬信息空間與現實物理世界的身份、社交、經濟、社會和文明等體系的深度融合,并且允許每個用戶在特定權限內進行世界編輯、知識創造和內容生產。

元宇宙概念源自1992 年Neal Stephenson 在小說《雪崩》(Snow Crash)中首次創造的“Metaverse(原譯為‘超元域’‘虛擬空間’)”與“Avatar”兩個概念,隨后Facebook、Microsoft、NVIDIA、騰訊等多家科技巨頭聯合熱炒,使之迅速成為信息科技、互聯網領域最引人矚目的焦點問題。2021 年7 月,Facebook 正式更名為Meta,全面打造集Creator 內容創作社區、Oculus Developer Hub 開發者服務平臺、AR/VR Oculus Quest 2沉浸式體驗技術、Diem 數字貨幣支付與經濟體系、Horizon Workrooms 虛擬辦公空間等內容為一體的元宇宙生態系統;Microsoft 對Azure、Synapse、Power Platform、Mesh、Hololens 等平臺進行優化、 改進與集成,打造基于數字孿生的元宇宙體系;Decentraland以數字化藝術作品為核心內容,打造基于區塊鏈技術和NFT 數字代幣的藝術作品元宇宙服務體系;騰訊圍繞社交、內容創作、游戲、教育等內容,打造未來全真互聯網生態體系;日本VR 開發商Hassilas 首創Mechaverse 元宇宙平臺,打造集虛擬動漫、教育、游戲、商場、音樂廳、體育場與社交等內容為一體的元宇宙生態系統。 此外,Epic Games、Rolox、Sony、字節跳動、網易、莉莉絲、米哈游、SamSung、SK telecom等企業紛紛涉足元宇宙產業,諸多全球知名決策咨詢公司極度看好元宇宙的產業發展與未來市場前景。

1.2 圖書館與元宇宙理論融合的內涵

圖書館與元宇宙理論融合目的是嘗試通過創造一個虛實融合的新型知識組織、管理與服務生態體系,來構建一個平行且獨立于圖書館物理世界,以沉浸式的體驗交互、多元協作的內容生產、虛實融合的空間交互、去中心化的經濟系統、數字化的“人-機-物-環境”等為主要特征的圖書館元宇宙空間。“元宇宙”不僅是一種技術,更是3D 互聯網時代未來圖書館建設與發展的一種新思想、新模式與新方法。

圖書館元宇宙是圖書館與元宇宙理論融合的目標和落腳點,其本質是通過對圖書館物理世界的泛在立體感知、全域數字標識、狀態精準映射、數據協同計算、信息實時分析、服務模擬仿真、決策精準實施、自我智慧成長,實現圖書館的感知、映射、模擬、決策和管控,解決知識組織、管理與服務過程中一系列動態演變、復雜多元和不確定性問題,全面提高圖書館文獻、數據、信息、知識、智力資源與所有相關物理實體資源(如建筑、書架、網絡設備、辦公設施、水電空調等)的協同配置與信息交互,實現圖書館級物理實體資源與數據資源閉環賦能體系,逐步構建虛實融合、實時映射與協同交互的圖書館元宇宙網絡生態體系。

盡管元宇宙的應用場景目前還主要集中在游戲娛樂領域,但它作為一種需求升級與技術演進驅動下知識組織、管理與服務的創新理念,自被提出以來,正迅速滲透到智慧教育、智慧醫療、智能制造、文化藝術、金融貿易、內容生產、廣告媒體、軍事仿真以及各類行業垂直社交等應用領域,這為圖書館與元宇宙理論融合研究提供了重要參考和借鑒。

1.3 圖書館元宇宙的基本特征

元宇宙作為一系列新型信息技術“連點成線”的技術創新總和,具有持續性、實時性、兼容性、經濟屬性、可連接性、可創造性等六大主要特性。圖書館元宇宙作為元宇宙的重要組成部分之一,能全面感知圖書館人、機、物、環境等要素及其彼此之間的關聯關系,實現圖書館物理世界與元宇宙空間的有效銜接。 因此,除了繼承以上六大主要特性之外,還兼具以下六個基本特征:

(1)全域感知:在圖書館元宇宙空間中構建全域、全量、全時段的泛在感知與數字標識體系,實現圖書館運維態勢的多物理量、多維度、多尺度、多層次的“人-機-物-環境”之間的精準映射與監測,這是圖書館與元宇宙融合的基礎與前提。

(2)精準映射:通過對圖書館人、機、物、環境等相關實體資源的泛在物聯傳感設施的布設,實現對圖書館內外部環境、網絡設施、辦公設備、水電空調基礎設施、文獻與信息資源、建設、管理與服務過程等全要素/全業務/全狀態/全過程數字化建模與語義化描述,以及對圖書館運維態勢的全域感知與實時監測,從數字與信息維度上形成對圖書館的全要素/全業務/全狀態/全過程的精準映射、描述與表達。

(3)虛實融合:一方面,在圖書館物理世界中可采集、存儲、處理與分析各類數據資源,并通過物理實體設備設施隨時隨地進入元宇宙空間,實現虛實映射;另一方面,在元宇宙空間中可實時觀察圖書館物理世界空間狀況,根據服務需求,有條件地反向干預實體資源的運轉,實現以虛控實。

(4)模型定義:在元宇宙空間中分別為圖書館人、機、物、環境等要素構建相應的虛擬數字模型,以模型方式仿真推演人、機、物、環境在圖書館建設、管理、服務情境中的活動與行為,通過大數據、人工智能、區塊鏈、邊緣計算等技術,軟性引導和操控圖書館的資源建設、智能管理與智慧服務活動、知識服務全生命周期管理、智能建筑與空間環境管控、水電能源調度、服務資源協調、虛實融合與協同交互等。

(5)智能干預:通過在圖書館元宇宙空間中進行模擬仿真與運行推演,對其知識組織、管理與服務過程中可能遇到的瓶頸制約、潛在矛盾、重要問題等進行智能干預,使其回歸科學、合理的運行軌道,從而持續地對知識組織、管理和服務進行迭代優化,賦予圖書館“智慧”。

(6)智慧成長:通過人工智能技術與算法,自動監測知識組織、管理與服務規律,推動內生迭代優化,實現圖書館元宇宙的智慧學習與自我成長。

2 圖書館與元宇宙理論融合的體系結構

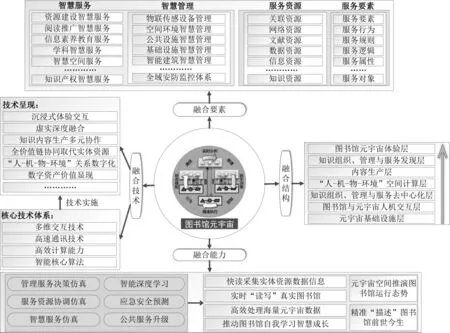

目前,大規模元宇宙的應用實踐還為時尚早,但虛實融合早已是互聯網發展的主要趨勢,網絡環境(5G、6G 等)、虛實界面(VR/AR/MR/XR 現實、機器人、人機交互等)、數據處理(云計算、人工智能、大數據等)、認證機制(區塊鏈等)、內容生產(人工智能、數字孿生等)等成為元宇宙應用實踐的重要支撐。由此,根據圖書館與元宇宙理論融合的需求,從融合結構、融合要素、融合技術、融合能力等四個方面,設計并構建了圖書館元宇宙的體系結構(見圖1)。

圖1 圖書館元宇宙的體系結構

2.1 圖書館元宇宙的融合結構

游戲《Second Life》、電影《頭號玩家》、Facebook的VR 社交平臺《Horizon》所構建的元宇宙中,用戶可通過數字分身進入元宇宙空間中生活、學習和工作,它們所構建的游戲、生活和社交元宇宙具有共同的技術結構和特征。

圖書館元宇宙作為元宇宙的重要組成部分之一,繼承了相應的技術結構,主要分為圖書館元宇宙基礎設施層、人機交互層、去中心化層、“人-機-物-環境”空間計算層、內容生產層、知識管理與服務發現層、沉浸式體驗層等七個層次。相關融合結構如下:(1)基礎設施層。 主要包括5G/6G 網絡、WIFI 6、物聯網、云計算、GPU、框架協議、算力與網絡等軟硬件設備設施, 以及圖書館管理與服務所需的各類設備設施;(2)人機交互層。 主要包括圖書館與元宇宙之間人機交互所需的技術與設備設施, 如各類便攜式、可穿戴式、觸摸式、聲控、手勢、腦機交互等相關技術、標準、協議與設備設施;(3)去中心化層。 主要指通過邊緣計算、區塊鏈、AI 代理等技術,實現云宇宙中數據、信息、知識與虛擬物品等數字資產的去中心化,實現數字資產的有效確權、價值界定與虛擬交易;(4)“人-機-物-環境”空間計算層。主要采用3D引擎、VR/AR/MR/XR 現實、多任務界面與地理空間信息等技術,實現對圖書館元宇宙涉及到的所有人、機、物、環境等要素的精準測繪、語義關聯、數字建模與時空協同;(5)內容生產層。主要是幫助各類數據、信息、知識提供者、使用者與創造者進行內容生產,將成果及其關聯知識數字化與貨幣化, 在安全可控的數字經濟體系與交易體系下進行成果流通、交易;(6)知識管理與服務發現層。主要為數據、信息、知識管理者、創造者與使用者提供管理與服務環境,包括各種相應的管理、服務與應用商店(或平臺)等;(7)沉浸式體驗層。主要為用戶提供相應的沉浸式體驗與交互環境、平臺與應用。

2.2 圖書館元宇宙的融合要素

圖書館元宇宙需要在解決圖書館所涉及到的人(數據、信息、知識提供者、創造者、使用者、管理者等)、機(VR/AR/MR/XR、可穿戴設備、云計算、5G/6G網絡設備以及各類物聯傳感設備等)、物(圖書、報刊、服務設備等)、環境(空間、人文、信息空間與環境等)等要素交互、連接與融合的基礎上,分別構建相應的物理、模型、數據、服務交互與融合體系,并通過設定的規則、約束、條件與邏輯,實現相關人、機、物、環境等多源、異構要素的實時感知、感知接入、互聯互通與智能融合。

在融合過程中,需要對圖書館及其元宇宙運行所涉及到的所有要素進行建模,包括云宇宙空間的各類模型、要素、規則、邏輯、屬性與知識等,用以在元宇宙中模擬仿真圖書館管理、服務過程。其融合要素主要包括以下四種類型:(1)服務要素。 主要包括圖書館與元宇宙融合所涉及到的服務要素、融合行為、運行規則、標準協議、業務邏輯、屬性特征、服務對象等;(2)服務資源。 主要包括相關文獻、數據、信息、知識資源、網絡資源、軟硬件基礎設施資源等;(3)智慧管理要素。主要包括圖書館智慧管理過程中所涉及到的智能建筑、軟硬件基礎設施、物聯傳感設備設施、空間環境、公共設施、全域安防監控體系等;(4)智慧服務要素。 主要包括圖書館資源建設服務、內容生產、學科服務、空間服務、閱讀推廣服務、信息素養教育、知識交易、數字資產與知識產權服務等。

2.3 圖書館元宇宙的融合技術

圖書館元宇宙需要采用大數據、云計算、人工智能、區塊鏈、數字孿生、VR/AR/MR/XR 現實等一系列技術創新融合,來模擬、監控、診斷、預測與控制圖書館知識組織、管理、服務過程和行為,為知識生產全過程質量追溯和知識組織、管理、服務模式創新奠定數據基礎,并從根本上推進知識生產全生命周期各環節的高效協同,驅動知識組織、管理與服務創新。 圖書館元宇宙的融合技術主要包括多維交互技術、高速通訊技術、高效計算能力、智能核心算法等四個方面。

(1)多維交互技術。 通過VR/AR/MR/XR、全身追蹤(如眼動追蹤、手勢交互、表情交互、語音交互等)、全身傳感(如溫度、光敏、視覺、壓力傳感器、智能感應環等)等多維交互技術,實現用戶與圖書館元宇宙之間的多維度人機交互,從而為用戶提供沉浸式體驗。

(2)高速通訊技術。 通過5G/6G、WIFI 6(如MIMO、OFDMA 等技術)等多種通訊技術來提升信息傳輸與交互速率,解決云端圖像、動畫、視頻或模型等多維數字模型構建、渲染與展示問題,實現圖書館物理世界與元宇宙虛擬空間的虛實融合嵌入、實時雙向映射與虛實互聯互通。

(3)高效計算能力。圖書館與元宇宙的信息交互接口是VR/AR/MR/XR 設備設施,其數據交互與計算能力會對用戶體驗質量產生直接影響,這需要通過底層芯片優化、云計算、邊緣計算、傳感器優化、系統優化等技術,來提升其數據計算、存儲、傳輸與處理能力,進而解決相關VR/AR/MR/XR 設備設施的分辨率、幀率、頭部MTP 時延、算力負荷大、高性能需求與低功耗供應不匹配等問題。

(4)智能核心算法。 圖書館元宇宙硬件分辨率、時延與幀率等會直接影響用戶沉浸式體驗質量,這些要素與圖像、動畫、視頻渲染技術有直接關系,如何在5G/6G、WIFI 6 等大帶寬低時延網絡環境中進行高效的視覺渲染、壓縮與計算,就成為需要解決的重要技術問題,而高效智能的視覺壓縮、渲染、處理與交互算法就成為關鍵所在。

2.4 圖書館元宇宙的融合能力

根據以上分析,結合當前信息技術的發展態勢與用戶知識服務需求,全面了解和掌握元宇宙能給圖書館帶來哪些核心能力,將有助于理解圖書館需要怎樣的“元宇宙”。

(1)虛實映射與融合能力。 通過VR/AR/MR/XR、紅外/激光/光電傳感器、位移傳感器、可穿戴、RFID等智能物聯傳感設備與技術,實時采集圖書館物理世界中所有實體資源運行與活動過程,獲取相關人、機、物與環境等要素的多物理量、多維度、多尺度、多層次信息,實現圖書館“人-機-物-環境”泛在感知、識別、連接、交互與管控,從而實時感知圖書館建設、管理與服務“脈搏”跳動。

(2)精準映射與表達能力。通過對圖書館人、機、物、環境不同類型、層次、維度的數據感知與采集,結合新型主流測繪、三維建模與模擬仿真技術,對圖書館進行全要素/全業務/全狀態/全過程數字化建模和語義化描述,從建筑到文獻、從粗到細、從外到里、從軟件到硬件、從宏觀到微觀、從過去到未來等不同維度、粒度、精度與角度,實現對圖書館“前世今生”的精準描述與表達。

(3)視覺建模與可視化呈現能力。通過三維視覺建模引擎(如Spatial 3D Model、LiDAR、OpenGL 等)、多層次可視化渲染(如GPU Shader、Streaming 等)與可視化展示引擎(如WebGL、DataV 等),根據圖書館人、機、物、環境等要素的屬性特征,以及水、電、光、聲、溫度、濕度、空間、建筑等環境特征,分別對其進行視覺數字建模;針對圖書館建設、管理、服務邏輯與規則, 提供相關業務邏輯與業務規則的可視化呈現,以及業務過程的全流程回溯與可視化呈現;根據管理服務需求與業務情境,提供相關建設、管理與服務情境的多層次、多維度、多元化的可視化呈現。

(4)多源異構數據關聯與融合能力。 將所有原始、分散、異構數據資源在圖書館元宇宙空間中進行時序疊加,按對象屬性特征、數據關聯規律與業務邏輯特征進行數據關聯集成,并以業務邏輯模型與數據關聯關系為基礎,構建相應的數據融合模型,進而提供統一的數據開發利用與共建共享服務接口。

(5)時空分析與協同計算能力。圖書館各實體資源彼此之間存在一定的時序與空間位置關聯,針對具體應用情境與服務需求,需進行相應的距離、位置、體積、時序等時空數據分析與計算,以及物體之間、模型之間的疊加、時序與預測分析等時空分析與計算,用戶行動軌跡、路徑規劃、空間與環境理解、行為域與空間域分析等時序分析與計算。

(6)模擬推演未來運行發展能力。 在元宇宙空間中通過模擬仿真、事態擬合,進行相應知識組織、管理與服務模擬仿真與推演計算,從而為相應的規劃建設、智能管理、智慧服務、未來發展、應急預案等提供決策依據,促進服務資源調配與組合優化,實現真正地智慧管理與服務。

(7)虛實融合與協同交互能力。構建與圖書館物理世界完全映射的元宇宙空間,形成虛實精準映射、一一對應的虛擬數字模型,既能通過特定設備設施進入圖書館元宇宙空間,又可依據實際需求,在元宇宙空間中實現以虛控實。

(8)自我優化智慧成長能力。采用深度學習、視覺計算、神經網絡等人工智能技術,實現圖書館“智能物聯感知(服務需求分析(視覺大數據分析(服務模型構建(自我迭代優化(數據深度學習(服務決策執行”的循環,滿足用戶智慧化、多樣化、個性化知識服務需求,推動圖書館元宇宙的自我優化與智慧成長。

2.5 圖書館元宇宙構建面臨的主要挑戰

從本質上來看,圖書館元宇宙是面向未來3D 型互聯網環境的一套復雜的理論體系與技術方案,多種技術集成、多源數據融合和多類體系融合是元宇宙在圖書館中應用實踐的關鍵所在。

從游戲《Second Life》、電影《頭號玩家》、Facebook 的VR 社交平臺《Horizon》所構建的元宇宙中發現,它能在更多情境、更大范圍內,以全域數字標識與泛在物聯感知為基礎,以全量全域的數據資源(數據)、高效穩定的協同計算(能力)、自我進化的智慧體系(方法)為“智慧大腦”,融合多物理量、多維度、多尺度、多領域的模擬仿真過程,使之成為一個自我學習、智慧成長的未來3D 型圖書館元宇宙運行體系。

2.5.1 元宇宙數字模型構建的挑戰

元宇宙的核心是多耦合、高精度、多元化的數字模型,它使得圖書館“人”的行為軌跡、“機”的運行狀態、“物”的關聯關系、“環境”的動態變化都會被精準映射,分別形成人、機、物、環境及各要素間關聯關系的元宇宙大數據集,進而通過對全要素、全業務、全過程、全狀態元宇宙大數據的關聯、集成與融合,實現對圖書館元宇宙運行規律與服務需求的識別,為其運行與優化提供支持,這一過程本身就具有較大難度。

(1)對于那些沒有人、機、物、環境信息模型(BIM)與物理信息模型(CIM)的圖書館而言,如何采用三維數據采集軟硬件設備設施與技術方法,通過圖像、視頻、激光、紅外等手段捕捉圖書館內外部環境數據,進行逆向建模和高精度擬合,就顯得十分困難。如何識別各個人、機、物、環境等要素內的所有構件、組件與設備設施之間的幾何或非幾何信息及彼此之間的關聯關系,就更加難以處理。

(2)對于擁有三維信息模型與物理信息模型的圖書館而言,如何實現圖書館細胞級實體資源的數字化描述與時序空間表達,以及業務邏輯的數字化建模與語義化描述,也相對較難。

(3)元宇宙需要解決多源異構數據融合問題,在空間模型定義、時空數據分析、模型與數據協同交互、時空數據渲染與可視化展示等方面,如何突破傳統3D 模型交互、渲染與展示瓶頸,這些都是亟待解決的技術瓶頸。

2.5.2 全域感知與數字化標識體系構建的挑戰

全域感知與數字化標識是圖書館元宇宙構建的基礎和前提之一。

(1)全域感知體系是連接圖書館物理世界與元宇宙空間的“橋梁”。 當前圖書館在物聯感知領域還存在感知覆蓋面低、設備孤島現象嚴重、感知數據采集與處理不及時等問題。如何克服這些問題,統籌其全域物聯感知和智能傳感設備設施,實現圖書館全域感知數據動態融合與共享,形成全域感知、全面覆蓋、動靜融合、互聯互通的智慧化全域感知體系,就顯得十分重要。

(2)全域數字化標識是元宇宙數字模型的“身份證”或“唯一數字標識符”。 為了給圖書館人、機、物、環境等要素構建精準的數字模型,實現實體資源與數字模型的精準匹配、一一對應和實時雙向映射,就必須要給每個實體資源與數字模型分別配置唯一的全域數字化標識。如何構建科學、合理、全面、精準的全域數字化標識體系,就具有一定的難度。

2.5.3 元宇宙“智慧大腦”構建的挑戰

“智慧大腦”是元宇宙在圖書館中應用的關鍵問題之一。 元宇宙需通過“智慧大腦”來融合與分析圖書館多源異構數據,真實記錄圖書館運行狀態,盡可能地預測分析服務環境、需求與條件的變化給圖書館帶來的影響,將“自我進化、自我成長、自我優化”融入圖書館元宇宙建設、管理與服務過程中,才能成為真正的“智慧大腦”。

(1)“智慧大腦”不僅需要具備服務需求識別、知識發現、知識匹配、實時監測、態勢認知等圖書館多元數據智能分析的能力,還需具備模擬推演、自我學習、智慧成長、智能決策等高級能力,這對于圖書館元宇宙技術研發能力具有一定挑戰。

(2)“智慧大腦”需要運用物聯網、人工智能、大數據、VR/AR/MR/XR 現實等信息技術,反向控制或干預圖書館智能化設備設施與相關物理實體資源的能力,這也具有較大挑戰。

(3)“智慧大腦” 還需預測圖書館元宇宙未來運行態勢,實時處理全域、全量、全時段的多源異構大數據,通過人工智能、大數據等技術,發現和洞察元宇宙復雜運行秩序和自組織潛在規律,提前預測并及時制定超越局部優化策略的全局最優決策,使得圖書館元宇宙運行能夠自我持續優化,這也是未來最值得期待的挑戰之一。

3 圖書館與元宇宙理論融合的發展趨勢

3.1 圖書館元宇宙理論融合的發展趨勢

元宇宙不僅是圖書館的“靈境”“化身”或“超元域”,要全面接受圖書館物理世界實時數據,也可能會以虛控實、反向干預、實時驅動圖書館物理世界,更需根據實際需求進行自我優化、智慧成長,從而持續進化實現圖書館元宇宙的先知、先覺、共智。 因此,可認為圖書館與元宇宙理論融合研究,未來可能會經歷數化、互動、先知、先覺、共智等五個階段(見圖2)。

圖2 圖書館與元宇宙理論融合研究的發展趨勢

目前,圖書館與元宇宙融合研究還處于理論探索階段,相關理論、技術與應用研究還處于摸索階段,未來還有許多極具挑戰性的研究工作值得研究。

(1)數化研究:圖書館元宇宙數字模型構建研究。 圖書館元宇宙數字模型構建是對圖書館物理世界數字化建模、語義化描述的過程,其關鍵在于如何將圖書館物理世界描述為元宇宙空間能識別、理解和處理的高精度、多耦合的虛擬數字模型,數字化建模與語義化描述是其核心技術之一。 通過對圖書館全域、全量、全時段數據資源的處理與分析,在元宇宙中進行深度融合,實現對圖書館元宇宙復雜運行規律與潛在業務規則的識別。其相關研究內容主要包括三個方面:一是圖書館全要素、全業務、全過程、全狀態數字建模技術與方法研究;二是各個虛擬數字模型時空關聯、語義關聯與運行規律研究;三是圖書館元宇宙數字模型與元宇宙大數據的協同驅動模式研究。

(2)互動研究:圖書館物理世界與元宇宙空間之間實時雙向互動研究。 圖書館元宇宙目的是在虛擬信息空間中構建一個與圖書館物理世界完全一致、精準映射、交互交融的元宇宙空間,圖書館所有實體資源在元宇宙空間中均有相應的虛擬數字模型。 其相關研究內容主要包括兩個方面:一是虛實映射問題,即如何通過全域、全量、全時段智能物聯感知體系,全面構建與圖書館物理世界完全一致、一一對應的圖書館元宇宙空間,實現虛實映射;二是以虛控實問題,即如何通過相應的元宇宙空間來反向控制或干預圖書館物理世界,實現以虛控實。

(3)先知研究:利用元宇宙空間動態推演圖書館物理世界運行態勢研究。 目前Facebook、騰訊、Microsoft 等在元宇宙領域進行了初步嘗試,且已經取得了巨大進展。這需要圖書館元宇宙不僅要對圖書館全要素、全業務、全過程、全狀態進行數字化建模,更要在相應的數字模型中融合相應的幾何特征、業務規則與運行機理,同時還需根據當前實際運行狀態,來實時計算、處理與預測其未來運行態勢與發展規律。

(4)先覺研究:利用不完整數據、信息或知識來預感未來。目前關于該類問題研究極少、“先知”主要是利用圖書館確定的、完整的、已有的或已知的數據、信息或知識來預測、推演其運行態勢;“先覺”則更進一步,是利用不確定的、不完整的甚至是未知的數據、信息或知識來預測其發展態勢。 因此,“先覺”智慧程度更高。

(5)共智研究:利用物聯網、大數據、人工智能、VR/AR/MR/XR 現實等信息技術實現不同領域元宇宙空間之間的智慧共享與智慧交換。未來,當圖書館元宇宙建設與發展到了一定階段,它與智能制造、航空航天、智慧教育、智慧城市等領域的元宇宙空間能夠實現互聯互通、智慧共享與智慧交換,多個元宇宙空間重疊、融合在一起,形成更加龐大、更加智慧、更高層次的元宇宙復雜網絡生態空間,進而實現相應復雜空間之間的智慧共享、共生、共長、共融與共智。

3.2 圖書館元宇宙理論融合需要考慮的問題

圖書館歷來是信息技術理論與應用研究的前沿陣地,“元宇宙”也不例外。正如數字圖書館、云計算、大數據與人工智能等信息技術出現之初,圖情領域出現了諸多質疑聲音一樣,圖書館與元宇宙理論融合研究必然也會遭受到質疑與否定,因此有必要對可能帶來的一些問題進行闡述。其中,在思想觀念方面,有三個問題值得圖情領域研究者關注與探索:

(1)元宇宙理論與技術源于人工智能、大數據、物聯網、VR/AR/MR/XR 等信息技術的井噴式爆發,是數字化、信息化、智能化與智慧化浪潮的必然趨勢,也是未來智慧城市、智慧圖書館建設與發展的必然方向,雄安新區數字孿生城市、Facebook 元宇宙布局、騰訊全真互聯網轉型等就是最鮮活的案例。圖書館如何把握元宇宙所帶來的的理念、技術優勢與數據融合方法,有效克服傳統數字圖書館、智慧圖書館建設與發展瓶頸,提前謀劃布局,就成為需要考慮的首要問題。

(2)元宇宙已從概念培育期步入到應用實踐期。自2017 年以來,國家科技部、發改委等十多個部委已陸續圍繞大數據、云計算、物聯網、數字孿生、VR/AR/MR/XR 現實等相關信息技術發布了大量政策文件,推動了相關產業、技術與應用發展;諸多研究機構、企業、學者圍繞相關理論、技術與應用展開了大量研究;隨著國家圖書館提出建設“全國智慧圖書館體系”、雄安新區數字孿生城市規劃實施、騰訊全真互聯網發展規劃與Facebook 元宇宙布局等諸多先例的產生,圖書館如何充分把握已有應用實踐成果,結合自身學科、行業、領域與業務特征,開展圖書館元宇宙的理論與應用研究,就成為當下需解決的重要問題。

(3)最核心問題還得回歸到圖書館管理者、從業者與研究者如何認知、理解和掌握元宇宙理論與應用實踐?如何正視未來圖書館所面臨的機遇與挑戰,提前謀劃布局,把握理論研究與應用實踐的主動權?如何嘗試重構圖書館與元宇宙融合研究方案,構建虛實融合、實時雙向映射、以虛控實、協同交互的圖書館元宇宙生態系統。

同時,對于圖書館管理者、從業者與研究者而言,元宇宙理論與技術仍是一種全新的且正處于被市場核驗與審視的新興技術,盡管有諸多政策支撐、技術支持與應用案例,但仍未到全面應用與推廣階段,目前仍面臨著一系列問題亟待解答:

①什么是真正的元宇宙,它究竟能給圖書館帶來什么?與智慧圖書館相比,它們之間的區別與聯系又如何?

②圖書館哪些資源、哪些業務、哪些內容可以融入元宇宙,如何融入?

③由于跨領域、跨行業數據與業務融合還處于初級階段,元宇宙理論、算法與模型還不夠成熟,元宇宙模型的模擬仿真、態勢推演等價值還有待檢驗,前期人力、財力、物力及精力投入是否符合本機構發展規劃,需結合實際,認真審驗。

④元宇宙依賴于數字化、泛在化、智慧化的物理模型、信息模型與知識服務體系,每個物理模型、信息模型與服務體系各成體系,如何對其進行有效融合、誰來融合,是首先要解決的問題,這些問題如何解決,該誰來解決,值得深思。

⑤圖書館信息物理融合模型、標準化的時空語義描述框架,以及相關時空數據融合、矢量模型融合、業務邏輯融合與服務模式融合等問題是圖書館元宇宙構建的關鍵問題之一,如何解決值得深思。

⑥圖書館元宇宙涉及到精準測繪、物聯感知、全域標識、協同計算、全要素/全業務/全過程/全狀態精準描述、模擬仿真、智慧成長等關鍵技術,這些技術如何在圖書館中實現?

⑦許多數據、算法、技術的可用周期較短,且在不同領域、不同體系或不同情境中,使用效果存在一定差異,如何對其進行有效整合、優化與集成?

⑧元宇宙是完全取代還是進一步優化、完善傳統數字圖書館與智慧圖書館的信息資源建設、知識管理與知識服務方式,如何取代或優化、完善?

4 結語

元宇宙并不是憑空產生的,而是伴隨著云計算、大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈、VR/AR/MR/XR現實等信息技術發展成熟到一定階段,所衍生出來的一種新技術、新理念、新方法,并且越來越受到政界、業界與學界的關注。 它對于數字圖書館、智慧圖書館研究與發展而言,是一個極大的完善與補充,尤其是過去十年間,智慧圖書館從理論、技術到應用均取得了較多的研究成果,但目前面臨著巨大技術與發展瓶頸,現有研究大多集中在資源建設、知識管理與服務平臺建設等“軟”性體系中,如何從“軟”到“硬”再到“軟硬結合”是未來智慧圖書館理論與應用研究的重要趨勢之一。 元宇宙能有效解決這一系列問題,在未來幾年可能會給智慧圖書館研究、建設與發展帶來持續性、顛覆性和創新性的變化,也會給傳統資源建設、知識管理與知識服務模式帶來一定的變革與創新,同時也對圖書館建設、管理與服務能力提出了更高要求。盡管元宇宙理論、技術與應用研究還處于初級階段,目前還面臨著諸多爭議與難題,有許多關鍵技術還亟待解決,但隨著相關產業結構的不斷發展和信息技術的持續完善,這些問題必將得到圓滿地解決,從而成為圖書館學研究、圖書館事業發展不可或缺的一種新興理論與技術。