農村產業融合:外部條件與內在機理

楊大柱

摘要 農村產業融合作為鄉村振興的重要內容,越來越得到政府、學界和實業界的關注,實踐中也得到快速發展。技術創新、產品創新、經銷模式創新、制度創新和政策創新是產業融合的外部條件,圍繞主導產品深化產業鏈延展,構建完善現代農業三大體系,不但可以實現農村產業融合,而且能夠帶來豐厚的溢出效應,推動新一輪產業融合。

關鍵詞 農村產業融合;外部條件;內部機理;溢出效應

Abstract Rural industrial integration, as an important content of rural revitalization, has attracted more and more attention from the government, academia and industry, and has also developed rapidly in practice. Technological innovation, product innovation, distribution model innovation, system innovation and policy innovation are external conditions for industrial integration. Deepening the extension of the industrial chain around leading products and constructing and perfecting the three major systems of modern agriculture will not only achieve the integration of rural industries, but also bring about rich spillover effects and promote a new round of industrial integration.

Key words Rural industrial integration;External conditions;Internal mechanism;Spillover effect

近年來,農村產業融合作為解決鄉村產業振興的重頭戲,越老越得到高度重視。農村產業融合,涉及到農業產業鏈延展、分工協作、農業多功能性等。發展農村產業融合,需要一定的宏觀環境,又要遵循其內在的發展機理。

1 農村產業融合的外部條件

農村產業融合是在我國經濟發展進入新常態,創新成為促進經濟社會發展新動力背景下提出來的。

1.1 創新是農村產業融合的基礎

傳統農業是“單一經濟”,種植是種植,養殖是養殖,雞是雞,鵝是鵝,現代農業更像是“大雜燴”,它將種養加、產供銷、吃游玩文旅體驗集于一身。技術創新、產品創新、經銷模式創新和制度創新既是產業融合的基礎,產業融合又呼喚和推動了新一輪的創新深化。

技術創新、滲透與融合,出現了共享的勞動力、組織、技術和制造能力的集合,即“產業公地”,實現了種養殖技術創新和融合的“結合”,為產業融合創造了物質條件和可能性,在此基礎上實現產品與業務的融合,并形成新的分工協作。例如,稻蝦連作,產出全新稻田蝦或蹈蝦米,種植業與養殖業完美結合。產品不再是傳統意義上的稻米或蝦,而是質量和價格都高于原先各自獨立的新的產品。這種全新的產品,正是市場需要的,具有廣闊的市場前景,同時新的分工協作關系也隨之誕生。新的“共同技術”和新的產品,又必然催生新的業態與商業模式,帶來經營模式創新。如生態農業、循環農業、互聯網+農業、休閑觀光農業與鄉村旅游農業。比如,蝦養殖,必然對藥物、餌料、水質提出更高的要求,這就帶來了“生態農業”,帶來秸稈利用的“循環農業”等,推動一產向二產三產延伸,從而促進生產力發展、推動生產關系的變革,帶來市場管制放松[1]和產業門檻降低,吸引更多關聯產業的進入,促進產業橫向擴展、縱向延伸或混合融合。

二元結構下,市場管制很嚴,產業邊界清晰,市場主體不準越界生產經營,也就不能產生擴展、延伸和融合。市場管制放松,經營主體激發了產業擴展、延伸和融合的欲望,追求“利益最大化”,依照市場法則去優化配置資源,這就必然沖擊傳統體制機制,進而實現體制機制創新[2]。比如,發展蹈蝦連作,需要大資本和大規模土地投入。城鄉融合發展前提下的城鄉要素自由流動,為社會資本進入農業領域提供了可能,在農村土地承包“三權分置”和農村“三變”改革基礎上的土地流轉,為發展蹈蝦產業解決了土地問題。

1.2 供給側結構性改革是農村產業融合的支撐

供給側結構性改革是解決當前我國經濟發展的主旋律,也是推動產業融合的動力和方向。供給側結構性改革,就是從供給側發力,解決市場需求變化問題,推出更加適合市場需要的產品,以不斷滿足人民對美好生活的追求。小龍蝦走紅,生態產品走俏,都是人民群眾生活消費升級換代的需要。消費結構的變化帶來了市場需求的變化,帶來了產品結構、產業結構的變化。既然有市場、有效益,能增收、能致富,能推動地方經濟社會發展,農民自然會去種養,政府自然會去推動,有利潤,資本自然也會去追逐。

1.3 政策創新是農村產業融合的“加速器”

自2015年中央文件首次提出推進農村三次產業融合以來,我國農村的產業發展也正由隔離不斷走向融合[3]。城鄉全面融合協調發展為農業農村產業融合及鄉村振興提供了一個很好的契機。中央一號文件已經連續提及農村產業融合發展問題,2019年一號文件提出“推進……農村產業融合發展示范園……健全農村一二三產業融合發展利益聯結機制”。此外,國務院及相關部委也出臺了一系列促進農村產業融合的政策方案與指導意見。國家還從法律層面、通過稅收等手段支持三產融合。這些重磅文件和法律法規,表明農村產業融合發展已經上升到國家發展戰略高度,為產業融合發展提供了強大動力。

2 農村產業融合的內部機理

小龍蝦作為一個外來物種,開始并不被人待見,甚至被定義為“有害物種”,“絕不能進入田地”。直至1990年前后,盱眙研發出獨特的“十三香小龍蝦”,才慢慢打開當地人的味蕾。2000 年前后,火爆的小龍蝦市場讓盱眙縣政府敏銳地捕捉到了商機,順勢舉辦中國盱眙龍蝦節,成立“盱眙龍蝦”品牌;湖北潛江探索出“蝦稻連作”,利用稻田的天然餌料,小龍蝦更加健康肥美;低毒的生長環境,也提升了稻米的質量,平均增收3萬元/hm2左右。自此“蝦稻連作”也逐漸在全國擴展。2003 年小龍蝦走進“京滬寧”,2006 年“吃麻蝦、 喝啤酒”更是成為世界杯期間看比賽的標配,2013年小龍蝦在中國大“火”,成為夏季街邊一道亮麗的風景,2016年占領整個中國夜宵市場,成為“網紅”。

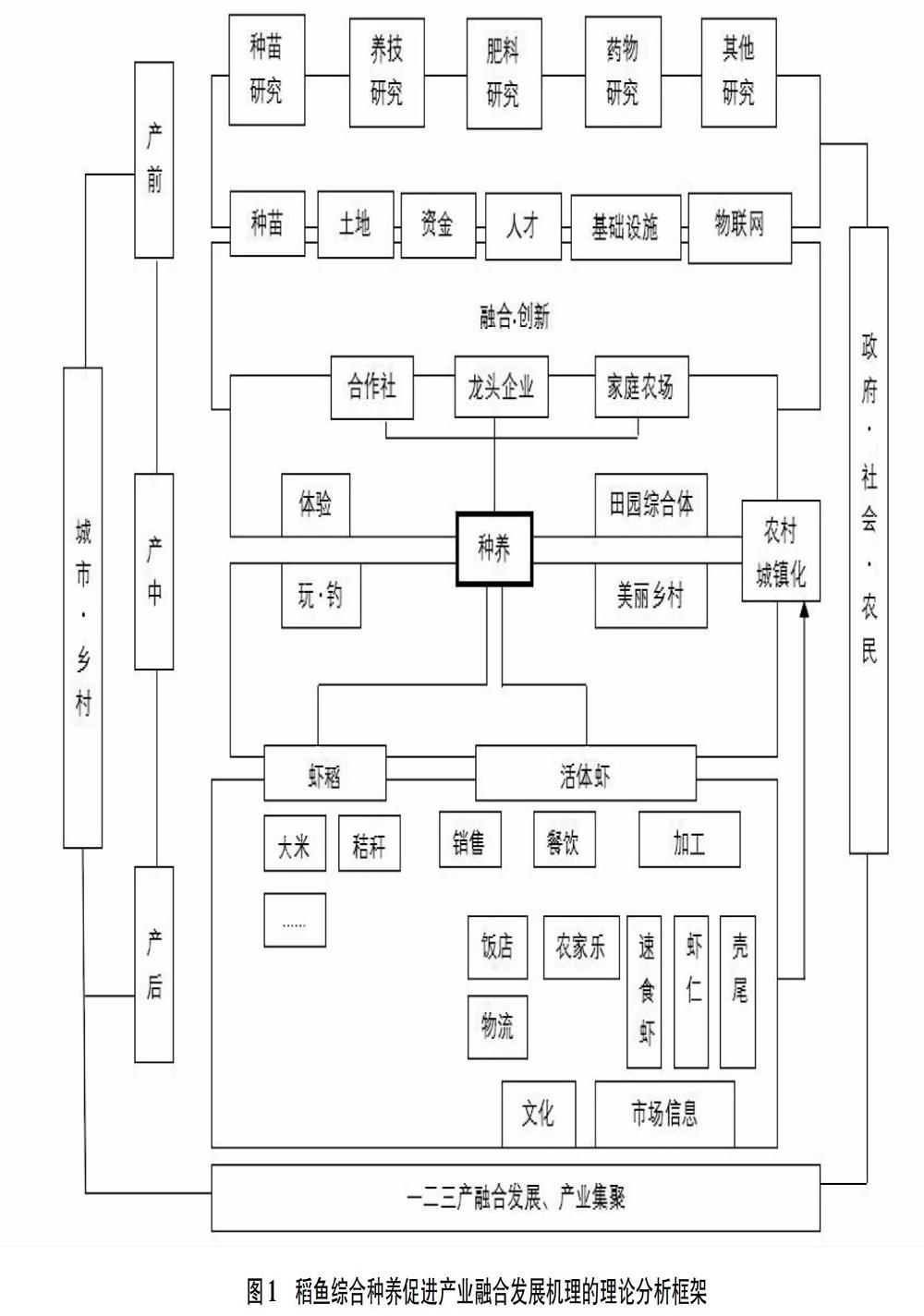

稻蝦連作產業之所以迅速做大,市場需求、農民需要、政府推動,三方力量協同是其根本原因。就產業發展本身而言,以主導產品為抓手,前后左右延展延伸,一二三產互動互促,城市鄉村要素融合共同推動了稻蝦連作產業融合發展,發展機理見圖1。

2.1 圍繞主導產品做文章是促進產業融合必備條件

在農村產業融合發展大背景下,只要有圍繞市場需求的好產品,政府、社會資本、農民都會“深陷其中”。政府為產業融合發揮主導作用。出政策、出規劃、出基礎設施、出扶持資金、發布市場信息,推動土地流轉,開展招商引資,化解矛盾糾葛,充分發揮“看得見手”的作用;市場“看不見的手”,引導社會資本及其他生產要素進軍產業融合。如W縣潤博農業科技公司背靠社會閑置資本,流轉土地433.33 hm2,項目總投資超1億元,配套育苗基地,倉儲物流基地,冷鏈物流基地,農業科技研學基地。W縣聚實公司在外地已經擁有200.00 hm2龍蝦養殖基地,為擴大規模,2018年在W縣又流轉土地133.33 hm2打造稻蝦連作科技示范園,2019年又流轉土地266.67 hm2,建成蝦苗良種繁育場,營建水產品網購和銷售配送鏈條,配套建設生產生活用房冷庫。2020年工程養殖區域預計發展到666.67 hm2。其他社會資源也積極參與到產業融合之中,科研部門、高校在開展基礎研究和應用技術研究,采用大數據、云計算等技術,推進“互聯網+農業”,農技部門在做技術推廣,農藥廠商在研究低毒無害藥物,肥料廠商在研究餌料配方,農村電商促進電子商務與經營主體的直接融合,實現線上線下銷售融合,餐飲業研究新口味、研究配送、加工廠進行尾料加工等。農民作為產業融合主力軍,或自己學技術自己種養,或組織合作社種養,或采取“公司+農戶”種養,或流轉土地給他人種養、自己二次就業,或提供生產、經營、管理服務、充當經紀人。村集體經濟組織也積極行動,主動參與到產業融合之中,牽線搭橋、排解矛盾、資源整合、搞好服務保障。圍繞一個小龍蝦,社會各種資源都動了起來,從不同角度推動產業融合,在促進農民增收、農業增效、農村發展的同時,為各類社會資本提供了增值機會。

2.2 構建完善現代農業三大體系,是促進產業融合的保障

農業產業融合是建立在農業主導產業和特色農業基礎上,按照“基在農業、利在農民、惠在農村”的總體思路,通過現代農業技術創新、產品創新、業務創新、商業模式創新和制度創新,建立現代農業產業體系、生產體系和經營服務體系,實現種養業與現代加工和現代服務業功能疊加與交叉融合,形成三產融合發展的現代農業體系。換句話說,沒有三大體系的構建,做不好產業融合,產業融合又促進了三大產業體系的構建。

2.2.1 現代農業產業體系的構建和日趨完善。稻蝦連作,推動了“互聯網+農業”、生態循環、農旅結合等現代農業技術創新和融合,促進了糧經飼統籌、農漁生態循環、產加銷一體化、農業多功能拓展延伸等多元性農業產業融合模式創新與推廣應用。不僅盤活優化了農業資源配置,優化農村農業經濟結構,而且提升了農產品供給質量和效率,滿足了市場需求和人們對美好生活的向往與追求,提升了農業產業的綜合效益與整體競爭力,使參與其中的農民、農村集體經濟組織、社會資本乃至政府都能夠分享到產業融合的利好。

2.2.2 現代農業生產體系的構建和日趨完善。現代技術服務農業,現代裝備武裝農業,現代生產方式再造農業,轉變了農業要素的投入方式,促進了農業生產與資源環境的優化適應,改變了“靠天收”的傳統農業,優化了農業的資源配置,使得現代農業結構更加合理、保障更加有力、產品供給更加有效,一改過去靠拼資源、拼環境、拼消耗的生產模式,代之以科技創新和提高勞動者素質,提高了農業勞動生產率、農業資源利用率和單位土地效益率[4-6]。

2.2.3 現代農業經營體系的構建和日趨完善。高投入才能有高產出,有規模才能有效益,有融合才能有發展,有完善的經營體系才能實現與市場的有效對接。產業融合發展,必然推動經營體制機制創新,推動多種形式的適度規模經營。新型農業經營主體、如龍頭企業、種養大戶、家庭農場、農民合作社等,通過土地流轉等途徑,實現規模化經營主體與經營服務主體的有效對接,現代農業經營體系得到構建并日趨完善,又促進不同主體間的多形式聯合合作,發展多形式的適度規模經營,提高農業經營集約化、組織化、規模化、社會化、產業化水平[7-10]。

2.3 優化了縣域經濟結構,推動了新一輪產業融合

農業產業“1+2+3”的融合發展格局,引致區域產業發展基礎、產業關聯度、產業機構、產業組織形態、產業布局等系列優化,最終優化了縣域經濟結構,實現“1×2×3”的經濟社會效益。而縣域經濟結構的優化,又必然帶動新一輪“產業融合”深化。

2.3.1 促進了農業產業集群化發展。農業產業集群化具有專業化、規模化、鏈化的特征,帶來產業集聚經濟效應。具體說,強化了深度分工合作,降低交易成本,方便了采購和物流,有利于產業鏈價值鏈的形成與聯系,有利于有效應對市場變化和區域市場的發育,有利于區域產業結構與創新網絡的形成,有利于各主體獲得集群之外的主體無法獲得的要素優勢和市場優勢。產業集聚還能夠大幅度提高地方和地產品知名度,如一提到龍蝦,人們馬上想到潛江、想到盱眙,一提到大閘蟹,馬上想到“陽澄湖”。而W縣螃蟹盡管多次獲得金獎大獎,但始終響不起來,就是由于沒有形成產業集群和規模產量。

2.3.2 提高了農產品的市場轉化效應。農產品銷售,受“鮮活”條件限制,往往很難“豐產豐收”。建立在融合發展基礎上的市場行情以信息化方式有效傳遞,配以經紀人、訂單、直供、電子商務、冷鏈物流、快遞專送等方式,有效地解決了市場轉化問題,使得養殖戶不再為“鮮活”銷售發愁。也克服了傳統農產品銷售環節多、生產銷售脫節、農民獲利少而中間商獲利多的矛盾。

2.3.3 創新了食品加工短鏈化發展模式。種養業與加工業的有效對接,既解決了農產品就地加工增值轉化問題,又解決了地方加工企業原材料問題,創新了食品加工企業短鏈化發展模式。用生態綠色生產方式生產出本地化、體驗化、短鏈化食品,增強了信息公開透明,讓消費者放心消費。

2.3.4 振興了鄉村文旅,提高了地方知名度。農業產業融合,不僅促進了農村二三產業發展,而且也促進了農村一二三產與本地休閑觀光農業、旅游農業、體驗農業、文化農業的結合,形成以特色地產品為紐帶,連接本地化的傳統種養基地、傳統手工藝、傳統文化、自然風光和本地餐飲企業的產業融合。更高層次,通過飲食文化街區、飲食文化節慶的打造,不但可以促進地方經濟發展,而且可以優化地方文化、地方發展環境、地方經濟結構,提高地方知名度、美譽度。盱眙通過連續多年舉辦龍蝦節,由一個名不見經傳的落后小縣,搖身一變成為全國知名的龍蝦之都,成為一方投資熱土。

2.3.5 提升了縣域城鎮化水平。隨著農業產業融合的深度擴展,土地、資本、技術、信息、人才等各方面要素開始在城鄉間有效配置,為產業融合配套的市場、電商、工廠、餐飲業將隨之而生。人多了,要吃、要住、要玩,大人要就業、小孩要上學,老人要休閑,生病要治療,旅游、服務、信息咨詢、金融保險、商務會展、醫療教育也將紛至沓來,必將催生一些“農業+”新業態,加速城鎮化發展步伐。

參考文獻

[1]植草益.信息通訊業的產業融合[J].中國工業經濟,2001(2):24-27.

[2]江激宇,張士云.城鄉融合視角下縣域經濟協調發展研究[M].合肥:中國科學技術大學出版社,2018.

[3]顏培霞.產業融合推動城鄉融合發展研究[J].改革與戰略,2018,34(11):110,115.

[4]韓長賦.構建三大體系 推進農業現代化[N].人民日報,2016-05-18(015).

[5]李慧.農業部:構建三大體系推進農業現代化[N].光明日報,2016-05-24(03).

[6]韓長賦.構建三大體系 推進農業現代化——學習習近平總書記安徽小崗村重要講話體會[J].休閑農業與美麗鄉村,2016(6):4-7.

[7]涂建華.綠色發展融合發展大力發展現代農業加快推進四川向農業強省跨越[J].四川農業科技,2017(1):5-9.

[8]張偉利,方志堅,鄭百龍,等.推動基層農技協優化轉型發展對策思考與若干建議:以福建省農業科學院協同助力福建省農技協創新發展為例[J].學會,2017(12):44-50.

[9]毛平,王藝菲,張禧.實施鄉村振興戰略背景下的現代農業體系構建[J].安徽農業科學,2018,46(9):197-200.

[10]黃順.“勸耕貸”為現代農業保駕護航——我市加強農業信貸融資擔保體系建設惠及“三農”[N].淮北日報,2019-04-26(007).