創設生活問題情境,構建有效的物理課堂

——以“共點力的平衡及其應用”為例

伍國貴

(廣東省陽江市陽東區第二中學,廣東 陽江 529931)

1 引言

“創設生活問題情境”是教師在教學過程中引入或創設具有一定色彩的、生動具體的日常生活場景,動搖學生的認知平衡,激起學生疑惑、詫異的情感,使學生產生必須探究到底的欲望的一種教學方式。通過創設具有挑戰性和探索性的生活問題情境,教師能有效促進學生科學思考、合作探究,親身體驗知識的構建過程,提高分析問題和解決問題的能力,體會到成功的喜悅,進而優化物理課堂教學效果。下面以高一物理“共點力的平衡及其應用”的教學內容為例,創設日常生活中有關平衡的情景,提出問題,讓學生經歷用共點力的平衡條件分析并解決生活中實際問題的過程,體會利用共點力的平衡條件解決問題的思路,并最終形成利用共點力平衡條件解決問題的意識和能力。

2 以問題導入激發興趣

創設學生熟悉的日常生活中的物理問題情境,學生會感到親切自然,從而激發好奇心和求知欲。然后,教師可引導學生主動探究,點燃學生的思維之花,開啟學生的智慧之門,有效提高學生的科學思維[1]。

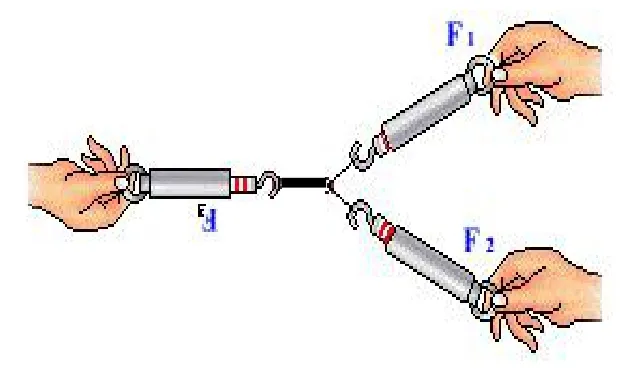

“共點力的平衡及其應用”是對初中所學內容的擴展與提升,學生已經知道物體的平衡狀態是物體處于靜止或勻速直線運動狀態和二力平衡的條件。在相互作用前幾節的學習中,學生已經會對物體進行受力分析和利用平行四邊形定則進行力的合成與分解。在“共點力的平衡及其應用”的新課引入中,教師可以展示一些日常生活中有關平衡的圖片或者視頻(如節日掛的燈籠、蘑菇石、體操吊環比賽、頂缸表演、港珠澳大橋),讓學生感受平衡之美和認識到物理現象、問題就在我們身邊。然后以節日掛的燈籠(圖1)為例讓學生進行受力分析(燈籠受到重力和繩子的拉力),回顧初中所學二力平衡條件“兩個力大小相等、方向相反、作用在同一條直線上,即這兩個力的合力為零”。接著提出問題,在我們現實生活中有很多物體常常受到三個力的作用而處于平衡狀態,如圖2,2008年北京奧運會體操吊環決賽中,陳一冰獲得金牌,陳一冰拉著吊環靜止時受到三個力作用,讓學生思考能否將三個力的平衡問題轉化為二力平衡問題。學生很容易想到利用任意兩個力的合力與第三個力等大反向,三個力的合力即為零(圖3)。

圖1 節日燈籠

圖2 陳一冰吊環比賽

圖3 合力示例圖

最后,教師可進一步提出問題:如果物體受到多個力作用而處于平衡狀態?讓學生進行討論總結,學生自然而然會聯想到用求三力平衡的辦法,通過對力進行逐步求和,最終將多力平衡問題轉變為二力平衡問題。

通過這樣的課堂引入,學生既體會到了平衡之美,又提高了邏輯推理能力,學生的學習興趣和探究熱情隨即得以提高。

3 巧設問題情境調動探究動機

設置生活中的實際問題情境,既可以觸發學生的求知渴望,又可以激發學生的探究熱情,既易于理解,又便于反復體驗。學生通過對生活實際問題的思考、探索,能提高發現問題的意識以及認識自然、理解自然,有效增強知識構建的能力。在前面得出物體受到多個力平衡時的求解方法后,教師創設以下情境,提出問題。

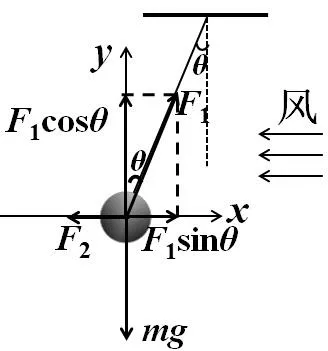

情境一:播放一則新聞片段,正在施工的高樓外墻施工工人被風吹離墻壁一段距離(圖4),提出問題,如何利用共點力平衡條件估算工人所受水平風力的大小?

圖4 工人施工現場

情境二:展示人們在超市里使用拉桿式購物籃的圖片(圖5),提出問題,請你從力的角度分析,為什么人們習慣拉購物籃,而不是推購物籃?

圖5 拉桿式購物籃

通過這兩個現實生活中的問題情境,把學生帶入利用物理知識解決現實問題的場景中來,調動學生探究的積極性,有效培養學生思考的習慣。

4 注重啟發誘導自主探究發現

在物理教學中,教師創設情境,提出有效問題,當學生進入問題的合作探究后,教師適時地啟發引導學生,讓學生積極思考,從而找出解決問題的思路和方法,實現知識的自主構建和問題解決能力的提升[2]。教師在創設了情境一、二的問題情境后,可適時地引導學生抽象概括、構建模型。引導學生抽象概括工人和購物籃的形狀和大小相對于所研究的問題屬于次要因素,可以忽略,因此可以把工人和購物籃抽象為一個質點來研究。在情境一中,由于實際風力是不斷變化的,工人的受力也是不斷變化的,引導學生分析工人在離開墻壁最遠處這極短時間內,可以認為工人處于平衡狀態。在情境二中,由于人拉購物籃的實際運動是比較復雜的,但是人在購物時總喜歡拉著購物籃緩慢行走,此時可以將購物籃緩緩運動的某時刻所處的狀態認定為平衡狀態。通過教師的啟發引導,學生能學會將實際情境中的物體抽象作為質點,體會物理模型構建的過程,培養模型構建的思維方式。

教師適時引導學生構建模型后,留出充足的時間給學生思考、合作探究,分析和解決問題。

問題一:工人受到重力、繩子拉力和風力作用(受力分析如圖6),工人處于平衡狀態時受到的任意兩個力的合力與第三個力等大反向,利用幾何關系即可得出風力的大小F2=mg tan θ。若工人質量為70kg,得到風力約為404N。學生不知道風力的厲害,這時教師可讓學生對比12 級風順口溜,“……六級強風舉傘難,七級樹搖步行艱,八級大風樹枝折……”,從該順口溜可知風力達到八級時對人的作用力是非常巨大的,這也是為什么風力超五級時不得從事外墻清洗等相關工作的原因,如此有助培養學生敬畏自然、珍愛生命的意識。

圖6 工人受到重力、繩子拉力和風力作用受力分析圖

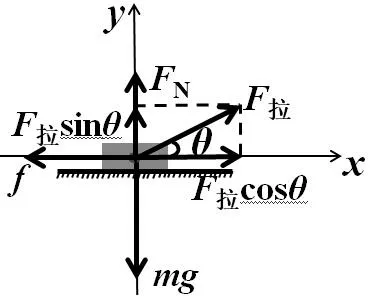

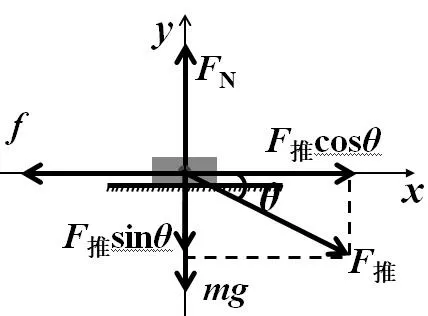

問題二:拉購物籃受到重力、支持力、拉力和摩擦力作用(受力分析如圖7),若采用力的合成的辦法將比較麻煩,因此可采用正交分解法,沿水平和豎直方向建立平面直角坐標系,將拉力分解到坐標軸上,當坐標軸上的合力分別為零時,購物籃所受到的合力即為零。

圖7 拉購物籃受到重力、支持力、拉力和摩擦力作用受力分析圖

拉購物籃時:

x軸:F拉cos θ=f,

y軸:FN+F拉sin θ=mg,

又因:f=μFN,

同理當推購物籃時(圖8)即可解得:F推=。

圖8 推購物籃受到重力、支持力、拉力和摩擦力作用受力分析圖

可見對于同一個購物籃,在相同的地面運動時,可以認為μ和m保持不變,當拉力和推力與水平面的夾角相同時,可以得到拉力小于推力,即拉比推要省力些,這就是人們常常是拉購物籃而不是推購物籃的原因。通過對情境一、二的生活問題情境的探究,學生學會了力的合成和正交分解的應用,既培養了應用物理知識解決實際問題的能力,又提升了科學思維能力,同時還使物理課堂煥發活力,有效優化了物理課堂教學效果。

5 質疑創新提出見解

既然同一人拉購物籃比推購物籃時要省力,由此提出質疑,在超市里為什么更多的人選擇推購物車而不是拉購物車呢?通過展示探究結果與現實生活實際的差異,引發學生的認知沖突,培養學生的質疑和批判精神,引導學生提出自己的見解,使學生意識到物理模型與現實生活的差別,不斷提出質疑、不斷創新,從體驗中獲得感性認識,領悟問題解決的特點,最終形成發現和解決問題的思維習慣。

綜上所述,在高中物理課堂教學中,教師根據教學內容選取生活中的實際情境作為載體,不但能充分調動學生學習的積極性,激發學生學習的興趣和活躍學生的思維,還可以充分發揮學生學習的主體地位,提高學生物理的學科素養。在“共點力的平衡及其應用”的教學中讓學生在運用共點力的平衡條件解決生活中實際問題的過程中,培養了學生建構物理模型的能力,科學推理的能力,質疑與批判的精神以及提出自己創造性見解的能力。可見,精心創設生活中的物理問題情境,使學生在活躍的課堂氛圍中主動思考、合作探究,不僅符合新課程改革的要求,還可以有效提高物理教學課堂效果。