基于“互聯網+”的自然資源利用監測模式研究

薛兆元 連恒 仲星 焦鵬濤 馮志 王瑞鋒

摘要 自然資源利用監測是保障自然資源保護、開發、利用、修復的重要內容,是維持自然資源安全的重點工作。傳統監測模式存在更新頻率慢、監測結果不準確、監測難度大等弊端,該研究依托“互聯網+”技術,開展自然資源利用監測,提高監測的準確率及頻率,并進行了自然資源利用變化的驅動力分析,為保障自然資源安全提供全新的監測手段。

關鍵詞 互聯網+;自然資源;監測模式;驅動力

中圖分類號 P962文獻標識碼 A

文章編號 0517-6611(2021)07-0237-03

Abstract Monitoring the utilization of natural resources is an important content to ensure the protection, development, utilization and restoration of natural resources, and it is also the key work to maintain the safety of natural resources.Traditional monitoring mode has some disadvantages, such as slow update frequency, inaccurate monitoring results and difficult monitoring.This paper studied the use of natural resources monitoring based on “internet +” technology, improved the accuracy and frequency of monitoring, and analyzed the driving forces of the change of natural resources utilization, providing a brandnew monitoring means to ensure the safety of natural resources.

Key words Internet +;Natural resources;Monitoring mode;Driving force

作者簡介 薛兆元(1962—),男,陜西韓城人,高級工程師,從事攝影測量與遙感研究。*通信作者,高級工程師,碩士,從事國土資源管理工作。

自然資源開發利用是人類生產和生活活動的主要方式之一[1]。隨著經濟社會的快速發展,自然資源開發利用的方式、格局、廣度、深度和強度在隨之發生變化,因此對自然地理環境的監測尤為重要。自然資源開發利用監測的主要研究方向是利用充分準確的空間地理信息,確定自然資源利用變化的實際情況,對比歷史與當前狀態,研究影響變化的驅動力,為建立自然資源利用變化與其驅動力之間的空間模型提供數據基礎[2]。傳統的自然資源監測利用多數據源監測資料,結合歷年開發利用數據開展自然資源利用變化研究,而基于 “互聯網+”的自然資源利用監測模式能夠克服影像分辨率、地形等自然條件復雜、監測空間位置和方位錯誤、變化及分布多樣等情況,保障監測成果的可靠性及真實性,準確反映自然資源的實地利用狀況[3]。

1 基于“互聯網+”的自然資源

依托現有的基礎管理信息平臺,結合互聯網、大數據、云計算等技術,搭建并完善自然資源信息化管理架構。以自然資源“一張圖”數據庫為依托,建立自然資源管理政務辦公、綜合監管、公共服務體系,實現基礎設施、數據信息、業務應用與管理服務的自然資源監管共享平臺[4]。經過多年的技術沉淀和研發,我國在自然資源管理信息化技術方面已經得到飛躍式發展,初步建成以下幾種云平臺:

(1)國土資源云。2014年,為實現整個國土資源管理相關數據的整合,加強數據的使用效率,原國土資源部以第二次全國土地調查工作為契機,整合銜接二調數據、海洋、測繪、地質等領域成果,形成國土資源信息化建設成果的整合互聯,建立國土資源云平臺。

(2)地質調查云。2017年地質云上線,平臺結合云計算與大數據技術,實現了地質調查領域獲取的大量地質、鉆孔、物化探、水工環、能源、礦產等各類原始數據與成果的實時匯聚。通過在線平臺實現對各類地質調查數據的提交、審核、分類存儲與管理,并以此平臺為基礎上,提供地質調查相關數據的一體化檢索、查詢、瀏覽、統計、分析等應用服務。

(3)國土調查云。2018年,面對土地變更調查及第三次全國國土調查工作的需要,自然資源部依托大數據、云計算、互聯網+等技術,重新構架國土調查云平臺。該平臺實現了國土資源利用現狀、權屬、規劃等信息的查詢及歷史回溯,滿足了自然資源調查、利用、監測監管和外業信息服務等管理工作。

2 自然資源利用和管理的內容

自然資源利用的基礎內容是對自然資源稟賦評價和權屬管理,自然資源管理的基礎內容是自然資源調查與確權登記工作。因此,要在原有土地、礦產、水、林、草、海洋等專項自然資源調查、確權、監測的基礎上,根據現行自然資源統一管理的要求開展自然資源綜合調查與確權登記工作,識別自然資源利用的類型、權屬和動態變化情況[5]。

2.1 自然資源分類

自然資源的分類是自然資源調查、開發、利用和管理的基礎。在目前的自然資源利用、保護工作中,各對口部門形成了適應各自管理需求的自然資源分類體系,雖然各種分類體系的標準不盡相同,但無論是哪種分類體系,都是以土地作為最基本的承載基礎。因此,目前能夠科學支撐自然資源管理的分類是以土地利用現狀分類作為基礎,同時,針對各相關部門自然資源管理的特點、分類體系和管理需求,在保證不沖突、可銜接的前提下,建立統一的自然資源分類標準,形成符合山、水、林、田、湖、草、濕資源管理需求的數據完整、標準統一、生態協調的分類體系,推進自然資源管理、國土空間規劃和生態保護修復等各項管理工作。

2.2 自然資源權屬

通過對自然資源的分類,全面摸清各類自然資源的數量、質量、分布、權屬等狀況,并通過法律手段予以確權、登記、頒證,明確每一宗自然資源所有權人和使用權人,為自然資源分類保護、開發、利用提供重要保證。

我國現行的自然資源權屬制度包括自然資源所有權和自然資源使用權。按照自然資源權屬主體劃分,所有權分為自然資源國家所有權和自然資源集體所有權。按照自然資源歸屬劃分,使用權分為國有自然資源使用權和集體自然資源使用權。

2.3 自然資源調查與監測

明確自然資源調查與監測思路,制定統一規范的自然資源調查體系,開展自然資源調查和監測評價,掌握自然資源承載能力,建立自然資源調查和監管平臺,以滿足自然資源管理的需求。當前,結合正在開展的第三次全國國土調查,全面查清全國土地利用狀況,掌握真實可靠的土地基礎數據,為實現山水林田湖草整體保護、利用、修復及綜合治理提供數據支撐[6]。并通過第三次全國國土調查完善調查體制不健全、調查技術不規范、調查標準不統一、調查數據不一致等矛盾,加快推進自然資源調查標準、規范制定和自然資源信息化管理平臺建立。

3 自然資源利用監測模式

自然資源利用監測模式是在統一的技術規范及標準的基礎上,運用現代信息技術,管控自然資源開發、利用等狀態的真實情況,完成自然資源的調查、監測、統計工作,強化自然資源信息社會化服務。

3.1 傳統監測模式

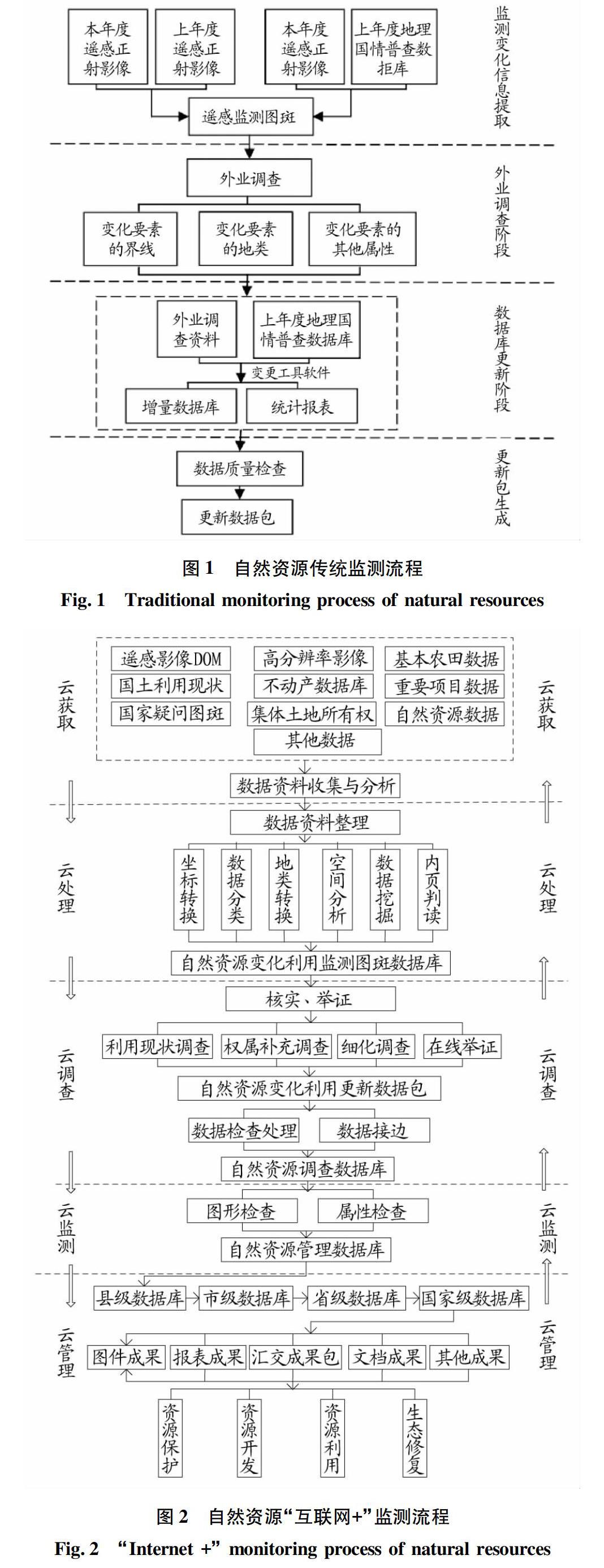

隨著經濟社會的快速發展,自然資源利用狀態變化日益復雜。傳統的監測模式是利用高分辨率遙感正射影像,結合國情監測、衛片執法、土地確權、用地審批等數據,提取內業疑似變化要素,開展外業調查核實工作,確定自然資源利用的類型、范圍、面積、權屬等屬性信息,通過統計匯總,形成國、省、市、縣4級自然資源監測數據庫[7]。具體流程見圖1。

3.2 “互聯網+”監測模式

利用“互聯網+”技術,依據高分辨率遙感影像結合國情監測、衛片執法、土地確權、用地審批等數據,開展監測數據在線獲取,完成監測信息日常變化分析,形成自然資源變化利用監測圖斑數據庫。開展在線核實、舉證工作,核查變化圖斑的利用范圍、面積、性質、權屬等信息,開展數據庫更新工作,形成自然資源變化利用更新數據包;并通過 “互聯網+”開展資源利用的常態化監測工作,完成自然資源保護、開發、利用的常態化監管[8]。具體流程見圖2。

4 監測成果驅動力分析

自然資源利用變化驅動機制研究是在自然資源利用動態監測成果的基礎上,開展資源利用類型轉移和頻數動態分析,其目的是掌握資源利用變化的內部機制和動態變化過程,為制定相應的對策和政策措施提供科學的依據[9]。通常將影響自然資源利用變化的驅動力按屬性劃分,分為自然因素和人文因素兩大類,這2種因素共同作用,造成了自然資源的動態變化[2]。

4.1 自然因素 自然因素決定著自然資源的生態承載能力,是自然資源保護、開發、利用的重要因素之一。①氣候:包含光照、溫度、降水等。光照條件對耕地、園地、林地、工業用地、居住用地、第三產業等用地的發展與分布具有深刻的影響作用。溫度則對動植物的生存、生長以及人類的活動產生制約作用,進而影響資源利用變化,不同的熱值條件會形成不同的自然資源類型、利用特征與景觀格局。降水影響著區域土地資源的承載能力和自然資源的利用方式、途徑與效益。②地形地貌:包含區域地形起伏、坡度、坡向等。區域獨特的地形形態,直接決定區域內自然資源的利用形式和利用要素的內部聯系,并且在一定程度上決定了區域自然資源的分布范圍、類型、面積、質量特征。

4.2 人文因素 近年來,隨著經濟的快速發展,城市化水平不斷提高,技術也日趨進步,人類活動對自然資源利用結構變化的影響越來越大。主要因素是人類社會日益增長的需求及開發利用自然資源的方式。①人口:人口數量的變化直接影響生產、生活產品需求量,間接地影響自然資源利用及其空間分布。②社會經濟環境:社會經濟環境的調整將直接影響并間接決定自然資源保護、開發、利用的方向、結構、規模、布局及各種效益。③城市化進程:經濟的發展帶動社會的進步,推進城市化進程。城市化的結果必將導致建設用地增加,進而影響土地利用結構。④產業政策:政治經濟政策引導著社會經濟的發展方向,并通過地權制度、價格制度、經營制度等直接影響國土空間結構的形式,進而推動自然資源開發利用朝有利于國土空間開發保護的方向發展。

5 結語

隨著經濟社會的快速發展和計算機互聯網應用的日益普及,推行“互聯網+”自然資源管理模式已經成為信息技術發展的一種重要手段,不僅能夠確保自然資源開發利用上的自動化,實現遠程控制[10]。而且,通過建立健全自然資源自動化管理信息技術系統平臺,對于促進智慧型自然資源管理模型的加快完善、改進自然資源管理效能、實現自然資源的優化配置具有重要的作用[11]。

參考文獻

[1] 李新華.生態環境監測與生態經濟學評價[J].干旱環境監測,1992,6(4):238-241,256.

[2] 魏力.基于3S的浐灞生態區土地利用動態監測研究[D].西安:西安科技大學,2013.

[3] 李文彬.自然資源監測中的“互聯網+”舉證技術應用[J].中國科技信息,2020(Z1):123-124.

[4] 仲星,連恒,曾慶浩.基于“國土資源云”的第三次全國國土調查技術研究[J].國土資源導刊,2019,16(1):81-84.

[5] 王榮.基本生態控制線土地利用動態監測及優化研究:以深圳市寶安區為例[D].武漢:華中師范大學,2012.

[6] 程秀娟.做活“大數據” 開啟“云時代” [N].中國國土資源報,2015-02-06(001).

[7] 厲芳婷,賈繼鵬,石婷婷.淺談地理國情監測服務于自然資源主體業務[J].地理空間信息,2020,18(1):9-11,31.

[8] 王占宏,白穆,李宏建.地理空間大數據服務自然資源調查監測的方向分析[J].地理信息世界,2019,26(1):1-5.

[9] 周鴻翔.基于3S技術開展土地利用動態監測綜述[J].測繪與空間地理信息,2019,42(6):56-57,63.

[10] 許桃元.遙感在自然資源工作中的應用淺析[J].測繪通報,2019(S1):90-92.

[11] 劉銳,陳毓齡. RS和GIS技術在土地利用動態監測中的應用[J].測繪通報,2011(5):76-79.