探墑溝播下灌水次數對冬小麥籽粒營養、加工品質的影響

任婕,高志強,孫敏,任愛霞,林文

(山西農業大學農學院,山西 太谷 030801)

小麥生長發育過程中,水分通過參與各項生理生化反應對植株內的物質轉運積累起調節作用,進而顯著影響產量及品質。小麥是一種高耗水作物,而淡水資源不足是限制華北麥區發展的重要因素[1],因此,針對小麥需水規律及灌水對小麥生長發育的影響,科研工作者已進行大量研究[2]。有研究表明,在適宜生長條件下,與充分利用灌溉水相比,減少小麥灌溉量產量差異不大,說明可以實現合理灌溉[3],但不同小麥品種間結果不同[4]。

土壤水分對小麥產量和品質的形成有重要影響。土壤水分增加,小麥產量就會增加,水分不足,產量趨于下降,籽粒蛋白質含量也不高[5]。但也有研究表明,適度干旱有利于小麥籽粒蛋白質含量增加,過度干旱則會抑制蛋白質的積累,因此合理減少灌溉次數有利于蛋白質含量的提高[6-8]。小麥籽粒的飽滿度源于淀粉的大量累積,水分、溫度等各種外界環境因素對淀粉形成有直接或間接影響。王晨陽等[9]發現,在節水灌溉方式下,淀粉含量隨生長期灌水次數的增多而減少。方保停等[10]發現,隨著灌水增加,淀粉總產量、支鏈淀粉產量和小麥產量將逐漸增加。姜東等[11]研究發現,水分過多或過少都會降低小麥籽粒的淀粉產量,對籽粒淀粉含量的影響不同品種間也不同。此外,糊化特性是反映小麥淀粉品質的重要指標,一般認為基因型和環境都會對其產生重要影響,且環境對很多指標的影響更大。其中,方保停等[12]在池栽防雨條件下研究不同灌水對兩種筋力型小麥淀粉糊化特性的影響,表明品種間粘度參數差異顯著,受水分調控影響很大,豫麥50以灌四水和抽穗期灌一水效果最好,而豫麥34以拔節期灌一水和抽穗期灌一水效果最好。

前人關于灌水對小麥蛋白質及淀粉含量的影響已有大量研究,但有關對糊化特性影響的研究相對較少,且針對晉南地區適宜品種的研究更少。本試驗選擇適宜晉南地區種植的小麥品種為材料,設置不同的灌水處理,研究灌水次數對不同品種籽粒營養和糊化特性等加工品質的影響,以期為該地區小麥節水優質栽培提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

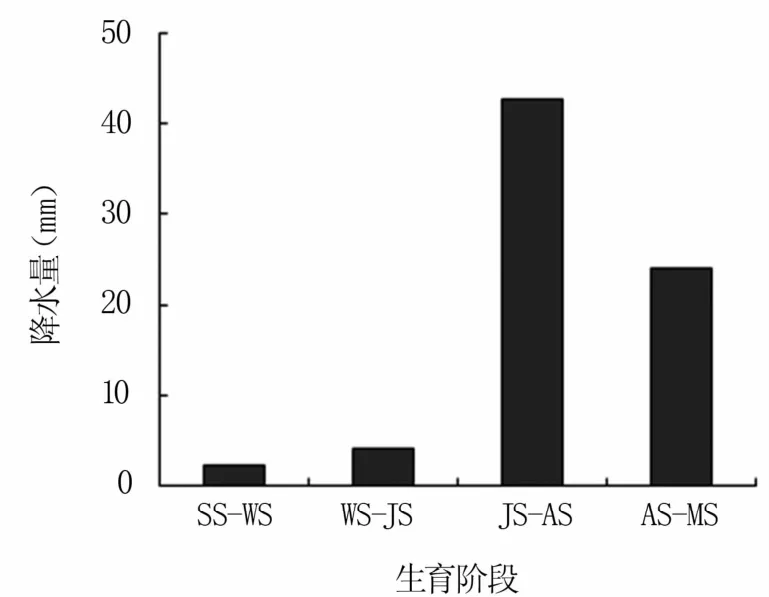

試驗在山西省洪洞縣辛村鄉馬三村山西農業大學小麥研究基地(36°31′N,111°65′E)進行。該地位于黃土高原東南部,屬溫帶半干旱大陸性季風氣候,平均海拔430 m,全年無霜期210 d,平均氣溫12.7℃,平均日照2 079.1 h,年均降水量441.5 mm,其中大部分降雨集中在7—9月。采用冬小麥—夏玉米輪作制,冬小麥于10月中上旬播種,次年6月上旬收獲;玉米于6月中下旬播種,同年10月上旬收獲,秸稈粉碎還田。試驗地為壤土,0~20 cm土層土壤基礎肥力為有機質含量12.89 g/kg、堿解氮42.78 mg/kg、速效磷17.66mg/kg、速效鉀208.74 mg/kg,pH值為8.03。該試驗地2018—2019年小麥生育期的降水量見圖1。

圖1 2018—2019年小麥生育期試驗點降水量

1.2 試驗設計

試驗采用兩因素裂區設計,主區為品種,選用邯農1412和山農29兩個當地主推品種;副區為灌水次數,設春一水(拔節水,W60)、春二水(拔節水+開花水,W120)、春三水(拔節水+開花水+灌漿水,W180)3個水平,共3×2=6個處理,重復3次。小區面積為100 m×4 m=400 m2。每次灌水量為60 mm,且小區間留1.5 m寬的隔水帶。

前茬玉米收獲還田后,于2018年10月4日采用探墑溝播,播量為300 kg/hm2。播前基施復合肥630 kg/hm2(N-P-K:18-20-5),拔節期追施尿素(N 46%)109.5 kg/hm2。常規大田管理,2019年6月18日收獲。

1.3 測定項目及方法

1.3.1 產量測定 收獲期,調查各小區1 m2長勢均勻小麥樣段的穗數和穗粒數,然后剪穗置于網袋中,脫粒曬干后稱重,計算實際產量。

1.3.2 蛋白質含量測定 用盤式實驗粉碎磨(瑞典Perten公司生產)粉碎烘干籽粒,用H2SO4-H2O2-靛酚藍比色法測定籽粒含氮率,乘以5.7即為蛋白質含量。籽粒蛋白質組分測定采用連續提取法[13]進行。

1.3.3 蔗糖、可溶性總糖含量測定 蔗糖含量測定采用間苯二酚法,可溶性總糖含量測定采用蒽酮比色法[14,15]。

1.3.4 淀粉含量測定 直鏈淀粉和支鏈淀粉含量測定采用雙波長法[16],總淀粉含量為兩者之和,直/支比為兩者比值。淀粉產量為籽粒產量與總淀粉含量的乘積。

1.3.5 淀粉糊化特性測定 采用瑞典Perten公司生產的快速粘度分析儀(RVA-TecMaster型)測定淀粉糊化特性。

1.4 數據分析

用Microsoft Excel 2010處理和分析數據,并繪制圖表,用DPS 7.5軟件進行統計分析,用LSD法進行差異顯著性分析。

2 結果與分析

2.1 探墑溝播下灌水次數對小麥成熟期籽粒蛋白質及其組分含量的影響

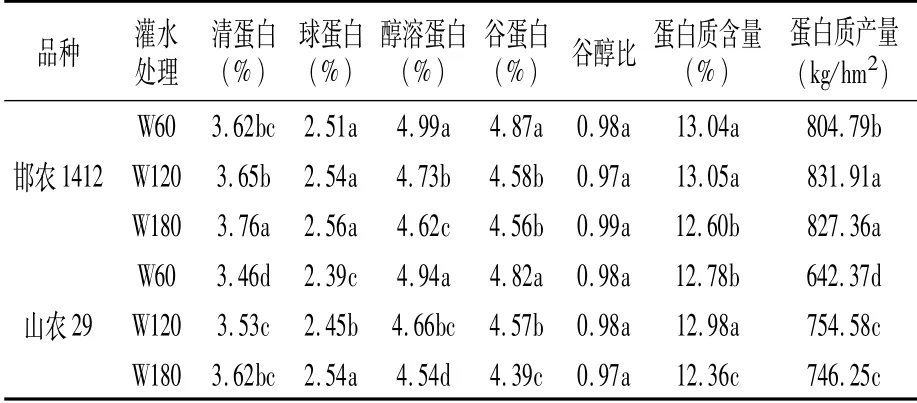

小麥成熟期籽粒蛋白質及其組分含量表現為邯農1412高于山農29,但谷醇比兩品種無顯著差異(表1)。春二水、春三水較春一水,清蛋白和球蛋白含量增加,醇溶蛋白和谷蛋白含量降低,且山農29各處理差異顯著,谷醇比均無明顯變化。隨灌水次數增加,蛋白質含量先升后降,兩品種均以春二水最高,且山農29各處理差異達顯著水平;蛋白質產量也先升后降,且春二水、春三水均與春一水差異顯著,但春二水和春三水之間差異不顯著。可見,探墑溝播冬小麥灌春二水(拔節水+開花水)利于增加清蛋白、球蛋白含量,促進籽粒蛋白質積累,以邯農1412品種較好。

表1 灌水對小麥成熟期籽粒蛋白質及其組分含量的影響

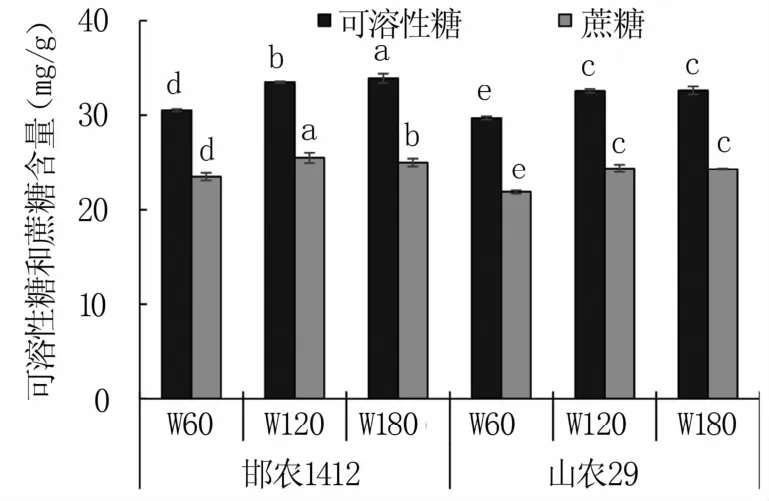

2.2 探墑溝播下灌水次數對小麥籽粒可溶性糖和蔗糖含量的影響

小麥成熟期籽粒可溶性糖和蔗糖含量品種間表現為邯農1412高于山農29(圖2)。春二水、春三水較春一水,邯農1412可溶性糖含量增加9.92%、11.28%(P<0.05),以春三水處理最高;蔗糖含量增加8.84%、6.71%,以春二水顯著最高。春二水、春三水較春一水,山農29可溶性糖含量和蔗糖含量分別增加9.54%、9.75%和11.52%、11.25%,但春二水和春三水均差異不顯著。可見,春二水(拔節水+開花水)提高籽粒可溶性糖和蔗糖含量,且以邯農1412效果較好。

圖2 灌水對小麥籽粒可溶性糖和蔗糖含量的影響

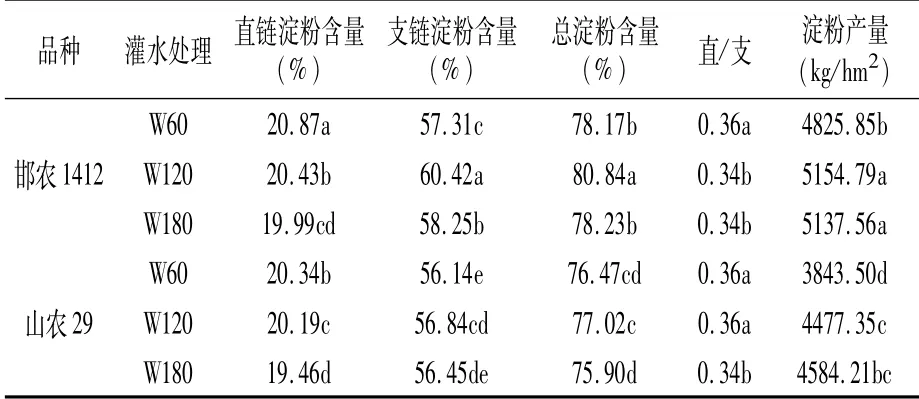

2.3 灌水對小麥籽粒淀粉含量、產量的影響

小麥成熟期籽粒淀粉含量及產量表現為邯農1412高于山農29,直鏈淀粉與支鏈淀粉比例(直/支)兩品種間基本無差異(表2)。春二水、春三水較春一水,兩品種直鏈淀粉含量均顯著降低。春二水、春三水較春一水,邯農1412的支鏈淀粉含量分別增加5.43%、1.64%,總淀粉含量分別增加3.42%、0.08%,淀粉產量分別增加6.82%、6.46%,且以春二水最高,但春二水和春三水間無顯著差異;山農29的支鏈淀粉含量分別增加1.25%、0.55%,產量分別增加16.49%、19.27%,且春二水和春三水間無顯著差異,但總淀粉含量先升后降,以春二水最高。可見,春二水(拔節水+開花水)能提高籽粒支鏈淀粉、總淀粉含量和淀粉產量,有利于籽粒淀粉積累,以邯農1412較好。

表2 灌水對小麥籽粒淀粉含量、產量的影響

2.4 灌水對小麥籽粒淀粉糊化特性的影響

小麥籽粒淀粉糊化特性各指標,除稀懈值外邯農1412均高于山農29(表3)。春二水、春三水較春一水,邯農1412的峰值粘度和回升值均先增加后降低,但差異不顯著;保持粘度和最終粘度均以春二水最高;稀懈值顯著增加,但春二水和春三水間無顯著差異。春二水、春三水較春一水,山農29的峰值粘度、保持粘度、回升值和最終粘度均增加,但三處理間無顯著差異;稀懈值顯著增加,以春二水最高;春二水峰值時間較春三水、春一水顯著增加,糊化溫度較春一水顯著降低,春二水、春三水間無顯著差異。可見,灌春二水(拔節水+開花水)優化了面粉糊化特性,有利于改善小麥品質,以邯農1412效果較好。

表3 灌水對小麥淀粉糊化特性的影響

2.5 小麥籽粒淀粉及其組分含量指標與糊化特性的關系

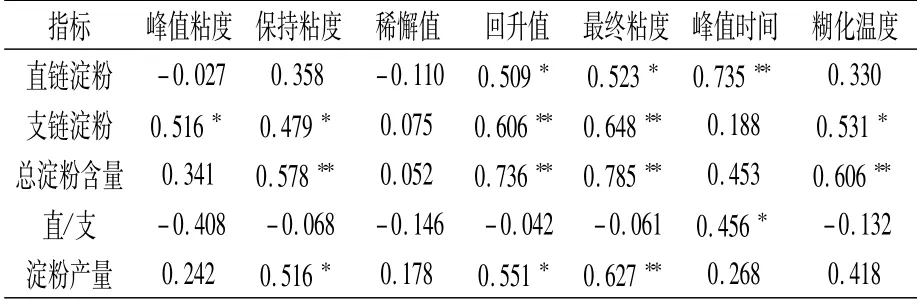

相關分析結果(表4)表明,峰值粘度與支鏈淀粉含量呈顯著正相關,保持粘度與支鏈淀粉、總淀粉含量和淀粉產量呈顯著或極顯著正相關,回升值、最終粘度與直鏈淀粉、支鏈淀粉、總淀粉含量及淀粉產量均呈顯著或極顯著正相關,峰值時間與直鏈淀粉含量、直/支呈顯著或極顯著正相關,糊化溫度與支鏈淀粉、總淀粉含量呈顯著或極顯著正相關。

表4 小麥籽粒淀粉及其組分含量指標與糊化特性的相關分析

3 討論與結論

灌水過多或過少均不利于小麥的生長發育。研究表明,隨著灌水次數增加,小麥籽粒蛋白質含量顯著降低[17],灌水次數與籽粒蛋白質含量呈負相關[18]。針對晉中麥區灌水次數的研究表明,除越冬期灌一水能夠提高小麥籽粒蛋白質及其組分含量外,隨灌水次數增加,小麥籽粒蛋白質含量顯著降低,而蛋白質產量先增加后降低再回升[19]。本研究表明,增加灌水次數,清球蛋白含量增加,醇溶蛋白和谷蛋白含量下降,蛋白質含量和產量均先增加后降低,以春二水(拔節水+開花水)處理顯著最高,與前人研究基本一致。這可能是由于隨灌水次數的增加,氮素代謝增強,有利于蛋白質的合成,但氮代謝的增強促進了碳代謝,進而增加碳水化合物的合成,對蛋白質含量產生稀釋效應[20,21],所以過量灌水會降低蛋白質含量。

水分顯著影響小麥淀粉產量和淀粉糊化特性。土壤水分虧缺顯著降低籽粒淀粉的積累[22],水分逆境條件下小麥籽粒支鏈淀粉含量和淀粉產量降低[22,23],而增加灌水次數有利于增加支鏈淀粉含量,但淀粉產量降低[9]。吳金芝等[24]研究表明,水分對弱筋小麥淀粉產量和淀粉糊化特性具有顯著的調控效應,淀粉產量隨著灌水的增加而增加,拔節期灌一次水的峰值粘度、低谷粘度、最終粘度和反彈值最高,而稀懈值最低。本研究表明,增加灌水次數,直鏈淀粉含量和直/支比降低,支鏈淀粉、總淀粉含量及淀粉產量先增加后降低,峰值粘度、保持粘度、回升值、稀懈值和最終粘度先升高后降低,糊化溫度升高。說明過量灌水不利于淀粉的積累以及淀粉品質的提高。而總淀粉、直鏈淀粉、支鏈淀粉含量與主要糊化參數呈顯著或極顯著正相關,與王晨陽等[25]的研究結果基本一致。