以腦白質病變為主的水痘—帶狀皰疹病毒腦炎1例

肖偉,張小東,周薇,張鑫,楊飛,屠榕,余巨明

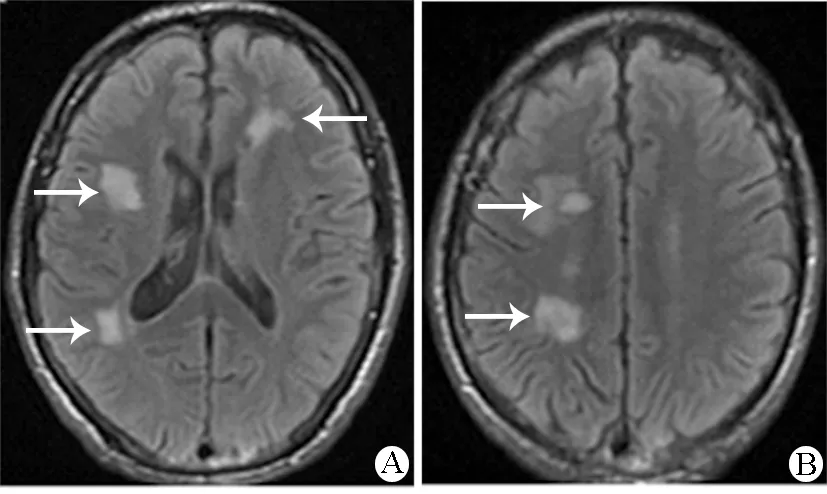

患者,男,65歲,因頭痛7 d入院。7 d前患者無明顯誘因出現頭痛,位于左側額顳部,呈持續性脹痛,夜間頭痛劇烈,難以忍受,伴頭部緊箍感,余無特殊,遂就診于當地醫院,期間患者發熱1次,體溫38.6℃,予以抗感染(具體不詳)治療后體溫正常,但頭痛無明顯好轉,為進一步治療至我院。既往體健,否認高血壓、糖尿病、心臟病及腦卒中等病史。雙側頸部淋巴結輕度增大,余查體未見異常;頭顱MR示:雙側側腦室旁多發斑片狀異常信號,考慮腦白質病變,無明顯強化,顱內多發缺血灶(圖1);腦電圖無異常;腰穿腦脊液:壓力正常,白細胞130×106/L,單個核細胞95%,總蛋白738.04 mg/L。腦脊液病原學宏基因組檢測結果示:人皰疹病毒3型(水痘帶狀皰疹病毒)。診斷:病毒性腦炎(水痘帶狀皰疹病毒),繼續予以抗病毒、營養神經、補液等治療,治療7 d后頭痛較前緩解,治療14 d后患者頭痛基本消失,患者拒絕復查腰穿及頭顱MR檢查并要求出院,出院后繼續予以阿昔洛韋口服治療1周。目前已電話隨訪40 d,患者一般情況良好,頭痛未再發作,能正常工作及生活。

注:A.右側側腦室旁、左側側腦室前角斑片狀腦白質改變;B.右側半卵圓中心多發斑片狀腦白質改變

討論腦白質病變(WMLs)是指腦白質中神經細胞的髓鞘損害。其病因復雜多樣,主要包括缺血性、免疫性、腫瘤性、中毒性等,而以帶狀皰疹病毒腦炎為病因的腦白質病文獻罕見報道。

人類皰疹病毒3型又稱水痘—帶狀皰疹病毒(varicella-zoster virus,VZV),VZV在兒童期初次感染后形成水痘,原發感染后在整個神經軸、神經節、神經元中潛伏,隨著VZV特異細胞介導的免疫力下降,VZV從神經節重新激活,引起帶狀皰疹、皰疹后神經痛及一系列中樞神經系統并發癥,包括腦膜腦炎、吉蘭—巴雷綜合征、脊髓炎、血管炎等[1-4]。VZV引起成人中樞神經系統感染少見,臨床表現常有頭痛、發熱、精神異常、癲癇發作、局灶神經功能缺損等(如偏癱、單癱等),因其臨床表現、實驗室及輔助檢查缺乏特異性,確診需靠病原學檢查。

本例患者以頭痛為主要表現伴一過性發熱,無神經系統定位體征,頭顱MR顯示腦白質多發病灶,腦脊液細胞數中度增高,以單個核細胞為主,蛋白輕度增高,糖、氯化物正常。根據起病形式、臨床表現及腦脊液結果需首先考慮病毒性腦炎,但病毒性腦炎尤其是單純皰疹病毒性腦炎好發于顳葉及額葉,而本例患者病灶多發,且位于深部腦白質,不排除其他病毒感染的可能。近年研究表明,二代宏基因測序技術(mNGS)具有較高的敏感度及特異度,對中樞神經系統感染具有重要的診斷價值[5]。本例患者腦脊液中檢測到VZV,測序質量達93.38%,支持VZV腦炎的診斷,雖然出院時和出院后未能復查腦脊液及頭顱MR的變化,但患者40 d的良好隨訪結果也支持VZV腦炎的診斷。

以腦白質損害為主的VZV腦炎罕見報道。Horten等[6]最早報道了相關病例,隨后Berth等[7]報道了伴明顯白質脫髓鞘的VZV腦脊髓炎,這些患者大都伴有免疫功能低下,尤其是艾滋病。本例患者通過相關免疫疾病及HIV的篩查,未發現免疫功能缺陷證據。VZV產生腦損傷機制包括:大中型血管病變(出血性梗死)、小血管病變(脫髓鞘性病變)、腦室炎及腦室周圍炎等[8]。由于深部腦白質由大腦中動脈的滋養動脈供血,易受到小血管危險因素的影響,小血管病變會導致混合性缺血和脫髓鞘改變[9]。依據病灶分布及病變大小,本例患者綜合考慮小血管病變機制,但其引起腦小血管病的確切機制仍待探索。

VZV腦炎治療的關鍵是早期抗病毒,早期篩查及識別尤為重要。部分患者臨床及影像學表現不典型,臨床上容易誤診從而延誤患者的治療,導致患者癥狀進一步加重,因此對于伴白質損害的患者,排除相關疾病,結合患者的臨床癥狀,應考慮VZV腦炎的可能,mNGS對于腦炎診斷有較高的價值,對于臨床考慮不典型腦炎建議完善mNGS檢測,早期診斷可及早治療并預防不良預后。