中國入世20年: WTO爭端演變與中國實踐

劉瑞喜 徐德順

摘 要:當前WTO的發展前景受到國際廣泛關注,恰逢中國入世20年之際,本文從動態和系統觀的視角出發,以2001年中國入世、2008年金融危機全面爆發和2018年中美貿易摩擦三個標志性事件為分界點,將1995—2020年全部爭端案件劃分為四個階段,借鑒網絡分析方法構建WTO爭端案件網絡,對WTO爭端的演變特征以及中國參與情況進行全面系統分析。結果表明,WTO爭端解決機制復雜性特征明顯,不同階段的爭端網絡結構存在較為明顯的差異和變動。WTO爭端網絡存在向少數成員集中的傾向,更多的成員有向網絡外圍轉移的趨勢。以歐美為代表的發達國家表現出明顯的小團體特征,美國控制其他成員之間爭端關系的能力較大,有較大幾率帶動其他成員對美國申訴行為進行模仿。WTO爭端解決機制“門檻”高且效率低,爭端案件內容呈現多元化發展態勢,同時中國涉案爭端也愈發受到國際廣泛關注。中國應充分認識應對貿易摩擦的長期性和復雜性,提升多主體聯合應對爭端能力,加強國際爭端風險防范,積極參與推進WTO改革和多雙邊經貿合作,強化系統觀和整體觀,堅持以爭端復雜系統管理思維化解國際沖突。

關鍵詞:WTO爭端解決機制;網絡分析;WTO改革;國際爭端防范

世界貿易組織(WTO)的爭端解決機制被譽為“皇冠上的明珠”。自1995年1月1日正式運行以來,截至2021年11月,WTO爭端解決機制共受理了607起案件爭端,在解決WTO成員間的貿易糾紛方面作出了重要貢獻,但也受到多國質疑,對其進行必要的改革成為主要成員的共識。同時當前貿易保護主義和霸凌主義抬頭,加之新冠疫情沖擊導致全球經濟下行和不確定性增強,貿易投資風險增加,中國所面臨的國際經濟貿易摩擦進一步加劇,呈現長期化、常態化、多樣化和復雜化發展態勢。目前處于巨大壓力之下的WTO爭端解決機制是一個復雜開放系統,WTO各成員之間相互作用相互影響,表現出明顯的復雜性。恰逢中國入世20年之際,系統性分析其實踐情況,對于中國參與和推動WTO改革、防范各類國際爭端風險以及提升爭端解決應對能力具有一定的借鑒意義。

一、WTO爭端解決機制總體實踐情況

1995—2020年間,WTO爭端解決機制共受理了598起爭端案件,總體來看,通過WTO爭端解決機制處理的案件呈現出以下特點:

(一)發達國家是爭端案件的主要參與方

從案件參與情況看,發達國家既是主要的機制使用者,也是比較突出的規則違反者。圖1匯總了WTO爭端案件主要參與方情況,起訴情況來看,美國和歐盟對該機制的使用最為頻繁,兩大經濟體作為起訴方的案件數分別占案件總數的20.74%和17.39%,起訴案件數量遠遠高于其他成員,超過排名第三位的加拿大占比的兩倍。被訴情況來看,美國和歐盟也是被訴最多的成員,兩大經濟體作為被訴方的案件數分別占案件總數的26.09%和14.55%,美國的被訴案件數約為中國的3.5倍。在發達經濟體中,僅美國、歐盟、加拿大和日本四大經濟體作為起訴方的案件數占案件總數中的比重就將近一半,達49.33%,而且這四大經濟體的被訴案件數占案件總數的比重也高達47.16%。同時,發展中成員也愈發注重利用這一平臺處理貿易爭端,其中巴西是主動發起申訴最多的發展中國家,排名起訴方第四位,起訴案件占總案件數的5.52%。

盡管發展中國家愈發注重利用爭端解決機制處理貿易爭端,但不論是參與成員數還是案件數均不能與其龐大的成員數量相匹配,許多發展中國家在很多方面仍然處于相對劣勢地位,主要面臨的問題包括:第一,經濟實力。WTO訴訟成本高且收益的不確定性降低了某些發展中成員參與的動機,特別是中東和非洲的許多低收入國家主動參與的情形比較罕見,僅前十位起訴方爭端機制使用加總占總案件數比例已高達73.58%。第二,訴訟能力。許多發展中國家在人才、資源、策略等方面所體現出的國際綜合訴訟能力與發達國家相比仍存在一定差距。第三,權力不平衡而造成的法外限制。出于對來自強國的貿易報復等政治和經濟威脅的考慮,發展中國家可能會放棄合理的法律主張。而且發展中國家發起的申訴,特別是針對發達成員國的申訴是否能夠得到妥善裁決也仍然值得關注。

(二)爭端案件主要涉及貨物貿易

從爭端案件涉及貿易類型來看,爭端案件主要涉及貨物貿易,特別是初級產品貿易案件居多。截止2020年底,WTO審理了557起涉及貨物貿易的案件,占總案件數的93.14%。而涉及知識產權貿易和服務貿易的案件分別各有39起和29起,分別占總案件數的6.52%和4.85%,遠遠低于貨物貿易爭端。從時間維度來看,WTO貿易爭端也呈現出從初級產品向工業制成品、高技術產品轉移,從商品貿易向服務貿易轉移的趨勢。

(三)反傾銷反補貼案件糾紛占多數

從爭端發生的原因來看,反傾銷反補貼問題仍然是爭論的焦點。圖2匯總了到2020年底的598起爭端案件涉及的協議情況,從申訴的總量上來看,關貿總協定(GATT)是訴諸次數最多的協議,這是因為在與貨物貿易有關的案件中會經常援引這一協定。除此之外,依據《反傾銷協議》和《補貼與反補貼措施協議》提出的申訴數量超過100,分別占案件總數的22.58%和21.91%。排在其后的為涉及《農業協議》的案件,占案件總數的14.05%,同時涉及服務貿易、知識產權等一些新的規則領域的案件較早年來看也有所增多。

(四)爭端案件持續時間過長

WTO爭端解決機制對案件處理的各環節規定了時間限制,從提出申訴到專家組確定最終裁決一般控制在15個月內。但實際爭端處理中持續時間可能會遠遠超出規定時間。Hoekman等(2021)對1995—2020年間案件的平均用時情況進行了測算,發現磋商階段的平均用時為5.4個月,專家組階段平均用時為17.1個月,上訴階段平均用時為4.3個月,案件的實際用時往往超過規定的截止時間。Reich(2017)對爭端案件的用時情況進行了分階段測算,發現該機制成立之初就存在未能在規定時限內解決的案件,1995—1999年之間發生的爭端平均持續23.21個月,2007—2011年之間發生的爭端平均持續28個月。盡管該機制后期處理的案件少于早期,但是爭端解決的延遲情況不僅未得到解決,反而愈發嚴重。在早期,大多數案件在2年內得到解決,約31%的案件在2—3年內得到解決,在3—4年解決的案件約占9%;在后期,僅有不超過32%的案件在2年內得到解決,約50%的案件需要2—3年得到解決,約13%的案件需要3—4年解決,超過5%的案件需要4—5年解決。而且案件爭議方對爭端裁決情況也可能存在異議。從2019年12月11日起,隨著上訴機構的癱瘓,不再能夠審理和決定新的上訴,也造成了爭端案件進一步積壓。

二、中國參與WTO爭端解決機制實踐

自2001年入世,20年來,中國積極參與世貿組織各項工作,對世界經濟貿易發展做出了積極貢獻。為了將WTO爭端案件狀況給予直觀展現,本文將網絡分析方法用于WTO爭端案件分析,結合世界經濟發展變化,以2001年中國入世、2008年金融危機全面爆發和2018年中美貿易摩擦三個標志性事件為分界點,將WTO自1995—2020年的全部爭端案件按時間劃分為四個階段,并使用UCINET軟件繪制了四個階段的WTO爭端網絡可視化效果圖(見圖3)。圖中節點代表所研究的35個WTO成員,各成員間的爭端關系視為邊,方向由爭端案件申訴方指向被訴方,節點形狀衡量是否對中國發起過申訴,用圓形表示的節點是對中國發起過申訴的WTO成員,邊的粗細表示了WTO成員間的爭端案件數差異。分析來看,中國參與WTO爭端案件呈現出以下特征:

(一)爭端對象主要集中于美歐等部分發達國家

從圖3可以看出,包括美國、歐盟、加拿大、墨西哥、日本、危地馬拉、巴西、澳大利亞在內的多個國家對中國發起了申訴,但中國主動起訴的對象國比較集中,僅向美國和歐盟國家發起過申訴,還未出現中國主動起訴發展中國家的情況。中國迄今為止所參與案件的爭端對象主要集中在發達國家,從連邊的粗細可以看出美國是中國的主要爭端對象。表1整理了中國自2001年入世以來所涉案件的爭端對象分布情況,在中國被訴案件中,美國發起23次申訴,高達中國被訴總數的一半以上,占比51.11%;歐盟發起9次申訴,占被訴總數的20%。中國自入世以來的三個階段被訴案件數始終位于前三名,這一定程度上與中國的貿易大國地位相匹配,但同時也提醒中國要處理好國家間經貿關系,做好國際爭端防范工作。

(二)中國參與爭端解決經歷了被動向主動的轉變

中國參與WTO爭端案件經歷了一個過渡期,在入世前五年涉訴案件很少,申訴和被訴案件均只有1起(見圖4)。2006年之后涉華爭端案件增加,特別是在2012年,中國被指控案件數達到頂峰。這表明隨著中國對外貿易繁榮發展,面臨他國起訴的風險增加,也對中國的應訴能力提出了更高要求。

在四個時間階段中,美國和歐盟發起了最多的申訴,兩大經濟體之間排序雖有變化,但一直位于前兩名。中國在第二階段發起申訴數的排名比較靠后,與美歐等發達國家以及印度、巴西等新興經濟體存在較大差距。在第三和第四階段,中國的發起的申訴數均位列第三位,較第二階段有了大幅度的上升。意味著金融危機以來中國以更加積極主動的姿態參與WTO爭端解決,通過主動申訴保護自身利益的意愿和偏好在加強。其他金磚國家中,巴西利用WTO爭端解決機制最為主動,其次為印度,而相較其他大國,俄羅斯對于WTO爭端解決機制的參與度較低,南非的參與度在金磚五國中最低,僅參與了5起爭端案件,且并未主動發起過申訴。

在第二階段和第三階段,中國的申訴情況與被訴情況不均衡,中國主動發起申訴的案件數明顯少于被訴案件數。截至2020年底,中國共參與了66起爭端案件,其中有21起為申訴方,45起為被訴方,被訴案件數量超過主動起訴的兩倍。而日本和巴西起訴案件數要明顯多于被訴案件數,歐盟和印度的申訴和被訴案件數大致相當。比較來看,中國在運用WTO爭端解決機制的主動性方面仍具有提升空間。在第四階段,中國的申訴情況和被訴情況趨于均衡,美國的被訴數顯著增加,這主要是因為特朗普政府加征關稅,挑起貿易爭端,包括中國在內的受侵害國主動訴諸WTO爭端解決,維護自身合法權益。

(三)中國應訴案件頻現多國聯合起訴

通過對聯合起訴案件爭端網絡進行分析,可以研究WTO成員之間的合作情況。圖5是1995—2020年間的聯合起訴案件網絡可視化效果圖,用圓形表示的節點是對中國發起過聯合起訴的WTO成員,邊的粗細代表WTO成員間的聯合起訴案件數差異。可以看出,多個國家對中國發起了聯合起訴,從邊的粗細來看,美國和歐盟是對中國發起聯合起訴最多的國家。截至2020年底,中國的被訴案件中有21起為多個WTO成員聯合起訴(見表2),占被訴案件總數的46.67%。這些案件的起訴方主要以美國、歐盟為核心,由它們率先發案,然后其他成員“跟隨”發案。美國控制其他成員之間爭端關系的能力較大,有很大幾率帶動其他成員對美國申訴行為進行模仿。

在WTO聯合起訴案件中,中國被訴案件數位于第三位,對中國聯合發起起訴的成員數與案件數都居于前列。申訴情況來看,中國發起的聯合起訴案件較少,截至2020年底,中國僅發起過三起聯合起訴案件,且三起案件都是針對美國。中國主動發起的聯合起訴案件遠少于聯合被訴案件。美國、歐盟、加拿大和日本主動參與了多起聯合起訴案件,具有很強的協作意識,而且他們也是經常協作的對象,特別是美國和歐盟表現出明顯的小團體特征。相比來看,中國在WTO爭端解決機制的合作方面存在提升空間。這種差異不僅表現在與其他成員國的合作,也表現在國內各主體間的協作。歐美將公共資源與私人資源結合起來,形成了完善的公私合作伙伴關系,并在WTO訴訟中進行部署。而中國在參與WTO爭端案件談判的過程中,主要是政府在發揮作用,民間和智庫很少參與其中。

(四)申訴案件類型集中,被訴案件類型多樣

從爭端原因來看,中國所涉申訴案件和被訴案件呈現出不同特點。申訴案件的類型相對集中,主要涉及反傾銷反補貼措施領域,共有10起案件涉及《反傾銷協議》,7起案件涉及《補貼和反補貼措施協議》。相比于申訴案件,中國被訴的案件糾紛事由更為多樣(見圖6),中國國內經濟貿易管理措施受到了全面發難。其中有17起涉及《補貼和反補貼措施協議》,9起涉及《反傾銷協議》,6起分別涉及《農業協定》和《服務貿易總協定》,5起涉及《與貿易有關的投資措施協定》,除此之外也涉及了知識產權、進口許可、保障措施、原產地規則、衛生與植物檢疫措施、貿易便利化等方面。

(五)中國參與案件具有廣泛影響力

本文按照影響力大小對每起爭端案件分別進行賦權,并使用影響力賦權后的爭端案件情況構建WTO爭端案件影響力網絡,四個時間階段影響力排名前十位的WTO成員如表3所示。總體來看中國在WTO爭端解決中的影響力居于前列,且在金融危機之后,中國的影響力較之前有了明顯的提升。平均來看,中國所涉案件爭端第三方參與數超過5個,參與的案件具有較高的影響力和關注度。同時通過對案件第三方數據的梳理發現,中國一直以來都積極地以第三方身份活躍在WTO爭端解決機制這一平臺。截至2020年底,中國作為第三方參與的爭端案件有188起,位于第三位,僅次于日本的218起與歐盟的209起。以第三方身份參與爭端解決,既可以監督機制運行狀況,闡明涉案規則立場,也可以獲取大量信息,有利于學習和積累經驗,正確行使各項權利。

三、WTO爭端案件網絡的核心—邊緣結構

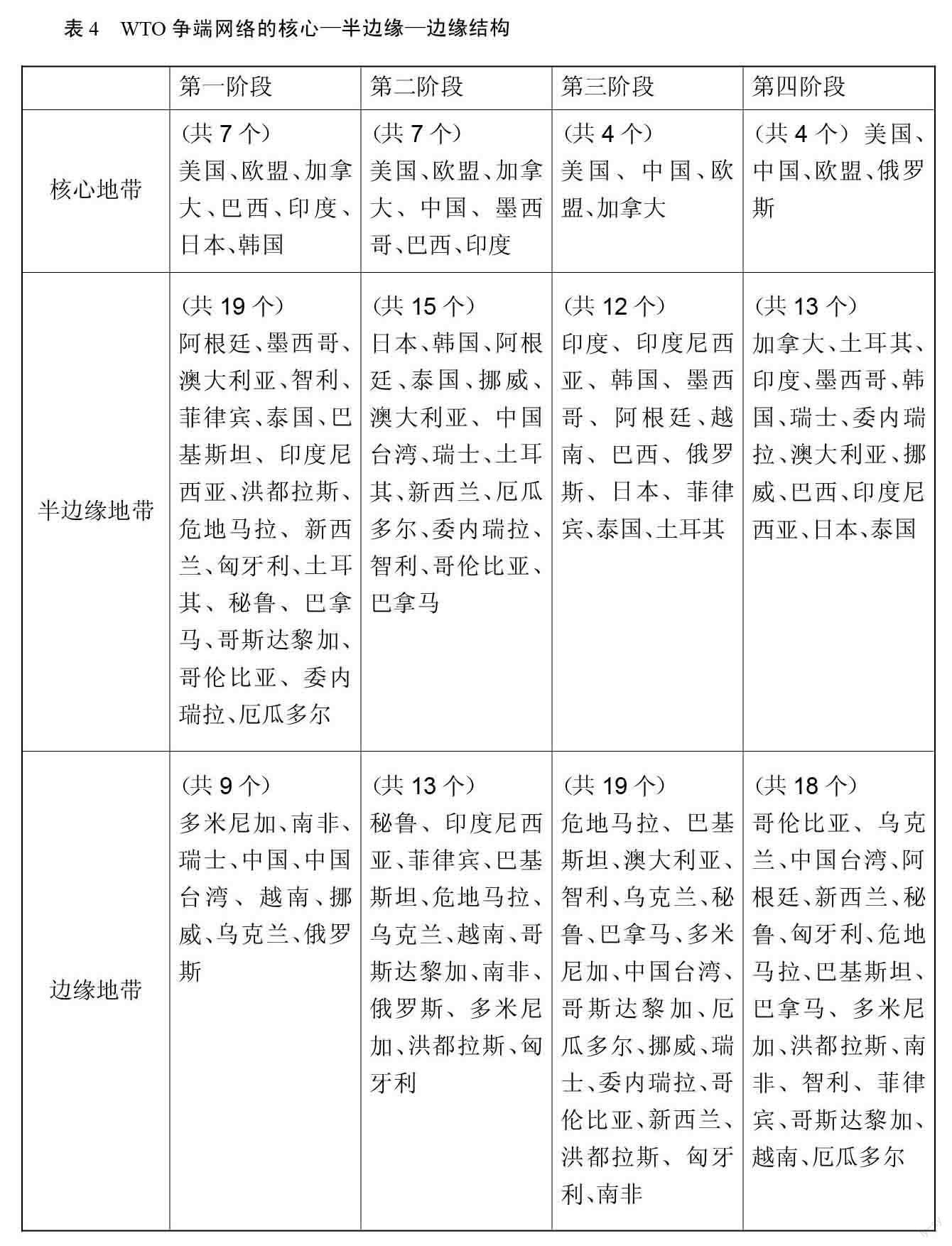

世界體系理論認為,整個世界是由核心地帶、半邊緣地帶和邊緣地帶組成。本文借助UCINET軟件的CORR算法,得到四個時間階段各個成員的核心度指標。參考周灝(2015)使用的分類方法,當核心度>0.1時,WTO成員位于核心地帶;當0.01≤核心度≤0.1時,WTO成員位于半核心地帶;當核心度<0.01時,WTO成員位于邊緣地帶,從而得到WTO爭端網絡的核心—半邊緣—邊緣結構(見表4)。三、四階段與一、二階段比較來看,位于核心地帶的成員有所減少,而邊緣地帶成員有增加趨勢,說明隨著時間的推移,WTO爭端網絡存在向少數成員集中的傾向,更多的成員有向網絡外圍發展的趨勢。

表5列出了四個階段核心度排名前十位的WTO成員情況。美國和歐盟一直位于網絡的核心地帶,其中,美國的核心度排名一直位于第一位,但隨著時間的推移,歐盟的核心度呈現下降趨勢。中國自入世以來也一直維持在網絡的核心地帶,三個階段的核心度分別為0.183、0.609、0.342,三、四階段中國的核心度較第二階段有明顯增強。第二階段中國核心度指標更多的是反映了中國的被動應訴情況,而2008年金融危機以來,中國以更加積極主動的姿態參與到WTO爭端解決機制中,核心度有了明顯提升。除此之外,對于其他在前兩個階段核心度排名靠前的成員,金融危機以來的核心度較之前均有不同程度的下降。

四、結論與政策建議

(一)主要結論

本文將網絡分析方法用于WTO爭端案件分析,系統研究WTO爭端解決機制運行特征并對中國參與WTO爭端解決情況進行定量和定性探討。主要得出以下結論:

第一,WTO爭端解決機制復雜性特征明顯。總體上,WTO爭端網絡是一種非均衡的網絡,雖然各個階段的爭端網絡在部分結構上具有穩定性,但存在較為明顯的差異和變動。美國阻礙上訴機構成員遴選的突變性,影響了WTO爭端解決機制運行。美國、歐盟、中國長期維持在網絡核心地帶,WTO爭端網絡存在向少數成員集中的傾向,更多的成員有向網絡外圍轉移的趨勢。

第二,以歐美為代表的發達國家表現出明顯的小團體特征。美國控制其他成員之間爭端關系的能力較大,有很大幾率帶動其他成員對美國申訴行為進行模仿。出于某些共同利益甚至政治利益的考慮,美國、歐盟經常聯合起訴他國,尤其是針對中國的案件,頻見歐美聯合起訴現象。

第三,WTO爭端解決機制“門檻”高且效率低下。解決爭端案件耗時長,成本高,也存在案件懸而未決。而且爭端案件解決的效率并未隨著后期糾紛數量的相對減少而提高,反而耗時情況愈發嚴重。同時受資金和人才等因素制約,發達國家是爭端案件的主要參與方,發展中國家主動發起的申訴要少于發達國家,低收入國家主動參與的情形則更為少見。

第四,爭端案件內容呈現多元化發展態勢。WTO貿易爭端以貨物貿易案件為主,涉及服務貿易的案件逐漸增多,呈現出從初級產品向工業制成品、高技術產品轉移,從商品貿易向服務貿易轉移的趨勢。反傾銷反補貼案件糾紛占據多數,被訴案件涉及協議類型呈現多樣性,涉及服務貿易、知識產權等一些新的規則領域的案件較早年有所增多。

第五,中國參與WTO爭端解決經歷了從被動向主動的轉變,且中國涉案爭端具有較高的國際關注度。中國入世二十年來,對待WTO爭端解決機制的態度愈趨理性。特別是金融危機以來,中國以更加積極主動的姿態參與WTO爭端解決。同時,中國案件爭端也越來越受到國際廣泛關注。中國申訴或被訴的案件爭端平均影響力數值較高,1995—2020年期間,涉中國案件的第三方參與數平均超過5個。

(二)對策建議

1.強化多主體聯合應對爭端能力。綜合施策,沉穩應對,加快推進經貿摩擦應對能力建設。加強政府、企業、協商會和智庫的協作配合和有效溝通,尤其需要發揮智庫的前瞻性戰略性指導作用,完善“四體聯動”機制,健全處理國際爭端的公私合作機制,提高中國在WTO爭端解決中的訴訟能力。加強與WTO其他成員國的合作,積極尋求共同利益點,增強聯合應對貿易爭端解決的對抗能力。在WTO爭端解決機制中,強化先期通過談判磋商化解貿易糾紛的能力,盡可能低成本地維護中國企業合法權益。加快培養復合型國際訴訟人才,并積極參與引領國際規則,提高國際訴訟水平,增強主動申訴維權的信心。

2.提升國際爭端風險防范水平。未雨綢繆,精準研判,妥善落實國際爭端風險防控對策。提高企業的國別風險識別能力,除了加強監測東道國法律政策風險外,還得強化信用、市場風險的預測,提高貨物貿易、服務貿易、投資等全領域管控風險的綜合能力。政府支持行業協商會搭建信息交流平臺,關注國際爭端發展動態,提高貿易爭端預警水平。增強中國企業誠信與契約精神,強化國內商務和市場主管部門事前教育與行政執法能力,促進涉外企業市場準入前就守牢國際法律和國際規則的底線。堅持市場經濟和法治原則,進一步完善對外貿易投資金融等法律法規,以制度做保障與國際規則接軌。深入剖析已有爭端案件,針對已經暴露的國際爭端風險,完善中國在政府補貼、進口許可、知識產權、透明度等方面政策合規度,主動融入WTO規則體系。

3.積極參與推進WTO改革和多雙邊經貿合作。開放包容,平等協商,積極推進WTO機制問題改革和多雙邊經貿合作行穩致遠。支持協商一致的決策機制,尋求絕大多數成員國普遍關切問題的最大公約數,促使WTO去“政治化”,早日走出生存危機。同時深化多雙邊經貿合作,構建面向全球的高標準自由貿易區網絡。WTO改革進程中,應尊重發展中成員享受特殊與差別待遇的權利,堅持貿易和投資的公平競爭原則,對來自不同所有制企業的貿易和投資提供非歧視性待遇,增強多邊貿易體制的包容性。維護WTO多邊貿易體制,平衡成員在世貿組織協定保障下的權利與義務,秉承善意和克制原則援引安全例外條款,擯棄貿易霸凌主義和貿易保護主義。恢復不可訴補貼,改進日落復審規則,改進反傾銷反補貼調查透明度和正當程序,完善貿易救濟領域的相關規則,完成漁業補貼議題的談判,推進電子商務、投資便利化措施等議題開放包容談判。加強成員通報義務的履行,改進WTO各機構議事程序,進一步增強秘書處的代表性,提高WTO運行效率。

4.堅持爭端復雜系統管理思維。統籌兼顧,立足長遠,以復雜系統管理思維化解國際爭端。國際貿易投資爭端屬于復雜開放系統,WTO各成員國及其所處的不同環境相互作用相互影響,呈現多樣性、動態性和非線性、突變性等特征。新冠疫情導致全球經濟下行和不確定性增強,貿易投資風險增加,對WTO爭端解決機制帶來新的影響與涌現。中國應充分認識應對貿易摩擦的長期性和復雜性,增強復雜系統管理能力,強化系統觀和整體觀,積極化解和應對來自WTO成員國的貿易投資爭端,妥善處理與“一帶一路”國家的貿易投資爭端糾紛。針對某些發達國家濫用WTO規則,惡意對中國進口限制與高科技封鎖,中國應加快補齊國內產業鏈短板,加快關鍵核心技術自主創新力度,同時深化與“一帶一路”國家經貿合作,改善對舊貿易循環結構的依賴,推動形成國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的經濟發展新格局。

注釋:

①第一階段為1995年1月1日至2001年12月10日,案件范圍為DS001-DS242;第二階段為2001年12月11日(中國正式加入世界貿易組織)至2008年9月14日,案件范圍為DS243-DS378;第三階段為2008年9月15日(雷曼兄弟破產標志著金融危機的全面爆發)至2018年3月21日,案件范圍為DS379-DS541;第四階段為2018年3月22日(美國總統特朗普在白宮簽署對中國輸美產品加征關稅的總統備忘錄,中美貿易戰大幕由此揭開)至2020年12月31日,案件范圍為DS542-DS598。

②本文選用每起案件的第三方成員參與情況作為案件影響力的衡量方式。采用五級分權,假設爭端案件第三方成員數為m,當m=0時,權值為1;當m∈[1,5)時,權值為2;當m∈[5,10)時,權值為3;當m∈[10,15)時,權值為4;當m≥15時,權值為5。WTO成員出于自身利益的考慮可選擇以第三方身份參與爭端解決。案件第三方參與成員的多少一定程度上反映了WTO成員對案件的關注度及案件的影響力情況。

參考文獻:

[1] HOEKMAN B M, MAVROIDIS P C. Informing WTO Reform: Dispute Settlement Performance, 1995-2020[J]. Journal of World Trade, 2021(1): 1-50.

[2] GONZALEZ A, JUNG E. Developing countries can help restore the WTO's Dispute Settlement System[R]. Peterson Institute for International Economics, 2020.

[3] REICH A. The effectiveness of the WTO Dispute Settlement System: a statistical analysis[R].EUI Working Paper, 2017.

[4] 屠新泉. 我國應堅定支持多邊貿易體制、積極推進全球貿易治理[J]. 國際貿易問題, 2018(2): 15-19.

[5] 徐德順, 江楠. 基于社會網絡研究中國與周邊國家經貿發展策略[J]. 社會科學, 2020(8): 76-88.

[6] 徐德順, 馬凡慧. 基于RTA研究全球數字貿易規則演進特點與中國方略[J]. 對外經貿實務, 2021(4): 4-9.

[7] 趙瑾. 國際貿易爭端解決的中國方案: 開放、協商、平等、合作、共贏[J]. 國際貿易, 2019(6): 41-47.

[8] 周灝. 中國在世界反傾銷中角色地位變化的社會網絡分析[J]. 國際貿易問題, 2015(1): 112-122.

(本文獲2021年“中國外經貿發展與改革”征文二等獎,刊登時作者有刪減)