天津歷史風貌建筑數字化保護研究及應用推廣

摘要:伴隨“網絡強國”“數字中國”“智慧社會”的推進,建筑業的信息化變革不斷深入,推動歷史風貌建筑保護與現代科技的創新融合,提高文化遺產保護的科技水平成為迫切需求。以段祺瑞舊居修繕為例,采取“校企合作”方式,探索三維激光掃描技術、BIM技術及云平臺相結合的數字化保護在歷史風貌建筑保護中的實踐應用,并在此基礎上進一步探討天津歷史風貌建筑數字化保護模式及推廣應用。

關鍵詞:歷史風貌建筑;數字化;三維激光掃描技術;BIM技術;云平臺

中圖分類號:F293.33 文獻標識碼:A

文章編號:1001-9138-(2021)04-0068-72 收稿日期:2021-03-05

作者簡介:苑娜,天津國土資源和房屋職業學院講師。

黨的十九大報告中明確提出:要“加強文物保護利用和文化遺產保護傳承”。在“十三五”期間,建筑業數字化、網絡化、智能化取得突破性進展,初步建成一體化行業監管和服務平臺,數據資源利用水平和信息服務能力明顯提升。天津擁有大量風格多樣的歷史風貌建筑,是天津城市特色的主要特征和寶貴的文化資源,亦在我國近代史中具有較高的歷史價值。推動歷史風貌建筑保護與現代科技的創新融合,提高文化遺產保護的科技水平成為目前歷史風貌建筑保護的迫切需求。

1 項目概況

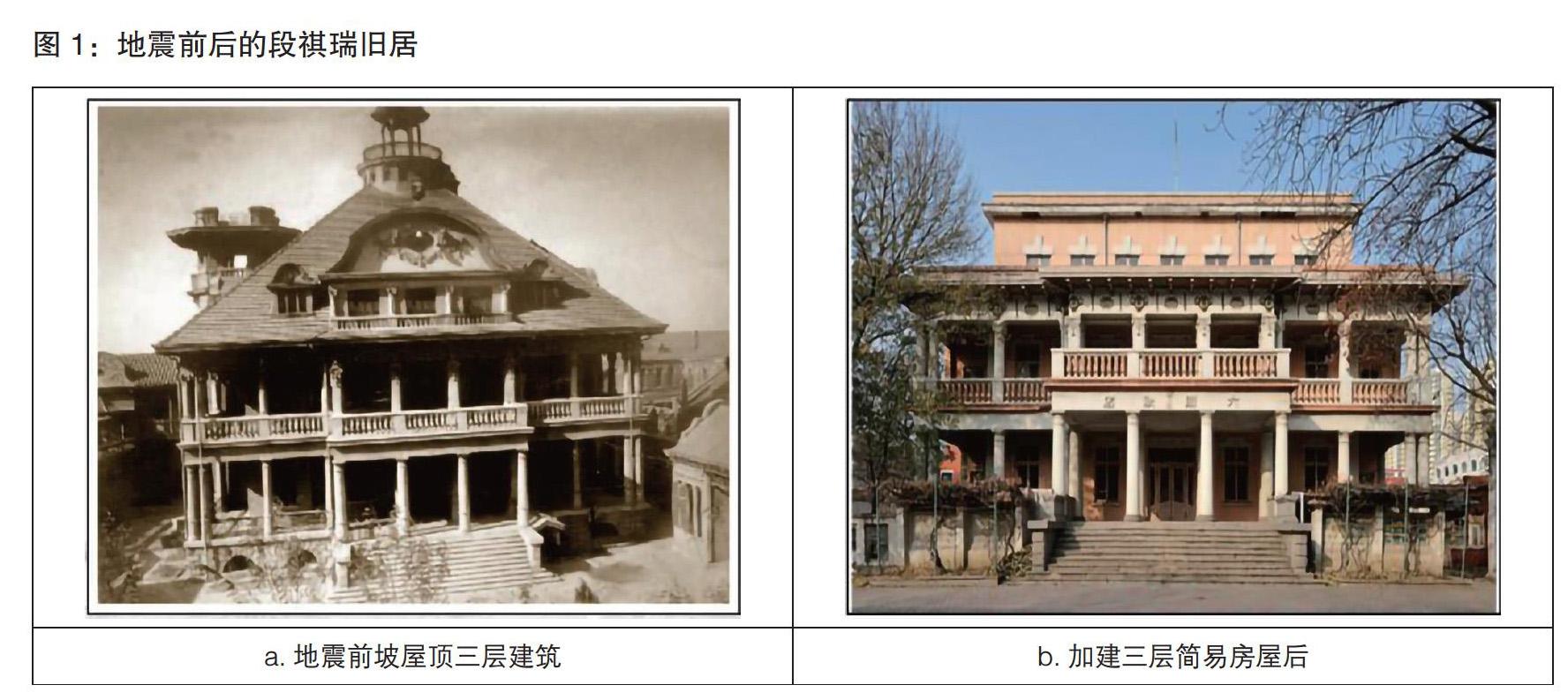

段祺瑞舊居位于天津市鞍山道38號,是一座3層磚木結構的西洋建筑,具有很強的歐洲庭院式古典建筑風格,是當時日租界最豪華的私人公館之一,也是段祺瑞一生幾經沉浮的傳奇見證。因其具有較高的歷史、藝術、科學和史料價值,被列為天津市重點保護歷史風貌建筑和天津市文物保護單位。1976年地震后損毀較為嚴重,拆除了坡屋頂式3層建筑及八角涼亭之后作為天津市和平區教師進修學校,因辦公需要,重新加建了簡易3層房屋,并在外檐處加裝了抗震柱和圈梁,如圖1所示。

基于段祺瑞舊居較高的保護價值,以及天津歷史風貌建筑數字化保護的需要,項目實施中充分發揮產學研深度融合,建設單位聯合專業院校以及掌握先進技術的企業,在段祺瑞舊居保護修繕全過程中應用三維激光掃描技術、無人機傾斜攝影技術以及BIM技術等先進技術,實現了數字化保護在歷史風貌建筑保護中的實踐應用。

2 數字化保護實施

2.1 數字化信息采集與處理

三維激光掃描技術和攝影測量技術是獲取三維坐標的主要方式。三維激光掃描技術是一種先進的全自動高精度的立體掃描技術,三維激光掃描儀無需棱鏡,直接可以獲取物體表面的三維點云數據,在特殊的危險環境中發揮著很大的作用,在古建筑測繪中可以降低二次傷害,具有非接觸性測量、數據采樣率高、高分辨率、高精度、實時性、動態性、主動性等特點。攝影測量技術分為近景攝影測量技術和航空攝影測量技術,近景攝影測量技術主要應用于非地形攝影測量,而航空攝影測量主要應用于地形攝影測量。隨著數字算法和計算機技術的發展,尤其是數字攝影技術及相關計算軟件的成熟,攝影測量技術已全面發展為數字攝影測量。

項目中通過三維激光掃描儀及無人機傾斜攝影協同作業,真實記錄了段祺瑞舊居修繕前、修繕中及修繕后的數字信息,并將信息云端展示,掃描二維碼就可以實時查看。實現歷史風貌建筑信息高精度采集和處理,不僅為現階段的修繕保護提供確鑿數據,更為后續的保護工作提供數字檔案,避免了今后因信息丟失而無法保證原真性修復情況,如圖2所示。

2.2 數字化信息模型

BIM技術的應用,直接導致了工程建設范圍的第二次數字革命。BIM技術不僅加速發展了建筑業現有的技術水平,而且間接改善了組織和管理模式,同時對人們思維模式的轉變產生了較為深遠的影響。BIM技術與歷史風貌建筑保護的結合可以有效地記錄、組織、跟蹤歷史風貌建筑生命周期中的相關信息,通過歷史風貌建筑信息模型,實現三維模型的瀏覽、施工進度跟蹤、信息存儲和管理及重點方案模擬等。

項目中利用BIM核心軟件Revit平臺建立了數字化信息模型。基于段祺瑞舊居現狀測繪圖紙,建立了現狀BIM模型,結合修繕設計方案,建立了修繕設計BIM模型,并結合現狀和設計模型,對設計方案進行優化。修繕設計中,將地下室改為設備層,集中布置了設備管線,但地下室層高有限,為了盡可能減少對原有建筑的破壞,不采取下挖的方式增加層高,如何在有限的層高內優化布置管線,得到最大的室內凈高成為需要解決的重點。利用BIM模型很好地實現了管線碰撞的檢測和優化設計。施工過程中利用BIM模型的參數化編輯和聯動修改,極大地提高了修繕工作的高效準確性。同時,完善的信息記錄還為后期的維護運營提供強大的信息平臺,如圖3所示。

2.3 數字化成果管理與應用

未來便于信息存儲、查看及推廣,以段祺瑞舊居為基礎建立了天津歷史風貌建筑數字化保護云平臺,云平臺存儲了段祺瑞舊居修繕項目的所有信息。既包括全景及VR展示、正射及分析展示、視頻展示、修繕展示等可以對外展示宣傳的內容,又包含了測繪圖紙、設計圖紙、掃描文件、BIM模型、修繕實錄等原始文件,供工程修繕相關人員參考查閱。全景及VR展示中包含不同階段的三維掃描數據制作全景照片和VR視頻,正射及分析展示中是基于三維掃描數據的正射影像和分析報告,視頻展示中包含點云漫游、拆改動畫、掃描影像、BIM模型等視頻展示,這些視頻和數據都可以實現掃碼在線查看,既便于修繕工程相關人員查閱交流,又可以向公眾隨時展示工程進度。測繪圖紙等原始文件因其專業性不適合對外展示,則設置訪問權限,僅供相關人員查閱。云平臺既是工作管理平臺又是信息分享平臺,實現了數字化的成果管理與應用。

3 應用模式推廣

“原真性”是歷史風貌建筑保護的重要原則之一,而原真性的最重要方面就是歷史信息的真實性,因此歷史風貌建筑保護工作的主旨是掌握其“靈魂”——歷史風貌建筑信息。歷史風貌建筑的信息不僅包含過去及現狀信息,而且還會隨著社會持續發展,不斷增加使用、檢測、管理以及保護等多方面的信息。只有全面、系統、真實地將這些相互聯系的新舊信息予以記錄及分析,才能夠實現歷史信息的傳承,將歷史風貌建筑的真實性完美詮釋。在段祺瑞舊居數字化保護過程中,工作重點就是信息的數字化。三維激光掃描技術以及無人機傾斜攝影技術等先進技術的應用,實現了信息的數字化采集和處理,應用BIM技術建立數字化的信息模型,實現參數化設計和信息的聯動。云平臺的搭建實現了信息的數字化管理與應用。

數字化不僅是技術手段的應用,更多的是對于傳統保護思維和管理模式的轉變。在段祺瑞舊居數字化保護的基礎上,進一步探討了天津歷史風貌建筑數字化保護模式及推廣應用。該模式從數字化信息采集與處理入手,建立數字化信息模型,并借助云平臺實現數字化的成果管理與應用,使得歷史風貌建筑的保護與智能化、云計算、大數據、物聯網等信息技術相集成,推進風貌建筑保護數字化、網絡化、智能化突破性進展。同時,以天津國土資源和房屋職業學院(以下簡稱學院)為主體,成立歷史風貌建筑數字化保護協同創新中心,充分發揮學院、保護單位和企業多方合作優勢,開展“產學研”一體化研究,加大專業人才的培養,實現歷史風貌建筑數字化保護的深入持續和推廣普及,如圖4所示。

歷史風貌建筑數字化保護模式中,BIM技術、三維激光掃描技術以及無人機傾斜攝影技術等先進技術的應用耦合黨的十九大報告中提到的突出共性技術、前沿引領技術、現代工程技術的要求,云平臺的建立耦合黨的十九大報告中建設“網絡強國”“數字中國”“智慧社會”的要求,數字協同創新中心的建立耦合黨的十九大報告中“建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系”的要求。模式中云平臺的建設實現歷史風貌建筑保護全壽命周期的信息記錄、傳遞、共享,在提高保護工作的準確度和效率之外,將歷史風貌建筑本身及其保護工作更好地展示宣傳,既可提高人們對歷史風貌建筑的保護意識,又可實現優秀傳統文化和技藝的傳承。如圖5所示。

4 結語

伴隨建筑業信息化的推進以及建筑遺產保護的發展,數字化保護成為歷史風貌建筑保護的最好方法,也是必然方法,但是實現的過程還需要保護觀念的轉變、數字技術的完善、復合專業人才的培養、項目多方的協同合作以及物力財力的持續投入。相信隨著數字化保護的不斷推廣和深入,歷史風貌建筑可以更好地被保護,優秀的文化遺產可以更好地被利用和傳承。

參考文獻:

1.傅建華 李琦琳 孔暉.關于天津歷史風貌建筑保護機制的探索.2011年既有建筑改造技術交流研討會.2011.04

2.苑娜 郭峰 張建光.基于全生命周期的歷史風貌建筑數字保護研究——以段祺瑞舊居修繕為例.重慶建筑.2018.07

3.石越 青木信夫 徐蘇斌 等.BIM技術在歷史建筑信息采集中的應用——以黃海化學工業研究社為例.建筑與文化.2014.07

4.邢亮.BIM技術在歷史建筑保護中的應用研究——以長地質學院教學樓保護為例.吉林建筑大學.2017

5.李舒靜.信息化測繪背景下基于BIM技術的建筑遺產信息采集與表達.天津大學.2014