人性之美的感動

郭曉陽

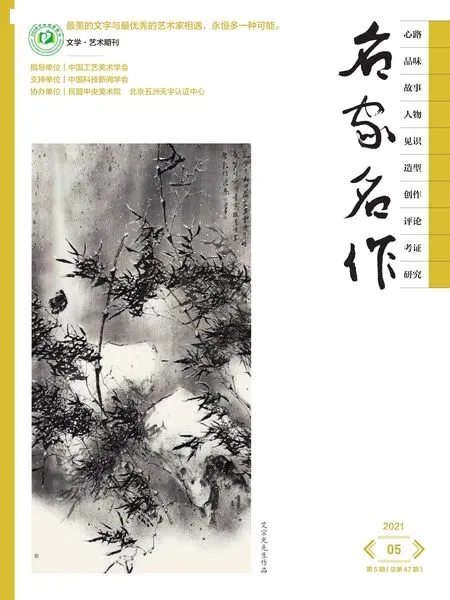

《冷翠》 石 堯/作

在我剛剛踏出大學校門初入社會過著朝不保夕的生活,租住于西安城南之二府莊之時,每日讀書筆記補充能量,頗覺枯燥乏味。大約是那年冬月的某天,同學微信說要介紹他的朋友請我制印,自此便與石堯初識了。

那段時間,我對未來充滿了恐懼和迷茫。堅硬而冰冷的現實,似是可在瞬間擊碎一切太過遙遠而不切實際的夢想。是否還能繼續弄下去?我毫無把握,亦缺失了持續追求的心勁。在那種生活境況中,于我而言,實在容不得任何矯情與附庸風雅。我甚至無聊到濫生焦慮——這樣的日子若長久沉悶下去,萬一搞得腦子生了毛病,可就真的沒福回歸鄉村生活,享受田園牧歌和清靜淡泊了。

正在我抉擇未來該做什么的那個冬夜,石堯加我微信發來了請我篆刻的印章內容,并轉來潤資。我告訴他刻刀擱置數月都快生銹了,而職場的各種心思又搞得我心力交瘁頗覺郁悶,公司也不想再去了。他知我狀態不佳情緒低落,就干脆打來電話勸慰我別泄氣,遂開始了長達半小時的蘇東坡生平事跡講述,話題就由此說開了。那次通話確實很受教益,也使我獲得了些許精神慰藉,最重要的是對我后來擇業和矯正人生的腳步,都產生了深刻的啟迪性效益。

年后于江南漂泊月余,重新坐在屋里靜心為文制印,已是陽春三月。完成石堯囑刻的三枚印章,我另贈刻了一枚閑章:詩酒趁年華。數日后,我收到了他回贈我的書作,寫的是蘇東坡名言:“古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有堅韌不拔之志。”閱后,我便心領神會了他的善意與厚道。我一時竟然很感動,即磨石操刀篆刻“此心安處”,以明境況,舒心寄情。試想,經霜的秋菊,凌寒的冬梅,賢哲而智慧的人生,何曾因寒冷與磨難而忘卻了本心?又何曾因眼下的困苦而輕言放棄輕易變節?遂乃明白,所有的苦難都是人生修行過程中,滋養生命靈魂永不枯竭的明澈源流。

《榴實圖》 石 堯/作

與石堯談藝感覺很投緣,他和我一樣都是出自鄉村農家的“90后”青年,他對底層社會的生活體驗是真實而深刻的。談及不少很“文化”的話題,依然能感受到老祖宗的大智慧煥發的靈光。這些大智慧于千年之后對我產生的心靈共鳴與攝心明目之效,確是無以言表的。欽佩之情便不言而喻了。了解多了,知其從事書畫教育教學工作,我對他積累的這些豐富的專業知識和學以致用認真踐行的精神,深感不易也由衷欽佩!

最讓我深感人性之美而溫暖心靈的話,也是與這位當時尚未謀面卻對我十分信任的同齡藝友石堯,在后來的相交中,他多次說給我的:“錢不夠了就說,愿老弟一切都好,常出佳作。”朋友之交,唯以誠相待,方能長久。見過了太多的虛情假意,見識了太多的真實面目,一個久違了的古老情懷,于現時之俗世,真可謂難能可貴。一副心存濟物、愿一切都好的貴相,頓時浮現于腦海,使我對朋友的含義有了更為深刻的認識。以至多年以后的今天,當我每憶及此事此言此人此心,感動之余不禁由衷感嘆:品質的高貴決定著靈魂的層次。

《禮記·中庸》有言:“至誠之道,可以知前。”這種人性之美,當是淳厚家風對人耳濡目染的影響,同時也是高等教育的成功和驕傲。深厚博大的中華文化,必將恒久地滋養這樣的人性和品質,以至優美和儒雅。我相信并期待著。

《翠條多力引風長 點破銀花玉雪香》 石 堯/作