土壤質量下降因素分析及改良措施

楊顯芳

摘 要:該文分析了土壤質量下降的主要因素,包括土壤板結、礦物營養比例失衡、土壤養分利用率降低、病蟲草害嚴重、土壤鹽漬化嚴重等,并提出改善土壤結構、培肥地力的具體措施,包括連續旋耕2年后深耕1年,打破犁底層,加厚熟土層;深耕結合秸稈還田和施有機肥、種植綠肥、配方施用化肥;改進施肥方式,增加土壤有機質、改善土壤理化性質、豐富土壤營養元素,為農作物生長提供良好的土壤基礎,確保農業持續增產增收。

關鍵詞:土壤;質量下降;因素;改良措施

中圖分類號 S156文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2021)10-0103-03

Analysis of Factors of Soil Quality Decline and Improvement Measures

YANG Xianfang

(Convenience service center, guguzhai Town, Xinxiang County, Xinxiang 453700, China)

Abstract: This paper analyzed the main factors of soil degradation, including soil harden and mineral nutrition imbalance, controlling insects pests and reduce the soil nutrient utilization ratio, serious soil salinization, etc., and put forward the concrete measures of improving soil structure and enriching the soil fertility, including after 2 years of continuous rotary tillage, plow deeply for 1 year, breaking the bottom of the plough and thicken the mature soil layer, deep tillage combines straw returning to the field and applying organic fertilizer, planting green fertilizer, and applying chemical fertilizer in formula to improve fertilization methods, increasing soil organic matter, improving soil physical and chemical properties, and enriching soil nutrient elements, so as to provide a good soil foundation for crop growth and ensure continuous increase in agricultural production and income.

Key words: Soil; Quality decline; Factors; Improvement measures

土壤由固體、液體和氣體3類物質組成。固體物質包括土壤礦物質、有機質和微生物等,液體物質主要指土壤水分,氣體是存在于土壤孔隙中的空氣。3類物質構成了一個矛盾的統一體,互相聯系、互相制約,為作物提供必需的生活條件,是土壤肥力的物質基礎。近年來,部分種植大戶常年旋耕或免耕,小麥、玉米集約化程度增加,玉米秸稈多作為牛飼草出售,很少使用有機肥,長期大量施用化肥,不重視養地,導致土壤耕層變淺、容重增加,犁底層變硬、厚度增加,表層土壤水分蒸發迅速,使得作物根系發育不良、下扎困難,很難汲取到充足的營養,嚴重影響農作物的產量和品質。

1 土壤質量下降因素分析

對作物生長有影響的土壤深度為100~120cm,其剖面分為表土層、心土層和底土層,表土層又可分為耕作層和犁底層。耕作層是受耕作、施肥、灌溉影響最強烈的土壤層,厚度20~25cm。耕作層易受生產活動和地表生物、氣候條件的影響,一般疏松多孔,干濕交替頻繁,溫度變化大,通透性良好,物質轉化快,含有效態養分多。作物根系主要集中分布于耕作層中,占全部根系總量的60%以上。犁底層位于耕作層之下,厚度6~8cm。典型的犁底層很緊實,孔隙度小,非毛管孔隙(大孔隙)少,毛管孔隙(小孔隙)多,因此通氣性差,透水性不良,結構常呈片狀,甚至有明顯可見的水平層理。這是經常受到犁的壓力以及經過降水、灌溉使粘粒沉積而成。其下為心土層和底土層,受機械耕作影響較小[1]。

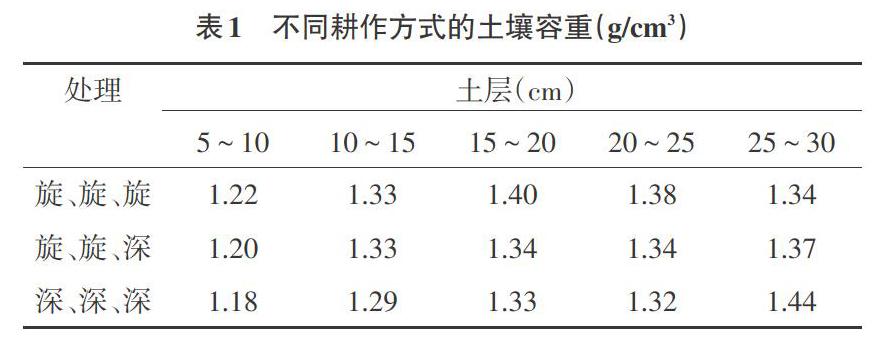

1.1 土壤板結 據對新鄉縣翟坡鎮、大召營鎮、朗公廟鎮的部分種植大戶進行調查發現,由于長期使用旋耕整地,導致大部分土壤耕層變淺,供農作物生長需要的有效活土層僅有13~15cm厚,其下犁底層厚度超過20cm。土壤結構遭到破壞,耕作層變淺變硬,土壤容重增加,通透性不良,嚴重影響作物根系的正常生長[2-5]。2009—2011年連續3年在朗公廟鎮進行耕作試驗,2011年3月下旬取樣測定土壤容重(表1),結果顯示:連續旋耕3年的處理,15~20cm土層容重最高,犁底層較厚且明顯;旋耕2年、深耕1年的處理,土壤容重較低,無明顯的犁底層。同時,不同耕作方式對小麥次生根的生長影響也存在明顯差異。一是對小麥次生根發根能力的影響:對小麥生長前期和中期次生根發根能力的影響差異不顯著,但隨著生育進程的推進,不同處理間的差異越來越大,旋耕2年后深耕1年處理灌漿期單株次生根數量較連續深耕3年及連續旋耕3年處理分別增加1.3%~4.0%、14%~20.5%,其中與連續旋耕3年處理差異達到顯著水平;二是對小麥次生根發根重密度的影響:旋耕2年后深耕1年處理進入返青后次生根重密度均大于其他處理,拔節后次生根重密度與其他處理差異顯著[2]。

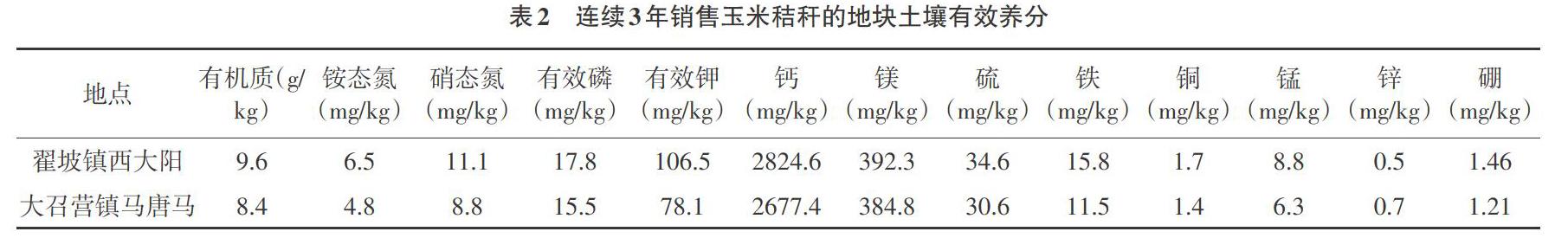

1.2 礦物營養比例失衡 作物生長需要16種必需營養元素。2020年玉米收獲后調查連續3年銷售玉米秸稈的地塊,發現常年旋耕整地,僅使用氮、磷、鉀肥,不重視中微量元素肥料及有機肥的使用,不進行玉米秸稈還田,加之土壤板結,土壤有機質含量低,造成土壤大量元素被土壤固定,中微量元素耗竭,有效養分含量較低(表2)。

1.3 土壤養分利用率降低 土壤板結,土壤中水、肥、氣、熱含量不均衡,土壤結構被破壞,土壤微生物環境被改變,被土壤固定的養分分解釋放量降低,造成土壤養分利用率降低。同時由于土壤蓄水保肥能力下降,導致化肥隨水蒸發或隨水下降到土壤深層污染土壤,化肥利用率下降。

1.4 病蟲草害嚴重 常年秸稈還田加旋耕,導致秸稈還田集中地表病蟲草及生理性病害較重發生,尤其是小麥根莖病害,如小麥莖基腐病、紋枯病、根腐病、麥蜘蛛及惡性雜草節節麥等,嚴重時甚至造成小麥嚴重減產[6-8]。

1.5 土壤鹽漬化嚴重 一是設施栽培條件下,作物對土壤水分需求量大,使得土壤深層的鹽分隨水分蒸發上移集聚到表層;二是常年利用含鹽量較高的地下水灌溉,加之耕層較淺,使鹽分聚集在土壤表層,如大召營鎮文營村周圍幾個村莊的夏播大豆在苗期澆水后成片死亡。

2 主要原因

2.1 常年旋耕 據調查,大部分農戶小麥播種前以旋耕為主,秋作物采取免耕鐵茬播種,個別農戶近30年沒有進行深耕,造成耕作層越種越淺,加之大型農機具田間作業碾壓,造成土壤嚴重板結。

2.2 有機肥不用或很少使用 有機肥使用成本較高且肥效慢,農戶很少使用有機肥,特別是種植大戶根本不使用有機肥。隨著化肥用量的增加,有機肥使用面積和使用量均逐步下降。有機肥與無機肥使用比例嚴重失調,造成土壤板結、通透性差,影響作物持續增產[9]。

2.3 施肥比例不協調 2017年對新鄉縣195戶調查顯示,小麥底肥中有89戶使用磷酸二銨,磷多造成個別地塊缺鋅癥狀較明顯;63戶使用高氮復合肥,氮肥用量偏大[10]。同時,施肥方式不合理,如小麥底肥在旋耕前撒施,田間追肥在地表撒施,嚴重浪費化肥,降低化肥利用率,造成個別營養成分在土壤表層富集,土壤養分分布不均衡,影響土壤質量。

3 土壤改良措施

3.1 深耕改土 深耕改土是利用犁、耙等農具改善耕層結構和土壤表面狀態的技術措施。如深翻耕和秸稈還田相結合,雖然不能直接增加土壤養分和水分,但是通過改變耕層結構或把秸稈、根茬、肥料等翻入耕層來調控土壤理化性質和生化進程,進而調節水、肥、氣、熱因素,構建肥沃土壤耕層,使土壤維持合理的容重,保持蓄肥供肥的良好環境條件。例如,夏季深松30~40cm+秋冬季播種前深耕25~30cm,或連續2年旋耕+1年深耕,打破犁底層,降低土壤容重,改善土壤結構,提高保水保肥能力,促進根系生長發育,增加土壤中下層的根量,提高作物后期的根系活力,提高產量[2,11-14]。

3.2 增施有機肥 秸稈還田,增施有機肥或腐植酸土壤調理劑,或種植綠肥掩青,有利于提高土壤有機質含量。有機質含量的多少是衡量土壤肥力高低的重要標準。一般耕地耕層中有機質含量只占土壤干重的0.5%~2.5%,耕層以下更少,但作用卻很大,農戶常把含有機質較多的土壤稱為“油土”。土壤有機質按其分解程度可分為新鮮有機質、半分解有機質和腐殖質。腐殖質是指新鮮有機質經過微生物分解轉化所形成的黑色膠體物質,一般占土壤有機質總量的85%~90%[14-17]。

3.3 使用含腐植酸肥料 腐植酸是腐殖質的主要成分,具有改善土壤結構、活化多種養分、提高肥料利用率、增強作物抗逆性、改善作物品質、提高作物產量等作用。如普通尿素所含氮素需經尿素細菌分泌的尿酶分解轉化為銨態氮后,才能被作物吸收利用,肥料利用率低、揮發快、污染環境,易造成土壤板結。腐植酸尿素是一種絡合物,是由腐植酸、尿素按一定比例通過加熱反應制成。由于腐植酸具有較強的離子交換能力和吸附能力,可以抑制尿酶的活動,減緩尿素分解,延長肥效,提高利用率,增加產量[18]。根據作物生長需要量,腐植酸尿素或腐植酸復合肥以作底肥為主,少量追肥或一般不追肥,經濟作物或大棚蔬菜可結合澆水沖施腐植酸粉劑或腐植酸水溶肥。

參考文獻

[1]楊勝利,馬玉霞,趙宗武.新鄉小麥栽培[M].北京:中國農業科學技術出版社,2009,9:83-92.

[2]蔣向,賀德先,劉清瑞,等.輪耕對麥田土壤容重和小麥根系發育的影響[J].麥類作物學報,2012,32(4):711-715.

[3]莊恒揚,劉世平,沈新平,等.長期少免耕對稻麥產量及土壤有機質與容重的影響[J].中國農業科學,1999,32(4):39-44.

[4]黃細喜.土壤緊實度及層次對小麥生長的影響[J].土壤學報,1998,25(1):59-65.

[5]孫國鋒,陳阜,肖小平,等.輪耕對土壤物理性狀及水稻產量影響的初步研究[J].農業工程學報,2007,23(12):109-113.

[6]朱素梅,劉清瑞.新鄉市小麥莖基腐病發生原因及綜合防治[J].中國植保導刊,2016,36:40-42.

[7]張延梅,王璐,劉清瑞.小麥根莖病害診斷及防治方法[J].種業導刊,2018,10:24-26.

[8]李吉民,王璐,劉清瑞.麥田惡性雜草節節麥的危害及防除研究[J].種業導刊,2016,4:19-20.

[9]魏金海.影響南陽市農作物施肥效果的因素、問題及對策[J].河南農業,2020,9:19.

[10]郭守兵,王璐,劉清瑞.新鄉縣農田化肥使用存在問題與改進建議[J].種業導刊,2017,12:18-19.

[11]王法宏,王旭清,任德昌,等.土壤深松對小麥根系活性的垂直分布及旗葉衰老的影響[J].核農學報,2003,17(1):56-61.

[12]韓賓,李增嘉,王蕓,等.土壤耕作及秸稈還田對冬小麥生長狀況及產量的影響[J].農業工程學報,2007,23(2):48-52.

[13]丁昆侖,Hann M J.耕作措施對土壤特性及作物產量的影響[J].農業工程學報,2007,23(2):48-52.

[14]裴澤蓮,王福義,程晉,等.土壤肥沃耕層構建模式[J].農業科技與裝備,2014(7):68-69.

[15]白偉,孫占祥.遼西地區土壤耕層及養分狀況調查[J].土壤,2011,43(5):714-719.

[16]韓曉增,鄒文秀,王鳳仙,等.黑土地肥沃耕層構建效應[J].應用生態學報,2009(12):2996-3002.

[17]劉艷豐,劉延光.富裕縣耕地土壤養分現狀及培肥措施[J].現代農業科技,2008(22):221-222.

[18]白超瑞.腐植酸尿素在小麥上的田間試驗[J].種業導刊,2019,11:27-28.

(責編:徐世紅)