社交媒體和電視信息接收對新型冠狀病毒肺炎預(yù)防行為的影響

——基于風險感知的實證研究

羅龍翔,王秀麗

1北京大學新媒體研究院,北京,100871;2北京大學社會化媒體研究中心,北京,100871

如何利用媒介促進防控新型冠狀病毒肺炎(以下簡稱“新冠肺炎”)目前已成為傳播學領(lǐng)域?qū)W者關(guān)注的重要問題。過去十年,突發(fā)公共衛(wèi)生事件一直是國內(nèi)健康傳播研究的熱點議題[1],學者們也多引用危機傳播理論來對政府等主體的行為和實踐方式建言獻策[2]。但相較于傳統(tǒng)危機傳播理論,在研究媒介與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的關(guān)系時,風險溝通視角更值得采納,并且媒介對用戶風險感知和預(yù)防行為的作用也應(yīng)成為重點研究方向[3]。

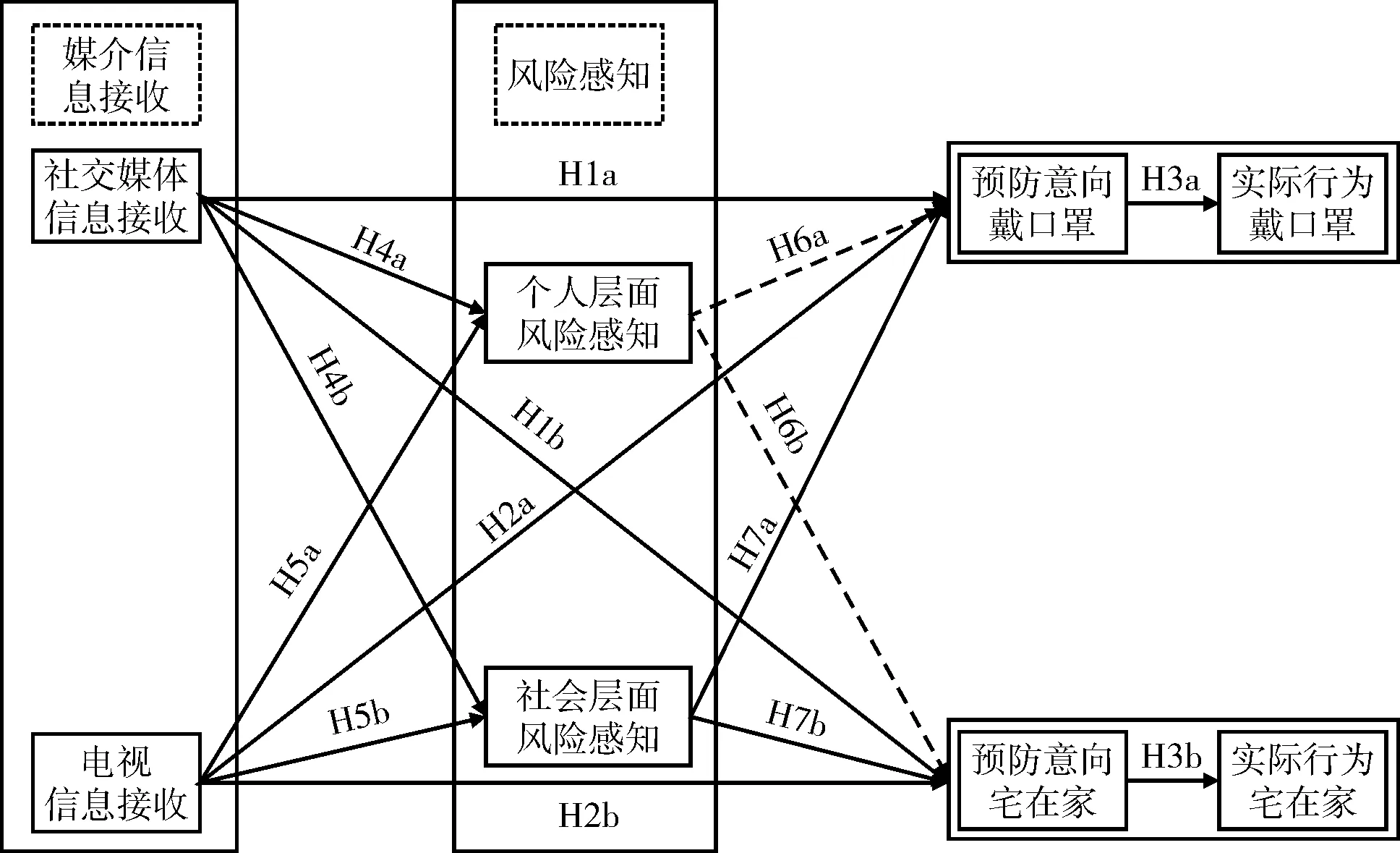

風險感知是一種主觀心理感受與認知,即公眾對于特定風險情境的態(tài)度、信念、直覺判斷和心理反應(yīng),它不僅決定了公眾如何看待風險信息,還能影響公眾采取何種規(guī)避措施或健康行為[4-5]。同時,社交媒體與電視也被證明能促進公眾的健康行為轉(zhuǎn)變[6-7]。然而,這些研究既未細致探討不同層面風險感知對健康行為的影響,導致媒體使用、風險感知和健康行為意向間的關(guān)系不甚清晰[8],同時又僅針對社交媒體或傳統(tǒng)媒體效果進行單一路徑分析,導致結(jié)論不全面。因此,本文在將“風險感知”劃分為“個人層面風險感知”(Personal-level Risk Perception,PRP)與“社會層面風險感知”(Societal-level Risk Perception,SRP)兩個維度的基礎(chǔ)上[9],針對新冠肺炎暴發(fā)的現(xiàn)實語境,對比分析了社交媒體與電視信息接收對疫情防控行為的影響及其心理機制,這既能彌補現(xiàn)有研究的缺陷,又能為后續(xù)研究的開展和實踐提供依據(jù)。

1 問題的提出

1.1 媒介信息接收與新冠肺炎實際預(yù)防行為

社交媒體是指基于Web 2.0技術(shù),允許用戶接收并自己創(chuàng)造和交流內(nèi)容的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,常見形式包括微信、微博、維基百科、社交網(wǎng)站、視頻分享網(wǎng)站與各類App等[10]。社交媒體能有效勸服個體轉(zhuǎn)變健康態(tài)度和改善健康行為[11],近年來越來越多公眾將社交媒體作為獲取健康信息的首要渠道[12];同時,電視作為我國普及率最高的傳統(tǒng)媒體,其對于健康促進的效果也被諸多文獻證實[13]。媒介系統(tǒng)依賴理論指出,外界環(huán)境越動蕩、個體所感受到的不確定性越強,人們對信息的需求會越高、對媒介的依賴程度也越強,相應(yīng)地,媒介對個體產(chǎn)生效果的可能性也越大[14]。公眾在疫情期間對社交媒體與電視的依賴會增強,媒介信息接收行為可能對其采取戴口罩和“宅在家”(減少外出)等疫情防控行為意向產(chǎn)生影響。因此本文提出假設(shè)1(H1)和假設(shè)2(H2):

H1:社交媒體信息接收行為與個體采取戴口罩(H1a)和“宅在家”(H1b)的意向間均呈正相關(guān)關(guān)系;

H2:電視信息接收行為與個體采取戴口罩(H2a)和“宅在家”(H2b)的意向間均呈正相關(guān)關(guān)系。

現(xiàn)實生活中,公眾的意向與實際行為之間往往存在差距,但此前研究未對新冠肺炎防控意向與實際行為間的關(guān)系進行分析[15]。同時,健康傳播的擴展平行過程模型(Extended Parallel Process Model,EPPM)指出,健康行為意向能有效預(yù)測相應(yīng)行為[16],因此本文提出假設(shè)3(H3):

H3:戴口罩(H3a)和“宅在家”(H3b)的意向與相應(yīng)行為間均呈正相關(guān)關(guān)系。

1.2 媒介信息接收與新冠肺炎風險感知

個人和社會兩個層面的風險感知分別指個體感受到的自身或他人所面臨的風險,二者所帶來的影響也各不相同[9],正是外界客觀存在的風險信息促成了公眾產(chǎn)生風險感知[17]。韓綱等學者證明,傳統(tǒng)大眾媒體信息接觸(Traditional Media Exposure)與新媒體信息接觸(New Media Exposure)對公眾在H1N1疫情期間兩個層面的風險感知均有持續(xù)的預(yù)測作用[18];同時,在各類媒體成為公眾獲取新冠肺炎相關(guān)信息的重要渠道時,公眾在個人與社會兩個層面的風險感知也構(gòu)成了其對于疫情風險感知的總體估量[19]。基于這些研究成果,本文提出假設(shè)4(H4)和假設(shè)5(H5):

H4:社交媒體信息接收行為與個人層面風險感知(H4a)及社會層面風險感知(H4b)呈正相關(guān)關(guān)系;

H5:電視信息接收行為與個人層面風險感知(H5a)及社會層面風險感知(H5b)呈正相關(guān)關(guān)系。

1.3 風險感知與新冠肺炎預(yù)防意向

雖然風險感知是促使公眾采取健康保護行為的關(guān)鍵因素[20],但其與行為意向之間的關(guān)系卻會因健康話題的不同而呈現(xiàn)出各異的特征[21]。因此,本文結(jié)合現(xiàn)實情況提出研究假設(shè)6(H6)和研究假設(shè)7(H7):

H6:個人層面風險感知與戴口罩(H6a)和“宅在家”(H6b)的意向間呈正相關(guān)關(guān)系;

H7:社會層面風險感知與戴口罩(H7a)和“宅在家”(H7b)的意向間呈正相關(guān)關(guān)系。

此外,本研究力求在對線性關(guān)系的理解上,深入探討各變量間關(guān)系的作用機制。一方面,現(xiàn)有成果并未驗證風險感知在媒介使用與預(yù)防意向之間的中介作用[19];另一方面,包括人口統(tǒng)計學變量在內(nèi)的諸多因素也會影響健康行為[22],因此在新冠疫情的特殊語境下,本研究嘗試納入更多媒介與心理因素以外的變量進行分析。故本研究試提出以下兩個研究問題:

研究問題1:社交媒體信息接收行為、風險感知因素和新冠肺炎預(yù)防行為間的關(guān)系是怎樣的?

研究問題2:電視信息接收行為、風險感知因素和新冠肺炎預(yù)防行為間的關(guān)系是怎樣的?

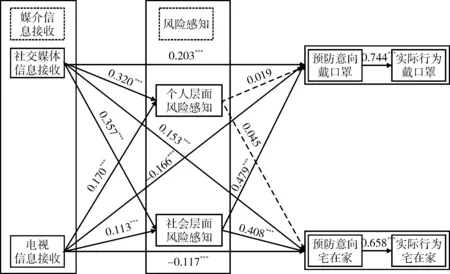

綜上,本文建立結(jié)構(gòu)方程模型如下:

圖1 研究假設(shè)結(jié)構(gòu)方程模型

2 資料來源與方法

2.1 量表與問卷設(shè)計

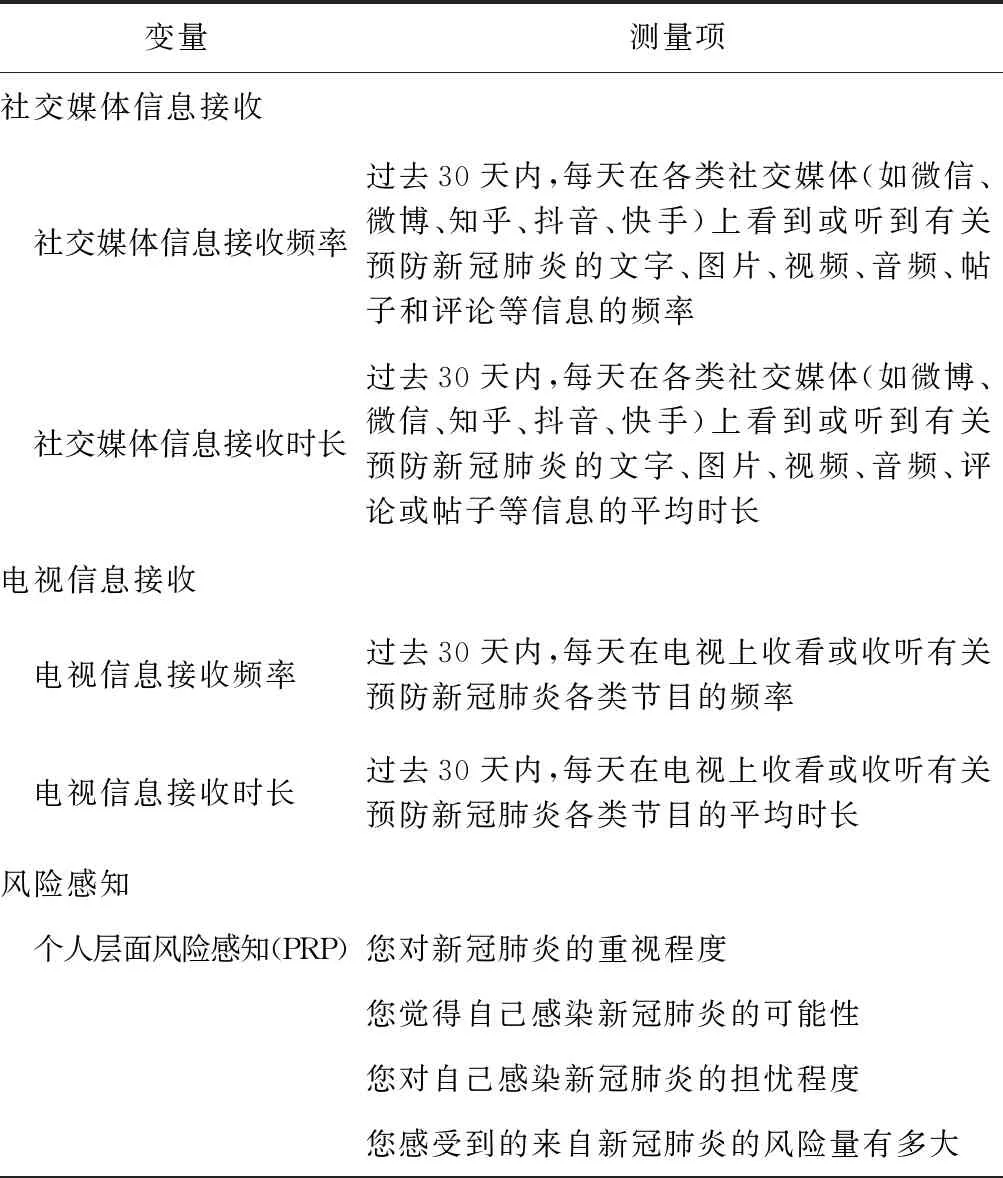

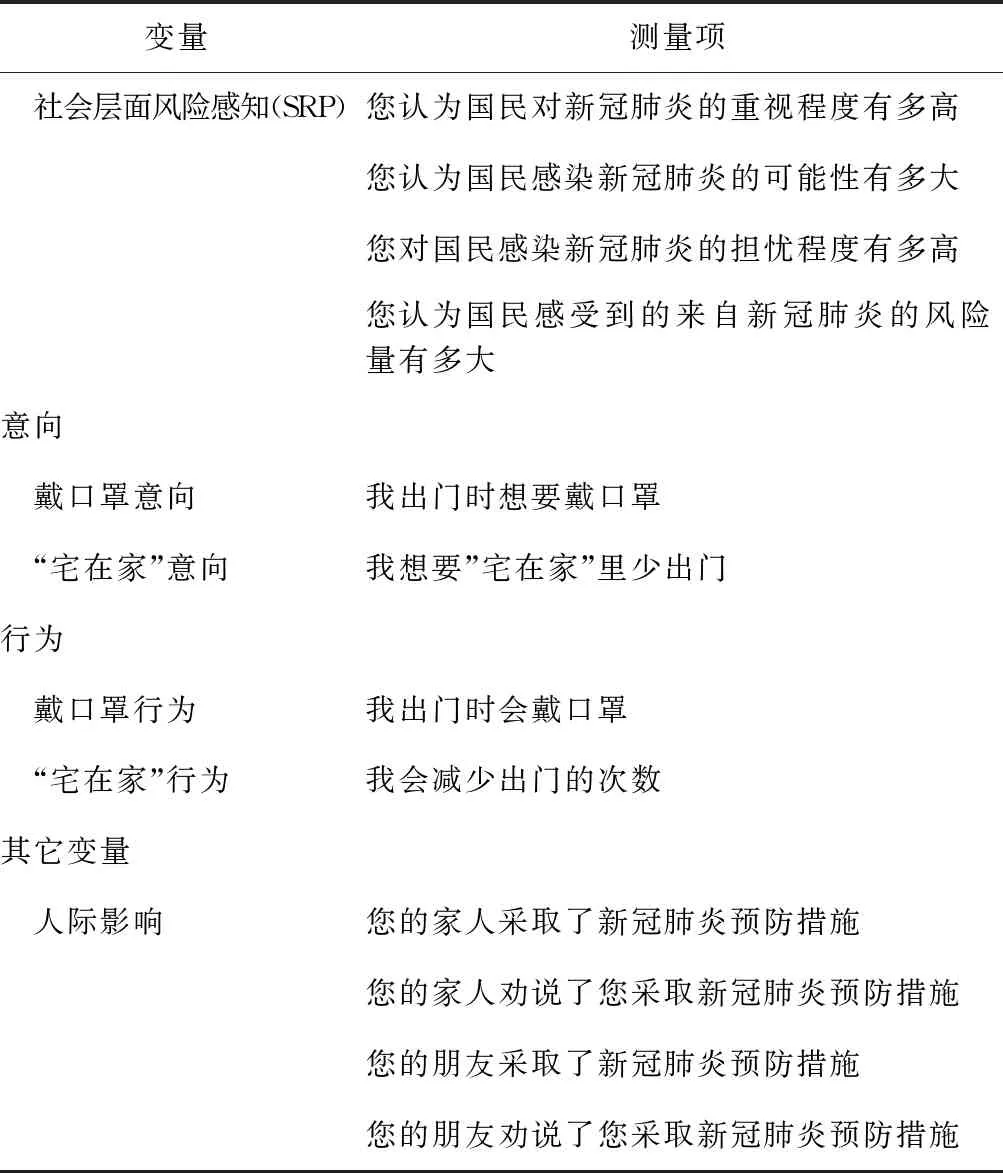

參考相關(guān)文獻[11,18,19],本研究首先對7個潛變量進行了操作化并發(fā)展出相應(yīng)測量項(參見表1),測量采用Likert 5級量表,量表從1到5分的對應(yīng)選項為:非常低/非常不同意、低/不同意、一般、高/同意和非常高/非常同意。

表1 潛變量及其測量指標

表1(續(xù))

同時,計劃行為理論(Theory of Planned Behavior,TPB)及其相關(guān)研究指出,“命令性規(guī)范”(Subjective Norms,即個體感知到的來自“重要他者”對某一行為的支持或反對)和“描述性規(guī)范”(Descriptive Norms,即“重要他者”本人如何做)會影響特定個體的行為意向,且“重要他者”的社會距離越近,其對個人意向的影響越大[23]。因此本文依此設(shè)立“人際影響”變量及其指標以深化研究,相關(guān)測量項可見上表。

此外,新冠肺炎暴發(fā)前期恰逢春運,途徑武漢的旅客對風險的感知較他人會有所不同。由于已有學者證實個體所在地域與其新冠疫情風險感知正相關(guān)[15],故本文在研究時發(fā)展出個人旅行史、個人健康史和職業(yè)類別等3個新變量以豐富相關(guān)研究對變量的選擇。上述3個變量的測量項分別為“過去30天內(nèi)您是否到過或途徑武漢”“您是否有慢性病史(如糖尿病、高血壓或心臟病等)”及“您是否為醫(yī)療或公共衛(wèi)生工作者”,回答“是”和“否”者在統(tǒng)計時分別記1分和2分。量表和問卷在經(jīng)過專家意見征詢、試測和修改之后正式進行投放。

2.2 問卷發(fā)放與數(shù)據(jù)檢驗

受疫情的客觀限制,問卷發(fā)放主要借助“問卷星”實施。預(yù)調(diào)研環(huán)節(jié)共回收79份問卷,并根據(jù)數(shù)據(jù)反饋對問卷進行了微調(diào),以確保信、效度檢驗達到可接受值。2020年2月20日,正式問卷在微信平臺中以滾雪球方式開始第一輪發(fā)放;基于初步分析結(jié)果,調(diào)查員與各領(lǐng)域的微博大V取得聯(lián)系,請求其向各自的粉絲群體擴散問卷,同時結(jié)合付費推廣形式增大問卷曝光度,以最大限度地保證樣本代表性。兩周共回收1796份問卷,其中有效問卷1535份。

對各潛變量進行信度檢驗的結(jié)果為:“社交媒體信息接收”的Cronbach's alpha為0.824、“電視信息接收”的Cronbach's alpha為0.867、“個人層面風險感知”的Cronbach's alpha為0.828、“社會層面風險感知”的Cronbach's alpha為0.808、“人際影響” 的Cronbach's alpha為0.878、“預(yù)防意向”的Cronbach's alpha為0.820、“預(yù)防行為”的Cronbach's alpha為0.875,總量表的Cronbach's alpha為0.837。相關(guān)系數(shù)值均高于0.8,測量信度得到充分保證。

效度檢驗結(jié)果顯示,KMO值為0.841,且Bartlett球形檢驗P<0.001,因此數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)效度很好。使用AMOS 23.0對結(jié)構(gòu)方程進行模型擬合度檢驗,結(jié)果顯示:χ2/df=3.232,GFI=0.936,SRMR=0.093,RMSEA=0.096,90%置信區(qū)間上限小于0.1,P-Value for Test of Close Fit<0.001,NNFI=0.799,CFI=0.883,NFI=0.883。綜合考慮問題背景、參數(shù)估計值意義和模型可解釋性等因素判定[24-25],結(jié)構(gòu)方程整體擬合度良好。

3 研究結(jié)果

3.1 結(jié)構(gòu)方程模型結(jié)果

如圖2 所示,在控制其它變量的情況下,社交媒體用戶對相關(guān)信息的接收時長越長、頻率越高,其出門佩戴口罩和減少外出活動的意愿也更強,但電視信息接收卻與新冠肺炎預(yù)防意向呈現(xiàn)直接負相關(guān)關(guān)系。同時,戴口罩和“宅在家”的意向與相應(yīng)實際行為間的關(guān)系均顯著正相關(guān)。因此H1和H3得到支持,而H2不成立。

圖2 結(jié)構(gòu)方程模型分析結(jié)果

此外,社交媒體和電視信息接收行為與個人層面風險感知及社會層面風險感知均顯著正相關(guān),因此H4與H5得到驗證;在個人層面風險感知與戴口罩及”宅在家”的行為意向間不存在相關(guān)關(guān)系時,社會層面風險感知則與二者呈顯著正相關(guān),因此H6不成立而H7成立。

3.2 中介效應(yīng)與調(diào)節(jié)效應(yīng)分析結(jié)果

為回答研究問題1和研究問題2,本文首先利用AMOS 23.0對各因素進行了中介分析。由于個人層面風險感知與兩種意向均呈不相關(guān)關(guān)系,因此只需將社會層面風險感知作為中介因素進行檢驗。在控制其他變量影響的情況下,社會層面風險感知分別對社交媒體、電視信息接收與兩種預(yù)防意向間的關(guān)系具有顯著正向中介作用。

表2 媒介信息接收、風險感知與新冠肺炎預(yù)防意向的中介效應(yīng)

為進一步解釋H6和H7的結(jié)果并深入回答兩個研究問題,本研究進行了調(diào)節(jié)效應(yīng)分析,結(jié)果如表3所示。

一般而言,判定調(diào)節(jié)效應(yīng)首先要看顯著性P值是否小于0.05,若P值達標,則可依據(jù)R2是否大于0.3來分析調(diào)節(jié)作用強弱。如表3所示,在控制其它變量的情況下,對于自變量(兩個層面風險感知)與因變量(兩種意向)間的四組關(guān)系而言,變量“受教育程度”與“人際影響”均有顯著調(diào)節(jié)作用(P值均<0.05):當被訪者受教育程度越高或受人際影響的強度越強時,兩個層面的風險感知對兩種意向的影響越強。

“個人健康史”是個人層面風險感知與兩種意向間的調(diào)節(jié)變量(P值均<0.05),即相較于身體健康者而言,具有慢性病史的被訪者,個人層面風險感知對其戴口罩和“宅在家”兩種意向間的影響更為顯著。同時,“個人旅行史”不僅是個人層面風險感知與兩種意向間關(guān)系的調(diào)節(jié)變量(P值均<0.05),也是社會層面風險感知與戴口罩這一意向間關(guān)系的調(diào)節(jié)因素(P=0.048<0.05)。具體而言,對在過去30日內(nèi)到過或途徑武漢的受訪者而言,個人層面風險感知對其戴口罩和“宅在家”兩種意向的影響更為顯著,同時這些受訪者的社會層面風險感知也更為顯著地影響了其佩戴口罩的意向。

性別對兩個層面風險感知與戴口罩意向間的關(guān)系有調(diào)節(jié)作用(P值均<0.05),相較于男性,女性在兩個層面的風險感知對其戴口罩意向的影響更為顯著;年齡和收入均能對社會層面風險感知與戴口罩意向間的關(guān)系產(chǎn)生調(diào)節(jié)效果(P值均<0.05):年紀越大或收入越低者,社會層面風險感知對戴口罩意向的影響越弱。

與預(yù)想不同的是,“職業(yè)類別”對兩類風險感知與兩大預(yù)防意向間的四組關(guān)系均不具備調(diào)節(jié)作用(P值均>0.05),即新冠肺炎風險感知與實際預(yù)防行為意向間的關(guān)系不會因個體是否為醫(yī)療或公共衛(wèi)生工作者而呈現(xiàn)不同的結(jié)果。

4 討論

4.1 媒介信息接收因素對新冠肺炎預(yù)防行為的影響

從前5個研究假設(shè)和中介效應(yīng)的結(jié)果來看,公眾戴口罩、“宅在家”的意向與實際預(yù)防行為均呈正相關(guān),僅社交媒體能直接促進公眾產(chǎn)生新冠疫情防控意向,且相較于社交媒體,電視信息接收與新冠肺炎預(yù)防意向間的關(guān)系更為復雜:雖然彼此間的直接關(guān)系呈負相關(guān),但電視信息接收卻能經(jīng)由社會層面風險感知來正向影響預(yù)防意向。借助擴展平行過程模型可解釋這一矛盾現(xiàn)象[16],若短時間內(nèi)接收的風險信息量過大,觀眾很可能會直接進入“恐懼控制程序”(Fear Control Process),即產(chǎn)生拒絕接受預(yù)防信息和產(chǎn)生逃避等非適應(yīng)性行為;但若風險信息量適中,觀眾則會在對風險和自我效能進行評估后進入“危險控制程序”(Danger Control Process),即接受預(yù)防信息、產(chǎn)生預(yù)防意愿等適應(yīng)性行為。因此,前述復雜關(guān)系事實上說明,在利用電視接收疫情相關(guān)信息時,觀眾產(chǎn)生適應(yīng)性與非適應(yīng)性行為的情況同時存在。

4.2 風險感知因素對新冠肺炎預(yù)防行為的影響

從H6和H7的結(jié)果來看,較個人層面風險感知而言,社會層面風險感知在影響防控行為意向這一點上的表現(xiàn)更為優(yōu)異,面對媒體中有關(guān)新冠肺炎的風險信息時,受訪者在兩個層面風險感知的測量得分上也呈現(xiàn)出顯著的“自我-他人”差異。具體而言,個人層面風險感知的總體平均分(3.56)低于社會層面風險感知(3.94),這說明受訪者普遍感覺自己面臨的疫情威脅更小,且在具體指標上受訪者也表示自己感受到的風險量(3.58)要小于他人(3.94)。更耐人尋味的是,受訪者認為自己(4.31)對于新冠肺炎的重視程度要高于他人(4.14),而他人(4.00)不僅比自己(3.48)更加擔憂感染新冠肺炎,且他人罹患新冠肺炎的可能性(3.69)要遠高于自身(2.87)。

傳播學的“第三人效果”理論可用來解釋這一結(jié)果[18]:在面對壞事或負面信息時,人們傾向于認為自己受到的影響較他人而言更小;而在面對好事與正面信息時,人們則會認為自己受到的影響較他人而言更大。這兩種心理趨向也反映出公眾在面對風險信息時所表現(xiàn)出的行為模式,結(jié)合本文語境來看,即公眾產(chǎn)生新冠肺炎的預(yù)防意向和行為的過程,并非僅簡單遵循“接收信息—產(chǎn)生預(yù)防意向和行為”的邏輯,還遵循“接收信息—認為他人會受到更大影響—判斷他人的行為會影響自身—產(chǎn)生預(yù)防意向和行為”這一邏輯。

4.3 其他變量對新冠肺炎預(yù)防行為的影響

在對兩個研究問題的回答上,人口統(tǒng)計學變量、個人健康史、個人旅行史和人際影響等變量展現(xiàn)出了復雜調(diào)節(jié)效應(yīng)。這證明了在社會科學研究經(jīng)常關(guān)注的人口統(tǒng)計學變量之外,依據(jù)研究對象的特質(zhì)發(fā)展出更多變量進行分析的必要性。如計劃行為理論相關(guān)研究表明,個體所處環(huán)境的文化屬性是主觀規(guī)范和行為意向間的調(diào)節(jié)變量,集體主義文化中的主觀規(guī)范對行為意向的影響較大,而在個人主義文化中則相反[23]。據(jù)此而言,用戶在新冠肺炎暴發(fā)早期減少外出活動的行為,也是受政治防控措施規(guī)范和個體遵章守紀的行為信念影響所致。本研究在一定程度上克服了“媒介信息接收-效果產(chǎn)生”這一簡單思路的限制,并結(jié)合相關(guān)研究分析健康態(tài)度與行為轉(zhuǎn)變,表明了將大眾傳播、人際傳播和其它學科視野相結(jié)合的重要性。

5 建議

基于上文,本部分將以實踐策略優(yōu)化為重點,針對健康傳播所關(guān)涉的媒介從業(yè)者、公眾和科研工作者三個主體展開討論。

5.1 媒介從業(yè)者應(yīng)激發(fā)各類社交媒體潛力和克制電視風險信息產(chǎn)能

以往不少健康傳播學者將微信和微博兩大社交媒體作為研究對象,而本文證明了用戶在微信、微博、知乎、快手和抖音等多類社交媒體上的健康信息接收行為對新冠肺炎實際預(yù)防行為的綜合效果,且由于不同社交媒體的渠道、風格和用戶特征不同,用戶在不同社交媒體平臺上的健康信息行為所產(chǎn)生的差異性效果也不應(yīng)被忽視[26]。因此,媒介實踐者應(yīng)充分重視不同社交媒體,尤其是短視頻平臺在健康促進方面的潛能。此外,由于非適應(yīng)性行為產(chǎn)生過程中的關(guān)鍵一環(huán)是觀眾的自我評估,故電視從業(yè)者在從事健康傳播工作時不能一味“訴諸恐懼”,而應(yīng)克制風險信息產(chǎn)能,以便觀眾科學地進行對風險與自我效能的評估,從而產(chǎn)生適應(yīng)性預(yù)防意向及行為。

5.2 社會公眾要理性認識“第三人效果”及客觀評估疫情風險

“第三人效果”不僅證明了疫情下社交媒體與電視信息致效的間接性,也證明了面對外界風險時人性中存在“自我感覺良好”的尷尬之處。因此,在對媒介從業(yè)者提出相關(guān)建議之外,本研究的結(jié)果也提醒廣大公眾,面對疫情時應(yīng)基于自身情況客觀評估個人層面和社會層面的風險,主動采取有效的預(yù)防措施,且理性面對媒介信息事實上也是新媒體時代中用戶媒介素養(yǎng)的重要組成部分。

5.3 科研工作者需開展本土縱深研究并注重探索多維分析視角

本研究中個人與社會兩個層面風險感知對中介效應(yīng)的貢獻與此前韓國有關(guān)中東呼吸綜合征(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus,MERS)的研究結(jié)果并不完全一致[8]。這說明即便是研究對象均為突發(fā)公共衛(wèi)生事件,在不同語境下所開展的健康傳播研究,其結(jié)論并不一定能夠互相佐證。因此在促進健康傳播效果研究方面,結(jié)合中國語境與“本土化”特色對研究對象展開深入分析是國內(nèi)相關(guān)研究者的必要功課[27]。

同時,健康傳播的行動轉(zhuǎn)變階段模式(Model of Stages of Behavior Change)也指出,健康行為的轉(zhuǎn)變不僅包括終止舊行為和采納新行為,還包括已有健康行為的強化與維持[28]。結(jié)合本文語境來看,當國內(nèi)新冠肺炎疫情得到控制后,不少此前已接受佩戴口罩行為的人卻放松了警惕,即便是去人群聚集處也忽略了戴口罩這一預(yù)防措施,這表明在疫情防控常態(tài)化的背景下,短期、可量化的分析對是否堅持戴口罩這一行為的解釋力是遠遠不夠的。因此相關(guān)研究應(yīng)結(jié)合傳播學、醫(yī)學、公共衛(wèi)生學、心理學和經(jīng)濟學等多學科知識,從“行為”(Behavioral)、“結(jié)構(gòu)”(Structural)和“社會文化”(Social-cultural)等角度對相關(guān)現(xiàn)象展開綜合分析[29]。

6 結(jié)論

在驗證媒介信息接收行為對新冠肺炎風險感知和實際預(yù)防意向具有較大影響的基礎(chǔ)上,本文證明了風險感知在媒介信息接收與實際預(yù)防意向間的中介效應(yīng),并闡明了人口統(tǒng)計學變量、人際影響、個人健康史和個人旅行史等變量對風險感知與預(yù)防意向間關(guān)系的調(diào)節(jié)作用。總體來看,本文對健康傳播相關(guān)主體都有較高的參考價值。未來可從如下兩方面克服本研究的不足:一是隨著日常生活逐步恢復正常,今后可在確保數(shù)據(jù)代表性上作出更多努力;二是可考慮采取縱貫研究以彌補橫剖研究在展示研究客體動態(tài)特征方面的弱點。