溝通對戒毒人員生命意義的影響:信任和控制感的中介作用

陳怡鳴,袁夢,居業,劉長江*

(1.南京師范大學心理學院,江蘇 南京 210097;2.江蘇省方強強制隔離戒毒所,江蘇 鹽城 224165)

1 引言

毒品依賴和濫用對個體的身心健康,以及社會的和諧穩定造成極大的危害[1]。在我國,強制隔離戒毒在各種戒治模式中占主導地位。理論上,完成強制戒毒后,戒毒人員能夠擺脫對毒品的生理和心理依賴,順利回歸社會。然而,研究發現,戒毒人員的復吸率仍然居高不下,強制戒毒效果的持久性有待進一步探索[2]。

強制戒毒的目標與個體的生命意義密切相關。生命意義是個體對生命價值的理解和認知,對人生目標的尋求[3]。研究發現,戒毒人員生命意義的缺失和復吸之間有顯著的正相關關系[4]。由此,我們認為,幫助戒毒人員探索并發現生命意義是戒毒治療的重要價值體現,也應是戒毒療效得以持續的關鍵之一。

從本質上講,意義是關系性的。關系是獲取和建構生命意義的源泉,它能夠降低個體的主觀不確定性,使個體體驗到秩序和歸屬[5]。接受強制戒毒的人員絕大多數時間與外界脫離聯系,因此戒治工作人員與其建構出的良好關系成為戒毒人員生命意義的主要來源。溝通是關系建構的根本途徑。個體通過溝通表達自我,了解他人,有助于社會整合和社會化。在康復治療中,良好的溝通能增加積極情緒,增強自我管理,顯著改善患者的治療結果[6]。更為重要的是,溝通對個體的生命意義有積極影響,且這一效果能夠在治療結束后持續發揮作用[7]。由此,我們認為,在強制戒毒模式下,增強戒治工作人員與戒毒人員之間的溝通交流,有助于戒毒人員理解自己與他人、社會乃至自然的關系,從而積極主動地尋求生命的價值,建構生命意義。據此,本研究提出假設1:強制戒毒中戒治工作人員與戒毒人員之間的溝通能夠正向預測戒毒人員的生命意義。

研究表明,溝通直接促使印象形成[8]。經過溝通,戒毒人員對戒治工作人員先做出能力、特質等方面的歸因,繼而擴展到穩定而可控的歸因,最終對戒毒工作做出整體評價。從關系的角度來講,戒治工作人員與戒毒人員建立和諧關系的基礎與核心在于信任,而信任包含對他人動機的積極期望和信心[9]。因此,溝通產生對戒毒工作的良好評價和積極期待可能促使戒毒人員產生信任心理。

研究還表明,溝通中的信息交換和互動模式是影響信任的主要因素[10]。信息交換關注具體的信息特征,是能力和素養的體現,而互動模式強調溝通的方式,代表著善意和關懷。信息交換使個體對治療過程和自身狀況有了整體的把握,從而發展出一定的應對方式[6]。而溝通過程中語氣、神態等非言語信息能夠提升溝通效果,增進信任[11]。由此,本研究提出假設2:戒毒人員和戒治工作人員之間的溝通能夠正向預測戒毒人員的信任。

一旦信任產生,個體行為改變的驅動力將由外部轉向內部。戒毒人員更可能自主掌控戒治進程,積極配合戒治工作,由此產生更強的控制感。控制感是指個體感知到某事件被自己所控制的程度,表現為預期和實際感知的一致性。不確定性高時,個體會失去控制感[12],而信任可以降低這種不確定性,從而提高控制感。據此本研究提出假設3:戒毒人員的信任能夠正向預測其控制感。

控制感和生命意義之間也存在一定聯系。生命意義的一個重要方面是對結構、秩序和可理解性的感知[13],即個體認為周圍發生的事情是有規律的、可預見的。控制感反映了預期和實際相符的可預見性,因而控制感強的個體會認為生活是有序的,且傾向于關注長期目標而非即時利益,更可能尋求生活的內在意義。生命意義的另一重要方面是個人目標與價值的實現,以及相伴產生的積極心理狀態[14]。控制感有助于個體減少自身的負面情緒,維持心理彈性,順利應對壓力和挫折。因此控制感高的個體更容易掌控外部環境,憑借自己的能力實現目標,獲得自身的成就感和價值感。據此,本研究提出假設4:戒毒人員的控制感將正向預測其生命意義。

綜上所述,我們預測,戒治工作人員與戒毒人員之間的溝通使戒毒人員產生信任,進而增強其對戒治的控制感,在這種情況下,他們會積極主動地探索和尋求有意義的人生。由此,本研究擬構建這樣一個中介模型,探究溝通和生命意義的關系,并檢驗信任和控制感在其中的作用。

2 對象與方法

2.1 對象和程序

本研究采用抽樣的方法,選取2017年1月1日至2018年12月31日從方強強制隔離戒毒所解教的282名戒毒人員,由戒毒所后期照管站民警及相關社區負責人通過電話、微信等提前聯系并約定時間進行現場或在線施測。正式施測前,向研究對象說明調查目的、保密原則、自愿原則及相關注意事項。簽署知情同意書后,獲取問卷鏈接,并在問卷星上完成匿名問卷填寫。對理解能力較差的人員,在不影響其作答的基礎上,對題目的字面意思進行單獨指導。排除未取得聯系及不愿意參加的人員,共回收問卷195份,回收率為69.1%。對回收后的問卷逐一篩選、檢查,剔除胡亂作答和規律作答的5份無效問卷,共獲得有效問卷190份,有效率為97.4%。均為男性,年齡在22~53歲(M=34.93,SD=6.97)。經南京師范大學生物醫學研究倫理委員會審查,本研究符合倫理學要求。

2.2 測量工具

本研究除了測量人口統計學變量外,還測量了溝通、信任、控制感及生命意義四個變量。這四個變量的測量均采用1(非常不同意)~5(非常同意)級評分。

2.2.1 溝通

借鑒患者對醫師角色行為認知量表[15]中“以患者為中心的診療”分量表來測量戒毒人員對戒治工作人員與其溝通的認知。共包含5個題目。該量表的Cronbach’s α系數為0.80。

2.2.2 信任

借鑒組織信任量表[16]中組織信任和主管信任分量表來測量戒毒人員的信任水平。共包含7個題目。Cronbach’s α系數為0.97。

2.2.3 控制感

采用控制感量表[17]中的個人掌控感分量表來測量戒毒人員的控制感。共包含4個題目。Cronbach’s α系數為0.75。

2.2.4 生命意義

采用生命意義問卷[18]來測量戒毒人員體驗到的生命意義。該問卷包含意義體驗(即個體目前對自己生命意義體驗和知覺的程度)和意義尋求(即個體對生命意義感積極追求的程度)兩個維度,每個維度有5個題目。總量表的Cronbach’s α系數為0.82。

2.3 統計方法

使用SPSS 21.0對數據進行描述性統計分析和Person積差相關分析。使用Mplus7.4構建并檢驗結構方程模型,使用非參數百分位Bootstrap法進行中介效應檢驗。以P<0.05為差異具有統計學意義。

3 結果

3.1 共同方法偏差檢驗

為了避免共同方法偏差對結果的潛在影響,在測量過程實施了諸多必要的控制措施,包括確保匿名性、題目反向陳述等。采用Harman單因素檢驗檢測結果的準確性。探索性因素分析結果顯示,第一個因子解釋的變異量為35.56%,小于40%的臨界值。此外,驗證性因素分析的擬合結果較差(χ2/df=6.69,RMSEA=0.17,CFI=0.62,TLI=0.59,SRMR=0.15)。因此,本研究不存在嚴重的共同方法偏差問題。

3.2 描述性統計與相關分析

回歸人員生命意義得分均值為4.08(SD=0.67),略高于中值3(P<0.001)。其中,意義尋求得分均值為4.05(SD=0.83),意義體驗均值為4.11(SD=0.72),均略高于中值3(P<0.001)。相關分析結果表明,生命意義與溝通、信任、控制感三者均正相關(P<0.001),控制感與溝通正相關(P<0.001),溝通與信任正相關(P<0.001),而溝通和控制感的相關無統計學意義。

3.3 中介效應檢驗

以溝通為自變量,生命意義為因變量,探究信任和控制感的鏈式中介效應。為控制潛變量多個項目造成的測量誤差,依據因子法對項目打包,將信任量表中的所有項目打包為三個觀測變量。首先,對測量模型進行檢驗。結果顯示,所有觀測變量在相應潛變量上的標準化因子載荷均達到顯著水平(P<0.01),各項擬合指標良好(χ2/df=2.14,RMSEA=0.07,CFI=0.93,TLI=0.92,SRMR=0.06)。

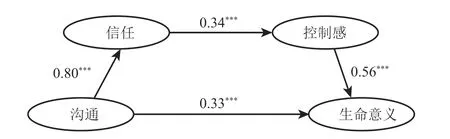

以信任和控制感作為中介變量構建全模型,結果顯示,溝通對生命意義的總效應顯著(β=0.41,t=3.73,P<0.01),信任和控制感的間接效應顯著(β=0.17,t=3.11,P<0.01),然而,信任對生命意義的直接效應及溝通對控制感的直接效應均不顯著(P<0.05),因此,將不顯著的路徑刪除后得到中介模型(見圖1),結果表明,模型擬合良好(χ2/df=2.12,RMSEA=0.07,CFI=0.94,TLI=0.93,SRMR=0.06),溝通對生命意義的直接效應占總效應的67.91%,信任和控制感在溝通與生命意義之間起鏈式中介作用,其間接效應占總效應的32.09%。

注:***P<0.001

最后,采用偏差矯正非參數百分位Bootstrap法,進行中介效應檢驗,重復取樣5 000次,結果表明,各變量95%的置信區間均不包含0,說明中介效應顯著。通過該模型可以看出,溝通不僅能夠直接地預測生命意義,還能夠通過信任和控制感間接地預測生命意義。

4 總結與討論

總的來講,回歸人員體驗到的生命意義尚可。研究證實了研究假設,即戒治工作人員與戒毒人員之間的溝通可以直接預測回歸人員的生命意義,也可以通過信任及進一步的控制感預測其生命意義。

4.1 強制戒治中的溝通

本研究證實,戒治工作人員與戒毒人員的良好溝通對戒毒人員的生命意義有積極影響,且溝通對生命意義的效應量達到0.33。這證明了強制戒治中溝通的重要性及戒治工作人員和戒毒人員良好關系建設的必要性。溝通中的積極傾聽和關注使戒毒人員感受到關懷、重視乃至肯定等,成為其生命意義的重要來源。在溝通過程中,對戒毒人員負面情緒做出回應,還能夠提升其積極情緒和幸福感,增加對生命意義體驗的敏感性[19]。

溝通不暢和信任缺失是康復治療領域的常見問題,也是影響治療效果的重要因素。在戒治中,戒毒人員和戒治工作人員均有多重身份,雙方之間存在信息不對稱等問題,難以互相理解,戒毒效果不佳,有必要加強溝通。現代的生物-心理-社會醫學模式強調“以病人為中心”的治療,將話語溝通作為重要的干預手段,增進了對病人個性化和整體化的關注。病人通過溝通形成“自我講述的身體”[20],不再作為單一的疾病客體供醫生診斷,而是作為整體的人參與到整個治療過程中,溝通建構起的共同話語體系能夠加深彼此之間的接納和理解,并達成共識。強制戒毒治療具有長期性,且戒毒人員在戒治中往往有強烈的情感訴求,渴望從溝通中獲得理解、陪伴等情感支持,而不僅僅是渴望得到技術性的指導[21]。

4.2 信任和控制感在溝通和生命意義關系中的間接作用

本研究證實,溝通可以通過信任和控制感作用于個體的生命意義。盡管這一間接效應僅為直接效應的一半,但其重要性不可忽視。戒治工作人員與戒毒人員的溝通不僅限于傳達命令和指示,要求戒毒人員遵從既定的規章制度和治療程序,更重要的是,通過溝通,戒毒人員能建立起自主自治且對未來充滿信心的戒治內控力。這種內源性的改變需要長時間的關懷和陪伴,要求戒治工作人員在溝通中,注重特定信息和治療建議,給予戒毒人員傾聽、理解和共情式的積極關注。這些溝通技能也應當成為戒治工作人員專業素質的體現。

溝通引發的信任和控制感是戒毒效果得以持續的重要內在驅動力。很多戒毒人員有強烈的戒毒意圖,完成強制戒毒后不想再次沾染毒品。然而毒品復吸率依然很高。這說明戒毒人員的意圖與其行為之間存在較大差距。根據健康行動過程理論(Health Action Process Approach)[22],在戒治中,溝通帶來的信任讓戒毒人員產生積極的戒治結果期望,形成成功戒毒的意圖,而自我效能感強化了實現戒毒目標的信心,增強了預期和實際一致的認知,進而提升了個人控制感。

成功的戒治能夠增加個人幸福,塑造社會可接受的行為[23]。而這些目標的實現應源自個體的內在動力。在戒治過程中,戒毒人員發展出積極的期待與信任,提高了自我效能和控制感。回歸社會后,這種內在動力能使戒毒人員減少對他人和社會的依賴,尋求并建構有意義的生活,從而維持戒毒的良好效果。

4.3 局限

第一,在我國戒毒人員兼有病人、受害者、違法者等多重身份,而戒治工作人員也兼有治療的提供者和法律的執行者的雙重身份。多重身份可能會影響雙方的溝通過程及溝通效果。第二,本研究采用回溯性方法。被試填寫問卷時已經回歸社會1至2年,對戒毒經歷的記憶可能存在偏差。第三,本研究的被試均為男性,且來自一個強制戒毒所,這可能限制了本研究結果的可推廣性。

(致謝:本項目由江蘇省方強強制隔離戒毒所資助和支持。感謝參與本次回訪的戒毒所后期照管站民警們及相關社區的工作人員。)