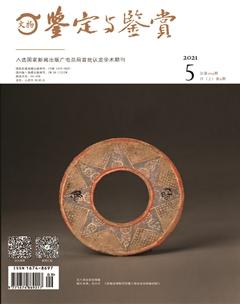

慶城縣博物館館藏八角紋彩繪陶璧初探

張志升

摘 要:從考古發掘來看,璧多為玉質,人們也常用玉璧來泛稱所有的璧。而慶城縣博物館所藏的陶質璧,就其材質、紋飾在璧的所有類別中,當屬異類。文章通過對陶璧的年代、材質、功用及文化內涵進行初步探討,進一步印證了漢代百姓“精神歸天,骸骨歸土”的生死觀。

關鍵詞:陶璧;年代;材質;文化內涵

2016年9月,慶城縣博物館工作人員接到當地群眾舉報,稱玄馬鎮柏樹塬村高山自然村一鉆井隊在推井場時發現古墓一座(圖1)。聞訊后,慶城縣博物館工作人員在當地派出所同志的配合下,迅速趕往現場。由于事發多天,古墓已完全被毀。隨后工作人員通過實地勘查、問詢目擊證人、走訪附近農戶等方式,成功追回文物若干件,其中2件彩繪八角紋陶璧格外引人注目(圖2、圖3)。從目前考古發掘來看,璧多為玉質,人們也常常以玉璧泛稱所有的璧。慶城縣境內出土的陶質璧,在本地區來說當屬首次。本文將從陶璧的年代、紋飾、功用及文化內涵等三個方面對其進行初步探討,不妥之處,還請指正。

1 陶璧基本情況

2件彩繪八角紋陶璧均為圓形,尺寸及紋飾基本一樣。器徑17厘米,孔徑8厘米,厚0.7厘米,重241克。其中一件彩繪嚴重脫落,璧身有損傷。陶璧內孔邊緣和外緣飾一圈紅色,在紅色之上又疊飾一圈白色。璧肉部分則有用白色顏料勾畫相連的八個等腰三角形呈放射狀排列,類似于八角紋。三角形內部為藍色,在藍色之上繪有葫蘆狀的卷云紋。璧肉其他部分則用白色顏料繪乳釘紋來填充。

2 有關陶璧的幾個問題

2.1 年代

首先,我們從璧的出現和形制紋飾演變來判斷。璧產生的時間較早,早在新石器時期就有了璧,但大都是玉質。這一時期的社會生產力發展水平較低,玉器切割工具簡單,切割技藝水平較低,造成形制不太規整,或厚薄不均,或璧面不平,或外周不圓,部分留有切割痕,兩面寬度不一致,有的穿孔打偏,孔邊有斜坡,表面大多無紋,打磨較光亮,一般用作祭祀時的禮器。商周時期的玉璧則沿用了玉璧作為貴族專用禮器的功用,玉器切割水平進一步發展,璧面平整光滑,內外緣薄厚相當,外緣邊棱為圓角,打孔一般都很規整。商代早期玉璧多素面無紋,到西周時期,大璧無紋,而小璧出現了雕刻精美的紋飾,題材以龍、鳳、鳥紋為主,常常以粗、細陰線相結合的手法雕琢出璧面紋飾,紋飾弧線較多,線條自然流暢。春秋戰國時期,玉璧功用得到突破。貴族階級開始把玉璧當作佩飾和殮葬用玉,部分玉璧還有作為禮儀場合手執的信物。這一時期璧體較薄,厚度約為1厘米。戰國玉璧表面大都被分成一、二或三區同心圓紋帶,內外區琢成一首雙身龍紋或傳統的乳釘紋,由乳釘紋演化而來的谷紋也開始出現。在雕刻手法上,內外邊沿用陰線刻出,剖面呈三角立棱狀。這一時期還出現了廓玉璧等新的形制。漢代玉璧受戰國風格的影響,但又有新的變化。璧的形體進一步加大,有的直徑30~50厘米。題材以龍、鳳、鳥紋為主,同時像乳釘紋、谷紋、蒲紋等出現顆粒大而稀疏的特征。部分玉璧雕刻手法采用透雕工藝,邊緣加寬,立緣剖面呈方形。同時流行組合紋飾,有的還飾以吉祥文字。魏晉南北朝時期社會動蕩、戰火頻繁,社會經濟停滯不前,直接制約了與禮儀、喪葬等有關系的玉器制造業的進步發展。東漢末期,曹操臨終時留下遺言:“天下尚未安定,未得遵古也。斂以時服,無藏金玉珍寶。”后任繼承者魏文帝曹丕遵循曹操遺愿,于黃初三年(222)作《終制》,將禁止使用“珠襦玉匣”昭告天下。兩漢皇室用玉衣進行喪葬的制度也得到終結.在迄今為止的考古發掘中,未曾發現魏晉以后的玉衣。宋代則興起了仿照戰國及兩漢玉璧的潮流。玉璧邊緣多呈圓形轉角,谷紋在雕刻時旋轉力度不夠,排列上稠密模糊。元代則仿照唐代樣式,以小型玉璧居多,玉璧的功能則主要轉化為配飾,在制作技藝上,刀工粗糙,紋飾刻畫較深,大都只有一面有紋飾。明清時期玉璧紋飾多樣,題材豐富,除了傳統的谷紋、蒲紋、云雷紋、席地紋,還有花、鳥、魚、蟲、龍、鳳、八卦、吉祥物等圖案,形制較小,寫實性較強。慶城縣博物館所藏的陶璧器形規整,表面紋飾豐富,特別是器物表面出現大量的乳釘紋,則初步推斷該器物上限時間應為戰國。

其次,從目前考古發掘來判斷。筆者通過查閱資料,這種陶質璧曾在西漢南越王墓的足箱中出土139件,“堆疊成四摞……還有兩塊玉璧墊在這成摞的陶璧底下。”當時的發掘者認為,這種現象“顯然是寓意整批陶璧是作為玉器隨葬的”。另外,江蘇徐州銅山小龜山漢墓也曾出土陶璧200余件,楚王劉注墓中也有陶璧出土,“出土時部分陶璧上仍遺存白色涂料痕跡,可能象征白玉的意思”。因此可推斷陶璧是仿玉璧而來。這種仿玉璧而做的陶璧在漢以后的墓葬中未曾發現。

綜上所述,我們從璧的出現和形制紋飾演變,以及考古發掘來判斷,慶城縣博物館收藏的彩繪八角紋陶璧應為漢代器物。

2.2 紋飾

前文中提到,陶璧上出現了八角紋、乳釘紋和卷云紋。八角紋的含義較為豐富:一是因其整體造型簡潔而優美,宛若盛開的花朵,故形象地稱為“八角花”“八瓣花”;二是與它指示四方四隅,確定四時八節或太陽崇拜的內涵有關,故又被稱為“八角星紋”“八芒太陽紋”等。乳釘紋出現得較早,商周時期的青銅器上曾大量出現,紋形為凸起的圓形乳突,如釘帽狀,一般排成單行或方陣。卷云紋興起于戰國,秦時得到進一步發展,漢、魏大量流行。

2.3 功用

璧從產生之初就被賦予神秘的禮器色彩,常常成為階級地位的象征。特別是用玉做成的璧,使用時間較長,幾乎貫穿我國各個歷史時期。到了清代,皇帝仍以玉璧作為祭天之物。而用陶制成的璧目前只在墓葬中發現,其功用主要是隨葬。古人認為璧是“導引墓主升天”的物品,這與漢代百姓的喪葬習俗和人們“事死如事生”“精神歸天,骸骨歸土”的生死觀緊密相關。兩漢時期,皇室貴族往往用玉來進行殮葬,目的是更好地保護尸體。在當時的流行觀念認為:“人生始化曰魄,即生魄,陽曰魂;用物精多,則魄各異”,意思是人死后,靈魂升天,而魄還在體內,與死者的身體一起來到地下。為了能給魄找一個長久的居所,那么保護死者尸體就有了其精神意義。陶璧雖然與玉璧存在材質的差異,但死者希望陶璧可以在某種程度上替代玉璧的功能,以達到靈魂升天、身體不朽的目的。

2.4 文化內涵

下面從陶璧的年代、紋飾和功用等三個方面綜合分析其文化內涵。一是兩漢時期百姓盛行厚葬之風。從考古發掘來看,漢代墓葬中的陶質明器在出土文物的數量中占比較大,類型豐富,如陶碉樓、陶灶、陶壺、陶倉、陶井、陶鴨、陶豬等,幾乎涵蓋生活的方方面面,他們有用陶制作各類明器的習俗,那么陶璧的出現則是正常的現象。二是在紋飾上,陶璧的肉以青色為底色,象征天,這種寓意在新石器時代的玉璧上表現得最為突出。八角紋又名“八角芒紋”,象征太陽。這種紋飾產生之初可能并非僅僅只用于藝術審美的精神享受,而是功利或實際生產的需要,它的形成和太陽崇拜有很大的淵源關系。有學者認為:“八角紋在史前時代被稱為花,即華,意為光華,即太陽的光芒。”我國少數民族侗族至今仍保留著對太陽神的崇拜習俗。這種精神信仰在百越時期就已形成,他們的服飾及樂器上經常會有大量八角紋的出現。這在一定程度上寄托了他們本民族對于自然宇宙的理解。他們認為天神、地鬼、山妖、水怪以及代表不同方位或地域的神靈充斥在天地山川、四方八面之中,進而構成一個和現實社會相對應的、共生的超自然存在的虛擬世界。乳釘紋則象征星星,這進一步反映出墓主渴望死后能夠靈魂升天的強烈愿望。三是璧作為一種社會等級的象征,在我國古代有比較嚴格的使用制度。身份地位不同,所使用璧的數量、尺寸、質地都有很大區別。社會地位越高,璧的材質一般為玉或少數琉璃,尺寸相對較大,數量相對較多;社會地位越低,璧的材質一般為品質較差的玉或陶、滑石等其他材質。以此可推測,這兩件璧的主人生前在當地有一定的階級地位,但由于財力或玉的來源的限制,進而用陶璧進行陪葬就成了必然。

3 結語

西漢時期慶城就已歸西漢中央王朝管轄。《慶陽縣志》載:“公元前266年秦國兼并義渠戎國,始置北地郡。漢高祖(劉邦)二年(前205),漢將酈商派別將進攻北地郡。三年(前204),酈商大破雍王章邯部,并改義渠縣為郁郅縣(今慶城縣)。”當地在政治、經濟和文化上深受京畿文化的影響。慶城縣博物館收藏的漢代八角紋陶璧充分體現出兩漢時期百姓的喪葬習俗和精神信仰,有其共性。但慶城又處在關中農耕區與北方游牧區的過渡地帶,農耕文化與北方草原文化相互交流融合,這種相較于玉璧而言的異類—陶質璧的發現,則具有鮮明的地方色彩。這為我們進一步研究漢代喪葬文化和精神信仰提供了珍貴的實物資料,具有很高的歷史價值。

參考文獻

[1]廣州市文物管理委員會.西漢南越王墓[M].北京:文物出版社,1991.

[2]陸思賢,李迪.天文考古通論[M].北京:紫禁城出版社,2000.

[3]石文嘉.漢代墓葬中出土玉璧的研究[D].天津:南開大學,2011.

[4]楊伯峻.春秋左傳注[M].第3版.北京:中華書局,2009.

[5]楊勝男.八角紋初探[J].飾,2003(2):16-18.

[6]慶陽縣志編纂委員會.慶陽縣志[M].蘭州:甘肅文化出版社,2012.